日清戦争・日露戦争で奮闘した男たちの物語

1894年に日清戦争、1904年には日露開戦の火ぶたが切られます。 国を富ませるため、朝鮮半島を巡り清国、ロシアと戦ったのです。

日清・日露戦争の勝利で日本は欧米列強と肩を並べることになるが、その陰には、多くの男たちの戦いもありました。

今回は、日清戦争・日露戦争で、特に主要な役割を果たした4人の男たちの苦悩と奮闘を紹介。

第一線で活躍する歴史研究者&歴史作家が、徹底解説します!

監修・文/江宮隆之

えみや たかゆき/山梨県生まれ。歴史作家。作品は『武田勝頼 花の歳月』『満洲ラプソディ 小澤征爾の父・開作の生涯』『女たちの新選組 花期花会』『白磁の人』(河出書房新社)『明治維新を創った男 山縣大貳伝』『明石元二郎』(PHP研究所)など多数。

日清・日露戦争で勝利! 欧米列強と肩を並べることになった日本

近代化へ突き進む日本と

避けては通れなかった戦争

日本は慶応4年(1868年9月、明治に改元)、国政が徳川幕府から明治政府に変わった。明治維新は、形は王政復古であったが、実質的には欧米を手本にした「法治主義」「四民平等」を目指す独立国。ここから明治政府は「欧米に追い付け」を目標に近代国家を希求するのである。

しかし、隣国の清王朝(現在の中国)や朝鮮は開国を拒み、欧米的な近代国家を目指す日本を侮蔑さえした。それでも日本は「共に歩む国」として朝鮮に「開国」を要求。朝鮮への宗主権(内政・外国を管理する特殊な権利)を持つ清国は、朝鮮への実効支配を強めるであろう日本にさまざまな場面で横槍を入れてきた。「眠れる獅子」といわれた清国は、いざとなれば大きな力を発揮する大国と見られていた。

日清戦争は、この朝鮮半島を巡る争いから始まった。その結果、日本が勝利し、清国は多額な賠償金を日本に支払い、朝鮮への宗主権を放棄。朝鮮は2年後に韓国と国名を変えた。

清王朝に代わり韓国の後ろ盾になろうとしたのがロシア帝国だった。ロシアは、海軍力・陸軍力とも世界で1、2を争う大国であり、朝鮮を中に置いて日本との軋轢・摩擦も増幅する。

近代化の中で「20世紀」を意識し

西欧文明に浸ろうとした日本人

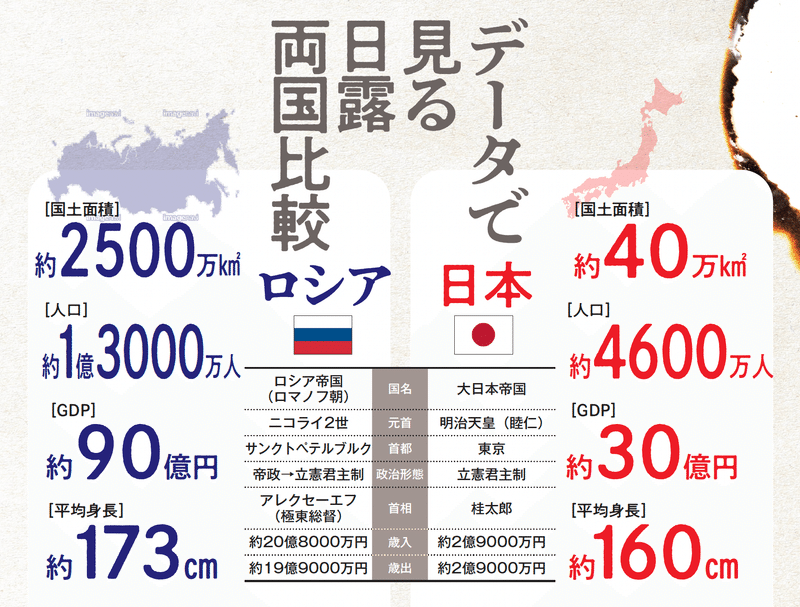

ところで、この時期の日本と日本人は、近代化の中で「20世紀」を意識し、西欧文明に浸ろうとしていた。当時の人口は約4600万人。尋常小学校で学ぶ子どもたちの割合は90%以上。ただ、日本の主要産業は製糸・紡績業などに代表される軽工業が中心で、過酷な労働と低賃金にあえぐ国民が多かった。

そんな中、ロシアが行動を起こす。日清戦争で日本が清国から得た遼東半島(満洲から黄海と渤ぼ っ海か いの間に突出する半島)を、独・仏との三国干渉で返還させ、朝鮮半島・満洲を巡る戦争へと進んでいった。近代化へ進む日本と2つの戦争。そこでの日本人にスポットを当てる。

国民に寄り添うことを旨とした明治天皇

国家の安寧を常に願い

戦場の兵士を思いやった

明治27年(1894)の日清戦争中、明治天皇は広島の大本営に詰めて政務を執られていた。本来は「平和主義者」である天皇だったから、日清戦争にも慎重であり、さらに日露開戦に対しても最後まで忌避し、和平を模索し続けたという。それは、国の安泰と国民の安寧(穏やかさと安らぎ)を願われるがゆえであった。

日本はあらゆる外交手段をもって平和裏の交渉を求めたのだが、ロシアは満洲・朝鮮の利権を求めて日本を揺さぶった。というのも、そもそもロシアは東洋の小国・日本など視野にも置いていなかったし、「黄色い猿の国」日本が大ロシアに戦争を仕掛けてくるとは、考えてもいなかったからだ。

しかしロシアの脅威は高まるばかりで、平和交渉も行き詰まりつつあった。紆余曲折を経て、明治37年2月4日の御前会議(重大国事に関して天皇が出席して開かれる国の最高会議)で「開戦やむなし」の結果が出された。それでも天皇は戦争忌避と平和解決を求めたが、元老たちの意見は覆らなかった。

この折の御製(天皇の和歌)がある。

「四方の海なはらからと思ふ世に など波風のたちさわぐらむ」

(世界の人々はすべて兄弟だと思っているのに、なぜ戦争などという波風を立てようとするのだろうか)

御前会議から6日後の2月10日、日本はついにロシアと開戦した。天皇は、2月の最も寒い日であったこの10日、御座所で使用していたストーブを取り外すように侍従に命じられた。多くを語らず、火鉢と小さな手あぶりだけを用意するように、と言われたのである。東京よりもっと遙かに寒い極寒の地ともいえる場所(主に満洲)で戦う兵士たちと常に共にありたいという御心であったのだろう。冬ばかりでなく夏の暑い日も天皇は、軍服をきちんと着て政務を執り、扇風機も団扇も使われなかった。そんな時期の御製。

「夏しらぬこほり水をば軍いくさびと人 つどへるには(庭)に わかちてしがな」(夏の暑い日には、せめて兵士たちに氷水の一杯も飲ませてやりたい)

開戦後の戦況は必ずしも日本軍には有利でなく、一進一退の激戦が続いていた。天皇は「戦況は逐一知りたい。どのような早朝であろうと、真夜中であっても、随時報告するように」と指示された。

やがて終戦。天皇は講和を喜ばれたが、この戦争の戦病死者が10数万人に上ったことを知り、大変心を痛められたという。天皇は、亡くなった将兵たちの名簿のすべてや写真に目を通された。その縦覧は、深夜に至っても止まることがなかった。

彼なくして日露戦争の勝利はなかった 乃木希典

[生年月日〜没年月日]山口県出身。嘉永2年(1849) 12 月 25 日〜大正元年(1912)9月 13 日 [歴任役職]歩兵第1旅団長・第5旅団長、第2師団長、台湾総督、第 11 師 団初代師団長、第3軍司令官、陸軍軍事参議官、学習院長。

国立国会図書館蔵

旅順から二〇三高地、奉天へ

乃木の第3軍は突き進む

日露戦争を語る上で、乃木希典は絶対に欠かせない人物である。一般には陸軍第3軍の指揮を任されながら、旅順攻撃で最大の犠牲者を出した暗愚なリーダーのように言われてきたが、実は全く違う。乃木の合理的な戦法と果敢に判断する実行力が、日露戦争の勝利を決定付けたといっても過言ではない。

日清戦争でも旅順は清国と日本が奪い合った要地である。しかし1万5千の清国兵が守る要塞・旅順を日本軍は1日で落とした。この攻撃には乃木が指揮する歩兵第1旅団も果敢に戦っている。

その旅順を今度はロシア兵が守っていた。第3軍を率いた乃木が、なぜ執拗な旅順攻撃を行ったのか。それは、武器弾薬を補給する鉄道と道路が旅順まで延びていたことと、高所にあったここを落とすことで、他の要塞を見渡せて攻撃が容易になる、という理由があったからだ。そして何より大事だったことは、旅順港に停泊するロシア艦隊を砲撃する必要が生じたことだった。これは、海軍の要請でもあった。海軍はバルチック艦隊が到着する前に旅順艦隊を撃滅しておきたかったのだった。

乃木はこうしたいくつかの要素から、旅順攻撃に取り組んだ。だが、8月の第1次攻撃では有効な攻撃方法がないまま1万5千もの死傷者を出してしまう。そこで乃木は即座に方針を転換し、「正攻法」で攻めることにした。濠を掘って敵陣に接近し、突撃陣地を設け、さらに坑道を掘り、工兵の爆破作業で敵陣地を陥落させる、というものだった。9月からこの正攻法で攻撃し、10月の総攻撃では死傷者を4分の1に減らした。11月の第3次攻撃では、主たる目的を二〇三高地に変更し、激闘の末にこれを陥落させた。

二〇三高地陥落の成功は、海軍と東郷平八郎からの要請に応えたのだった。ロシア側が「いかなる攻撃にも3年は耐えられる」としていた旅順・二〇三高地の要塞を乃木は4カ月で落としたことになる。

このため旅順港にいたロシア艦隊は戦意を喪失し、東郷の連合艦隊は後顧の憂いなくバルチック艦隊との決戦に臨むことができたのである。

乃木と第3軍は二〇三高地陥落後も休むことなく、奉天会戦に参戦している。その任務は敵の背中側ともいえる部分に迫ることであった。ロシアの総司令官・クロパトキンが最も恐れていたのが、二〇三高地を落とした乃木希典率いる第3軍であった。日露戦争における関ヶ原といえる奉天会戦は、こうした乃木の参戦が与えたインパクトによる勝利であった。乃木の第3軍を恐れる余り、ロシア軍は戦線を維持できないまま、総退却に追い込まれた。

なお、乃木の愛息2人は、この旅順攻防戦で戦死している。

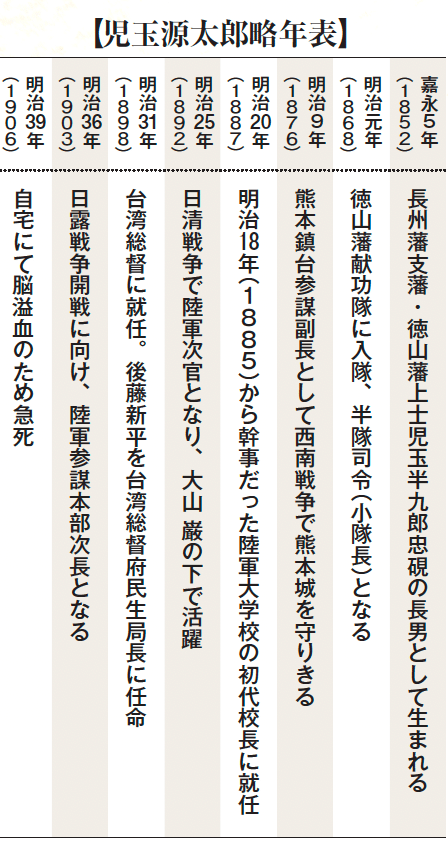

ドイツ軍参謀に学び、陸軍で知略を発揮した児玉源太郎

[生年月日〜没年月日]山口県出身。嘉永5年(1852)閏2月 25 日〜明治 39 年(1906)7月 23 日 [歴任役職]陸軍大尉、陸軍大学校初代校長、満洲軍総参謀長、台湾総督、 陸軍大臣、内務大臣、文部大臣、陸軍参謀本部次長、陸軍参謀総長ほか。

国立国会図書館蔵

2階級降格人事を呑み

二〇三高地陥落へ

日露の開戦は、陸軍ではほぼ既定の事実となっていた。そのため、兵員や食糧・弾薬の輸送手段としての鉄道開設や延長を行い、陸軍参謀本部は「対ロシア」戦略に着手していた。開戦直前の明治36 年(1903)10月、その対ロシア作戦を担っていた参謀本部次長・田村怡与造が急死した。静脈炎から肺炎を併発し、その身体で馬に乗り落馬してしまったのだ。ロシアとの開戦を想定して、対露作戦に人智の限りをつくし、精魂を傾けた結果の過労死ともいえた。稀代の戦略家であったことから「今信玄」と呼ばれるほどの田村の急死に陸軍は震撼した。

田村の後釜には多くの軍人の名前が挙がったが、いずれも決定できないままにいて、最後に挙がったのが児玉源太郎であった。

児玉は、長州支藩・徳山藩の出身。明治維新後に軍人となり、陸軍学校ではドイツ軍の参謀メッケルに学んだ。日清戦争では、まず後方支援の分野で活躍した。やがて陸軍省を動かす立場になると、さまざまな戦略を立てて成功に導き、元老・山縣有朋からも高く評価されたのだった。その後、第4代台湾総督として赴任し、後に東京市長になる後藤新平を擁して台湾の民政化に努めた。

田村が急死した時に児玉は、桂太郎内閣の内務大臣(副総理格)であり、次期総理としても嘱望されていた。その児玉を参謀本部次長に起用する案は実現不可能だった。内務大臣という立場から見ても、明らかに降格人事になるからだ。しかし児玉は、この2段階降格人事を呑んだ。「国家の非常時にあって肩書きなどは関係ない」というのである。この時、後に満洲軍総司令官になる大山巌が参謀長であった。

児玉はロシアとは「早期開戦・早期和平」を模索していた。戦争の結果を「まずは5分5分に。そして4分6分に持ち込めれば」と思っていた。目の前には戦費調達・陸海軍の不和解消などいくつもの課題が山積していたが、戦費調達では日本経済の重鎮・渋沢栄一を説得し、海軍とは海軍大臣・山本権兵衛と協調を図り、課題を解決していった。

そして日露の戦端が開いた。日露戦争の戦場は日本でもロシアでもなく、主に清国の領地・満洲だった。満洲の遼東半島の先端、旅順が最大の激戦地となる。旅順を担当する第3軍司令官に任命されたのは乃木希典。当初、乃木が担当する旅順・二〇三高地はさほど重要でなく、簡単に落とせると考えられていた。しかし戦闘は激化し、日本軍は6万人もの死傷者を出しながら落とせない。

児玉はこの攻撃に乃木の同僚として参戦した。「常識で戦ったら勝てない」という児玉は、榴弾砲による攻撃を命じた。これが功を奏して二〇三高地は陥落することとなる。

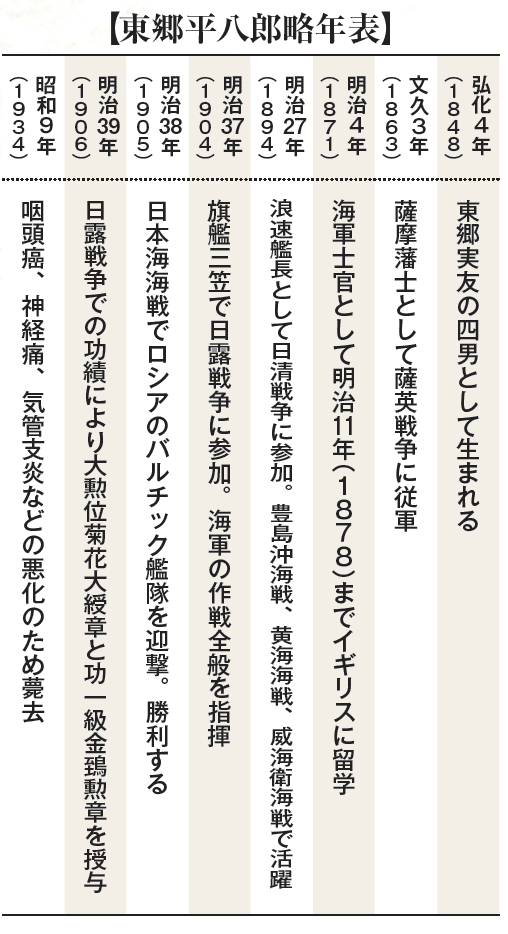

海外でも神格化された、海戦の神・東郷平八郎

[生年月日〜没年月日]鹿児島県出身。弘化4年(1848) 12 月 22 日(新暦1月 27 日)〜昭和9年(1934)5月 30 日 [歴任役職]浪速艦長、海軍大学校長、常備艦隊司令長官、舞鶴鎮守府司令長官、 連合艦隊司令長官、元帥、海軍大将、東宮御学問所総裁、海軍長老ほか。

国立国会図書館蔵

数々の海戦での実戦経験が

バルチック艦隊撃破に結実

鹿児島城下で薩摩藩士の子として生まれた東郷平八郎は、文久3年(1863)の薩英戦争が初陣であった。この戦いで「海から来る敵は海から防ぐべし」とする考えを持ち、これが後に海軍を志すきっかけとなった。戊辰戦争でも政府軍の軍鑑に乗り戦い、維新後は海軍に採用された。西郷隆盛の応援でイギリス留学が実現し、ケンブリッジで英語や数学を学んだ。帰国まで7年間を外国で過ごし、その間にウースター商船学校で国際法や近代海軍に不可欠な知識の習得に励むこととなる。帰国後海軍に入り、日清戦争では巡洋艦「浪速」艦長として黄海海戦などを戦った。

戦後は健康状態が芳しくなく、舞鶴鎮守府司令長官などの閑職にいた。56歳になった明治36年(1903)、海軍大臣・山本権兵衛から「至急上京すべし」の命令を受け参上すると、「連合艦隊司令長官」に抜擢された。山本は明治天皇に「東郷は運のいい男ですから」と起用理由を説明したが、実は実戦経験も豊富で、戦さの勘も良かった。東郷が持つ「名将の器」に山本が気付いていたからこその抜擢だった。

明治37年、日露開戦。いくつかの海戦を勝利に導いた東郷は、翌年38年5月27日、ロシア・バルチック艦隊を迎え最終決戦ともいえる海戦に備えた。しかも東郷は、常に旗艦・三笠の艦橋最上部で立ったままで戦いを見ていた。決戦を告げるZ旗が揚がる。各艦のメインマストには、戦闘旗(旭日旗)が翻った。首席参謀・秋山真之や加藤友三郎参謀長は艦橋の下にある頑丈な司令塔に移るように懇願したが、双眼鏡を持ったまま東郷は頑として拒んだ。

午後2時5分、敵艦隊との距離が8千メートルを切ると東郷は、180度の転回を命じた。「東郷ターン」と後にいわれる敵前での直前旋回である。いきなり腹を見せて旋回する三笠や日本艦隊にロシア艦隊のロジェストウェンスキー司令長官は小躍りをした。距離は七千メートル。日本艦隊を壊滅させる。そう思った矢先であった。三笠は、主砲・右舷砲すべてから反撃した。絶体絶命からの起死回生の砲撃であった。

この時に日本海軍が使った砲弾は、新しく開発された伊集院信管と下瀬火薬による、威力のある鍛鋼榴弾であった。この砲弾がバルチック艦隊の旗艦・スワロフの頭上に降り注いだ。その甲板や上部の構造物は炎上し、猛火に包まれた。そして午後2時15分、スワロフの火薬庫が大爆発を起こした。同様にバルチック艦隊の主力艦は次々に被弾して燃え上がった。迷走を始めた旗艦スワロフとバルチック艦隊を追撃した連合艦隊は、秋山の判断により水雷攻撃に移った。そしてバルチック艦隊の主力艦のほとんどすべてが、大爆発を起こし海中に消え去ったのだった。

最新号 『歴史人』6月号

保存版特集【戦国最強家臣団】

織田家・徳川家・武田家・豊臣家・上杉家…大名を支えた軍団の強さの秘密に迫る!

「家臣団」の成り立ちと進化、戦国家臣の仕事や収入、結婚などの素朴な疑問から、猛将とともに乱世を生きた全国の家臣団の全貌を解き明かします!

戦国大名の家臣団とはどのようなものだったのか?

・誰でもわかる「戦国家臣」の基礎知識

・天下布武への野望を支えた織田家臣団

・徳川家臣団と家康が目指した「天下への道」

・“最強”武田家臣団の隆盛と崩壊

・ゼロから作った豊臣家臣団の実力

・全国家臣団列伝

好評連載『栗山英樹のレキシズム』第5回は河合敦先生と語る「なぜ歴史を学ぶのか?」

『歴史人』(毎月6日発売)のご紹介

2010年創刊の歴史エンターテインメントマガジン・月刊『歴史人』(発行:株式会社ABCアーク)。

カラーイラストやCG、貴重な資料や図表などを豊富に使い、古代から近現代までの歴史を、毎号1テーマで大特集しています。執筆人はいずれも第一線で活躍している著名な歴史研究者や歴史作家。最新の歴史研究、そして歴史の魅力を全力で伝えます!