台北無頼伝〜男たちの万華〜

仁義なき台湾マフィア梁國愷と「芳明館幇」内部抗争の全貌序:台北ディープ史跡観光

(wikimedia)

東京駅から成田空港へ向かい、台湾行きの飛行機に乗る。目的地は首都・台北市内にあるから、着陸する空港は市街地に近い松山空港を選ぶと良い。4時間ほどの空の旅。松山空港からはメトロが出ていて、5分に1本のペースで日々800万人近い人々を台北の隅々に運んでいる。

地下鉄「松山空港」駅から文湖線に3駅ほど揺られ、「忠孝復興」駅で板南線に乗り換える。台湾の地下鉄は喫煙、飲食からガムに至るまで、不快なゴミを出す諸々の行為を禁じていて、ドイツ製の車内は清潔だが、防火面と衛生面を買われて採用されたFRP(繊維強化プラスチック)製の座席の硬さにはきっと誰もが閉口するはずだ。東西を走る電車に揺られ、台北市を西へ。やがて目的地のある「龍山寺」駅への到着が、多文化共生のこの国らしく4つの言語でもってアナウンスされる。

(wikimedia)

ここは台北市とそれに隣接する桃園市の境を流れる淡水河の手前、台北市万華区の賑やかなエリアだ。駅名となっている龍山寺は18世紀に建立された台北最古の寺院で、100柱以上の神様を祀り名付けられた通称が「ご利益のデパート」。参拝客の多さに、特に正月などは身動きが取れないほどで、この寺を中心に万華区には人の足が途絶える事がない。それは寺院の建立された18世紀のころも同じだった。

・・・

「万華」(ワンファ)とは「艋舺」(バンカ、モンガ)の1920年代に改称された名である。艋舺とはこの街が出来る遥か前からこの一帯に暮らしていた先住民族ケタガラン族の乗る、丸太をくり抜いて作った丸木舟に由来する名だ。彼らはまたこれらの船を舫う場所そのものも艋舺と呼んでいた。前述した通り、淡水河のすぐそばに拓けたこの地は非常に良い船着場であったから、1709年に福建地方から漢族が流入して権力を確立したあともこの呼び名は変わらず、やがて地名として定着していったのである。

その好立地から台北盆地の開拓の足掛かりとして機能してゆく事となる艋舺の発展は目覚ましかった。1832年、のちに台湾兵備道(当時の台湾における政府長官)を務める姚莹(ヤオ・イン)の書き留めたこの辺りの風景は、既に「眠らない街」と呼ぶに十分な活気にあふれていた。4〜5千戸の建物が密集し、3本マストにぴんと帆を張ったジャンク船が淡水河をひっきりなしに行き来する。道々はさまざまな店の掲げる灯りに照らされ、夜も煌々とし、妓女のつまびく弦の音に誘われて、軍人や役人や商人たちが往来した。

(wikimedia)

しかし、その後中国からの移住民同士の諍いが武力衝突へと発展したり、淡水河への土砂の流入によりいっとき船の行き来が困難になった(尤も、1942年出版の「台湾経済叢書」を参考するに、淡水河は水の流れによって不規則にその位置を変える砂州のせいで航路を定めることが困難だったというから、この表現には誤りがあるかもしれない)事で繁栄に些かの影が差す。1897年に日本が台湾の統治を開始すると、1920年に時の総督府主導の行政改革の中で艋舺は「万年の繁栄」の願いを込めて万華と改称されたが、少なくとも当時の日本人は万華区を古い建物の残るうらびれた街として認識していた。

この万華区でかつて聴かれた歌の中に次のような一節がある。

十四搭燈棚

十五上元瞑

穿燈脚生男子

東都書籍台北支店

このあたりでは妓楼の灯りに誘われた男が夜の女と結ばれると必ず男児が生まれるという伝承があり、それを唄った歌だという。斜陽の街は、次第に色街としての風合いを高めていった。日本統治下で万華区には遊郭が設けられ、淡水河岸では女郎たちが男の袖を引いた。国会図書館のデジタルコレクションを探ると、古風な装いの街を「つつましやかな中にも、まだまだ豊かな潤いを湛えている」とし、遊郭がその評判を落としていると憤る人もいれば、台湾生まれの日本人画家である立石鐵臣が「万華といえば、その一角を占めた内地風の妓楼が、その名を負うている感さえある」とやや悲しげに綴るのを見ることが出来る。

(「民俗台湾」1943年5月号)

・・・

さて、龍山寺での観光を済ませた後は、寺の西を南北に走る西園路一段に沿って北へ進む。ここは 100柱の神を祀る寺の傍にあるだけあって、大量の仏具店が立ち並ぶ異色の専門店街だ。そして北へ北へと進むうちに、何やら怪しげな空気が漂い始める事に気付くだろう。そう。ここ万華区は台北でも屈指の治安の悪さを誇る街でもあるのだ。

1980年代、この辺り一帯は「一級戦区」のあだ名で知られていた。凶悪なマフィア集団が牛耳り、昼となく夜となく銃撃戦に明け暮れたからだ。西園路一段を進んでいくと桂林路へ出る。灰色のビルに様々な漢字の看板が張り付き、ファッション広告の女優が通行人に笑みを投げかける大通りだ。東西にまたがる道路を横目に、淡水河の流れる西へ進もう。すると、道路を挟んで両脇に巨大な牌楼(はいぼう。中国の伝統的建築様式。日本の鳥居に梁と屋根をつけたような形をした門)が見えてくる。華西街観光夜市である。

(「臺北旅遊網」)

ここは1950年に始まった台北で最も歴史のある夜市だ。第二次世界大戦後、国共合作の終結と共に始まった中国本土の支配権を巡る内戦の果て、毛沢東率いる中国共産党に敗れた国民党の蒋介石が台湾に逃れ実権を握ると、敗戦と共に帰国した日本人居留民たちの空白を中国本土から移住した国民党関係者とその家族たちが埋めた。台北の人口は一気に跳ね上がり、街はにわかに活気つき始めてゆく。そんな激動の真っ只中で誕生した華西街観光夜市は、古き良き時代の名残と進化しゆく現代の狭間に立つ、ディープなスポットとして観光客に知られている。

(「臺北旅遊網」)

名物・蛇肉料理の「亜州毒蛇」や得体の知れない漢方薬を売る店、いかがわしい雑貨店、台湾名産の果物をふんだんに使ったフルーツジュースの「珍果」などなど、ありとあらゆる店の並ぶアーケードを北進し、アーケード北端の「蒸好吃仏跳墻」へ辿り着けば、目的地はもうすぐ。この店を境にアーケードの屋根は途切れ、眼前には再び灰色のビルが並ぶ万華の街並みが広がる。「蒸好吃仏跳墻」の前を通る環河南路を左手に曲がると、こぢんまりとした広場が目に入るだろう。ここが今回の旅の終着点にして今回の物語の出発点、青山公園だ。今は公衆トイレ1つきりの老人の社交場と化しているが、1966年までこの場所には日本統治時代に建てられた巨大な劇場が残っていた。「芳明館」(パンミングヮン)。1980年代、万華区を血と恐怖で包み込んだ戦慄のマフィア内部抗争。その立役者達は、まさにこの場所でその悪の産声をあげたのである。

1.芳明館盛衰記

まずはリンクを踏んでGoogleストリートビューへ飛んでみてほしい。日の当たらない路地である。夜市の喧騒と色を変え、鄙びた日常の広がる中の、一際なにもない通りの一角に青山公園はある。

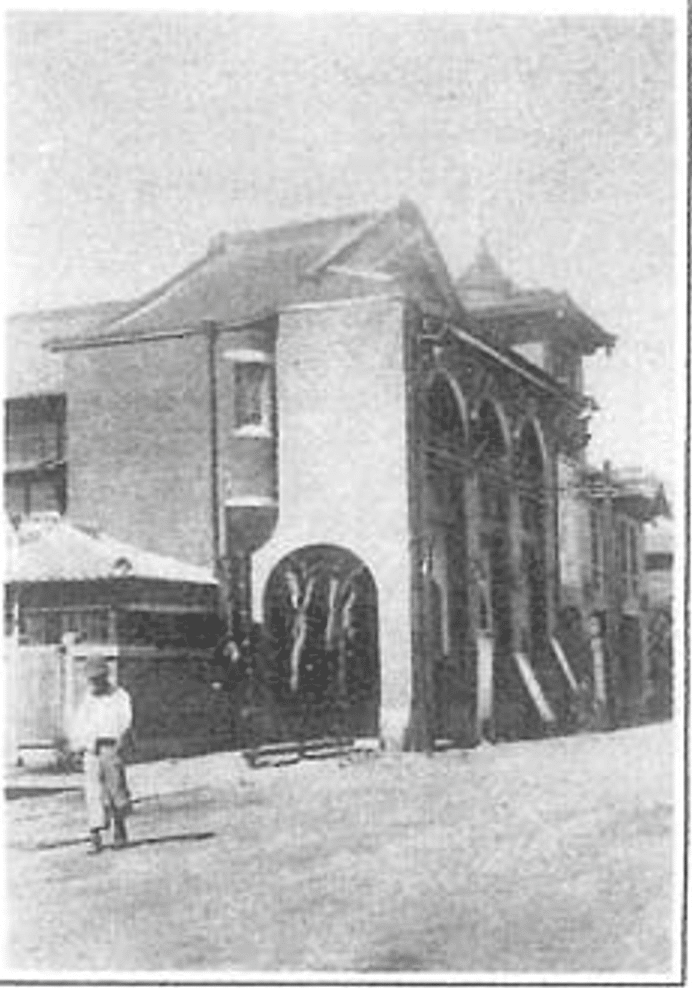

1936年、まだ夜市の影も形もなく、このあたりが大通りに面した遊郭の並ぶ色街だった頃、萬華貸座敷組合の長だった深川圓作が経営主となり、のちの芳明館の前身となる台北万華劇場がここに誕生した。1930年代は植民地期台湾の経済が絶頂に達した時期にあたる。2022年の「関西学院大学社会学部紀要」に寄せられた論文で、著者の山路勝彦は1929年に完成した台湾南投県の巨大な湖、日月潭を利用する大規模水力発電がもたらした煌々たるネオンの恩恵を皮切りに、台湾の夜が賑わいを増してゆく過程をこと細かに描写している。

電力の供給が人々の生活に大きな影響を及ぼし、夜の時間帯でも人々が活動できるようになったことも、大きな時代の変化であった。市街地では「赤い灯、青い灯」のもとで人々はカフェに集まり、ジャズの音に合わせて社交ダンスに興じるようになり、人々は娯楽のもたらした歓楽郷へと誘われていった。(中略)その流行は確実に台湾での一時代を築き上げていった。

中世の姿をそのまま留めているように思えた古き良き街・万華ももれなく押し寄せる近代化の波に飲み込まれ、その装いを変化させていった。遊郭はかつて男を誘った灯りをネオンに付け替え、市内では東京で流行したカフェーを同時営業する店も現れ始めた。カフェーと間違えて遊郭に入り、壁にかかったメニューから「みつ豆」を注文すると、和菓子の代わりに「みつ豆」という源氏名の遊女が出てきたという笑い話が産まれたのもこの頃の事である。女たちの出立も、着物から洋装へ、髷からパーマネントへとモダンに変化していった。

当時の地図を見ると台北万華劇場はこうした遊郭の並ぶ2つの通りを結ぶ道にあり、客層もこうした店の遊女やその客が多かったであろうことは想像に難くない。劇場の名が芳明館に改められたのは劇場の経営者が代わった1930年代の後半の事で、1939年1月の「台湾芸術新報」は芳明館を「新興映画の2番館として万華街を背景にちょっと異った行き方をしている館である」と紹介している。

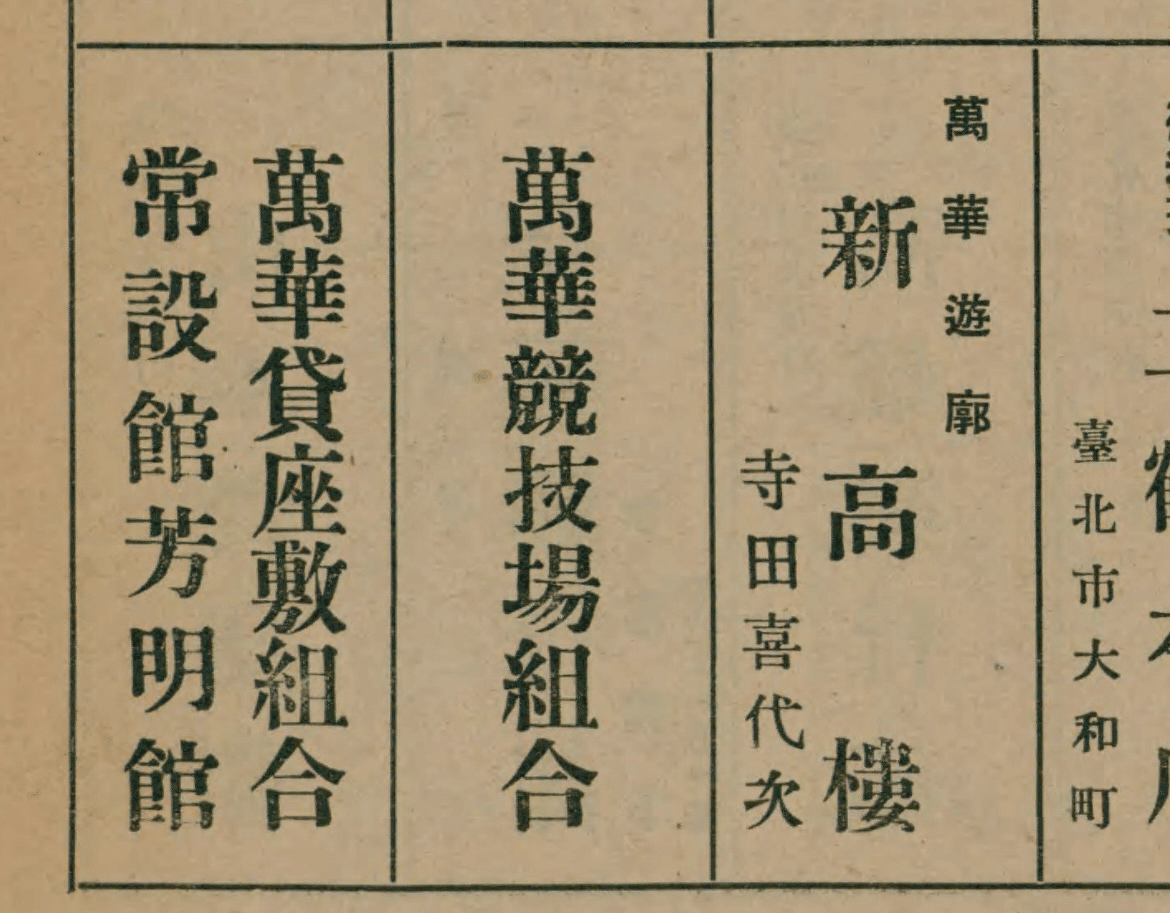

(「台湾芸術新報」1940年1月)

この「ちょっと異った行き方」というのはどうやら芳明館がセカンドラン興行を主にしていた事を指しているようだが、他の資料を見るに、この映画館はどうやら遊郭の真似事をしていたらしいフシがある。芳明館は芸妓で有名だったというのである。実は1940年1月の「台湾芸術新報」に載った広告では、芳明館は万華貸座敷組合と同じマスの中に、「常設館」として掲載されている。「貸座敷」とは遊郭や女郎屋のことだ。「芸妓で有名」だったというのはもしかすると付近の遊郭から男に伴われてやってくる遊女たちの多さを指しているのかもしれないが、最初の経営者が貸座敷組合の代表だった事を見るに、館がこれらの店と密接な関係があったのは間違いないだろう。

こうしたアングラな雰囲気もまたこの地における映画館の特徴の一つだった。1945年の「台湾文化論叢 第二輯」所収の植松正「台湾に於ける犯罪の地方的特徴」には、芳明館からほど近い萬華戯院で諍いを起こした相手を仲間と共に待ち伏せ、台湾刀で切りつけた凄まじい事件が掲載されているが、台湾において映画館というのはならず者の屯する危険な暗がりを意味していた。芳明館にも大陸浪人や政財界の大物たち、さらに地元のごろつきや中国大陸からのマフィアも集い、恐喝や賭博、イカサマ、みかじめ料の徴収に明け暮れていたという。

(「昭和の台湾(2)」)

(「国家文化記憶庫」)

1945年に日本が敗戦を迎え、台湾から手を引くと、残された映画館は続々と接収されていった。芳明館も多分に漏れず、国営企業「中影股份有限公司」に吸収された。その後についての情報は少ない。どうやら1966年に劇場が取り壊されたあと、ここにはアパートが建てられたらしい。だがそれもまた程なくして地図から消え、今はただ、公衆トイレが1つあるだけの、淋しい公園が残るのみだ。

しかし取り壊しから二十数年後、芳明館は以前にも増してその名を台北に広く知らしめる事になる。時は流れ1980年代、かつてこの劇場に集結した男たちの間で、血みどろの殺し合いが幕を開けたのだ。台湾台北市万華区、別名「一級戦区」。若き血を激らせて争いに明け暮れる男たちは、その所属を尋ねられる度にこう答えた。

「俺たちは芳明館だ!」

2.一級戦区の男たち

芳明館を名乗る男たちの源流は1950年代にまで遡る事が出来る。台北に少年愚連隊が乱立し、日々小競り合いを繰り広げていた時期である。以前取り上げた新宿の台湾マフィア抗争事件の主役・楊雙五をはじめ、後に台湾黒社会(裏社会の中国、台湾での呼び名)を発展させてゆく影のボスたちが牙を研いだのがこの時期であった。これに加えて日本統治時代のずっと前から存在していた犯罪秘密結社、地方に幅を効かせる地周りの類も多く、黒社会は終戦後の世相と同じく混沌としていた。

ごろつきが4、5人集まれば幇(パン。台湾や中国におけるマフィア組織の呼び名)になると言われる台湾で、芳明館を名乗る男たちの組織は巨大で、強かった。「台北最強」と書く本もある。これは芳明館幫の組員たちの気性が他とは比べ物にならないほど凶悪だったことに由来するものだろう。一般的に、台湾北部のマフィアは南部のそれと比較して体面を気にし、理性的であると言われる。だが少なくとも終戦直後に台北で結成された多くのマフィア組織は、殆どが血気盛んで団結力に乏しく、短命なのが常だった。そして、芳明館幫を有名にした無鉄砲さも、まさにその首領がこの戦後の混乱期を生き抜いた無頼派だった事に由来するのである。

1946年に結成された「十二生肖幫」(シューアーシェンシャオパン、十二生肖とは干支のこと)は当時台北のほとんど全ての組織を圧倒しながら、抗争に明け暮れ、挙げ句の果て2人の幹部を失い崩壊に至った戦後初期の典型的なマフィア組織であるが、芳明館幫の基盤を作った1人が正にこの十二生肖幫の創立者の1人だった「流氓」(リウマン/ならず者)こと連明彥(リャン・ミンアン)である。もともとが芳明館周辺を拠点としていた十二生肖幇の構成員たちはその頃から自分たちを「芳明館」と自称する事が多かったが、連はこの映画館を根城に決め、その名称をそのまま組織の名にしてしまった。1953年の結成当時、組織の正式な名前は「芳明館金獅子幇」といったが、警察やマスコミ、さらには構成員自身も、より簡単に芳明館と略して称する事が多かった。時代がずっと下った後も、祭りの季節が来ると背中に「芳明」と染め抜いた唐装(漢の時代の影響を受けた服、カンフーシャツに近い)の構成員を見ることが出来たという。

台湾ではこういった地方マフィアを角頭(ガタオ)と呼ぶ。彼らは自らの縄張りとする範囲を出ることなく、また他の縄張りに侵攻したりする事も殆どない。従ってその構成員も地元出身者の場合が多く、複雑な組織体系を持たないために、主に組織内の役職は明確な上下関係をもとに成り立っている。

芳明館もはじめはこの特徴に違わぬ凡庸なマフィア組織だった。その構成員たちも、芳明館の周りにあった空き地で移動劇場の人形劇を観たり、通りの露店で射的に興じ、景品の森永ミルクキャラメルを舐め舐め遊んで育った万華区の若者が殆どだったはずである。ただし台北には台南や台西、また農業に不向きな嘉義などの台中から多くが移り住んでいたから、或いはこうした人々も取り込んでいたのかも知れない。しかし、地方出身者でも生粋の台北っ子でも、一度芳明館の金文字看板をくぐり、構成員として足を踏み入れた人々の処遇はみな一様に同じだった。

(「黑夜裡的送行者」)

葬儀会社「菩提心禮儀公司」の元代表で、その徹底した完璧主義から多くの著名人の葬儀を執り行い、また2000体以上の身元不明遺体の埋葬に携わった事で政府から表彰された葬儀屋の郭東修(クォック・トンシュー)は、かつて「冬瓜」(トンクァン)のあだ名をとった芳明館の構成員だった。彼の自伝「黑夜裡的送行者」には、芳明館内の序列や、新入りが行う仕事、また彼らが組織の兄貴分たちの審査を受け、正式な構成員として認められてゆく過程が、さまざまなエピソードと共に紹介されている。

芳明館の門を潜った若者は、まず兄貴分の下で"男を磨く"。主な仕事は使い走りだ。そして電話番。日がな一日テーブルに腰掛け、電話がかかってくると受話器を取り、氏名を聞いて紙に書きつける。最後に喧嘩。召集がかかると構成員はそれぞれ手に手に武器─西瓜刀や野球バット、熊手などもあった─を取り戦いへ向かう。

もちろん、舎弟に給料などビタ一文もない。たまの喧嘩は手っ取り早い昇進への近道だったから、窮状を脱すべく、夜も明るい万華の路上で構成員たちはみな大立ち回りを演じた。派手に戦えばその分評価も高まる。兄貴分たちは毎週館の2階で会議を開き、昇給や昇進、警察の世話になった者への処遇などを決定した。ある日、郭は兄貴分に館の2階に呼ばれて昇進を告げられた。

「冬瓜、今日から給料が出る。今日から正式に芳明館の一員だ」

「ありがとう!兄貴!」私は大声で答えた。突然昇進したあの感覚は今でも新鮮に思い出すことができる。

3.欲の街のマリア

芳明館幇の主な収入源は売春と賭博だった。芳明館の周囲には売春宿と賭博場が林立し、その儲けは莫大な額に及んだ。台北は台湾で最も売春産業の発展した都市の一つである。ある調査によると、かつて台北市には数万軒の売春宿があった。1994年に浄化運動が始まるまで、台湾には公娼制度が残り、芳明館の周囲には政府の認可を受けた売春窟が広がっていたが、公的に登録されていた売春宿は20数軒のみで、その他の娼婦たちは街頭で男を誘ったり、レストランなどに見せかけた店舗で秘密の営業をするためにマフィアを頼るのが常であった。

売買春の関係者たちにとって、彼らは元締めであると同時にボディーガードでもある。乱暴な客を脅し、警察の手入れを察知できる番犬だ。自分たちの領内で不義を働いた者に、芳明館の角頭は残酷だった。「冬瓜」郭東修はある日、無銭飲食をして芳明館に連れてこられた男を見た。兄貴分は彼を横たわらせ、鋤をしたたかに打ち据えた。普通、3発ほどで失神したという。

主に賄賂によってお目溢しを受けていた売買春を見逃す事は汚職警官たちのいい小遣いになってはいたが、それでも警官隊の手入れを完全に防ぐことは出来ない。ある路地には高い椅子が置いてあり、見張りが常に座っていた。彼らは警察を「阿珠」(人名の一例)と呼ぶ。遠くにその姿を見つけると「阿珠が来たぞ!」(阿珠來了!)の叫び声が路地に響くのであった。

(「中国黒道帮会」)

しかし、芳明館の下で働く女たちの境遇は外の世界の華々しさとは真逆で、悲惨である。1990年代に台湾へ飛び、すでに崩壊寸前にあった芳明館の実情を取材したジャーナリストの溝口敦は、芳明館幇管轄の売春宿について、台湾マフィアの古老に聞いた模様を次のように書いている。

ふつうなら配分は店三分、女七分です。ところが芳明館がやるのは一種、人身売買で、女の両親に 五〇万台湾元(約二五〇万円)を渡して二年間、女を働かせる。女を一日一六時間働かせて、月に与える休みといえば生理のときの二日間だけ。女が一人の客を取って手にするのはわずか一〇台湾元(約五〇円)だけです。ひとりの女は月に九〇万台湾元(約四五〇万円)稼ぐ。

(日本円レートは当時のもの)

売春婦には親に売られた原住民の子供が多かった。上記の通り彼らは20〜50万元で娘を売り渡したが、取り戻すには数百万元を要求されるのが常だった。厳重な監視のもとで未成年者も含む少女たちは1日10人の客をとらなければならず、稼ぎのほとんどは組に天引きされた。「弱者からの凄まじい収奪」と溝口は書いている。

こうした売春宿に金を落とすのは、付近に広がるこれまた芳明館幫管轄の賭博場で懐を暖めたギャンブラーたちだ。ここ一帯で最も隆盛したのは台湾版のチンチロ、「十八仔」(シッパラ)である。喧騒の中で腕が振られ、底の深い椀の中に4個のサイコロがこぼれ落ちる。プロともなると一晩に100万元(約400万円/現在)近い金額を賭けるので、1日で900万元(約3600万円/現在)を売り上げる賭場が出た事もあった。夜になると露店のように道のあちこちで始まったこうしたギャンブルは、こちらも警察のお目溢しをもらいながら、マフィアの重要な資金源となっていったのである。

(「SAPIO」)

物欲と色欲。この2つを武器に、芳明館幇はその勢力を拡大させていった。しかし、人間の欲が際限のないのはマフィアの側も同じであった。まさしくその欲を代表するこの売春宿と賭場の利権をめぐり、1970年代に芳明館幇は分裂の憂き目に遭う。やがてそれは万華区一帯に広がり、のちの血みどろの内部抗争へと繋がってゆくのである。

4.栄光なき戦い

この頃、芳名館幇を率いていたボスは4人いた。設立メンバーにして初代ボス、「流氓」(ならず者)こと連明彥(リャン・ミンアン)。彼の派閥に与する「庫瑪」(クーマー、日本語の熊に由来する)林春發(リン・チュンファ)。そしてこの2人と対立する「水泥桶」(スイニートン、左官バケツ)廖勝美(リャオ・シェンメイ)と「大江」(ターチャン、大いなる江)江永寧(チャン・ヨンニン)である。

彼らはそれぞれが部下を持ち、最初は利益を分け合って芳名館の発展に尽力していた。しかし賭場と売春宿の売り上げが日に日に伸びてゆく中で、「流氓」と「庫瑪」の2人の中では週一回の会議の俎上に載せる事のできない欲望がその疼きを強めはじめていた。一応、組織のボスたちは賭場の利益を公平に分配するために、定期的に各々の担当する賭場のゲームの種類を入れ替えてはいたのだが、2人はこの万華一帯の賭博利権を独占したがったのである。

1977年、ついに抗争が勃発した。先に仕掛けたのは「庫瑪」林春發だった。その日、「大江」の家に火が放たれ、真っ赤に燃え上がった。これを狼煙に万華区は戦闘状態に突入した。「流氓」と「庫瑪」の部下が街の隅々に散り、他の2人の部下たちと熾烈な銃撃戦を繰り広げた。昼夜を問わず銃声が響く万華区は「一級戦区」となり、男たちは路地裏に命を散らしていった。

抗争が激化したのには訳があった。1970年代は銃撃事件の当たり年だった。それまで台湾マフィアの抗争といえば、相手の元へ矢も盾もたまらず飛び込んでいくような肉弾戦が多く、よって用いられる武器も、前述したような農機具や工具類、鉄工所で秘密裏に製造された刃物といったようなものが多かった。しかし’70年代から流入しはじめた黑枪(ヘイキァン)とよばれる闇市場からの銃器類が、マフィアの攻撃力を格段に倍増させた。1976年の春、台北のレストラン「杏花閣大酒家」で上海生まれのアクションスター、王羽(ワン・ユー、日本ではジミー・ウォングの名で知られる)を巻き込む銃撃事件が起き、2人の死者を出していたが、台湾最大の勢力を誇るマフィア組織「竹聯幇」(チューレンパン)の大幹部「鬼見愁」(クイ・チェン・チョウ、鬼をもたじろがせる者)吳敦(ウー・ダン)によれば、蓋を開けると王羽のバックについていた竹聯幇とそのライバルでこちらも大勢力の四海幇(スーハイパン)の構成員による抗争だったこの大事件が、台湾の黒社会において初めて銃器の持ち出されたマフィア同士の抗争事件であったという。そして、黑枪の蔓延と共に警察やマフィアの致死率も格段に跳ね上がった。銃は刀剣類では負わせることの難しかった致命傷を簡単に与える事ができたのだ。事実、1971年から1973年にかけて、台湾では12人の警察官がマフィアに射殺されていた。

芳明館分裂抗争の主役たちもまたこの黑枪に飛びついたので、戦闘はより激しく血なまぐさいものとなった。この抗争事件で最も悲惨なシーンはその幕引きに演じられた。家を焼き討ちされた「大江」は南部へ下り、高雄市の「夜市场幫」(イェシーチャンパン)に助けを求めた。ここには黒社会に顔の広い事で有名な「媽註仔」(マズーシ、日本語の松【まつ】に由来する)蔡松雄 (ツァイ・ツォンション)が居た。

(「中国黒道帮会」)

この蔡は策略の画を描くのが上手い男だった。彼はこの抗争を終わらせるために、一人の殺し屋を芳明館幇に介入させる。台南出身の「添來仔」(ティエンライツー)李添來(リー・ティエンライ)である。李は「水泥桶」廖勝美の配下につき、すぐに行動に出た。1982年、まず「流氓」連明彥が李によって回転式リボルバーの7発を撃ち込まれ、野良犬のように夜の華西街に散った。さらに時を同じくして、「大江」の配下がついに「庫瑪」林春發と接敵。その左目に銃弾を撃ち込んで重傷を与えると、抗争は裏切り者の血による贖いを以て、一応の終結をみたのであった。

一連の血で血を洗う殺人の応酬は台湾黒社会を震撼させ、この争いを終結に導いた「媽註仔」の株は一気に上がった。芳明館の実質的な支配者となった「大江」「水泥桶」は「媽註仔」と有効な関係を結び、彼らは「夜市场幫」の台北における先兵となった。万華区には束の間の平和が訪れたが、しかし病院では左目を失った「庫瑪」が、ベットの上で復讐の炎を燃え上がらせていた。やがて傷の癒えた彼が退院すると、街では「大江」らを標的とした銃撃事件が再び幕を開ける。すぐに「庫瑪」 が3件の事件で有罪となり刑務所にぶち込まれると、出所までの短い間に残りのボスたちはこの手負いの野獣を「処理」する策を練った。次は外部から殺し屋を雇う必要もなかった。死神のカードはすでに「庫瑪」の下に配られていた。彼は殺された「流氓」の手下たちを吸収し、勢力を拡大していたのだが、ボスたちはその中に小粒ながら野心に燃える気合の入った若者がいた事を思い出したのだ。その青年は数年前、芳明館幇の兄弟分である「龍山寺口幫」(ロンシャンスーコウパン)のボスを撃って刑務所に入り、さらにそこを脱獄した事で黒社会に名を売っていた。さっそく「大江」と「水泥桶」は金を持ち寄り、名を梁國愷(リャン・クオカオ)、愛称「珍珠呆」(チンチュダイ、真珠バカ)というこの青年に接近した。

5.殺し屋

(「yahoo!新聞」)

「阿肥」(アーフェイ、でぶ)林復雄(リム・フーション)は1936年に生まれ、殺人、麻薬、兵役脱走などで前科14犯。しかし龍山寺一帯に集った商人のいざこざを解決して尊敬を集め、「龍山寺口幫」のボスとなった男である。縄張りの近い芳明館幇とは友好な関係にあり、またどちらも売春を生業としていた為、両幇はそれぞれ女性を人身売買するなどビジネス上でも協力関係にあった。1998年に台湾法務部が出版した「大陸、臺、港黒幫調査研究」では芳明館幇の所属という事になってさえいるから、その密接な関係性が窺える。

1982年1月の暮れ、そんな「阿肥」は台北のダンスホール「華都大舞廳」に居た。バンドの演奏に合わせて、明滅するライトが艶かしく女の腰つきを闇に浮かび上がらせる。密着する男と女の熱気の中で、「阿肥」もまた酔いしれ、あだ名の元となった恰幅の良い体を小気味よく揺らし、リズムに身を任せた。ひとしきり踊って席に戻り、酒をグラスに注ぐ。と、1人の若者が近づき、乾杯を求めてきた。身の丈1m50cmほどの小さな男だった。どうも「阿肥」はボスに求められる尊大さというものを履き違えていたらしい。彼は冷徹にこれを無視し、あまりにも身分の違う小さな男はどうにも出来ずに引き下がるほかなかった。

やがて酔いも回り、50代の身体に無理をさせた後悔が倦怠と共にのしかかってくる。「阿肥」はコートを羽織り、身支度を整えた。ドアを開け、喧騒を抜け出す。外の静寂が今は心地よい。しかし、階段を降りて出口へと向かおうとする「阿肥」の目は、ロビーの暗がりに待ち受ける3つの人影を捉えていた。

鉄火場を幾度も潜り抜けてきた「阿肥」は、中でも一際小さい男の細い目に宿る不穏な光を見逃さなかった。咄嗟にコートを翻す「阿肥」。そこに引き抜かれた拳銃が3回火を吹いた。目眩しは一足遅く、銃弾は硝煙と共に彼の片脚を貫き、「阿肥」はバランスを崩してその場に尻餅をついた。激しい痛みの中で、彼は自分を撃った小柄な男が何かを叫ぶのを聞いた。

「記住了,爺爺我叫珍珠呆!老子打的就是你!」

(忘れるなよクソじじい!俺の名は珍珠呆だ!)

(「關鍵時刻」)

乾杯1つで月とスッポンほども違う身分のボスを撃ったこの男、梁國愷はまだ20歳の若者だった。2ヶ月後に共犯者と共に逮捕された後、彼は多くの大物マフィアが通る道、緑島への航路を辿った。台湾大東市東南方沖に33km、緑島(ルーダオ)はここに巨大な刑務所、法務部矯正署緑島監獄をたたえ浮かんでいる。別名「台湾のアルカトラズ」。日本統治時代の昔から、この島は矯正の難しい囚人を収容する刑務所として使われていた。朝は6時に起き、朝食をとって矯正のための授業を受ける。そして毎日労役でこき使われ、鞭で打たれながら仕事をしなければならない。梁の受けた判決は7年だったが、しかし彼は厳格な規律の支配するこの地の果てに垂らされた一本の蜘蛛の糸を掴むことが出来た。虚偽の尿毒症を申告した彼は、島外の病院への移送を勝ち取る事ができたのである。そして本土へ戻ったタイミングを見計らって脱走。再び街の暗がりへ消えていった。

・・・

20年前、「珍珠呆」梁國愷は中国本土の東部、山東省の違法建築された建物の中で産声をあげた。姉2人、妹1人の6人家族の三男だった。彼が生まれてすぐに家族は台湾へ渡り、6人家族は家族のいる台湾人のための公団が立ち並ぶ、万華区の「克難街」(ケイナンガイ)に居を構えた。梁は小柄で、病弱な子供だったが、厳格な父親に反発し、よく街を放浪して育った。或いはそれがのちに彼の掟破りの人生のバイタリティになったのかもしれない。15歳でついに芳明館の門をくぐり、「流氓」連明彥の配下となる。1982年に抗争で「流氓」が殺された後は、かつてのボスと共闘していた「庫瑪」林春發に吸収され、この男のボディーガードとして活動していた。

「庫瑪」は「流氓」 の残党を吸収し、100余名の軍勢を誇る大勢力を引き連れて万華に舞い戻っていたが、新入りの梁への処遇は酷いものだった。彼は事あるごとに面罵され、兄弟分からもぞんざいに扱われた。おそらく、これには彼の出自に対する差別が深く関わっていたものと思われる。彼のように中国本土から渡ってきた人々は外地人と呼ばれ、台湾黒社会ではそれ自体でまとまって組織を形成していた。しかし梁は何らかの理由でそこには加入しなかった。或いは加入する事が出来なかった。かといって、外地人には1949年の国民党渡台前後に現地人を弾圧した過去があるから、現地人を主な構成員とし、地域に根ざした角頭である芳明館幇の人々も彼を差別的に扱ったのだ。そこにきて梁は抗争に負け吸収された「流氓」派の人間である。最も手早い出世の手段である喧嘩で、誰よりも先に敵方へ突っ走っていっても、組織は彼を称賛するどころか、「後先を考えない小さな愚か者」の意を込めて、「珍珠呆」(真珠バカ)と嘲るのだった。次第に梁の小さな身体の中で、恨みの炎が勢いを増してゆくのに、その時は誰も気づいてはいなかった。

1983年、「庫瑪」がついに3件の銃撃事件の刑期を終えて出獄すると、再び内乱の兆しが街を包み込んだ。つけ狙われたボスたちは不満を抱く彼の小さなボディーガード、「珍珠呆」に飛びつき、さまざまな援助を与え始める。ボスの1人「大江」江永寧は、緑島からの彼の脱獄を手助けし、梁には一つ貸しがあった。彼らはカジノで稼いだ金を惜しまなく「珍珠呆」に注ぎ込んだ。(このボスは自分を認めてくれる)。次第に「珍珠呆」の覚悟は固まっていった。そして年が明けた1984年1月7日、ついに小さな殺し屋はリボルバーを手に取り、仲間と共に「庫瑪」の経営するカジノへ向かったのである。

バーン!バーン!バーン!─早朝の台北市西昌街に銃声が響いた。まだ薄暗い路地を2つの影が駆け抜けてゆく。刑務所を出獄して半年と経たず、芳明館を十数年率いた45歳の大首領は3発の銃弾と共にその血みどろの人生に幕を下ろした。「珍珠呆」は襲撃にあたって1人の子分を連れていた。自分と似た出自を持つ「小四」(シャオシー)王邦駒(ワン・パンチュウ)である。前代未聞、台湾マフィアたちの歴史に未だかつてない「親殺し」=自組織の首領殺しだった。黒社会は大いに戦慄し、2人は続く1985年、もう1人の「親」を殺して、残されたボスたちをも震え上がらせる。

(「週刊分春」)

1981年を境に、台湾に流れ込む銃器の量は膨大な数に膨れ上がっていった。はじめは船員たちが輸入品の木材に隠したり、大型魚の腹に埋め込んだりと涙ぐましい努力を重ねる他なかった拳銃密輸に、マフィアのボスたちが次々と出資し始めたのだ。巨額の投資を受け、漁船を借り切っての密輸が横行し、当初一丁が20万台湾元(約94万円/現在)もした拳銃の闇値は4万〜5万台湾元(約19万〜22万円/現在)にまで暴落した。銃器の蔓延とこれに伴う凶悪犯罪の増加を受けて、1984年、內政部警政署(日本の警察庁に相当)長官莊亨岱(チョン・ハンタイ)が10人の銃撃事件の指名手配犯をリストアップし、逐次更新する「十大槍撃要犯」(シューダーチャンチィヤオハン)のシステムを確立する。梁國愷はその愛称「珍珠呆」とともに、第1回目のリストのトップにしっかりと記載されていた。さらに1984年11月12日、警察は黒社会分子の一斉摘発作戦「一清専案」(イーチンチェンアン)を開始し、逃亡犯たちを追い詰めてゆく。

そんな状況下で「庫瑪」の跡目を次いだのは、側近の「紅胖」(ホンハン、赤デブ)こと黃忠義(フォン・チュンイー)だった。彼もまた前任者と同じように梁の実力を認めようとしなかった。そして犯してはならぬ暗黙の了解を破って、梁の逆鱗に触れた。いまや逃亡犯として追われる身となった梁であるが、それは逆に黒社会において立場を確立するのに役立つ肩書きでもあった。マフィアのボスたちは逃亡犯を手厚くもてなし、金を求められれば必ずこれに応じる。はした金を出し渋るよりも、死に物狂いの逃亡犯に逆らって被る不利益の方が大きい事を知っているからだ。だが「紅胖」は梁の資金提供の申し出を断った。次に彼がそれを後悔したのは、多分1985年3月9日、滞在していた万華区万大路のホテル「万達賓館」を襲撃された時であったに違いない。そしてその時にはもう全てが遅かった。3発の銃弾を撃ち込まれた「紅胖」の死体はホテルのトイレに転がっていた。

6.回帰線を越えて

(「TVBS新聞網」)

2度目の殺人の後、梁は芳明館幇の実質的な支配者になった。「紅胖」の死後、幇内で最大勢力にのし上がったのは「水泥桶」廖勝美だったが、梁は彼からいつでも大金をせしめる事が出来た。そして警察の目を掻い潜る為、台南の高雄に落ち延び、そこで第1次芳名館幇分裂抗争終結の立役者、「媽註仔」蔡松雄との関係をアピールして蔡の株をさらに上げた。彼がここで交流した人物のうち、最も興味深いのは「軍火大亭」(チュンホァーターティエン、武器の王)と呼ばれた武器商人の許金徳(シュー・チントウ)である。梁はここ台南で、彼の"商品"を使って装備を整えていった。形こそ違うが、裏街道を生き抜く中で力こそが正義という原則を己が身に刻んだ強かな2人であった。或いはその僅かな相似が、梁の凄惨な最期までの短い期間に2人を引き合わせたのかもしれない。

(「中国秘密社会以书」)

1958年生まれの許金徳が生まれ育った台南の新営区は、当時3つのマフィア組織が流血の抗争を続ける地区だった。1つは付近の製紙工場に勤める従業員の子供たちが会社寮で結成した「纸厂帮」(シューチャンパン)。そしてこの纸厂帮の影響を受け、地元の暴力団員が結成した「魔鬼幇」(モーグイパン)。最後がこの上の2つを相手に回し、孤軍奮闘を続けていた「大庙帮」(タービャオパン)である。許はこの大庙帮の構成員として15歳から黒社会の面々とつるみ、日夜ほかの2つの構成員たちとの抗争に明け暮れていた。梁と同じ、或いはそれ以上に厳格な家庭で、父親はたびたび拷問まがいの折檻で彼を躾けようとしたが、その度に彼はより広く、より深く黒社会に入り込んでいったのである。

1977年7月、許率いる数十人の大庙帮構成員が、「大本堂」を意味する幇の名の由来となった寺院、济安宫(チーアングン)前の通りで十数人からなる纸厂帮の軍勢と衝突した。ナイフと棒が入り乱れ、金属音と肉を打たれるうめき声があたりに響く。肉弾戦の核となるのは兵士の数だ。許は勝利を確信したはずである。相手方のボス「旺仔」(ワンザイ、旺旺坊や)李清風(リー・チンフェン)は因縁の相手だった。1975年、許は同じ纸厂帮との戦いで名をあげたが、それはこの抗争の最中に拉致され人気のない川原に連れ去られた彼が大庙帮のボスの居場所を知りたがる李の苛烈な尋問にも耐え、ついに一言も口を割らなかったからだった。李は尋問中、手にした木刀で許の右手手骨を叩き折っていた。

前回の戦いは数の差によって敗北した。そして今回の兵隊は相手の倍である。許は圧倒的な勝利を確信した事だろう。しかし次の瞬間、事態は急展開を迎える。李が拳銃を発砲したのだ。だが最初の銃声が鳴った時、音の主たる李の構えた金属製の筒様の物体の正体を知り得た大庙帮構成員はほとんどいなかった。次にそれが火を吹いた時、彼らはパニックに陥り、狼狽しながらてんでばらばらに散った。纸厂帮を逆転勝利に導いたそれは、まだあまり知られていなかった自家製のペン型ピストルだった。惨めな敗北は許の心に暗い影を落としたが、同時に彼の頭からはたった数発で形勢を逆転させたあの奇怪な拳銃が焼き付いて離れなかった。こうして許金徳は黒社会を支配するための、物と力の哲学に辿り着いたのである。

銃弾の信奉者となった彼にもはや敵はなかった。大敗から4ヶ月後の11月1日深夜、大庙帮構成員から新営区のアイスクリーム屋「王子冰果室」店内に李を発見したとの報告を受け、許は兄貴分の運転する車に乗って冰果室前の交差点に降り立った。2人の手にはアメリカ製の巨大なショットガンが握られていた。今この場所で最も強大な力を持つ者たちを前に、李のとれた行動は1つしかなかった。彼は店を飛び出し、かつて自分の銃撃を喰らった敵対組織の構成員の様に、狼狽しながら通りを走り抜けようとした。刹那、轟音と共に火を吹いた許のショットガンが悪あがきを続ける仇敵の片足を吹き飛ばす。李は蜂の巣の様になった足を引き摺りながら、ほうほうの体で夜の闇に消えていった。

さらに2年後の1979年3月10日の深夜、魔鬼幇のボスを高雄市の路上で撃ち殺し、許金徳は逃亡生活に入る。家では息子の起こした事件のあまりのショックに脳卒中を起こした父親が寝たきり状態となっていたが、知った事ではなかった。彼は台湾中部の雲林県で自分の組織「纵贯线」(ツォンガンシェン)を興し、持ち前の誠実さでもって多くのボスとの横のつながりを獲得した。さらに賭場を開いて得た資金を惜しみなくばら撒き、他組織の仕事を手伝って信頼を勝ち取ることで、組織をどんどんと拡大していった。

そして1985年に警察の目を逃れて南下した梁國愷と出会ったことで、許の組織はさらに勢いを増してゆく。2件のボス殺しでここ台南にも衝撃を与えた「珍珠呆」は、おそらくはその影響力を頼りに、ある大物マフィアと交流し、彼に許のビジネスのバックアップを取り継いだのだ。多くの資料がただ「陳」とのみ書くこの男はかなりのやり手で、表向き辣腕の実業家を装ってはいたが、その正体は南部の国民党、軍、黒社会にそれぞれ強力なパイプを持つ闇の紳士であった。そして彼に依頼された仕事をこなして仕事の腕を認められた許は、陳の人脈を通じてフィリピンの武器市場へのコネクションを得たのである。

この時期、許金徳の下に集結した悪党の中で、台湾当局が名指しで梁との関係を指摘した者に「和尚」林和順(リン・フーシュン)がいる。1983年7月10日、雲林地検を仲間と共に襲撃し、護送中の殺人犯2人を"救出"して指名手配を受けた凶悪な男である。

(「国家文化記憶庫」)

纵贯线の特筆すべき活動に、逃亡犯の積極的な支援がある。逃亡生活の支援と引き換えに林は組織に加わった。組織では用心棒を務めていたというから、梁もまた庇護との引き換えで同じ様な汚れ仕事を請け負っていたのだろう。

許はかつての抗争で悟った物と力の哲学を信じ、強力な武器を内外から買い揃え、その一部、台湾警察も把握していなかった新型の銃器類や手榴弾を梁に売った。中には1丁70万台湾元(332万円/現在)するものまであったが、許と同じく物量の力を知っていた梁は惜しげもなく金を出し、それは彼の隠れ住んでいた板橋市(現在は新北市板橋区)のマンションに次々と貯められていった。梁は心のどこかで最期が近いことを知っていたのかもしれない。死ぬならせめて盛大に花を咲かせながら。結局、この軍事要塞の様相を呈したマンションが彼の反骨しつづけの人生の終着点となる。

7.デビルゲート・ドライブ・トゥ・ヘル

逃亡期間中にも、梁は「珍珠呆」のあだ名に違わぬ破茶滅茶な罪業をさらに重ねた。まず1985年5月26日、レストランへ仲間と向かう道中、道を譲らなかったバイカー(警察官だったと書く資料もある)を撃ち殺し、2ヶ月後の7月13日には台湾中南部の嘉義県でスピード違反の検問に引っかかったが、銃をぶっ放してすり抜け、アクセルをいっぱいに台19線の彼方へと消えた。ただちに検問が街に張り巡らされたが、時すでに遅く、梁は一報を受けて駆けつけた許金徳の車に乗り換えて悠々とこれを突破した後だった。

1984年開始の黒社会摘発計画「一清専案」はいまだ継続中で、各地で大勢の指名手配犯が逮捕され、緑島の監獄へと送られていた。この島が「親分衆の墓場」の通称で呼ばれる様になったのはこの時からである。のちに新北市の市長となる侯友宜(ホウ・ヨウイー)率いる刑事警察大隊を前に、さしもの「珍珠呆」も徐々に追い詰められていった。彼には2つのモットーがあった。女子供は殺さない。そして、再び生きて警察の世話になる事はない。嘉義での検問突破から2日後、テレビのニュースで彼の周りの人々はそれが嘘では無かった事を知る。

(「華視新聞」)

殺し屋「珍珠呆」とその仲間たちが台北に程近い板橋市双十路二段四十七巷十八号のマンションに潜伏している、との情報を最初に警察にもたらしたのが誰なのかは未だに明かされていない。仲間からの密告であったと書く資料もある。1通の電話をもとにかき集められた人員は台北市警の組織犯罪対策課(台北市警察局刑大除暴組)、設立されたばかりの台湾警察特殊部隊「霹靂小組」(ビーリーシャオツー)、万華区桂林路駐在の警察官たち合わせて50人。もとより潜伏中の犯人に勝ち目は無かった。

1985年7月15日の早朝、小銃を構え防弾チョッキを着込んだ50人の警察官たちは、それぞれの小隊ごとに、マンションの周りに広がる薄暗い路地で、ほとんどの隊員にとって人生で最も危険な1日の始まりを迎えた。十重二十重に敷かれた包囲網の注視の中で、隊員たちがマンションへと進入してゆく。犯人たちの部屋は2階にあった。しかし階段を登り、鉄扉に手をかけた瞬間、息を潜めてこの時を待っていた梁國愷、王邦駒、そして梁のもう1人の手下である顧正熙(クー・チンヘイ)は、廊下に陣取る警官隊めがけ一斉に銃をぶっ放した。

息つく間もない銃撃戦の始まりを告げるゴングは、後退しながらすぐに反撃に転じた警察側の小銃にかき消された。午前2時、双十路の住民たちに早すぎる朝の訪れを告げたのは、警察の放つ重々しいアサルトライフルの連続音だった。犯人らのリボルバーがこれに応え、さらに70万台湾元のスウェーデン製TEC-DC9セミオートが警官隊の行手に立ちはだかる。マンションのベランダから双十路に高らかな銃声を響かせてばら撒かれた9x19mmパラベラム弾は行手を阻むありとあらゆる障害物を貫き、抉り、こそげ取っていった。突然、左手に鋭い痛みをおぼえ、曲がり角で応戦していたある小隊長が目をやると、千切れかけた指の先が皮一枚で繋がり、真っ赤な血を噴き出していた。

別の曲がり角には若い部下からのやや無礼な注意を受ける54歳の隊長が居た。「大隊長!防弾チョッキを着てください!もう無理をするお歳でもないでしょう!」。しかしその場にいた皆の命を守っているこの唯一の防護手段を導入したのは、まさに叱責される彼その人であった。流れ弾が甲高い音を立てて顔のすぐそばの空気を切り裂く。それでも彼は第一線に立って犯人の潜むマンションを見つめていた。

大隊長、張友文(チャン・ユーウェン)はこの日、現場における隊の全面指揮権を手に万華の薄暗い路地に立って居た。今日の戦いは彼と2人の殺し屋たちの戦いであると同時に、彼と彼の50人の部下たちとの戦いでもあった。「あの時、私は孤独の中にあった」。彼はのちに雑誌「大人物」の取材で語っている。「どの任務でも、部下が私に現場の地形と状況とを報告し、それを元に私が作戦を立てる。誰も私に助言することは出来ない。だから、任務には毅然で断固たる態度で臨む必要がある」。彼が現場を訪れたのは、彼の哲学たる「將士用命」に基づいてのことだった─将校と兵士を従わせるものは命令である。その命令を下す者が前線に出ずして、どうやって部下たちを従わせるのか?。

双方熾烈な銃撃戦を繰り広げながら、しばらくの間お互いの力は拮抗していた。事態が動いたのは銃撃戦の開始から20分後の事だった。業を煮やした警察側が5発の催涙弾をぶち込んだのだ。独特の匂いと共にガスが2階を這いまわる。煙を縫って警官隊が室内に雪崩れ込み、一瞬、この世の終わりの様な静寂が辺りを包み込んだ。しかし、ほどなく張に届けられたのは終末よりも更に悪い知らせだった。

─犯人たちの姿が見当たらない。その知らせを聞いて、張の怒りが爆発した。「必ず見つけ出せ!」。怒声と共に隊員が路地に散った。

(「華視新聞」)

その時には既に犯人たちは部屋を抜け出し、新しい隠れ家へ体を捩じ込んだあとであった。催涙弾を撃ち込まれ煙の充満する部屋の中で、梁は自分たちが圧倒的に不利な状況へ追い込まれた事を知った。隠れ家を2階にした事が彼の死を少しだけ先延ばしにした。梁は王と顧を連れて警察のマークが甘かった裏路地に面した鉄窓を開け、隣接する不法建築のアスベスト屋根に飛び乗り、路地へと降りた。マンションの裏には鉄工所を営む4人家族が住む家があった。一家はまだ眠りに包まれていたが、突然、入り口で響いた銃声がそれを破った。家長が咄嗟に身体を起こした時、銃声の主は既に部屋の中へ侵入した後だった。

私たち夫婦は部屋の中に座っていた。彼に何をしているのか尋ねると【喋るな】と遮られたんだ。その後、彼は水を求め、何かのパックを取り出して食べた。ピストルを持った1人が部屋に残り、短機関銃を持った男は外を見張っている様だった

喉がカラカラに乾いていた。梁はもはや自分に逃げ道のない事を知っていた。いくら銃撃を加えても、致命的なダメージを受けた警察は1人もいない様だった。事実、彼らの弾のうちの幾つかは警察官を捉えていたが、防弾チョッキがダメージを最小限に抑え、猛攻勢の続行を可能にしていた。

傍らのTEC-DC9にはまだ20発以上の弾が残っている。しかし、これら全てを撃ち尽くす気力は、もはや彼の中に微塵も残っては居なかった。外ではいよいよ警官隊がこの家へも捜索の手を伸ばそうとしていた。(くそったれ、みすみす生き延びてたまるものか。どうせ死刑か、よくて無期刑。2度目の緑島なんて死んだほうがマシだ)。といって、自分の後を野良犬の様に嗅ぎ回り、この薄汚い路地裏に追い詰めた警察の弾に斃れるというのも彼の望んだ死に様ではなかった。

退路は絶たれ、残る道は1つしかない。彼は奥まった部屋へ引っ込み、懐に手を伸ばした。そこには彼に残された"小さな希望"。一撃必殺の致死量の青酸カリが静かに息を潜めていた。

彼が何を食べたか知らないが、口から泡を吹いているのを見つけたんだ。ずっと泡を吹いていたから、紙を取って拭いてあげた。彼に触って見て、はじめて彼が息をしていないことに気づいた。

乾いた口腔にへばりつくカプセルを奥歯で一気に噛み砕く。はらわたから食道を伝ってアーモンドの匂いが鼻を突く。青酸カリと胃液が反応し、致死量のシアン化水素が生まれたのだ。故郷の台北にほど近い裏路地の片隅で、誰にも看取られず、最期の言葉も遺さずに殺し屋は逝った。死体は座った様になって後ろにのけぞっていた。座ってから事を起こしたのか、部屋の狭さが頽れた後に彼の脚の延びるのを阻んだのかは定かではない。

毒は血流に乗って全身をくまなく駆け回り、すべての細胞の息の根を止めた。コントロールを失った各内臓からの分泌物が唾液と混じり合い、口中から断末魔の泡沫となって飛び出す。動悸、痙攣、意識の混濁。そして死。窮屈な部屋に縮こまり、膝を折り曲げ、これが’80年代台湾にその名を轟かせた暴力の偶像、「珍珠呆」梁國愷の叛逆し続けの人生の壮絶なフィナーレであった。

(「華視新聞」)

8.怨讐の彼方に

(「自由時報」)

梁の自殺した後で、警官隊はようやく裏の家に2人が潜伏している事を突き止めたが、残された王が半狂乱になり自殺を仄めかし始めたので現場には再び緊張が走った。彼はピストルを振り上げ、人質を殺すと脅し、ドアの外に迫った警察を牽制した。警官隊の1人だった鄧巽昇(タン・シュンシン)は、寸鉄も帯びず、室内へ単独で交渉に踏み入ったことで英雄となった。彼はまずドアの外から王の警戒を解くことに尽力し、許可を得て家へ入ると、今度はリボルバーを突きつけられたまま投降を説得し続けた。彼がその時の心境について語っている資料がある。

記者:「その時、怖くはなかったですか?武器も持っていませんでしたし、もし殺されたらどうしようとは?」

刑事警察官の鄧巽昇:「たしかに危険な状況ではありましたが、1人の警察官として、あの時は室内の4人の人質を最優先に考えていました。万が一、4人の人質が死亡したり、或いは負傷していたら、私は自分自身を許さなかったでしょうから」

そして1時間後、狂乱の中にあった王邦駒は必死の説得を前についに心を折り、警察は顧正熙ともども犯人たちに手錠をかけることに成功したのである。西の空は既に白み始めていた。希代の立てこもり事件は勇気ある警察官の奮闘によって、発生から2時間後の午前4時、日の出と共にその幕を下ろしたのであった。

警察は3人の隠れ家から隠匿されていた武器類を押収し、記者会見で発表したが、軍政下の台湾において言論の自由に挑戦した雑誌の1つ「自由時代」は、警察が会見において、押収したTEC-DC9をただ「サブマシンガン」とのみ解説した事を取り上げ、これは警察がまだこの最新鋭の短機関銃の情報を掴みかねていた為であると書いている。現場からは他に3丁のリボルバーおよび13発の銃弾も押収され、これらの猛襲から警察たちを1人の犠牲も出さず守りぬいた防弾チョッキの性能の高さが賞賛された。王邦駒と顧正熙は記者達の焚くフラッシュの前へ引き摺り出され、さんざん晒し者にされた後で緑島へ収容された。この事件唯一の死亡者となった梁國愷には妻と子供がいたが、台湾にいられなくなり日本へと渡った。よって法律により彼の遺した雀の涙ほどの遺産8000元(約3万8千円)は、彼の老いた父親に相続権が移ったのだが、最初父親はこれを断ったために、警察は家へ出向いて説得しなければならなかった。そして結果的に、この遺産の譲渡が梁の最初で最後の親孝行となった。息子の死を知り、「不孝な息子を育ててしまった。死が全てを解決した。」(養子不孝、一死百了)と呟いたこの気丈な父親はその後しばらく余生を過ごし、72歳で世を去ったという。

・・・

その頃、台北の暗がりでは影の大ボスの死に芳明館幇全体が動揺していた。梁を死へと向かわせたマフィアの一斉検挙作戦「一清専案」のもう1つの予期せぬ作用として、マフィアの企業化が上げられる。組織としての形態を変え、外面を取り繕う事で存続を図ったのだ。しかし芳明館幫はそれまでの商売の2大支柱である賭博と売春に固執したので、連綿とつづく身内同士の縄張り争いから抜け出す事に失敗した。さらに間の悪いことに「水泥桶」廖勝美と「大江」江永寧という2人の大ボスが一清専案で捕えられ入獄し、野心に燃える若者たちの台頭により、万華区は再び血で血を洗う内部抗争の舞台となってゆく。

1988年10月21日、新興ボスの1人である「細漢忠」(セーハンチョン、チビ忠)鄭正忠(チェン・チンチョン)が龍山寺にほど近い台北万華の路上で対立組織の銃弾を受けて死亡した。賭場を巡る抗争によるものだった。刺客の手にした口径9mmのブローニング拳銃は4発火を噴き、即死だった。結果的にこの事件は芳明館幫内での古参マフィアの再台頭を後押しした。実は同年の5月、1人の男が万華へと舞い戻ってきていた。1977年の第一次内部抗争で、「庫瑪」林春發の側についた芳明館幫の創設者、「流氓」連明彥を葬り去った殺し屋「添來仔」こと李添來その人である。

台北の繁華街に根差した売春と賭博産業は、彼が万華を離れていた間にもメキメキと成長し、この街はまだ33歳の李がのしあがるのに十分の、宝石の様なネオンを煌めかせていた。このころ、幫の主な資金源となったのは個室カラオケと賭博だったというが、前者が本当にカラオケの提供を軸にしたビジネスだったかは疑問の残るところだ。台北市内に合法の売春サービスが存在していて、届出を出さず違法に営業する売春宿やラウンジ、ぼったくりバーはこれよりさらに多かった事は前述した通りである。そして、それらは表向き飲食店などに偽装して、法外な金額を客からむしり取っていた。この「個室カラオケ」も蓋を開ければ収奪を目的としたぼったくりビジネスだったのではないか?。先に述べた党外雑誌「自由時代」の取材した、あるラウンジにおける料金の内訳は次の通りだ。

チャージ料:15分150元〜200元

(約700円〜900円)

12時以降は1200元〜1600元

(約5000円〜7500円)

酒類

ジョニー・ウォーカー

ボトル:2000元〜3000元

(約9000円〜1万4000円)

ワイン

ボトル:5000元〜6000元

(約2万3000円〜2万8000円)

ラウンジ嬢の指名

5000元〜8000元

(約2万3000円〜3万8000円)

を元に制作

しかし、李もまた莫大な利益を手にした者から早死にする芳明館の呪いから逃れる事が出来なかった。本来、この呪いの原点にはこの李自身による1977年の「流氓」連明彥殺しが置かれるべきであるが、多くの資料が指摘する通り、芳明館幫の「親殺し」の風習が台湾に広まったのは梁國愷による2人のボス殺害以降のことである。

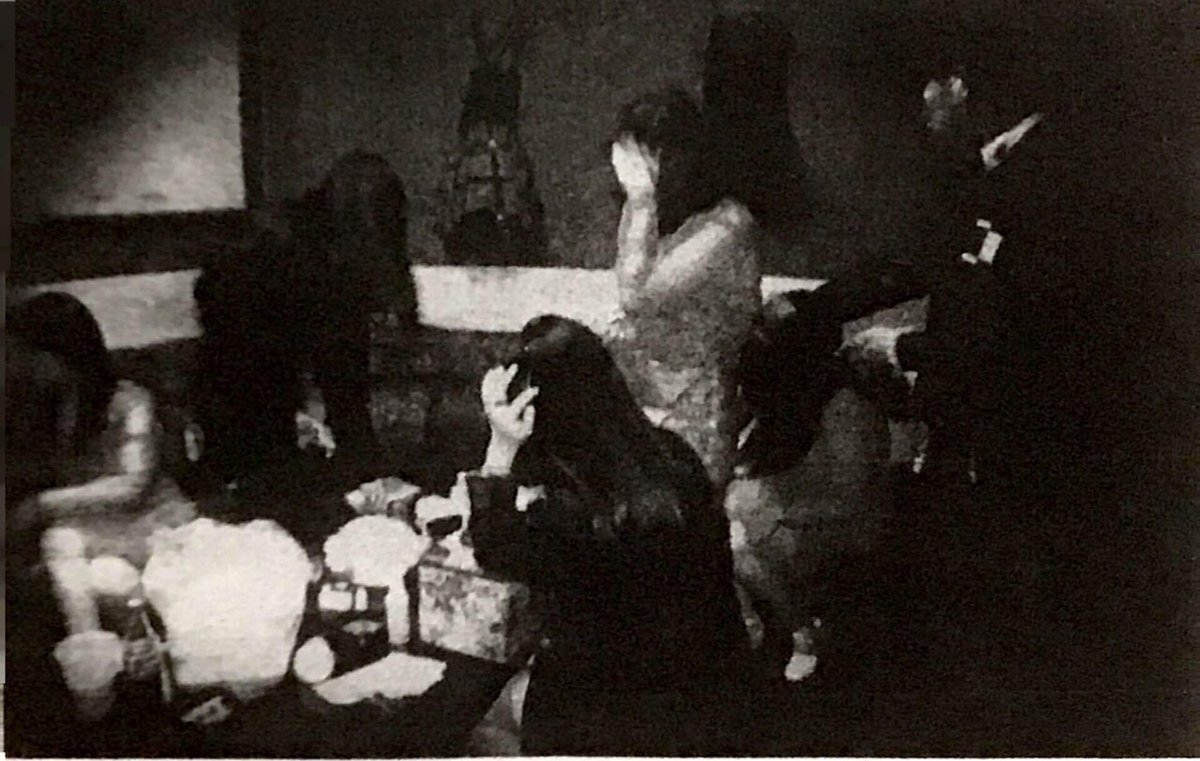

1989年10月8日午前4時。そぼ降る雨に濡れる万華の路地を、2人の若者が思い詰めた顔で華西街へ向かっていた。飲食店はほとんどが12時に店を閉め、営業を続けるのは政府の目を掻い潜る違法なナイトクラブやラウンジばかりだ。もちろんこれらの店をバックアップするのは芳明館幫である。そして今、2人の若者の目指す店には、まさにその芳明館幫を牛耳る大ボスが、酒を飲み女と戯れていた。

「ボスは居るか?」。だしぬけにそう声をかけられ、李添來のボディーガードは慌てて立ち上がり守りを固めた。薄暗い緑の照明が2人の若者を照らす。李を中心にガードする男の1人は、少し前に前任のボスを撃ち殺したような敵対組織の襲来かと警戒した。他の皆も似た心情だったに違いない。突然の来訪者に全神経を集中させ、一瞬、命のやり取りを覚悟した男たちの沸る緊張に包まれた店内だったが、それを破ったのはガードの中心から2人の若者を見つめていた李だった。どうやら彼らは知り合い同士らしい。やがて、輪の中心から芳明館のボスは立ち上がり、何も言わずに2人の後を、見守る男たちに手を振りながら夜市の入口方向へ歩いて行った。

空はまだ暗いが、墨を流したような曇天が月明かりを透かしてはっきりと見える。李は今にも泣き出しそうなこの空を見上げただろうか。今となっては知りうる術はない。クラブで待つボディーガードたちの前に、ボスは2度と再び生きて姿を現す事はなかった。薄暗い路地で2人の若者は豹変し、突如抜き出した奇妙な金属の筒から銃弾を李めがけてぶっ放した。癇癪玉の弾ける様な2発の銃声が響き、力をなくした身体は路地に頽れ、流れ出す鮮やかな血と共にやがて熱を失った。犯人の1人はあだ名を「明哥」(ミンコー)という李の手下、黄兆针(フォン・シウピン)だった。彼はこの頃ボスや組織の仲間と折り合いが悪く、口論が絶えず、他の幫への鞍替えを考え始めていた。そしてボスの首を手土産にしようと試み、友人の「阿成」(アーシン、本名不明)と共に李を連れ出し、この友人が話しかけた隙を狙って李の頭に2発のペン型ピストルを見舞ったのである。

(「wikimedia」)

「親殺し」は芳明館幫からさらに他の組織へも伝播した。李添來の死から数ヶ月後、今度は芳明館幫と友好な関係を結んでいた龍山寺口幫で抗争の火が燃え上がっている。1989年10月22日夜、野心に燃える幫の幹部「登財」(テンチョイ)高春安(カオ・シュンアン)が龍山寺の西を走る西園路に3人の殺し屋を放った。かつて新米の梁國愷の挨拶を無視し、代償に片脚を撃ち抜かれた龍山寺口幫のボス「阿肥」林復雄は、ボディーガードもつけず1人で西園路の茶屋を訪れた後だった。すでに強盗殺人で1人を殺していた風の如き殺人鬼、その名も「順風」(シュンフェン、おくりびと)管鐘演(クワン・チョンエン)率いる殺し屋の一団は、道を行く「阿肥」に発砲し、血まみれとなったボスは近くのカジノへ転がり込んだが、医者を待つ間に事切れた。彼は万華の闇に出入りするうち、自身も張り巡らされた欲の糸に絡め取られ、ギャンブルで9000万元(約4億2970万円/現在)近い負債を出し、なおも金融機関から金を引き出そうとした為に幹部連中の反感を買っていた。お役御免となったボスを葬り去った「登財」はこの後も多くの銃撃事件を起こし、最後には逮捕された「順風」の自白に巻き込まれる形で逮捕され、投獄されている。金目当ての強盗や強姦を重ね、最終的に7人を殺した「順風」には死刑判決が下り、殺し屋は最期にその体をドナーとして6人の病人たちに分け与えるよう取り計らったという。

9.逃亡ふたたび

芳明館幫における最後の内部抗争は、「阿肥」の死から数ヶ月、年も明けた3月27日の朝に突如勃発している。

その日の午前8時、「芭樂」(パーラー、グァバの木)というあだ名で呼ばれた芳明館幫の構成員、張蒼榮(チャン・カンロン)は、台北駅と万華区のちょうど間にある西門町のカフェで、華西街で銃撃戦が起きている事を知った。話をしていた知人によればついさっきの事という。万が一流れ弾にでも当たってはつまらない。予定を変え、カフェを出ると、彼は華西街には入らずにハンドルを切って龍山寺を東へバイクを走らせた。そして寺の東に走る康定路を流していた時、ふと、道端に見知った顔をみつける。

その小柄な男は最近やっと長い刑期を終えて、台湾の東南、海の真ん中にある緑島の刑務所から帰ってきたばかりだった。呼び止めて事の次第を説明し、行き先を聞くと、丁度これから向かおうとする道の途中である。背に乗るよう勧め、しばらく通りを流し、桂林路と康定路の交わる東の交差点に差し掛かった所でバイクは止まった。「ここで良い」。そう言ってバイクを降りた友人の、少年のような輝きの瞳が張を見つめる。しかし、張は憂いを湛えたその双眸が、直後視界にフェードインしてきた銃口の奥底のような、深い深い闇を落とし込んでいるのに気づけなかった。突然に掲げられた中国製のコピー拳銃、通称「黒星」(ヘイシン)は2度火を噴き、弾がそれぞれ張の腹と首に食い込んだ。台北の路上に鮮血迸る噴水となって横たわった彼はその後かろうじて命を繋いだが、どうして緑島を出たばかりの友人、「小四」王邦駒がそんな挙に出たのか、ついぞ理解する事は出来なかった。

そもそも、この日の王の行動を理解できる者は誰一人としていないだろう。張のバイクが彼を拾う十数分前、芳明館幫の新興ボス「蟾蜍坤」(チャンチュークヮン、ヒキガエルのクヮン)楊培坤(ヤン・パイクヮン)が華西街のゲームセンターで頭を吹き飛ばされて死んでいた。実は、張がカフェで聞いたのはまさにこの事件の事であった。彼が殺された原因らしい原因は、店の前にバイクで乗りつけた王の呼びかけに、今やっているゲームが終わるまで待つよう答えた事ぐらいである。ただ、のちに王はその理由を「復讐」と言葉少なに語った。そして彼はその足で東へ向かい、張を撃ったのである。

王はさらに1年後の1991年4月23日、自分の名前を使ってヘロインを台湾に密輸した麻薬の売人、鍾榮昌(チョン・ロンチャン)の後頭部と心臓を撃ち抜いて行方をくらませた。警察が捜査を開始した時には、彼はすでに劉建志(ラウ・キンチー)名義の写真だけを張り替えた身分証明書を駆使して国外へ華麗なる高跳びを遂げた後だった。その後はタイや香港を転々とし、薬物や銃器の違法取引で日銭を稼ぎながらほとぼりを冷まそうとしていたらしい。同年の6月25日、タイと台湾の両警察が王逮捕のための合同作戦を決行したが、失敗に終わった。彼はまたしてもすんでの所で出国し、警察の捜査を潜り抜けたのである。

(「週刊ポスト」)

作戦から1ヶ月ほど前、1人のシンガポール人が成田空港から日本へ入国していた。パスポートの名はレオン・バン・リー。黒髪で眼鏡の痩せた小柄な若者は、入国許可のスタンプを押されたパスポートを折り畳み、悠々とロビーを歩いていった。

マレーシアで作られた偽造パスポートを使い、ゲートをすり抜けたこの男が、台湾警察の血眼で追う芳明館幫最後の銃撃犯、王邦駒であった。一清専案の後、つまり1980年代の半ばごろから、日本は警察に追われた台湾マフィアの格好の潜伏先となっていた。竹聯幫、四海幫、大勢の角頭、そして十大槍撃要犯を含むごろつきが大挙して押し寄せ、ある者は大阪や新宿で日本のヤクザから盃を貰い配下となり、またその凶暴性を遺憾無く発揮して時にヤクザたちをも圧倒した。王の渡日した1990年代にはすでに警察の取り締まりの強化やバブルの崩壊で多くのマフィアが逮捕されたり日本を見限って帰国しており、もはやかつてほどの狂乱は繁華街にはなかったが、それでも彼は残された少ない仕事をこなし、どうにかこうにか食えてはいたようだ。歌舞伎町に潜伏していた王を知るという台湾人に、日本人ジャーナリスト吾妻 博勝がインタビューした記録が残っている。

仕事が終わったあと、よく台湾スナックへ飲みに行くんだけど、王邦駒とは何度か顔を合わせたね。最後に会ったのは、捕まる四、五日前で、ある店で台湾の女の子を口説いていたよ。 いつもジャンバーを着て、台湾の流氓(マフィア)七、八人と 飲み歩いていた。皆、偽造パスポートで来ている連中だよ。(中略)王邦胸が歌舞伎町に逃げて来ていることは、多くの台湾人が知っていた。でも、殺されるのが嫌だから、皆、黙っていたんだ。

(「SAPIO」)

1992年9月15日、警視庁第二自動車警ら隊野方分駐所所属の2台のパトカーが歌舞伎町を周回していた。時刻は午前10時を差そうかというところ。2丁目の人通りの少ない通りに差し掛かった時である。不審な人物を見つけ、パトカーは動きを止めた。昨今珍しくもない東南アジア系の男2人だ。しかし車内の鷹の目は、一瞬彼らが怯えるように赤色灯から顔を背けるのを見逃してはいなかった。

マニュアル通り行けば次は職質だ。ドアを開け、朝焼けの路上に降り立つ4人の警官たち。今日は何が見つかるだろうか。名義不明のケータイ、期限の切れたビザ、偽造のパスポートにクレジットカード。あるいは麻薬か、ナイフくらいは持っているかも知れない。しかし、警官を見つけた男の片割れが咄嗟に小脇のセカンドバックから引き抜いたのは、そのどれでもない、陽光を浴びて鈍く輝く、弾丸装填済みの米国製ベレッタ22口径であった。次の瞬間、垂直に放たれた最初の威嚇射撃が乾いた破裂音とともに空へ飛んでゆき、つづく後の2発が4人のうち巡査と巡査部長の、それぞれ胸と顔に全治2週間の傷を負わせた。隙をついて走り出した銃撃犯はまだ弾の残っているベレッタを握りしめたまま500m離れたマンションに逃げ込み、7階の知人女性の部屋へ隠れたが、しかし程なく見つかり、両手を上げて投降。留置所へと連行されていった。

名を王亦翊(ワン・イーユイ)というこの男は、翌日の新聞でマレーシア人と報道されたが、読者諸賢のご察しの通り、1年前に成田から入国した台湾国籍の王邦駒その人である。警察は前述の知人女性の部屋から、犯行に使われたベレッタとは別の拳銃も押収しており、取り調べでその出処を吐くように迫ったが、王は頑なに黙秘を貫くばかりであった。彼の日本語はカタコトだったが、留置所で1人の囚人と知り合い、兄弟の盃まで交わしている。この囚人がのちに出獄し、当時を回想した文章がインターネット上に残っていた。諸事情ありリンクなどを貼る事は控えるが、当時の状況を窺うことのできる貴重な資料だ。

王は出獄した暁には台湾で自分の仲間を紹介すると約束していたが、この文章を書いたYという人物は、それが叶わぬ約束である事を知っていた。刑事は彼を呼び、送還された後の王に待ち受ける運命を教えていた。王の逮捕から数年前、同じく新宿で逮捕された有名なあるマフィアも、刑事の語ったそれと同じ運命を辿っていた。1986年1月、賭けマージャンに絡んだいざこざで四谷署に連行された劉煥榮(リョウ・ホワンロン)は、罪状照会の結果5人を殺した竹聯幇の大幹部だという事がわかり、台湾へ送還された後、王の渡日する1年前の1991年、死刑判決を下されている。刑事は彼の殺した人数を2人と語ったようだが、勿論これは謝りだ。しかし、これまでの罪状を鑑みても、極刑の下される確率は限りなく高かった。

その後、Yは拘置所へ移される事が決まる。当日の朝、荷物をまとめ、様々な確認を済ませ、忙しい合間を縫って、Yは王に最後のさよならを言った。拘置所に行ったら手紙を書く、出たら会おう。楽しみにしている。「ジャーナ、ワン!」

王の顔に離別の悲しみが浮かんだ。

10.その後の芳明館幫

さて、章が変わって突然だが、読者諸賢は李小牧(り・こまき)という男性をご存知だろうか。中国湖南省に人民解放軍の息子として生を受け、1988年に渡日。新宿は歌舞伎町にて中国や台湾からの旅行客をガイドする「歌舞伎町案内人」として有名になった人物だ。2007年には歌舞伎町1番街に中華料理のレストランを開店。さらに2014年からは新宿区議に立候補し、落選するも現在まで立候補を続けている。

そんな彼が2024年3月7日、自身のYouTubeチャンネル「李小牧看日本-歌舞伎町案內人」に1本の動画を投稿した。タイトルは「從艋舺到歌舞伎町:台灣十大槍擊要犯的故事」(サブタイトルは省略)。直訳すると「モンガ(万華の旧称)から歌舞伎町へ: 台灣の十大槍擊要犯の話」。李がどこかホテルらしき場所で、かつて歌舞伎町を震撼させたある男にインタビューを試みた、21分の記録である。

その男は1965年、インタビュアーと同じ湖南省から渡ってきた国民党軍兵士の息子として生を受けた。父子家庭で、もともとは南機場(ナンジージャン)というかつての空港跡地を拠点とした不良の一員だったが、のちに万華の劇場跡地を根城にする「芳明館幫」に加わり、そこで自分と似た出自を持つ兄貴分の下についた。動乱の絶えない組織であった。下剋上のようにボスたちが殺し合いを続け、兄貴分も殺し屋として血に塗れた屍の山を一段一段と昇進していった。だが、さまざまな紆余曲折を経て、警察に追い詰められた兄貴分は自殺。男も投獄されたが、4年の刑期を終えて出獄後、かつての兄貴分と同じように、自分のボスを撃ち、不義理を働いた輩を撃ち、日本へ逃れてきて追っ手の警官を撃ったのである。

大勢の警官がやって来て、私は彼らを撃った。1人や2人でなく、大勢だ。取り囲まれていた。

2024年3月7日配信

そうにこやかに語る58歳の王邦駒の顔に、「小四」と呼ばれたかつての刺々しさはない。盃を交わしたYとの離別後、彼は台湾には送還されず、Yと同じように日本の拘置所へと送られていた。刑事が何をもって死刑になると判断していたのかは謎であるが、ともかく王は7年を拘置所で過ごし、生きて本国に帰国したのである。拘置所での生活は退屈で、はじめに入れられた独房ではあまりにもする事がなく(王曰く、読む本がない、話し相手がいない、テレビがない)発狂寸前にまでなり、雑居房へ移された後も、最後まで周囲とは馴染めなかった。

王の服役中、台湾ではバブルが崩壊し、さらに警察が一清専案に次ぐ黒社会への一斉手入れ、「治平専案」(チーピンチェンアン)を執行してマフィア組織は大きな打撃を受けた。この時、芳明館幫を治めていたのは新興ボスの「大頭」(ダートウ、デカ頭)邱文龍(クィウ・ウェンロン)であったが、瞬く間に検挙され、投獄されている。ここに1997年施行の公娼廃止が追い打ちをかけ、芳明館幫はほとんど回復不能なまでに衰退してゆくのである。

この組織が原因で命を落としたおそらく最後のボスは「目鏡賢」(ムーチンシャン、メガネの賢)柯錫賢(ケー・シーシャン)である。2004年4月20日、柯は午前1時ごろまで数杯の酒を5人の友人たちと酌み交わし、帰路に着いたあとで首を吊って自殺した。報道によれば、彼は酔っ払ってはいなかった。第一発見者は先の宴会にも臨席していた彼のガールフレンドだった。このガールフレンドは宴が終わると、バイクに跨り、いったん自宅へ戻った後で、柯の住居となっていた華西街の芳名館幫の事務所へと向かった。午前3時50分、まだあたりは暗く静まり返っている。

珍しく、入り口には鍵がかかっていた。ノックにも呼びかけにも反応がないので、彼女は勇を奮ってドアを蹴破り部屋の中へと飛び込んだ。そこには、箪笥の取手に扇風機のコードを巻き付けて輪っかにし、首を括った柯の無惨な死体があった。顔はどす黒く変色し、体は氷のように冷たく、その息の根はすでに止まって久しいようだった。ガールフレンドは隣の家に住む柯の弟を叩き起こし、冷たい体に人工呼吸を施して救急隊を待ったが何もかもが手遅れだった。遺書も遺さず逝った柯を前に、芳明館幫の血塗られた歴史もあってか、他殺の可能性を排除できなかった警察は彼を司法解剖にかけたが、もとより現場に争った形跡もなく、ほどなく自殺と認定されたようである。悪い時期に御鉢が回り、落日の芳明館幫を背負う事になった柯の生活は、このごろ苦しくなる一方だったという。彼の本妻は、以前に夫から心痛ついに極まり、死を考え始めている旨を告白されていたが、冗談と気にも留めていなかった。

・・・

約半世紀に渡り、台北を震撼させた芳明館幫は、'00年代以降、ほとんど活動を休止した。欲望、暴力、裏切りに彩られ、金満の時代に屍の山を築き上げた芳明館幫とは何だったのか。2000年に刑期を終え、台湾へ帰国した王邦駒は、ここでもさらに5年間の刑務所生活を経て、2005年に仮釈放で出所。しかし、2008年に飲酒運転で起訴されると、出廷を拒否して今度は7年間の逃亡生活に入る。中国に高跳びを試みるも失敗し、2015年、恋人と合成麻薬を服用しているところへ手入れが入り御用となった。

再び2024年に行われた王邦駒へのインタビューから引用する。

芳明館幫は実に組織化されています。構成員たちの腹は常に満たされていました。懐もね。(中略)当時、芳明館幫の私たちは台湾全国でもっとも裕福だったでしょう。

2024年3月7日配信

台湾の終戦。その混乱の真っ只中に産み落とされた芳明館幫を、時代の鬼子と紋切り型な結論に落とし込むのは簡単な事だ。空腹に目をギラつかせ、ただその日の食事にありつくために、芳明館の金文字看板をくぐった男たち。混乱の中で歪に揉まれた少年たちのジュブナイルは、食へ、欲へ、権力への飢餓感として表出してゆく。

芳明館幫とは戦後である。その飢餓、焦燥、高揚は、当然同じ混乱の中に身を曝していたほとんどの台湾国民の経験したものだ。或いは、芳明館幫とは戦後台湾そのものであった。目まぐるしい支配層の転換、欲望の時代の中で、ところ構わず噛み付く飢餓を抱えた野良犬のような若者たちは、芳明館幫のさし示した道を突き進んでいったのである。

裏切りに彩られた、血まみれの道を。

引用・参考文献

「黒金:台灣政治與經濟實況掲密」

陳國霖/商周出版/2004年「大陘、臺、港黒幫調査研究」

法務部調査局/1998年「竹联帮与台湾黑社会」

チン・チャンフェン(出力不能文字)

档案出版社/1988年「孤岛黑流:台湾黑帮大透视」

(中国秘密社会以书/蔡少卿主编)

彭邦富/江赤人民出版社/1999年「台湾黑道人物写真」

华艺出版社/1992年「台湾黑社会内幕」

王建民/新华出版社/2002年「台湾黑社会内幕」

陈龙城・张秀娟/中国华侨出版公司/1990年「黑夜裡的送行者:從艋舺大哥到禮儀師 冬瓜大哥談生也談死」

冬瓜 (郭東修) /三采文化/2011年「中国黒道帮会」下

易照峰/大衆文芸/2005年「自由時代」

074期/1985年7月24日

077期/1985年8月3日

082期/1985年8月21日

自由時代雑誌社「大人物」1985年8月号

大人物雑誌社「展望」第 181~189 号

展望雑誌社/1981年「中華雜誌」第 23 巻

中華雑誌社/1985年「華視新聞」1985年7月16日

「立法院公報」 第 80 巻(第 41~43 号)/立法院秘書處/1991年

最高法院92.06.12.九十二年度臺上字第3119號刑事判決

臺灣桃園地方法院91.05.31.九十年度重訴緝字第1號刑事判決

読売新聞/1992年9月16日号

朝日新聞/1992年9月16日号

「SAPIO」1992年12月号/小学館

「週刊文春」1993年5月27日/文藝春秋

「週刊ポスト」1994年6月24日/小学館

「中国「黒社会」の掟―チャイナマフィアー」

溝口敦/講談社/2006年「昭和の台湾(2)一近代化と植民地、消費文化と歓楽街の生成:近代日本のカフェ文化(4)」(関西学院大学社会学部紀要138)/山路勝彦/2022年

「七娘媽生 」

黄氏鳳姿/1940年/東都書籍台北支店「台湾文学集」

西川満/1942年/大阪屋号書店「台湾芸術新報」/台湾芸術新報社

1939年1月号

1940年1月号

1940年6月号「珍珠呆」槍殺大哥 梁國愷聲名大噪

TVBS新聞網/2003年11月26日「艋舺影評佳 昔日角頭慨嘆」

小老婆汽機車資訊網 /2010年2月12日巧!當年的頭號槍擊要犯 撞臉阮經天

自由時報/2015/08/25YouTube

【歷史上的今天】1985.07.16_槍擊要犯粱國愷與警激戰後自殺三同夥落網

華視新聞 CH52/2016年7月12日

烏茲衝鋒槍掃射警察 瘋狂殺手"珍珠呆"氬自盡!王瑞德丁學偉 20151222-2關鍵時刻/關鍵時刻/2015年12月23日

從艋舺到歌舞伎町:台灣十大槍擊要犯的故事丨阮經天的原型|周處除三害|㤚聯幫、四海幫、芳明館|台灣人的歌舞伎町|歌舞伎町黑社會|台灣幫派|台灣黑幫-歌大同郷會-003/李小牧看日本-歌舞伎町案內人/2024年3月7日Wikipedia

Wikimedia

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?