「3月になると道路工事が増える」のは何故?

仕事中ヒマなんで"X"を見ていたらこんなポストがありまして。

自民党の元官房長官が機密費を選挙に使ってきたと証言が出る中で、このグラフも衝撃です。3月に大量に消える機密費。 pic.twitter.com/rLpC0G5n5S

— かばさわ洋平 (@ykabasawa) May 13, 2024

いや、この共産党議員のポストそのものは、縦軸が0から始まってないふざけたグラフなんでどうでもいいんですけども。

問題はこのポストに対して、

「3月になると道路工事が増えるの知らんのか?」

「予算を使い切るために年度末に無駄な工事やるのと同じでしょ?」

みたいなコメントが結構ついてたことです。

…ちょっとね、悲しくなりましたよ。

いまだにこういう認識の人が多いんだ、と。

でもよく考えると、建設業界で働いている僕は公共工事の発注事情やお役所の予算がどう使われるのか多少は理解していますが、建設業に縁がない方々には未知の世界でしょう。

公共事業について誤解があるのも仕方のないことかもしれません。

ですので、僕の知っていることをつらつらと書いていこうかなと思います。

といっても、僕は舗装と下水道、上水道くらいしかやってないのでそういった視点での話しかできません(ダムとか橋梁とか海洋土木とかは完全に専門外です)ので、そのへんはご容赦いただきたい。

前置きが長くなりましたが本題に入ります。

今回のテーマ:

<3月になると道路工事が増えるのは何故?>

最初に言っておきます。

「役所は予算を使い切らないといけないから、2月や3月に慌てて工事を発注する。だから年度末は道路工事が多いんだ!」

これは、完全にデタラメです。

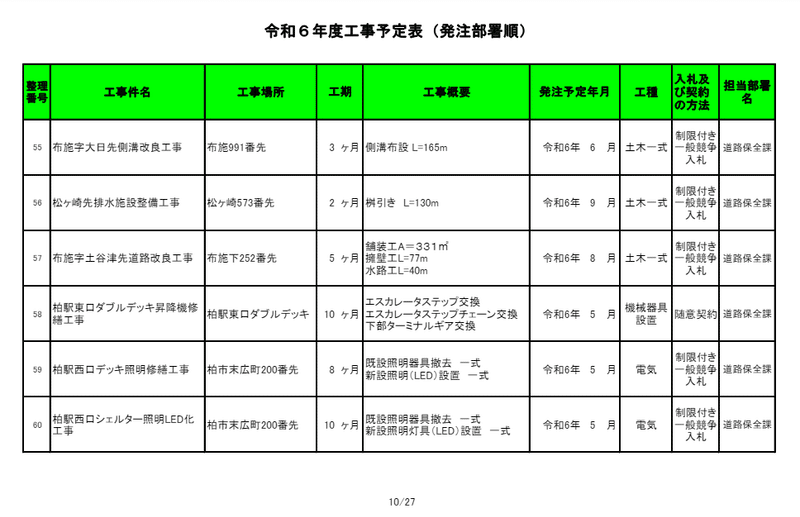

なぜなら、公共事業というのは1年間の発注予定がおおよそ決まっていて、自治体のホームページ等で公表されているからです。

これらの工事にお金がいくら必要なのかは役所のほうでもだいたい計算しているわけで、要するに役所の予算というのはちゃんと計画的に使われていますよ、という話です。

そもそも公共事業というのは、規模の小さい工事であっても設計に数ヶ月、入札に1ヶ月、契約してから工事開始まで1ヶ月…くらいの時間感覚で進むので、予算が余ったから3月に慌てて工事を発注!なんてことは現実的にありえません。

じゃあ3月に道路工事が多いのは気のせいか?というと、いやいや気のせいではないのです。実際に3月は道路工事が多い。

道路工事専門の業者も「2~3月は繁忙期」と言っています。

なぜなのか?

これは役所の「予算は単年度が原則」という考え方のせいです。

もう少しわかりやすく言い換えると、「お役所の発注する工事は、できるだけ翌年度に持ち越さないようにしている」のです。

ここで先ほどの発注予定をもう一度見てみましょう。

「工期」が8ヶ月とか10ヶ月とかの比較的長いものは5月に発注する予定になっていますね。

これを9月や10月に発注してしまうと、年度内に終わりません。翌年度に持ち越しになってしまいます。

そうならないよう、工期の長い工事は5月に発注して3月までに終わらせる計画にしているわけです。

こういった計画的な発注の結果、2~3月頃には多くの工事が完成間近の段階となります。

細かい話は割愛しますが、公共の工事で道路を掘ったり地面の下に何かを埋めたりした場合、ガタガタになった道路を放置するわけにはいきません。

そのため工事の最終段階にほぼ必ず「アスファルトを敷いて、平坦で綺麗な道路を作る」という工程が発生します。

これがつまり、皆さんが3月頃に見かける「なんか最近、あちこちで道路工事してるなあ…」の正体というわけです。

納得していただけたでしょうか。

今回の話はここまで!次回の記事では、

<工事で同じところを何度も掘り返しているのは何故?>

というテーマについて書いてみようかな、と思っています。

そりでは~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?