祝MUNCH発売! 訳者より作品紹介

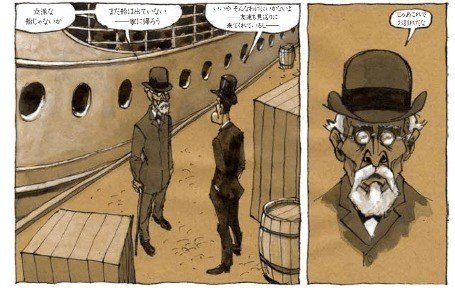

本作は2013年、ステフン・クヴェーネランというベテラン漫画家によりノルウェーで出版された、漫画”Munch”の邦訳です。

邦訳が出版される2018年8月の丁度すぐ後の10月27日~2019年1月20日まで、東京都美術館で『ムンク展―共鳴する魂の叫び』が開催されるそうです。

今回のムンク展では、ムンク美術館が所蔵する油彩・テンペラ画の『叫び』が日本にはじめてやって来ると話題になっています。

『MUNCH』の中で、作者は漫画家仲間のラース・フィスケと『叫び』の舞台と言われているエーケベルグの丘を訪ねていて、そちらの写真やイラストも必見です。

また222~225ページにも、ムンクが『叫び』を制作する場面が出てきます。しかし残念ながら、これは今回のムンク展で来日する『叫び』ではなく、1893年に厚紙にテンペラ・クレヨンで描かれ、オスロ国立美術館収蔵されている方の『叫び』です。本作にも描かれているように、現存する『叫び』には主要作と言われているこれら2作の他に、クレヨン・バージョン、パステル・バージョン、リトグラフ・バージョンがあるようです。

私がこの漫画の存在を知ったのは、2014年、ノルウェー文学普及財団Norla主催で開かれたノルウェー翻訳者会議に参加したのがきっかけでした。その会議でグラフィック・ノベルのセミナーも開かれ、そこで知り合った漫画家さんから、これまで読んだノルウェーの漫画で一番素晴らしいと思う作品として、本作をご紹介いただいたのです。会議への参加者として私をNorlaにご推薦くださったノルウェー大使館様に感謝いたします。

本作は一年で最も美しい賞やオスロ市芸術家賞などを受賞しています。中でもノルウェーで最も権威ある文学賞、ブラーゲ賞のノンフィクション作品賞を漫画作品ではじめて受賞したことで、世間をあっと驚かせました。またポンダス賞というノルウェーで最も大きな漫画賞や文化省児童書賞(漫画部門)も受賞しています。

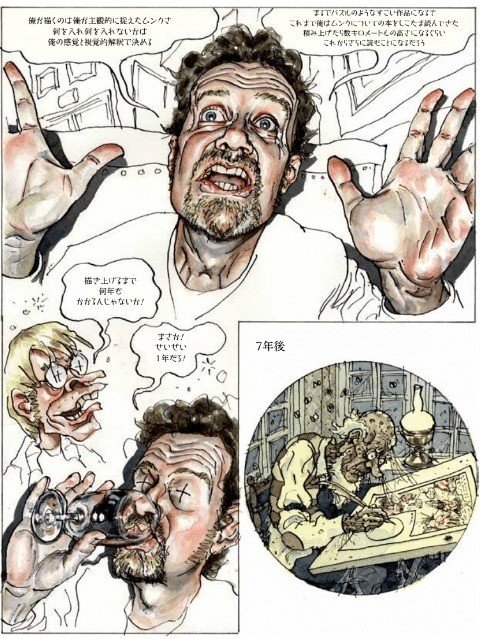

元々ムンクのファンで、「積み上げたら数キロメートルの高さになるぐらい」膨大な本や資料を読み込んできた作者のステフン・クヴェーネランは、今回の『MUNCH』の制作に8年もの歳月を費やしました。

ムンクの伝記は本国ノルウェーだけでなく、世界各国で数えきれない程たくさん出されています。それらのほとんどが美術評論家により書かれたものだったために、ムンクは天才として祭り上げられ過ぎてきたようです。ところが本作は優れた画家でもある漫画家が描いたために、斬新な作品に仕上がった、本作の作者のように、ユーモアを交え、ムンクの人間臭さやユーモラスな面を時に皮肉をもこめて描く勇気あるの伝記作家、美術評論家はいない、とノルウェーの美術の専門家から絶賛されています。

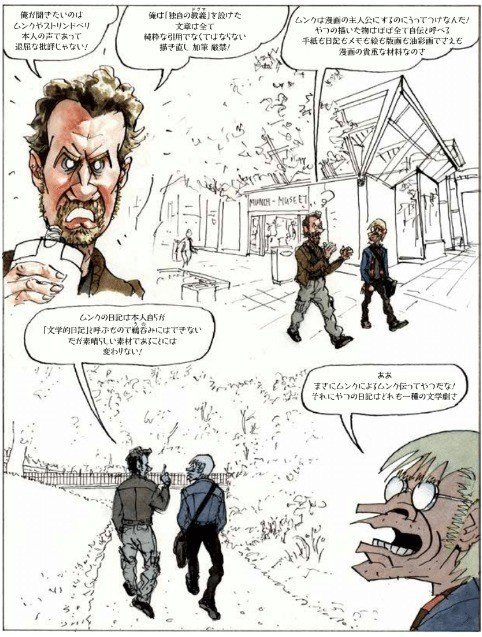

本作の冒頭で過去に出版されたムンクの伝記について作者はこんな風に言っています。「ちまたにあふれるムンクの伝記はやつを美化しその頭の中を現在進行形で勝手に語る駄作ばかりだ。やつに会ったこともないオタクどもが100年前のことを知ったかぶりやがって」そして作者は今回の作品をこんな方針で描きました。「純粋な引用のコラージュにする!」「俺が聞きたいのはムンクやストリンドベリ本人の声であって退屈な批評じゃない!」

日本ではムンクの『叫び』はグッズ化などもされ、よく知られていますが、画家の人柄や人生は不思議なぐらい知られていません。今回の作品が、ムンクの人生やその人物像を日本の皆さんが知る一助になれば嬉しいです。

作中で、ムンクの人となりはこんな風に表現されています。「日常的に付き合う上ではムンクほど誰に対しても分け隔てなく接する男は世界中どこを探してもいないだろう。ユーモアのセンスに長け 冗談もよく言い すがすがしいほど少年ぽかった そうだ 子どもっぽくすらあったんだ」

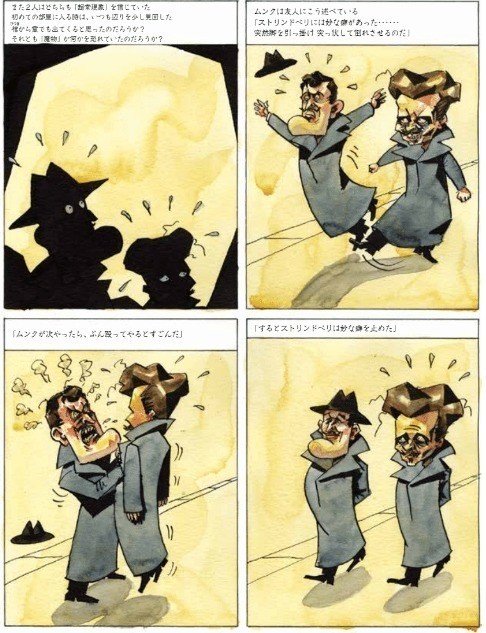

本作ではお隣スウェーデンの劇作家、ストリンドベリとムンクの交流に多くのページ数が割かれていて、そこからムンクの人となりを知ることができます。例えば、こんな文章が出てきます。「いかにもノルウェー人というざっくばらんなムンクとスウェーデン人らしい品位と威厳のある物腰のストリンドベリは水と油のようだった。しかし2人は実に馬が合いベルリンで出会ってすぐに、 ひとかたならぬ思想の交流がなされていた」「ストリンドベリとムンクが友情で結ばれていたのは文学や心理学などに2人とも関心があっただけでなく絵画芸術の趣味も合っていたためだった。ストリンドベリにとって絵を描くことは単なる趣味ではなかった」

しかし1896年、幼い頃母親を亡くして以来、母親に代わってムンクを愛した叔母に宛てた手紙の中でムンクはこう書いています。「ストリンドベリはスウェーデンに帰ってしまったよ。精神病の治療を受けるのだろう。彼は奇妙なことをあれこれ言い出したんだ。金貨を作ったとか、地球は本当は平らで、星は天空に開いた穴だとかそんなことを」ストリンドベリとの交流が途絶えたことは、ムンクの人生最大の悲しみのひとつだったようです。

ムンクは絵画だけでなく、自らの芸術性を物語る膨大な手記を遺しました。このことについて、本作ではこんな風に書かれています。「ムンクは漫画の主人公にするのにうってつけなんだ! やつの描いたものはほぼ全て自伝と呼べる。手紙も日記もメモも絵も版画も油彩画でさえも、漫画の貴重な材料なのさ」「ムンクの日記は本人自らが『文学的日記』と呼ぶもので事実かどうかは怪しい。だが素晴らしい素材であることには変わりない!」「やつ(ムンク)の日記はどれも一種の文学劇さ」

今回の作品を訳していて、私はムンクが手記や日記の書き出して自分のことを「私」と呼んでいたはずが、途中で「彼」と自分のことを呼び出す箇所があることに気づきました。読みにくいので、どうしようか迷ったのですが、作者の「文章は全て純粋な引用でなくてはならない描き直し 加筆 厳禁!」という言葉を尊重し、そのまま訳しました。

どうしてこんなことが起こってしまったのか? 作者によるこんな言葉が考えるヒントとなりそうです。「ロバート・クラム(1943年生まれの漫画家でアメリカン・コミックの草分け)の100年近く前880年代にムンクはすでにいわゆる自伝漫画のようなものを描いていた」「ムンクは早くから絵と文章を融合させる計画を立てていた。やつの絵日記には文章を副次的に彩るイラストが加えられていた。文学刊行物を手がける前段階として描かれたものと考えられる」つまりムンクが、手記や日記を単なる備忘録としてつけていたのではなく、自伝として描いていて、またそれを元に絵画を描こうとも考えていました。日記気分で書きだした文章にのめり込んでいき、次第にそこから芸術のイメージを膨らましていったために、人称が途中で切り替わってしまったのではないか、と私なりに推測しました。皆さんはどう思いますか?

本伝記は、1892年29歳の時、ベルリン芸術家協会の招致でベルリンでムンクの個展が開かれるところからはじまります。その後ベルリンに留まったムンクがアウグスト・ストリンドベリをはじめとするボヘミアン達と交流する様を描いた後、44ページで1885年21歳の過去に遡り、ノルウェーにいた頃、ムンクが人妻のミリー・タウロヴと情事を重ねた時のことも描きます。

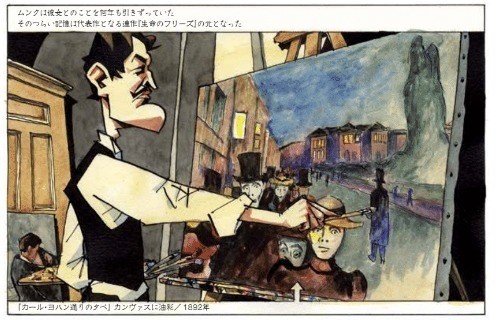

その先の68ページで7年後の1892年、『カール・ヨハン通りの夕暮れ』の、75ページからは1895年『吸血鬼』の制作秘話が描かれています。

また84ページからはベルリン時代のムンクのボヘミアン達との交流に話を戻し、ダーグニィ・ユールとムンクやストリンドベリをはじめとする男達の愛憎も描きます。

後半も、テーマ(家族の死、母が亡くなった後、母親のようにムンクをかわいがってくれた叔母との手紙のやりとりや、無政府主義者のイェーゲルにムンクが傾倒していったことで、父との間に摩擦が生じたことやそれでも確かにあった親子愛など)を追う形で、時系列によらないムンクの人生、人々との交流が描かれています。

このように非常にトリッキーで枠にはまらない自由な形式ゆえ、作者は独創的かつ自由にムンクの人生を描くことができたのではないでしょうか。

この本の中ではムンクがハンス・イェーゲルに傾倒していった1884年(ムンク21歳)から1892年からのベルリン時代という短い期間に主に焦点が当てられているものの、時制が行ったり来たりするので、ムンクの人生や当時のノルウェーやドイツなどの社会、文化になじみがない人は、頭がこんがりがねないので、日本での出版に際して、年表や人物表も加えられました。ぜひお役立てください。

このように本作には909年46歳の時、祖国ノルウェーに帰国してからのことは特に余り出てこないので、関心がある方は、『ムンク伝』(スー・プリドー・著、木下哲夫・訳、みすず書房)を読むよう強くお薦めします。

本作で重きが置かれているテーマのひとつに、ムンクと女性達との愛欲があります。ムンクはもて男だったようで、本作にはこんな記述が見られました。「彼のおとなしさや物静かさは女性をひきつけた。絶世の美女がこぞって彼を追いかけたのだ。しかしムンクは決して結婚しようとしなかった。深みにはまりそうになるとすかさず身を引いた。単に面倒だったのだ」

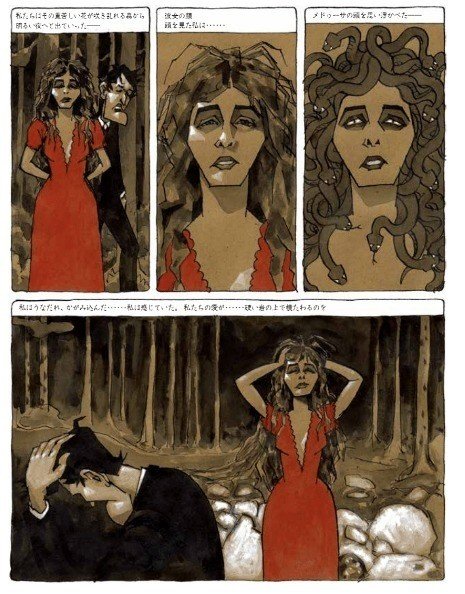

しかしムンクも追いかけられるばかりではありません。特に私が訳して心に残ったのは、44~63ページまで、21歳の時、恋に落ちた人妻、ミリー・タウロヴへの思いを綴ったムンクの手記です。誰かに読まれることを意識していたのでしょうか。その文章はまるで文学です。例えばこんな文章でした。「私のファースト・キスを奪ったのも私から人生のかぐわしさを奪い取ったのも彼女だったからなのだろうか――彼女がうそをつき――あざむき、ある日、突然私の目から尺度というものを奪った。 メドゥーサの頭が見えた――そうして人生は大きな恐怖と化した――」

ムンクはミリーとのことを何年も引きずり、そのつらい記憶は代表作となる連作『生命のフリーズ』の元となったそうです。

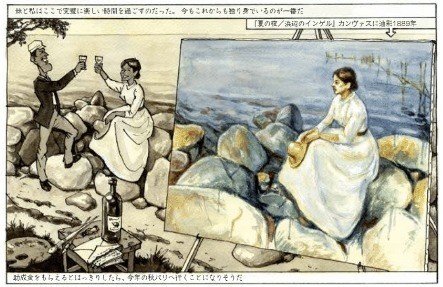

文学的な文章も魅力的ですが、『灰』『夏の夜、声』『月明かり、浜辺の接吻』などの絵画をモチーフにしたイラストももちろん大変観応えがあります。

ムンクもストリンドベリも、黒仔豚亭でミューズのような存在だったダグニー・ユールのように自由で奔放な女性が好みのようですが、1863年(日本でいうと幕末)生まれの男性にしては、女性観がかなり進んでいるように、日本育ちの私には思えます。本作の後半に、女性の家庭からの解放を描いた『人形の家』が代表作のノルウェーの劇作家、詩人、イプセンがムンクの個展に訪れ、こんな言葉をムンクに贈ったと書かれています。「悪いことは言わない――君は私と同じ運命をたどるだろう―――覚えておきなさい敵が多ければ多いほど多くの友人に恵まれるものさ」

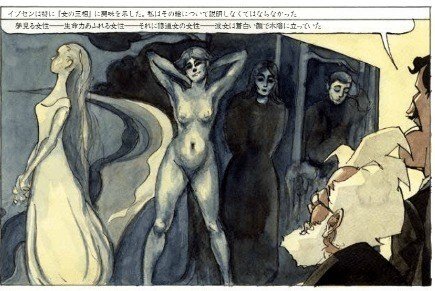

イプセンはこの個展で特に『女の三相』 に興味を示したそうです。ジェンダー、女性観に興味のある方は、ぜひムンク達の前衛的な女性観を読み取れる本作と併せて『人形の家』もぜひ読んで、当時から前衛的だった男女平等先進国ノルウェーの女性観に触れてみてください。

ムンクの伝記ではほぼ必ず家族の死が語られますが、本作も例外ではありません。ムンクの母親はムンクを含め5人の子どもを産みましたが、40歳という若さで亡くなってしまいました。家族の死を描く章がはじまる前の131ページで作者はこう言っています。「次の章を描くのは古傷のをえぐるような苦しみだった。ムンク一族はばたばたと亡くなっていった。俺の家族みたいにね。遺されたのは俺だけだからやつにちょっとぐらいシンパシーを覚えても無理はないだろ。描きながら時折描いているのがムンクの伝記でなく俺の伝記であるかのような錯覚に陥ったよ」作者は若くして兄を亡くし、また他の家族も亡くした悲しい経験をしているようです。だからこそ、ムンクの死への恐怖、家族へ思いをここまで敏感に感じ取り、漫画の中で見事に表現できたのでしょう。

この作品の中で少し日本人にはとらえにくく、しかし奥深いテーマのひとつに宗教と信条がありました。ムンクは聖職者や歴史家などを輩出した由緒ある家系に生まれ、軍医だった父も敬虔なクリスチャンで、息子のムンクにも敬虔さを求めました。ところが1880年代のリアリズム絵画運動の中心人物であったノルウェーの画家、小説家のクリスチアン・クローグに傾倒し、ボヘミアンの集まりにムンクが参加するようになったことや、自由恋愛と貨幣制度の廃止により社会を無政府主義に変えようとしたヘーゲル派の社会哲学者ハンス・イェーゲルにもムンクが影響を受け、半裸の女性の油彩画を描いたりし出したことは、父親のクリスティアン・ムンクにとって快いことではありませんでした。ある晩、不信心な者がいつまで地獄で拷問を受け続けねばならないのかについて親子で口論になりました。ムンクが神から二千年以上も拷問を受けるほどの罪を犯す者などいないという考えだった一方、 父は千年の千倍苦しみを味わうだろう、 と言ったのです。ムンクは譲らずついには扉を激しく閉め町をさまよい歩きます。

一方イェーゲルは、死んだ後は無だと言いました。ムンクは父親からの教えとイェーゲルの思想の間で揺れ動き、こんな手記を遺しています。「死んだ後は無だとイェーゲルは言うがそれはおかしなことだ。ありもしないものをあると言うのと同じようなものじゃないか。 何も分かりはしないのに。しかし死の淵に立たされた人が常に恐怖にさいなまれるのもまたおかしなことだ。まるで何かが追いかけてくると――誰しもが葛藤する神の問題に本能的に気が付いているかのように。聖書の教えがこれほどまでに長く自分につきまとうとは何とも恐ろしい。彼(ムンク)は生きる唯一の最もむごたらしい理由を知っていた。だがボヘミアンたちは――カフェであれほどまでに夢中になり――熱心に議論する――彼らは信じないのだろう。死ねるなら死んでみろとあなたたちは言うに違いない。彼らは何て幸運なんだろう――聖書のあれこれを教えてこない現代的な両親に恵まれて。ああ、 美しい夢だ――死後の喜びと人生についての夢――彼らは死の後は無であることを目の当たりにした時、 大きな失望が訪れるのを知らないのだ。聖書をもう信じていない私の血をまだその教えが流れている」

ハンス・イェーゲルはムンクにとって信じがたいほど大切な存在で、彼の絵の大半はイェーゲルなしには成立しえなかったと本作には描かれています。しかし一方でムンクは父親のことも愛していました。1889年に父親が亡くなった時のことをムンクはこう書いています。「あのイェーゲルは――あの男は激しい男だった――あの男、 何て言ったと思う? 父親を殺せ。私の父はね――心ある人だったんだ 私にはイェーゲルが理解できなかった 私は彼のことを愛すことも――同時に嫌うこともできた。最悪だったろう――父から見たらイェーゲルと私が交流していたことは。今思えば――なぜ父を抱きしめなかったのだろう――年を重ね柔和になったその顔をなぜ長いこと見つめなかったのだろう」

聖書をもう信じていない私の血をまだその教えが流れていると語っていたムンク。しかしノルウェーの画家でムンクの従兄弟で支援者で友だったルドヴィグ・オーリング・ラーヴェンスバルクは、芸術にその人生を捧げたムンクにとっての信条は、宗教ではなく、芸術だったと述べています。実際はどうだったのでしょう? この本はムンクの手記だけでなく、ムンクの身の回りの人や伝記作家など様々な視点から描かれたムンクについての文章の引用で成ります。そのため読者は異なる視点、論説に触れ、それらを重ね合わせ、また選びとり、自らの思想を自由に形作ることができます。私達皆が、私達それぞれのムンク像を頭の中で描き、自分だけの『ムンク伝』を想い描くことができるのです。『ムンク展―共鳴する魂の叫び』を開く東京都美術館も、一般市民の参加を促す催しや活動を積極的に行っている美術館で、今回の展覧会も楽しみです。

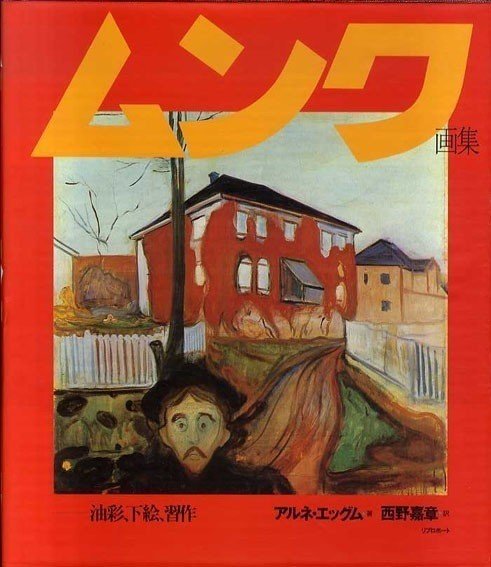

本作は、ノルウェーの美術史家でムンク美術館の元館長であるアルネ・エッグムによる『エドヴァルド・ムンク――生のフリーズ 油彩画からグラフィック作品まで』などを参考に、美術史も少し組み込まれています。アルネ・エッグムは別の作品、『ムンク画集―油彩、下絵、習作 』が1991年に西野嘉章さんの訳でリブロポートから出版されています。こちらの作品も素晴らしい作品なので、ぜひ図書館などで見つけて読んでみてください。

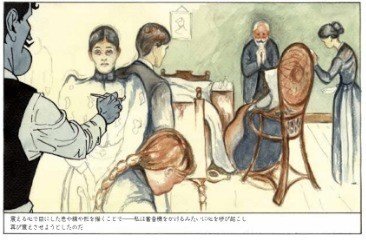

今回の作品はムンクの芸術観も描かれていて、美術ファンにとっても読み応えがあるでしょう。例えば、ムンクの師、クリスチアン・クローグはムンクについてこう語ります。「写実主義などくそ食らえという考えは生涯変わらなかった。見たものをそのまま描いてはならない。それを見てどう感じたかを描くんだ、とムンクは言った。ムンクが想像しようとした唯一のものは魂でとらえた印象でありたまたまそこにあった、あるがままの自然の絵ではなかった。例えば雲は心が乱れている時には血のように見える。雲をありのままに描いても意味がない。ならばそのまま血の雲を描くべきだ」(15ページ)「震える心で目にした色や線や形を描くことで――私は蓄音機をかけるみたいに震える心を呼び起こし再び震えさせようとしたのだ。私は何も加えずに記憶通りに描いた――これらの絵が簡素で――空虚なのはそのためだ――」(200ページ)

また73ページ『その翌日』、75~79ページ『吸血鬼』をはじめ、それぞれの絵画の制作秘話を知れるのも愉しいです。『愛欲する女/マドンナ』『カール・ヨハン通りの夕暮れ』などの作品の背景をムンク自身の言葉から知ることができるのは贅沢な体験に思えます。これまで日本に紹介されているムンクの伝記や画集は英語やドイツ語からの翻訳が多かったようですが、本作はノルウェー語原語から翻訳しました。本書はノルウェー文学普及財団NORLAからの助成金を受けるという名誉にも預かりました。

私は美術の専門家ではありませんが、個人的にムンクの絵には大変思い入れがあります。小学生の頃連れて行ってもらった美術館で父から「描いた人が有名かどうかは関係なく、素直に好きだと思った絵が、お前にとって一番の絵なんだよ」と言われ、絵を見て回っていた時に、ムンクの絵が視界に飛び込んできて、しばらくそこから動けなかったのです。4年前、オスロのムンク美術館とオスロ国立美術館でたくさんのムンクの絵をこの目で観られた時の感動が忘れられません(*ノルウェーの美術館は写真を撮って良いところが多い)。

今、大好きなムンクの作品を日本に紹介できることを、とても嬉しく思っています。翻訳者会議から戻ってきて、この本を訳したいと情熱を燃やしていた私の思いを受け止め、推薦状を書いてくださるなどお力を貸してくださったノルウェー大使館様、この本の素晴らしさに気づいてくださった誠文堂新光社様、編集をしてくださった同社の渡会拓哉様、ZUBONの穴水菜水様をはじめとする関係者の皆さんにもこの場を借りてお礼申し上げます。