モノラル初期盤の凄味

昔は『なんでstereoが当たり前なのにmono盤が別にあるのだろう?しかもこっちの方が高いし・・・』なんて考えていた。

そこそこレコードも溜まってきて少しは ”物の道理” が判ったつもりでもこの ”疑問” は引っかかったまま。

・・・・要するに、オリジナル盤とか初期盤のスゴさを知らなかったのである。

では何処で目覚めたか(笑)?

それはジャズ喫茶などではなくて、友人のちっぽけなオーディオルームだった。

”大音量は七難隠す” ではないが、大きなホーンシステムを大音量で鳴らすとショボい筈の国内盤もそこそこ聴かせてしまうからオリジナル盤の有難みもそんなには判らない。

ところが

ある日の友人宅、六畳一間だから大きな音を出すわけにもいかず、

アルテックのパンケーキを密閉箱に入れただけのを一発(モノラル)、Luxの球アンプでひっそり鳴らすだけ・・・・。

しかし彼はオーディオにお金をかけないぶん、ソフト(LP)につぎ込んで いた。

つまりほとんどがオリジナル、そうでなくとも2ndプレスまでのいわゆる ”初期盤” ばかりを聴いていた。

小体でも素性の良いフルレンジ、こいつを眼前で(超ニアフィールド?)で聴くと初期盤特有の ”生々しさ”

具体的にはホーン奏者が息を吸って一気に吐き出す直前の緊張した気配、とかベースソロの途中での荒々しい息継ぎ、とかいずれも演奏に表われる一種の ”タメ” のようなものとでも言えようか・・・・。

こんなのを立て続けに聴かされた日にはハマらない方がどうかしてる。

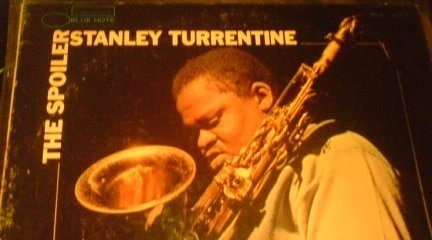

そして今日ここで挙げたようなレコード・・・・

これらはレーベルこそ違え、すべて ”名匠” Rudy Van Gelder氏によるもので、初期モノラル盤では特に(ジャズ限定だが)このRVG録音がその威力を発揮する。

極端なオンマイクによりシンバルや管楽器が前面に躍り出て、さらに恣意的とすら言える残響処理によりスピーカー1本でも十分な奥行きまで出る。(一方で、こんなバランスは現実には有り得ないという批判も十分承知しているが)

・・・・僕はこの友人宅での ”体験” 以来コツコツとながらモノラル初期盤を意識的に集めるようになり、ある程度の枚数になったら ”専用の” モノラルシステムで聴きたい、と思うに至った。

例によっての ”ビンボーオーディオ” ・・・・・ケーブルなんかには大枚はたけないが

しかし

最低限ちゃんとモノラルカートリッジで音を拾ってやり

出来る限りの 高ゲイン でプリアンプに信号を送りこむ。

僕はフォノイコの後プリアンプの間にもう一段ライナンプをかませて(プリ~プリアンプって言うんですか?)クリップ寸前までゲインを上げているが、こうすることで最終的にメインアンプでそんなにヴォリューム出せなくともそこそこ ”熱い・太い” 再生音にはなっている、と自分勝手に思い込んでいる。

今日も今日とてモノラル盤びたり・・・・・楽しくないわけがない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サポート本当にありがとうございます、これを無駄にせぬよう今後とも書いてゆく所存です‼️