DCモーターの予備知識 ~素性と方向性を把握する~

ミニ四駆を始めると、早い段階で耳にするのは「モーター慣らし」。

パワーソースの管理って意味で、モーターに関心を払うのは大事な事だ。

しかし、詳しい事が分からず、結果的にただぶん回して(ケミカル等使う場合もあるだろうが)回転数が上がった下がっただけで一喜一憂になってしまうのがほとんどだと思う。

モーターは、ミニ四駆のレギュレーション上分解不可のため、中の状況について使用中は見れず、長年の知識と勘で判断となる部分が多い上に、慣らす手法もどれが正しいかなんて自分で確立出来てる一部の人以外は分からないのがほとんどだろう。

安直に聞いて教えて貰えたとしても、結果伴わずやり方を戻したってパターンもよく聞く。

なので今回は、慣らす以前に知ってた方が良いと思われる、モーターの知識に係る話を触れていきたいと思います。

ミニ四駆で使われるDCモーター(130モーター)の構造は、左右の2つの磁石の間、磁界の中にコイルが置かれ、流れる電流によりコイルが片方の磁極に反発し、同時に反対側が別の磁極に引かれる、といった作用で回転します。回転の途中でコイルに流す電流を逆にして回転が続くようにします。モーターの中に「整流子」と呼ばれる部分があり、ここに「ブラシ」が当たって給電するのですが、整流子上でブラシがあたる箇所は、回転により移動します。ブラシがあたる場所を変えることで、電流の向きが変わるのです。整流子とブラシは、DCモーター(ブラシ付きモーター)の回転のために欠かせない機構です。※ルネサスHPより一部抜粋

通電時、整流子が真円の中心からブレ無く、ブラシが左右均一で線対称の位置にあった時、ミニ四駆でいう正転も後転も、電流値が同じであれば、本来は同一回転数とトルクを示します。

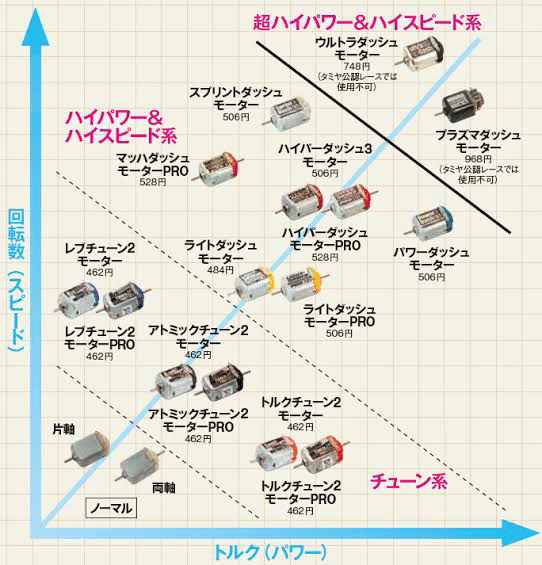

以前の記事で、モーターの「トルク」「回転数」「電流値」の特性をシチズンマイクロシステム株式会社のホームページを参照して説明しました。

簡単に言えば、同じ電流値の時、起動時から回転数とトルクは反比例していきます。

上の画像の構造を見ていただきたいのですが、回転子のスピードが遅いうちは、ほぼ180度のあいだ回転する力を発生することができますが、回転子のスピードが速くなると、コイルに電流が流れてから力が発生するまでの間に、回転子のほうが惰性で先に進んでしまうことになるので、力を発生できる時間が短くなってしまいます。

つまり、同じ磁力で同じコイルの状態の時、モーターの整流子とブラシの形状や位置関係でそのモーターの回転数とトルクは決まるとも言えます。

コイルは、エナメル銅線をコイル状に巻き、磁力を合成させて大きな磁界の束(磁束)とし、N極とS極を発生させており、この線の太さ、巻き方や巻数等により磁束の強さを変化させることで、大まかには各モーターの差別化をしています(ブラシ等や磁力による違いもある)。

皆がよく聞く”モーターガチャ”の話は、許容範囲内とはいえバラつきのある個体の中から、上記の部分が良くも悪くもレースに適した物を探す作業です。

とはいえ、そんな個体は”ワン・オブ・サウザント”な訳で、滅多に出会えるものではありませんし、そんな大量なガチャは普通の人には金銭的に無理です。

「何時のロットの物が良い」って話も、ここに繋がります。

普通に考えれば、手持ちの中でいかに性能を伸ばせるかになるのが分かると思います。

先に書いたように、ブラシや整流子周りの精度が高いものは正転も後転も、本来は同一回転数とトルクになるはずですが、実際に買って計測すると、大概はどちらかに少なからず偏りますし、回るものと回らないものがあります。

明らかに通常扱うものより回転数が低いものの中には、軸ブレの他、コイルの状態が悪い(酷いものは、バラすと巻き方が適当だったり、巻線が遊んでるものさえあるw)事も多く、こればかりはモーター分解不可のミニ四駆においては解決出来ないので、ある程度諦めるしかありません。

しかし、ある程度回るが正転と後転の回転数にバラつきがある場合、ブラシ周りの状態に左右されてる事があります。

これを解決する方法にモーターの調整として「ブラシの慣らし」と「進角調整」の2つが一般的には知られています。

ミニ四駆のモーターでは本来進角調整の機能はありません。

モーター分解不可なのに知る必要あるのか?

知っておくことでモーターの素性が判断しやすくなります。

進角調整は大きく分けて2つの方法がありますが、故意に行うのはフラット等でレギュ違反とされてるので、ここでは参考知識として説明します。

回転数が前後でバラつきがある理由は、”ブラシが左右均一かつ線対称の位置に無い”とも言えます。先に書いたように製品上許容範囲内の個体差なのですが、これを適正位置または片一方に特化させることでモーターのポテンシャル内でトルクまたは回転数に変化をもたらせます。コレが進角調整です。

進角調整は、ラジコンのモーター等では良く聞くかと思います。ブラシが整流子に当たり始めるのを早くしてやる事で、これを”進角をつける”と言いますが、それによりコイルへ電流が流れて力が発生したころに永久磁石の部分にさしかかるように出来るようになり、高速回転時に、長いあいだ回転力を発生することができるようにもなります。逆にすれば回転数抑えてトルクを上げることも出来るようになる訳です。

上記2つの方法とは、130モーターの場合、それを実現する為に

① 整流子のあるコミュテーター自体をズラす。

② モーター端子(ブラシ)の長さを調整する。

が大別するとあります。

①はモーターをバラすと分かりますが、モーターピンにはコイル部と整流子が付いてるプラスチックのコミュテーター部があります。このコミュテーター部を、分解せずに現状から動かす(回す)事で行います。

やり方は敢えて触れませんが、そこそこ調べれば意味が分かると思います。

②はそのとおり、端子とブラシは一体なので、その長さを調整する方法です。

これは調べればすぐに出てきます。ただし、やり直しは効きません。

これらの方法により、ブラシと整流子の位置関係が適正なら、最初より導通が良くなる分高回転に、かつ概ね前後どちらにも同程度の回転数で回るようになります。

また、片一方に特化させたなら、片一方は最初と同じくらいですが、片一方には高回転に回ります(やり過ぎればどちらにも回りません)。

これら上記の関係性が分かっていれば、開けぽんの初期計測でモーターの素性が見えてきて、ある程度の予測が立てやすいので、リスクを負って敢えて進角調整をしなくても、モーターの選別や慣らす向き、慣らし方の基準や方法を自分の中で決められるでしょう。

そして、ココで初めて所謂「ブラシの慣らし」の話になっていきます。

ミニ四駆のモーターでは、ブラシの整流子との接触点には、カーボン系と銅系の2種類が使われており、それぞれ慣らし方は材質の特性上違うとされます。

一般的にはカーボン系は低電圧で、銅系は高電圧で慣らすのが良いとされています。

どちらにも共通して言えるのは、「ブラシの接触面を出来るだけ綺麗に広く仕上げていく」事です。

考え無しでやったり、やり続けると、簡単にブラシをダメにします。

ブラシの接触部は、新品でも片側約2mmも厚さがない小さな部品です。

やり過ぎたり、使い込んでいくと

例えばこのように、ブラシの大事な部分が摩滅し、無くなります。こうなると回らないしトルクも出ません。

何故ブラシを慣らすのが良いと言われるかは、”点より線、線より面”の考え方で、進角の話にも繋がりますが、円筒型の整流子が均一に、広い面積で当たる事でより電気が流れやすくするため。

” ┃〇 ┃”から”【〇】”にするイメージです。

以前、DKサーキットのドクさんが面白い事を呟かれています。

私も当初、ヒントが全ては繋がらなかったのですが、私的に今書いてきたことが”ヒントのヒント(ある意味答え)”です。

あとはモーターのパッケージ裏をよく読んで、本記事をよく読んでドクさんの呟きに照らして考察すると、糸口も見えてくるでしょう。

今書いてきたように、個体差等がある以上安直に、”どれくらいでどんだけ慣らしをやればいい”という答えは本来言えません。

その様な理由もあり、慣らし方が詳しく公開される事は滅多にありませんし、数値的な話があったとしても、それはあくまで概ねの目安(不知で語る者もいますが…)です。

その目安さえ、本来は今書いてきたこと等の上に成り立ち、それを見極め確立出来てる人が、実際に自分に合った速いモーターを錬成出来てる、という事です。

どんなモーター慣らしをするにしろ、こう言った点を知っておくことで、効率的かつ自分に合ったパワーソースを育てていく第一歩になります。

そして、パワーソースに合った車体構成にも気付きやすくなるでしょう。

マシンによっては、回転数ばかりでは速くならないのです。

ちゃんと分かってやれば、時間こそ掛かるものの、一切のケミカル無しである程度マシンをぶん回せるようにもなりますし、丁寧な分耐久性もあります。

何かを使って慣らしたとしても、知ってるのと知らないのとでは伸び代は変わります。ただ、何か使えば少なからず寿命なり耐久性なり賞味期限なりは犠牲になりますが…。

強い人達は特に、何百という(下手すると千単位で)モーターを潰しながらこれらを学び、自らのモーター慣らしを身に付けてきています。

私から皆さんに出来ることも、その取っ掛りを示せる程度です。

私自身、ある程度のところまでは出来るようになりましたが、今でもずっと試行錯誤を繰り返しています。

速く走れるモーターに憧れるのは十分理解出来ますが、ミニ四駆に、残念ながらショートカットは基本的に無いのです😌

これをキッカケに、新たな発見が見い出せたらなら幸いです(*´ω`*)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?