改造前に見直す大事なポイント~シャーシの着眼点について(ほんの一部)~

ミニ四駆を買って組み立て、ファーストトライパーツ(スターターパック)くらいまで付けると、もっと速くしたいと思ってくることでしょう。

しかし、改造しても意外に速くならない場合もあったりと、理由が分からず四苦八苦する事も多いのが実情だと思います。

他記事でも書きましたが、要は「丁寧に、精密に組む」事がミニ四駆の場合重要で、これは基礎となるシャーシ部分のパーツの擦り合わせの方で多大な影響を及ぼしてます。

では、改造を始めるよりも先に見直す大事な点が実際にどのような事なのかを、「[初心者向け]基礎は大事よ」では触れなかった部分で一部例を出してみようと思います。

今回は片軸シャーシを中心で説明していきますが、両軸にも共通点は多いので、置き換えながら考えてください。

①ターミナル

片軸・両軸の両方ともに言える事ですが、意外と無頓着に扱われるのがターミナルです。

電池からモーターに電気を流す大事なパーツですが、コレが汚れてたり、電池やモーターとの接触状況が悪ければ、良い電池も良いモーターも役立たずです。

GPUに”ゴールドターミナル”もありますが、導電率は

銀 105.7 銅 100.0 金 75.8

で、ゴールドターミナルは銅の酸化を防ぐ為の金メッキなので、ゴールドターミナルを使わなくても、”ちゃんと磨いてあれば”ノーマルで十分な導通が確保されているのです。

次に確認すべき点は「接点圧」です。

ターミナルは金属の”弾性変形”の力をうまく利用して、電池の端子部と一定の力で接触し続け、電池を外せば元の位置(形状)に戻るように出来ています。

しかし、使用劣化やシャーシの電池ボックスの長さ不足(「電池で気をつけること」参照)による圧迫変形、FM化等による距離不足からの接点不良での導通不足も発生している事も多く、シャーシ側の状況改善やターミナルの定期的なメンテナンスや交換、ターミナル裏への詰め物等による接点圧調整などを逐次確認をしましょう。

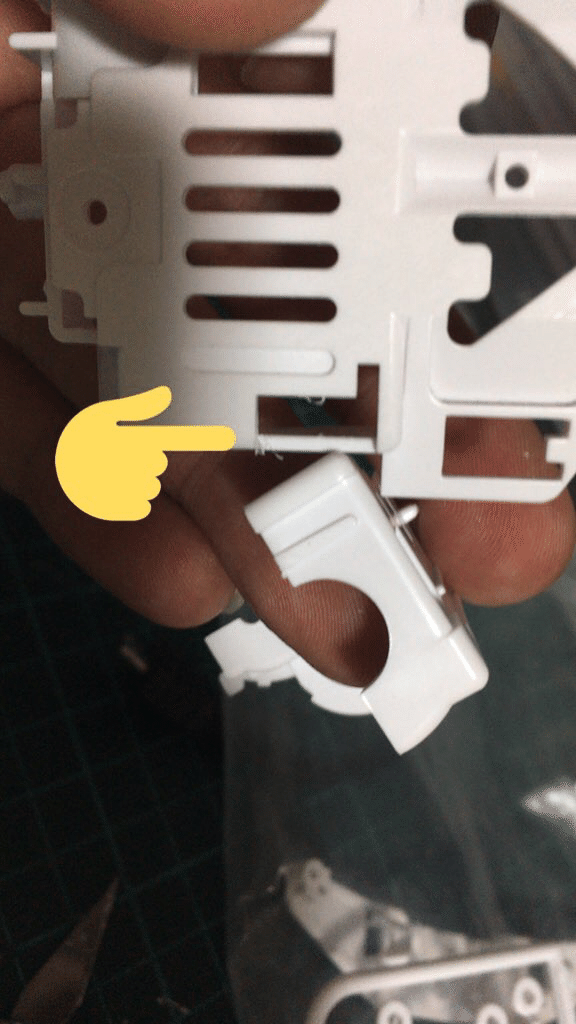

②Aパーツとシャーシの擦り合わせ

ミニ四駆は、その構成上Aパーツ(ギヤカバー等が付いたランナー)Bパーツ(ホイール)Cパーツ(タイヤ)Dパーツ(ボディ)と、シャーシ、小物類が入った小袋に分けられてキットに入ってます。

色々な説明に出てくる所謂”Aパーツ”とは、そのAパーツ内のギヤカバー(モーターカバー)、モーターホルダーなどシャーシに直接取り付ける主要部品を指しています。

この時、特に大事にしたい共通部品は「モーターホルダー」と「ギヤカバー」です。

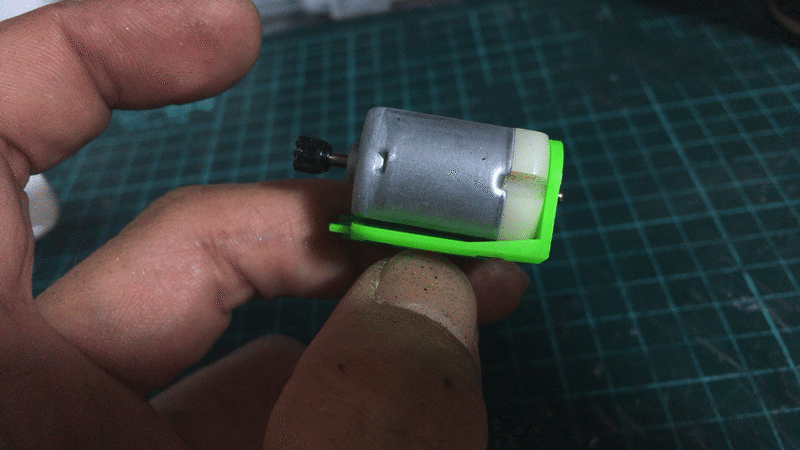

モーターホルダーは意外と何もせず、ただターミナル付けてモーター填めてシャーシに載せるだけという人は多いのではないでしょうか?

結構ココ大事なんですよ😉

モーターホルダーにターミナル付ける際、「電池で気を付けること」でも取り上げましたが、シャーシによっては電池サイズとシャーシの電池ボックスのサイズ差があって、ターミナル周りのデッパリを削り合わせる必要があったりします。

また、モーターを填めるとモーターとホルダーの間が斜めに浮いてたり、シャーシに載せたらシャーシから斜めに浮いてたりする事もあります。

そのままでも組んでしまうことが出来てしまったりするので気付きにくいですが、これらが無駄なモーター押さえや位置合わせを引き起こしていたり、シャーシに歪みの原因を作っていたり、ギヤの噛み合わせが悪い原因になります。

なので、モーターホルダーのエンドベル接触面を軽く削ってモーターとの密着度をだしたり、モーターホルダーの爪が掛かるシャーシのコバを軽く削ってシャーシとの密着度をあげたりするだけで、適切な位置で適切な負荷でモーターが留まるようになり、噛み合わせが良くなって、結果速度が上がったりします。

同じようにギヤカバーも、適切な位置にモーター(ホルダー)がいることで取付時の擦り合わせが合うようになり、結果としてギヤ鳴り減少やカバー外れのリスクが減ったりしますし、そこからペラシャ受け周りのクリアランスを整える事で無駄なく加速出来たりします。

また、シャーシにも拠りますが、ペラシャ受け付近及びギヤカバーの浮き防止(押さえ)が必要になるものもあるので、要チェックです。

③ホイールとタイヤの組付け

初心者や初級者に多いのが、”ホイールにタイヤを接着していない”ことです。

両面テープでも接着剤でも、一度組み付けると外すことは難しいため、”勿体ない”とやらない人は多いのですが、実はやらない方が勿体ないのです。

ミニ四駆に限らず、タイヤで走るものはタイヤの摩擦で前に進みます。

つまり、ホイールとタイヤが密着し固定されていなければ、力はどんどん逃げ、タイヤの偏摩耗も引き起こし、最悪の場合外れてしまい、タイヤ自体がダメになったり紛失もしますし、結論遅いです。

本当は接着が良いですが、手軽さと流通性考えれば、両面テープでも十分役割を果たします。

シャーシにホイールを組み付ける際、シャーシ側には何かしらのベアリングが入ります。POMであればそのままで、ベアリングワッシャー等は必要ありませんが、その他金属系ベアリングであれば、ベアリングワッシャー等は必要で、この際ホイール軸とシャーシ(ベアリングワッシャー等)との間に適度なクリアランスが無ければ、圧迫により速度は出ません。このクリアランスは0.2mm程度とされています。概ねの目安はポリカ1枚の厚みです。

このような何気ない微調整やチェック、チリ合わせが、下手に改造するより、現状持てるポテンシャルを遺憾無く発揮し、結果静かで速くなったりするのです。

速くならないのは、このような点等に問題があるとも言えます。

最終的にミニ四駆を速くするのは、パワソでもGPUでもありません。

細かい所に配慮しチェック出来る意識と細かい作業の積み重ねであって、お金掛けずに出来る”費用対効果の高いチューン”であり、マシンの基本ポテンシャルの向上なのです。

そして初めて、パワソもGPUも活きるのです。

最初は微妙な違いで気付きにくいかも知れませんが、シャーシ見直して、その差を感じてみて下さいね(´ω`*)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?