デジタルコーナーを少し考える

デジタルコーナーとは、公式5レーンで半径9角、3レーンで半径8角ある多角形のコーナーです。

ミニ四駆は基本的にはリジット(固定式)バンパーのため、デジタルコーナーでは角の度に内側へ弾かれてジグザグに走行する事になり、減速するのは勿論、最悪の場合は壊れることも想定されます。

TAMIYAでは、デジタルコーナーをスムーズに抜ける為に”スライドダンパー”を販売していて、バネの減衰でバンパーを左右にスライドさせて衝撃を緩和しスムーズな走行をさせるGPUとして認知されています。

レーサーの中にはスライドダンパー(以後スラダンと言う。)をカーボンやFRPで自作することもあります。

理由は色々ありますが、一つに上下カバーが大きく使いにくいこと、バンパーは標準がアルミで別売のカーボンもあるものの、1枚だと強度不足になる場合もあること、カバーの締め付けが難しくスラストが抜けてしまうこともあること等が挙げられます。

以前twitterで高評価いただきましたが、モーターを分解して得られる缶側の軸受パーツを再利用し、純正カバーの押さえに一緒にネジ止める事で均等な圧がカバーに掛かり、強めに締めてもスラダンの動きを阻害しにくい事が分かっています。

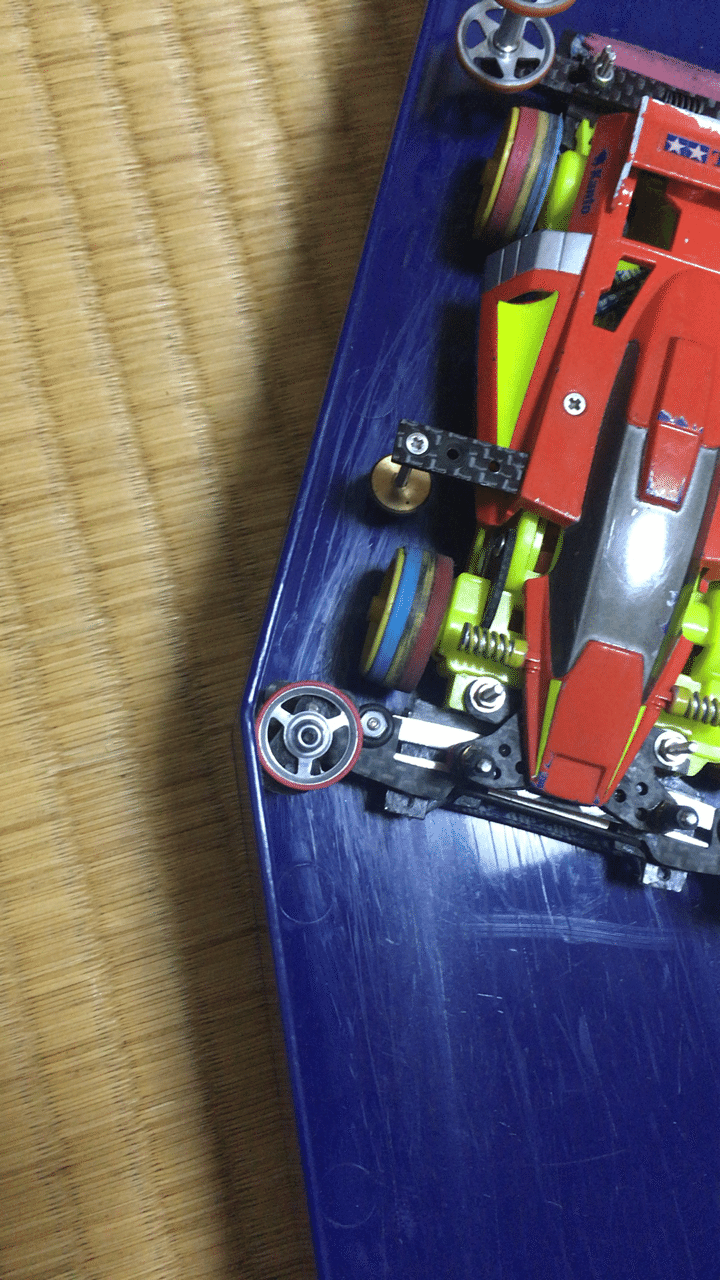

写真は、実際に私のマシンでの使用例です。

また、デジタルコーナーの攻略として”ピボット”と言われる可変式のバンパーもあり、おじゃぷろ氏の作ったAT(オート・トラック)バンパーに使われているので有名と思います。

色々な形があり、ローラーゴムを巻いて減衰させるものや最近はバネを使ったものも出てきています。

参考に、写真は2018年7月に私が作ったMSシャーシ向けバネ式(ローラーゴム併用可)ピボットのATバンパーです。

(この時はロッキングと呼ばれたセクションをクリアする為に作ったので、通常のピボットとは若干意味が異なった構造ではあります。)

ただ、スラダンもピボットも一般的な作り方だと全てのコーナーで少なからず稼動するので、一部のセクションの為にそのロスをどのようにカバーするか計算に入れて車体構成する事が難しい面もありました。

そんな中で、普通のコーナーではリジットとして、デジタルコーナーでは稼動する「ロック・ピボット」と言われるものも生まれました。

写真は以前、有り合わせの材料で作ったロック・ピボットですw

詳細は省きますが、真ん中でローラーゴムを渡して使うタイプです。

こちらはロック・ピボットにスラダンの要素を追加したものです。スラダンを固定/稼動を切り替える事で状況に幅広く応じたセッティングが出来るタイプになります。

では、ピボットとスラダンはどちらの方が速いの?

一概には言えません。

ちゃんとセッティング出来てる前提で、デジタルコーナーだけ見たらスラダンとは思います。

ただ、デジタルコーナーはコースの1セクションに過ぎません。その人の車体構成や他のセクションを加味した総合的な判断で変わります。

ここまではデジタルコーナーを安定かつ速く走るための手段でしたが、逆に「減速を狙う」やり方もあります。

私は「ダイブブレーキ」、その他「壁ドンブレーキ」等と呼ぶ”デジタルコーナーで効くブレーキ”です。

非常に見辛くて申し訳ありません😅

普通のコーナーでは壁に当たらないのですが、普通のコーナーには存在しないデジタルコーナーの角部分の壁にヒットさせる、空間差を利用したブレーキのことで、人によりボディサイドに生やしたり、後部に付けたりしますが、基本概念は同じです。

スラダンやピボットでスムーズに抜けつつ、デジタルコーナー後のセクションに進入速度を合わせるために考案されたブレーキの一種です。

如何だったでしょうか?

あくまでザックリした一例でしたが、一言でデジタルコーナーと言っても、その抜け方や次セクションに向けた捌き方で色々な方法があります。

3レーンではあまりデジタルコーナーは多くない(現在は販売されていないので希少で高価)ですが、公式5レーンでは結構使われる事も多いので、こんなのもあるんだと、知識として参考になれば幸いです😌

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?