スマートアプリコントロールの設定をWindowsの再インストールすることなく変更する方法と、PDFファイルを開こうとしたらブロックされたことと、やっぱりパソコンは欠陥品だと思った話し

最初にやり方と私が試した結果について

マイクロソフトは建前上、スマートアプリコントロールをオフにしたら、OSの再インストールをしないとオンにできないと言っていますが、マイクロソフトの開発者向けのWebページには「テスト目的でのみ」と言ってスマートアプリコントロールの設定をWindowsの再インストールなどすることなく変更する方法を公開しています。

この方法をやってみたのですが、Windowsの開発者でもない限りワケワカランの世界ですので、マイクロソフトが示している手順だからといってうまくいくとは限りませんし(私はそうでした)、タイプミスしてもそれがそのまま受け付けられてしまい、気づかないでへんな変更をしたことにより要らぬトラブルを招くこともありますので、やるなら投資の世界で言うところの「自己責任」でお願いします。

その前にちょっと状況を説明しますと、新しくWindows11のPCを購入し、それまで使ってきたPCと同じソフト(Microsoft 365やAdobe Creative Cloud、ESETのアンチウイルスソフトなど)を入れていったのですが、某社のソフトのインストーラーを実行するとスマートアプリコントロールにブロックされてインストールができず、1つだけならまだしもその会社から買ったソフト全てがインストーラーを実行するとブロックされてしまい、サポートに問い合わせてやりとりをしているときにこのWebページを教えてもらいました。

まずWindwosで2つのコマンドを実行する必要があり、上記Webページに記されているものをそのままコピー&ペーストしたのですが、WindowsのPowerShellだと2つめのコマンドのオプション指定でエラーとなってはじかれました(1つめのオプションは灰色で2つめのオプションが黄色なのも気になります)。しかし"C:\ProgramFiles\WindowsDefender"まで移動し、".\MpCmdRun.exe"と相対パスで実行すると同じオプションを指定してもエラーにはなりませんでした。絶対パスではエラーになり、カレントディレクトリまで移動して相対パスだとエラーにならないというのがワケ分からんなのですが、これが[スタート]を右クリック→[ターミナル(管理者)]で同様にコピー&ペースとすると2つのコマンドは問題なく実行されます。絶対パスで指定しているから環境変数PATHとかの問題とは考えにくいですし、コマンドそのものならともかく、同じオプションなのにエラーになったりならなかったりする事の方が余計に変ですし、何が何だか状態です。

Windowsでの作業が終わったら今度はWindowsを再起動したときにコマンドプロンプトが表示されるよう、再起動を[設定]→[回復]の方から行い、レジストリを変更していきます。

事前にプリントアウトしておいた上記Webページのコマンドを打っていったのですが、1行目のコマンドではsystemをロードするのですが、「c:\windows\system32\config\system」と絶対パスではエラーになり、「cd config」とsystemのある場所まで移動して「reg load HKLM\sac system」としないとロードができませんでした。

このあと「reg unload hklm\sac」まではそのまま実行できたのですが、次の「reg load HKLM\sac2 C:\windows\system32\config\SOFTWARE」では「SOFTWAREが他のプロセスで使われているので読み込めない」といってきてエラーになります。何がSOFTWAREを拘束しているのか調べるすべを知りませんし、分かったとしても解放する方法も分かりませんのでここで「exit」と打ってコマンドプロンプトから抜けて作業を中断。Windowsを起動し直すわけですが、当然スマートアプリコントロールの設定は変わっておらず、ダメでした。

試しに同じ事を今まで使ってきたPC(スマートアプリコントロールはオフ)でやってみたのですが、全く同じところで同じエラーを返してきましたし、「SOFTWAREが他のプロセスで使われているので読み込めない」といったエラーを返してきて、こちらでもダメでした。

考えられる原因としては、新旧ともに同じソフトを入れていますので、そのためハードウェアは違ってもソフトウェアが同じなため、同じ結果になってしまったのではと考えられます。しかしPC起動時にコマンドプロンプトが表示される状況でインストールしたソフトの影響があるとも思えず、結局分からずじまいです。

スマートアプリコントロールがPDFファイルをブロックした

P-TOUCH CUBEという、スマホからもPCからも使えるキングジムのテプラやカシオのネームランドのようなラベルライターを購入し、PCで使えるようにするためにデバイスドライバーから専用ソフトまで一括してインストールしてくれるプログラムを実行したところ、3つのPDFファイルが実行したプログラムと同じフォルダに置かれていたので何が書かれているのか読もうとダブルクリックしたところ、3つともスマートアプリコントロールにブロックされました。

プログラムならともかくPDFファイルを、しかもAdobe純正のAdobe Acrobat(Readerではない)で開こうとしてスマートアプリコントロールがブロックするとは思えなかったので、何か自分が変なことをして開けなかっただけだと思い、メーカーのWebサイトからユーザーズガイドなど同じファイルをダウンロードしダブルクリックしたところ問題がなかったので、やはり自分が何かしらやってしまったのだろうと思いました。

しかし先ほど、Google ChromeでWebページをPDFファイルとして保存するため、印刷のときに送信先を「PDFに保存」として保存し、そのPDFファイルを見ようとダブルクリックしたところ、スマートアプリコントロールがブロックしてきたので「これはスマートアプリコントロールがおかしい」と思いました。

それ以前にスマートアプリコントロールはWMICというプログラムをブロックしまくっていたのでWMICって何だろうと調べたところ、以下の窓の杜の記事を見つけ、マイクロソフトが作ったプログラムだけど2021年からは使うことが非推奨となっており、まもなくWindowsから無くなることが記されていました。

Windowsで非推奨となっているものを探したところ、マイクロソフトのWebページに非推奨の機能の一覧が掲載されていました。

確かにあるときからWMICが非推奨とされていました。

他にもEReporter.exeというプログラムがたまにブロックされるので調べてみるとWindows版のiCloudのプログラムらしいことが分かりましたが、Windwos版のiCloudはMicrosoft Storeからインストールしたものなので、マイクロソフトは何をもってしてMicrosoft Storeに掲載し、そこからインストールしたものをブロックしているのはとんちき(『大辞林4.0では〔「とん」は「とんま」の「とん」,「ちき」は「いんちき」の「ちき」と同じもの〕まぬけ。とんま。』とある)だなぁと思っていましたが、PDFファイルをブロックしたことでとんちきどころではないと分かり、人間で言ったら「近づいてはいけない人」に相当するものだと思いました。

パソコンは相変わらず欠陥商品

例えばトヨタの自動車に乗っていて、何かトラブルがあったのでディーラーに持っていったところ、間違っても「日産が原因です」とか「ホンダが原因です」なんてことは言われませんが(言われたら言われたで面白いのでそういう話しを聞いてみたいですが)、パソコンだとQ&Aに書かれていることをそのまま返すとともに○○のソフト(ほとんどの場合アンチウイルスソフト)が原因として「ウチは悪くない」「ウチではちゃんと動作している」としてよそのせいにされることがほとんどかと思います。

メインフレーム(大型コンピューター)やミニコンといった、止まってはいけないような用途に使われるものでは当然のようについているものをバッサリと切り捨てることで安く売れるようにしたのがパソコンですから、プログラムの欠陥(あえてバグと言わない。昔読んだ本で著名なプログラマーが「バグというと、かなり深刻な問題であってもしだいに軽く受け流すような感じになるので、バグとは言わずエラー(間違い、誤り、過失、ミス)と言うべきだ」と言っており、確かにそういうところはあるよなと思い、今でも記憶している言葉です。もちろんバグの語源は諸説あるみたいですが知っていますよ)でそのプログラムだけが止まるならまだしもOSまで巻き込んでパソコンそのものが止まってしまうなんてことは普通に起きますし(最近では見かけることがほとんど無くなりましたが、ブルースクリーンなんかはそうですよね。銀行のATMがトラブってて画面を見るとWindowsのデスクトップが表示されていたりして「この銀行、大丈夫なんだろうか」と不安になったりします)、OSが提供するある機能を1つのプログラムが握ったまま離さないため、他のプログラムがその機能を利用できないので一部の機能が使えない(場合によってはプログラムが動かない)ことが起きたり(一太郎が登場した頃に一緒にリリースされたATOKがそうだったらしく、パソコン通信の掲示板なんかでは異口同音にATOKの行儀の悪さを指摘するプログラマがいました)、複数のプログラムがある機能を監視しててあるデータが流れてくるとそれを奪い合うためこれまたちゃんと動かないプログラムが出てきたり(身近な例だとクリップボードを監視してて、URLがクリップボードに来るとそのURLを奪い合ってダウンロードしたり何なりするといったもの)、安心して使えるようなものではないです。

そんな状態なのにダウンサイジングという名の下にメインフレームから信頼性がアヤシイ中小型コンピュータへと移行されたり、マイクロソフトがWindows Serverを売るために「24時間365日動かしてもそのうちの99.99%は動いています」と自慢していたけど、今計算したわけではなく当時の記憶で書いてますが、これだと1年に十数時間は止まっている計算になり、9が1個足りない(99.999%で数分の停止になる)なんて言われたりもして、ダウンサイジングするにしても実際に求められている水準には届いてなかったりします(当時の話しね。今はどうか知らない)。

プログラマもプログラマで他のプログラムへの影響を考えずに作っていたりするから上記のようなことが起きたり、昔のPowerDVDは再生時の音量を変えるとマスターボリュームを変えてしまって、iTunesといった他の音楽再生ソフトでちょうどいい具合に音量を設定したものがマスターボリュームを変えられたことで全部パァにされてやりなおされたり、CDやDVDを入れるとPowerDVDで再生できるものは全部PowerDVDで再生されるように自動再生を変えられたり、画像ファイルや音声ファイルの関連付けもインストール時にメッセージや関連付けするか否かの選択もさせずに変えられたりといった、表面的な部分でこんな状態ですから裏で何をやっているのか分かったものではないです。

ダイクストラ先生の

プログラムのテストでバグがあることは証明できるが、ないことを証明することはできない

3行以上のプログラムにはバグがある

といったことは知られ続けてもよさそうなのにいつの間にか聞かなくなりましたので仕方の無いことなのかもしれません(それ以前にダイクストラ先生の名前を知らない人の方が今は多いかも)。

その代わり、コンピューター・コンサルタントのG.M.ワインバーグによる以下の法則の方が大手を振って歩いている状態かもしれません。

新しいの法則(TheNewLaw)

新しいものは決してうまく働かない。

ゴーマン法則(TheBoldenRule)

なおせなかったら機能にしてしまえ。

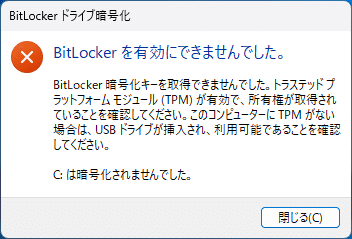

とまぁ、ちゃんとした論拠ではなく単なる愚痴になってしまいましたが、昨日まで使えていたものが今朝になって突然就かなくなるのは今も同じで、今朝なんてパソコン起動時にこんなメッセージを表示され驚きました。

スマートアプリコントロールについていじっていたからかもしれませんが、数日いじっていても何も言わなかったのに突然こんなメッセージを出されると驚きますし、そもそもBitLockerなんて使ってませんから何故こんなことが?という不安になり調べたところ、BitLockerを使っている場合、回復キーがMicrosoftアカウントなりファイルに保存されるなり印刷されるなりしているとあったのでMicrosoftアカウントで確認したところ、4年前にノートPCが保存したものが1つだけあるだけ(でも購入してから今までBitLockerについては何も言ってきておらず、このときノートPCはBitLockerで暗号化されていることを知りました)。CドライブはBitLockerによって暗号化もされておらず、メッセージの最後に「C:は暗号化されませんでした」というのは私は何もしてないのに勝手に暗号化しようとしたのかと不安にさせられます。もし回復キーの保存等をせずに勝手に暗号化されていたら最悪Cドライブにはアクセスできなくてお亡くなり状態になっていた可能性もあります(BitLockerによって暗号化されたドライブがどういうときにアクセスできなくなるかなど、どういう動作をするのかは分かってませんが)。

今まで使っていたPCはデータ移行の為に1ヶ月近く電源入れっぱなしにしていたのですが、久しぶりに再起動をかけたところ、Windows起動時にBitLockerについて全く同じメッセージを表示しました。新旧のPCでどういう操作をしたか共通項を思い返してみましたが分かりません。とにかく気持ち悪いです。

最初の方に戻って、インストールできないプログラムについてはソフトな言い方をされていても言っていることは「スマートアプリコントロールがオンの状態でインストーラーがブロックされるのは確認したが、そちらにも送った修正版では問題なかった。おま環なのでウチでは調べようがない。スマートアプリコントロールをオフにするかWindowsの再インストールを検討してくれ」と言われてなんか悔しかったので「言い値でいいからパソコンを持ち込むのでなんとかしてくれ」と返信しようかとも思いましたが、先のPDFファイルをブロックしたことで「新しいものは決してうまく働かない。」「なおせなかったら機能にしてしまえ。」ということでこれ以上関わるのをやめ、スマートアプリコントロールをオフにしようと思っています。

新しいプログラムの場合、他の人が人柱となっていろいろと試してくれた結果を見てどうするか決められますが、スマートアプリコントロールは新しく買って起動した瞬間から動き始め何かしらの期間なりきっかけで評価モードからオンだったりオフに切り替わるため、買ったらすぐに評価モードから切り替わる前にソフトウェアのインストールをガンガンやっていくしかなさそうです。

表向きには再インストールなどが必要と言っておきながら、開発者向けWebページではレジストリをいじることで再インストール等をすることなく切り替えることができることを掲載しており、水星の魔女風に言うなら「ダブスタ糞オヤジ」なことをされているため、ゲイツ、バルマーからナデラになったことでずいぶんと変わったなぁと思っていましたが、やはりマイクロソフトはマイクロソフトのままなんだと思いました。

昔のマイクロソフトはこうだった

20世紀もまもなく終わる頃、オープンソースの代表格であるLinux(GNU/Linuxと呼ぶべきだとリチャード・ストールマンは言ってますが)が徐々にいろんなところで使われるようになり、表向きは「あんなのはおもちゃだ」と言いつつも裏でははっきりと脅威と感じていて、今後オープンソースに対してどうすべきかといった事が書かれているマイクロソフトの内部文書「ハロウィーン文書」が漏洩して広まり、それを山形浩生が翻訳して以下の場所においてあるので、昔のマイクロソフトがオープンソースに対してどのように見ていたか知らない(あるいはまだ生まれていない)人は一読の価値ありです。

ハロウィーン文書

(https://cruel.org/freeware/halloween.html)

また当時のマイクロソフト(というかビル・ゲイツ)の独占的で自分たちが支配するためには何でもする傍若無人ぶりを「がんばれ!ゲイツくん」というWebサイトで紹介されたりもしました。

当時のワープロソフトのデファクトスタンダード(死語)だった一太郎を排除し、自分たちのMS Wordを使わせるためにWindowsにMS Officeを抱き合わせたり、大学や企業でしか使えなかったインターネットが商用利用できるようになってインターネットサービスプロバイダー(ISP)が乱立して誰もがインターネットを使えるようになった頃、その時にはすでに「Webがアプリケーションになる」と言われたりしたのですが、自分たちの商品が売れなくなると思ったのか最初はインターネットに対して否定的でやたらと批判していたマイクロソフトもインターネットは避けられないと判断した途端、当時のWebブラウザの事実上の標準であったNetscapeのシェアを奪うため、WindowsにInternet ExplorerというWebブラウザを標準搭載させて駆逐していったりしました。けどInternet ExplorerはOSの一部として作ってしまったため、Internet Explorerが死ぬとWindowsまで巻き込むことがあったり、実質Internet Explorerのファイルブラウザ版であったエクスプローラーにURLを入力するとそのWebページが表示されたりしました。それぞれ独立したプログラムとして作っていれば問題なかったのにWindowsを売るために何でもかんでもWindowsの一部にしていったため、その弊害としていろいろとセキュリティホールが出来てしまったりもしました。

その頃の記事の残りがまだあったので以下に紹介。

暗黒の帝国マイクロソフト

(https://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/msisdirty.html)

マイクロソフトの言論弾圧とやりすぎの事例

(https://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/ms-cs.html)

マイクロソフトの言論弾圧とやりすぎの事例(その1)

(https://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/ms-cs1.html)

MS Watch

(https://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/mswatch.html)

特に失笑を誘いまくったのが「電脳曼陀羅事件」で、「ミカンせいじんのしんりゃく」というマイクロソフトを皮肉った小説があり、この中で当時の日本マイクロソフト社長であった成毛誠がミカンせいじんに襲われる場面があるのですが、それをみたのか成毛誠が「屋台でミカンせいじんに襲われるシーンが怖かった」といってその小説を書いた中村正三郎が持っていた雑誌の連載が潰されるという事件もあったりしました。

電脳曼陀羅事件

(https://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/msisdirty.html#mandala)

がんばれ!! 微かに軟らかい症候群。

(https://cruel.org/cut/cut199810.html)

先にも書いたようにLinuxに脅威を感じていた頃、山形浩生がいろんな文章を勝手に翻訳して公開しちゃう「プロジェクト杉田玄白」を立ち上げ、公開したのがこちら。

プロジェクト杉田玄白

(https://www.genpaku.org/)

その中には「伽藍とバザール(書籍化された古本が高い値段で売られていますが、こちらで読めるので買う必要がないです)」という2種類のオープンソースの開発方法について論じた論文や、「ハッカーになろう(冒頭の「ハッカーって何?」は。クラッカーのことをハッカーと呼んでいるマスコミや自称文化人や自称知識人はこの部分だけでも100回くらい写経して爪の垢を煎じてのみ、みそ汁で顔を洗ってから出直してほしいです)」やハッカーの歴史について書かれた「ハッカー界小史」といった有名な文書も読めます。

また「7日で学ぶJava」といったハウツー本に対して書かれた「プログラミングを独習するには10年かかる」という文書もあり、どの世界でも「馬鹿でも分かる○○」「猿でも分かる○○」「4時間で分かる○○」「1秒で分かる○○」なんてのが乱立していて、そんなに簡単ならその本自体の存在理由がないことに気づかないのかと思ったりもしますが、絶えることなく生み出し続けられているのは「そんな簡単ではないんだよ」ということの裏返しなのかもしれません。

伽藍とバザール

(https://cruel.org/freeware/cathedral.html)

ハッカーになろう

(https://cruel.org/freeware/hacker.html)

ハッカー界小史

(https://cruel.org/freeware/hackerdom.html)

プログラミングを独習するには10年かかる

(https://www.yamdas.org/column/technique/21-daysj.html)

今でこそ当たり前となっているフリーウェアも当時は「ソフトウェアをタダで配ってどうやって飯を食うんだ!」「無料のソフトなんてそんなの信用できるか!」と言って批判的な人達がゴロゴロいたりして、実際卒論のために入った研究室の修士生の一人はこのような考えにコテコテに縛られていたにも関わらず、その頃MS-DOSで使われていたZIPより高い圧縮率を誇った日本人が開発したLHA(LHarc)というフリーソフトを知ってか知らずか普通に使っていたりしていて、そういったフリーソフトは信頼できるかについて書かれた「フリーソフトウェアは独占的ソフトウェアよりも信頼できる」なんかも読めます(ZIPをリリースしていた会社はLHAの高い圧縮率に脅威を覚えたのか、数ヶ月後にはLHAとほぼ同じ圧縮率で処理速度も速いバージョンを出してきて今に至っています)。

フリーソフトウェアは独占的ソフトウェアよりも信頼できる

(https://www.hyuki.com/gnu/reliable.html)

話しはそれましたが、マイクロソフトのCEOがゲイツやバルマーからナデラに代わって、それまでのマイクロソフトからは想像もつかないほど温和になり、オープンソースに対しても拒絶反応を示さず、むしろ友好的のように振る舞うようになってずいぶんと変わったなぁと思っていましたが、今回のスマートアプリコントロールの件で「セキュリティ」という免罪符を掲げてへんな方向へ行きそうな気がして不安になっています。

なんだか分からない方向へ話しが行ってしまいましたが、開発者向けのWebページに記載されていることをやるのなら、最悪パソコンが動かなくなることを覚悟の上でやってほしいのと、私は手助けをすることが一切できませんので助けを求めたり泣きついてこないようお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?