家庭内LANを10Gbpsにしたので他のPCやNASとの通信速度を調べてみました

結論

お金次第。

ざっくり家庭内LAN構成図

補足説明1:

DS918+以外は10Gbps化できたがDS918+は1Gbpsのままで、10Gbpsとはいかなくてももうちょっとなんとかならないかと調べたらUSB接続型の2.5GbpsLANアダプターがあり、SynologyのUSBポートに挿して使えるというのでUSB接続型の2.5GbpsLANアダプターを購入してデバイスドライバーを入れて(DS918+の管理者画面からはパッケージとしてインストールする)2.5Gbpsで通信することができました。このデバイスドライバーが公開されているGitHubのReadmeを読むと「インストールしたら再起動して」といったことが書かれており、問題なく動いているのに再起動はやだなーと思いつつ再起動をしたら2.5Gbpsのデバイスドライバーが停止した状態でDS918+が起動。1Gbpsの方から管理者画面にアクセスし、デバイスドライバーを起動して2.5Gbpsで通信できるようにした、といったことがあったため、DS918+のOS(DSMと呼ばれている)のアップデートなどにより再起動が必要になったときデバイスドライバーを起動できるように1Gbpsの方も家庭内LANに接続しています。2.5Gbps、1Gbpsそれぞれに別々のIPアドレスが割り当てられているため、2.5Gbpsの方のIPアドレスを指定してネットワークドライブなどを割り当てれば2.5Gbpsでアクセスできます。SynologyのNASにUSB接続型2.5GbpsLANアダプターを使う方法は下記記事に書きましたので参考までに。

補足説明2:

1Gbpsのスイッチングハブをつなげているのは10Gbpsのスイッチングハブが8ポートしかなく、上記のDS918+の予備回線やWi-Fi親機、プリンターなどをつなげていくとポート数が足りないため、今まで使っていた1Gbpsのスイッチングハブをつなげて1Gbpsより速い速度を必要としないものは1Gbpsのスイッチングハブに接続しています。

各機器のスペックと構成

各PC、NASのドライブは共有フォルダを作成してSMB3でネットワークドライブとして割り当て。

CrystalDiskInfo、CrystalDiskMarkを使いました。ダウンロードは以下から。

開発支援版をインストールするとGMOのソフトもインストールされるので、それを避けたい場合はZIP版を使ってください。

【PC】

GALLERIA(ドスパラで2024年2月に購入)

CPU Intel Core-i9 14900K

マザーボード ASUS PRIME Z790-P D4-CSM(Bus.Specs. PCI-Express 5.0 (32.0 GT/s))

メモリ SK Hynix DDR5-5600(2800MHz) 32GB x 2枚 (合計 64GB)(CPU-Zで確認)

LANカード StarTech.com 1ポート10GBase-T増設PCIeイーサネットLANカード Intel X550-AT搭載 ST10000SPEXI(2024年5月購入。PCは2台とも同じLANカードを取り付けた)

Cドライブ M.2 WD BLACK SN850X 1TB

Dドライブ M.2 WD Blue SN580 2TB

Eドライブ HDD Seagate ST8000DM004 8TB

Core-i9(自作PC。2000年1月に組み立て)

CPU Intel Core-i9 9900

マザーボード ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING(Bus.Specs. PCI-Express 3.0 (8.0 GT/s))

メモリ シリコンパワー デスクトップPC用 メモリ DDR4 2666 PC4-21300 8GB x 4枚 (合計 32GB) 288Pin 1.2V CL19 SP016GBLFU266B22SK(CPU-ZだとSK Hynixと表示)

LANカード StarTech.com 1ポート10GBase-T増設PCIeイーサネットLANカード Intel X550-AT搭載 ST10000SPEXI(2024年5月購入)

Cドライブ M.2 WD Blue SN580 1TB (2024年5月購入。シリコンパワー SSD 1TB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A80シリーズ 5年保証 SP001TBP34A80M28をヒートシンクを付けて使っていたが、4年使っていてCrystalDiskInfoで健康状態 50%台まで下がっており常に50度以上の温度だったため交換)

Dドライブ M.2 シリコンパワー SSD 2TB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A80シリーズ 5年保証 SP002TBP34A80M28(Cドライブと同じ物の2TB版。Cドライブと同じ期間使用していたが、CrystalDiskInfoの健康状態 100%なのでそのまま使用)

Eドライブ SSD SanDisk SDSSDH3 2TB

Fドライブ HDD WD WD60EFAX 6TB

Kドライブ HDD WD デスクトップHDD 16TB USB3.0 WD Elements Desktop 外付けハードディスク / WDBBKG0160HBK-JESN

【NAS】

Synology DS923+ (2024年5月購入)

CPU AMD Ryzen R1600 デュアルコア(4スレッド)2.6~3.1GHz

メモリ Micron(CFD販売) PC4-21300(DDR4-2666) 16GB x 2枚(合計32GB)

キャッシュ Crucial(クルーシャル) P3 1TB 3D NAND NVMe PCIe3.0 M.2 SSD 最大3500MB/秒 CT1000P3SSD8JP x 2枚(RAID 1(データ保護あり)にして1TBのキャッシュとして使用)

LANカード Synology E10G22-T1-Mini [10GbE / RJ-45 / シングルポート/Synology用拡張ネットワークカード]

HDD WD WD80EFPX 8TB x 4台(SHR-1(RAID 5相当)で構築しているため、実際に利用可能なのは 21.8TB)

Synology DS918+ (2018年3月購入)

CPU Intel Celeron J3455 クワッドコア(4スレッド) 1.5~2.3GHz

メモリ 8GB(購入時にオプションとして4GBから8GBにしたため、型番などは不明)

キャッシュ 東芝 XG3シリーズ M.2 2280 PCI-Express 3.0 x4接続 NVMe SSD MLC 長寿命 256GB x 2枚(RAID 1(データ保護あり)にして256GBのキャッシュとして使用)

LAN 標準ポート 1Gbps

LANカード Planex 有線LANアダプター USB-TypeA マルチギガビット(2.5Gbps)対応 USB-LAN2500R2

HDD WD WD80EZZX 8TB x 4台(SHR-1(RAID 5相当)で構築しているため、実際に利用可能なのは 20.9TB)

【スイッチングハブ】

10Gbps エレコム 法人用Webスマートスイッチングハブ MultiGigabit対応 10Gbps 8ポート 3年保証 EHB-SX2A08F (2024年5月購入)

1Gbps I-O DATA EEE技術採用 1000BASE-T対応 16ポートスイッチングハブ ブラック ETG-ESH16NA (2013年10月購入)

【LANケーブル】

10Gbps CAT6A

1Gbps 既存のものを使用

CrystalDiskMarkでざっくりとしたアクセス速度を測ってみた

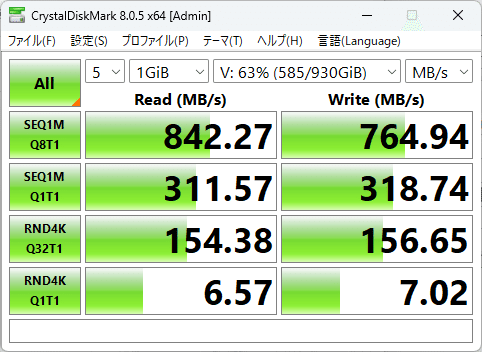

GALLERIAからCore-i9の各ドライブにアクセスしたときの結果

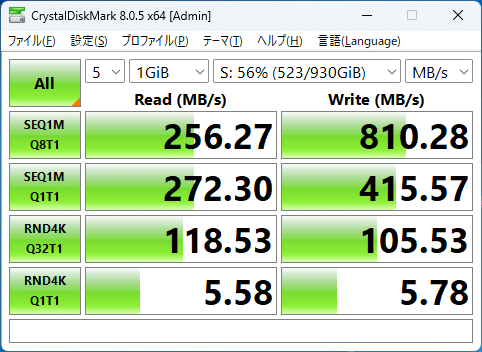

Core-i9からGALLERIAの各ドライブにアクセスしたときの結果

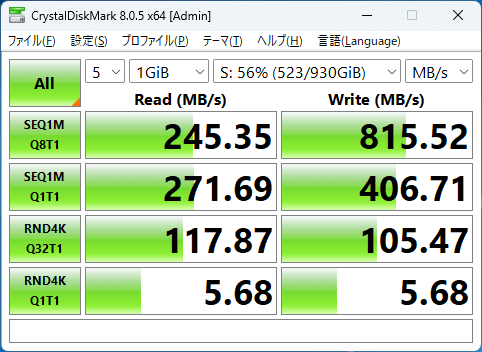

GALLERIAからNASにアクセスしたときの結果

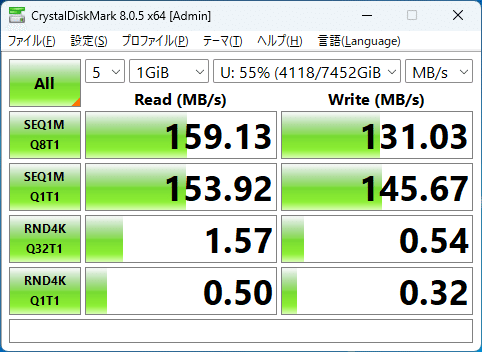

Core-i9からNASにアクセスしたときの結果

雑記

M.2へのアクセスは流石に遅くなるけど、SSD、HDDなら内蔵SSD、HDDと同じくらいの数字を出しているので、どのくらいのデータ量をどのくらいの頻度でアクセスするかにもよるけど、10GbpsにすることでLANがボトルネックにならなくなるのは確認できた。

タイトル通り。

Core-i9 → GALLERIA Cドライブ、Dドライブ(どちらもM.2)の結果について。

何故READの方が極端に遅いのか謎。READ、WRITEの両方とも同じような数字またはWRITEの方が多少遅くても「そんなもんかなー」となんとなく納得するけどREADだけ極端に遅いのはホント謎。READのときだけ自分が何かいじっていたわけでもなく、ただぼーっと見ていただけ。外部からのアクセスのとき、相手側から見てREADのときだけ遅くなる仕様があるとも思えないのでお手上げ。

NAS(DS923+)へのアクセス(10Gbps)は内蔵SSD以上の数字を叩き出したので、容量にもよるがPCに内蔵SSD、HDDを組み込む必要性を感じなくなった。

RAID 5(実際はSHR-1というものだがRAID 5に相当する)は「HDDが1台お亡くなりになっても動き続けてくれるし、ホットスワップに対応していれば動かしっぱなしのままHDDの交換もできて便利だよね」という認識しかなく、「RAID 5を組むとアクセス速度の向上が期待できる」というのは全く頭にありませんでした(この結果を見て驚いてちょっと調べたところ、アクセス速度のことを知りました)。

実際、10年以上前にCoregaのHDD 4台でRAID 5を構築してPCからeSATAで接続するHDDケース(ホットスワップに対応)を使ったことがありますが、CrystalDiskMarkだと 112MB/s くらいの速度しか出なかったので「HDDの交換が楽だよね」のままずーっと生きてきました。当時のPCや周辺機器のスペックが低かったからアクセス速度のメリットが得られなかったのかもしれません。

スイッチングハブやNAS本体が故障した場合はどうしようもなくなりますが、それは内蔵SSD、HDDでも同じようなことが言えるので、これについてはそんなに気にする必要はないかと。またDS918+はDS923+のバックアップ用NASとして使う予定なので、さらに気にする必要はないと思っています。

GALLERIAとCore-i9で差が出たのは同じLANカードを使っているので完全にPCのスペック差かと。Core-i9は4年前に組み立てた自作PCですが、それでも十分な数字を出しているので10Gbpsにするメリットは大きいと思います。

あと先日、USB接続のHDDから内蔵HDDへ合計2TB強のファイルを移動させたのですが、FastCopyを使っても8~9時間かかりました。2.5GbpsでもDS918+という6年前に買った、現在のNASと比べてスペック的に劣るNASでも300MB/sくらいの速度が出るので、USB接続HDDまたは内蔵HDDの代わりに2.5Gbps以上でつながるNASを検討してもいいのではないかと思います。

こちらはおまけ情報ですが、Core-i9のCドライブの健康状態が4年使ってて50%台まで下がっていたのでAcronis Cyber Protect Home Office(旧称Acronis True Image)のクローニング機能を使って今まで使っていたM.2からWDのM.2に交換したのですが、データの移し替えにM.2 SSDをUSB接続できるアダプターをUSB 3.0(5Gbps)のポートに挿して行ったところ、1TBを移すのに24分くらいで済みました。「芸能人は歯が命」のように、やはりスピードは命だと思いました。

2.5Gbpsでのアクセスは1Gbpsより(当たり前だが)速いけど、10Gbpsの数字を見てしまうと残念な気持ちになってしまう。

拡張スロットが無い、あるいは全て埋まってて空きがない場合はUSB接続の有線LANアダプターは大きなメリットがあります。特にDS918+のような拡張スロットもなくUSB端子しかないような場合は有り難い存在です。

数字に応じた結果は出しているし、USB接続の有線LANアダプターは4,000円くらいで購入できるので、拡張スロットを必要とせずUSBポートにつなげるだけという簡単さとコスパの良さから安く済ませたい場合は十分検討の価値ありですが、タイトルの通り10Gbpsの数字を見てしまうとやはり残念な気持ちになります。

USB接続の有線LANアダプターで10Gbpsに対応したものもありますが、5万円くらいしますので(当然有線LANアダプターとの間の通信速度も10Gbps以上のものでつなげなければいけませんが)、その点でも2.5GbpsのUSB接続型有線LANアダプターを使うメリットはあると思います。

あとAmazonで10GbpsのUSB接続型のLANアダプターを探しているとき「10Gbps対応」というのが前面に出てきて価格も「あ、安い」と思うのですが、よくよく見るとUSBが10Gbps対応のUSBハブだったり、LANアダプターがついてても1Gbpsだったりというのを結構見かけましたので、何が10Gbpsなのかの確認はしっかりやったほうがいいと思います。

1万円台のLANカードもありますが、CPUに負荷をかけたり熱くなると速度が遅くなったり通信そのものができなくなったりしないかという心配。

まだイーサケーブルがイエローケーブルと呼ばれていて「1.5Mbps、すげー!」な頃の話ですが、ネットワーク関係の仕事や一部のパソコンマニアの間では、LANカードまたはそれに載っているチップはIntelだよね、蟹(RealTekのこと。アイコンが蟹であることからそう呼ばれていた)は避けるよね、というのが一般的な認識でした。

というのも、IntelのLANカードで通信してもCPUに負荷がかからない、かかってもほんのわずかなのに対し、蟹だと(うろ覚えだが)CPUを10~20%くらい使うから。当然CPUに負荷のかからない方を選びたくなるのですが、それでも蟹を選ぶことがあるのは「安い」から。予算がどれくらいあるかにもよりますが、設備導入に関われる場合は余裕があればIntel、無ければ蟹。設備導入に関わることができないのならIntelであることを祈るだけ。

その頃の記憶のまま生きてきたので今回購入したドスパラのゲーミングPC GALLERIAのマザーボードに載っているチップが蟹だと知ったときは「蟹か・・・蟹かよ・・・ゲーミングPCなのに蟹ってどうなのよ・・・」と非常に残念な気持ちになりました。

蟹も改良されてCPUに負荷がかからないようになっているのかもしれませんが、両方買ってみて現在どうなっているのか確認するのも面倒なので、Intelのチップが載っているものを買いました。1枚5万円くらいで、PCが2台あるので計10万円くらいでした。

昔々の記憶から10GbpsのLANカードを購入するにあたって当然のごとくIntelを選んだのですが、チップによってはWindows 11に対応してないものもあり、実際AmazonのレビューでWindows 11に対応してないX540のチップを使ったLANカードをWindows 11で使おうとして「使えない」というのがありましたので、Intelでもどのチップを積んでいるのかの確認は必要です。詳しくはIntelの公式ページに対応OSやいつ発売され、いつ発売終了になるか(あるいは既に発売終了になっているか)が掲載されていますので、Intelを選ぶのでしたらそちらを参照して調べてください。

Intelや蟹以外にもMarvellやBroadcomなどのチップを積んだものもありますが、MarvellはQNAPのNASのCPUとして使われていたなという記憶しかなく、Broadcomは全く情報がありません。TP-LINKという中華企業のLANカードもありますが、どっかでデータを抜かれているのではないかと勝手に思い込んでいるので避けました(Amazonの商品説明しか見てませんがどこのチップを使っているかも不明)。

日本のパソコン周辺機器を販売しているメーカーからも1万円前後の10GbpsのLANカードが売られていますが、聞いたことのないメーカーのチップだったり、10Gbps近くまで本当に出るのかイマイチ不明だったり、「CPUに高負荷を掛けると切断することあり」というタイトルのレビューもあったり、LANカードについているヒートシンクにさらにヒートシンクを付けて使っている人がいたりで、どうしても避けたくなります。

当たり前すぎて書くのもなんだけど、スイッチングハブなんかも買わなければいけないよ。

PCやNASを10Gbpsにしたらスイッチングハブも10Gbps対応のものにしなければいけないですし、LANケーブルも10Gbpsに対応したものに交換が必要ですからそれなりの出費を覚悟しておく必要があります。

今回私が購入したのは8ポート全てが10Gbps対応で5万円前後でしたが、中には2~3ポートだけ10Gbps対応で他のポートは1Gbpsというのもありますので(その分安い)、スイッチングハブ選びも注意が必要です。

雑談として、今まで使っていた16ポート1Gbpsのスイッチングハブを購入するときは今とは別の「スイッチングハブ wiki」というのがあり、某メーカーのはパケットロスをするとか、熱くなると性能が落ちるなどの情報が書かれていて非常に参考になったのですが、その頃最重要視されていたのは「スイッチングハブはコンデンサが命」というもので、とにかくコンデンサが日本製のいいやつを買え!というのが共通認識で、実際に中を見て○○のスイッチングハブで使われているコンデンサは△△だった、なんて情報もありました。そういうのを参考にして今まで使っていたスイッチングハブを購入したのですが、11年ほどずっと電源入れっぱなしで使い続けていますがトラブったことはなく、またそのような気配もないため当時の「スイッチングハブ wiki」の情報はとても有り難かったです。

現在5chの「お勧めのスイッチングハブ」というスレを見ると

ある賢者からのアドバイス

一般人なら量販店でデザインで選べ

ちょっと機械好きなら NETGEAR

割りと機械好きならアライドテレシス

すごく機械好きならここで聞くまでもなく自分で選べるだろ

以上

とあり、「コンデンサは!?」となっています。部品レベルの品質問題は既に過去の話で、今はどのような機能を必要とするかで選べるようになったのかもしれません。

話を戻して、LANケーブルですがIntelのページには55mまでならCAT6、100mまでならCAT6Aと書かれていたのでCAT6でいいやと思っていたのですが、Amazonで日本のパソコン周辺機器を販売しているメーカーのページにアクセスするとCAT6は1Gbps、CAT6Aは10Gbpsと書かれていてちょっと混乱しました。CAT6もCAT6Aも価格に差はほとんどないので無難にCAT6Aを選ぶのがいいと思います。

おいくら万円かかったか

PC用LANカード 2枚 約10万円

10Gbps対応のスイッチングハブ 約5万円

Synology DS923+(NAS) 約9万円

DS923+用 HDD 8TB x 4台 約12.5万円

DS923+用 10GbpsLANカード 約2万円

DS923+用 メモリ(合計32GB) 約1万円

DS923+用 M.2キャッシュ 1TB 2枚 約1.5万円

DS918+用 USB接続型2.5GbpsLANアダプター 約4千円

CAT6A 3m LANケーブル 数本 約5千円

合計 約42万円

その後DS923+、DS918+の容量を増やそうと全てのHDDを16TBに交換するため16TBのHDDを8台購入して33万円強の出費をしてます(これから交換していきます)。

一番最初に書いたように「お金次第」なので、うまく妥協点を見つけることが大事かと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?