魏志倭人伝から邪馬台国を読み解く その2 特別な伊都国そして倭双国

ここでは、伊都国について考察します。『魏志倭人伝』の中でも邪馬台国の次に一番多く説明が書かれている国です。これだけでも、伊都国の重要性が伝わってきます。

□伊都国は特別な役割がある重要な国

『魏志倭人伝』の以下の記載内容より、女王国(邪馬台国)に属していた伊都国(福岡県糸島)はとても重要な国であることが分かる。

伊都国

代々王が治めている。

中国からの使者がいつも駐まる所。

女王国より北側には一人の一大卒

(統率者や監督者)を常に置いて、

諸国を検察した。

中国の刺史の如きもの

諸国はこれをおそれはばかった。

代々王が治めている国ということで、急に出来た国ではなく、古くからの歴史がある国だと分かる。また、中国からの使者が必ず泊まる場所だから、中国との窓口、玄関的な役割を担う国だと思われる。伊都国(イト)の国名にあえて都(みやこ)の字が当てられているのも意味が込めらてそうで意味深だ。邪馬台国や卑弥呼のように中華思想による悪字が多く用いられている中ではとても珍しいと思う。

そして、邪馬台国から派遣された周辺国を監視する立場の責任者が住む場所となっている。周辺国からも恐れている存在だから、名実を伴った力のある存在である。このことは、当時を知る上でとても貴重な情報である。

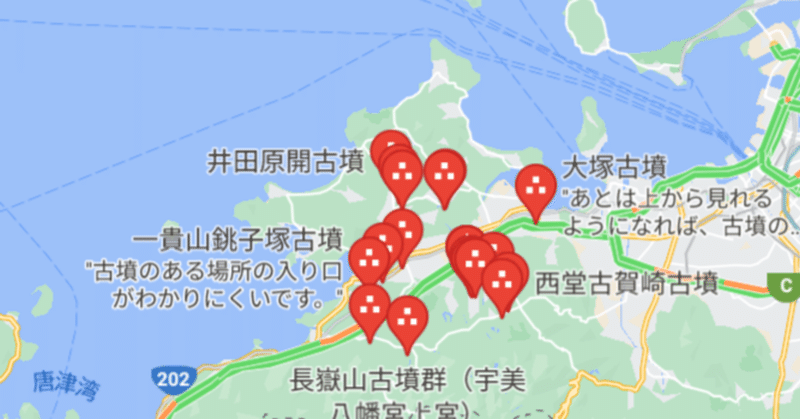

伊都国があったと比定されている福岡県糸島市には、狭い範囲の場所にも関わらず、三雲南小路遺跡、曽根遺跡群、平原遺跡、銚子塚古墳、、釜塚古墳、一貴山銚子塚古墳など、この他にも弥生時代や古墳時代の多数の遺跡が発見されています。その中でも、平原遺跡にある1号墓は、以下のような理由から、卑弥呼の墓と考えている方々もいる状況です。非常に貴重な豪華な副葬品が多数出土しています。規模や埋葬品からかなり高貴な立場な王族だったことが伺えます。

・遺跡の年代が弥生時代の終末期(時代が合う)

・14メートル×12メートル程の大きさ

・中央に木棺が埋葬されていた

・副葬品に銅鏡40枚、鉄刀1本、ガラス製勾玉、

メノウ製管玉などの玉類が多数発見

・銅鏡には、直径46.5センチメートルの

内行花文鏡が5枚あり、これは日本最大の銅鏡

・銅鏡の枚数が弥生時代の1つの墓からとしては、

日本一の枚数を出土

・副葬品の中に武器がほとんどなく、

ネックレスやブレスレットなどの装飾品が多い

・中国で女性が身につける「耳とう」といわれる

イヤリングが副葬(女性が埋葬者ではないかと推測)

もしも、この墓が卑弥呼の墓だった場合には、伊都国の場所が実は邪馬台国だったというような解釈ではなく、卑弥呼自身や一族は元々は代々王がいる由緒ある伊都国の王族の出身で、倭国連合全体の女王となって、中心国で首都がある邪馬台国で女王として暮らし祭りを行っていたが、卑弥呼の死により、本来の自身および一族の出身地である伊都国に墓が造られて、亡骸が埋葬されたという考え方が自然だと思います。

もしかしたら、これが卑弥呼の墓だったのかもと思うと、既に卑弥呼の墓は発見されていたのかもしれないと思うとワクワクします。確定は出来ないと思いますが、その可能性はあるかと思います。もちろん、伊都国の女性王族や高貴な女性巫女だった人の墓というような可能性もあると思います。

□一番の監視対象はどこか

あえてこの伊都国に監視する立場の一大卒をおいたのは、場所の利便性と、邪馬台国との関係性の高さを示していると思う。邪馬台国は、重要な外交の窓口や拠点としての役割を伊都国に任せ、そして近隣諸国の監視役を配置する国として伊都を選んでいるわけで、伊都国をかなり信頼出来る国と判断して信頼していると思う。歴史ある伊都国の王族の血統は権威あるものと推察され、王族間での婚姻による血縁関係の結びつきなどもあったのかもしれない。

そして、わざわざ周辺国を監視しているのだから、きっとその周りにはその対象となる警戒すべき国、さほど信用できない国があったのだと思う。そしてそれは、この近辺では一番人口が多く大国だった奴国なんだと思う。小さな国ならばそんなにわざわざ警戒する必要性がない。逆に、もし邪馬台国が奴国との強い信頼関係があれば、この辺りで一番の大国の奴国に使者を招き、一大卒を置けば良いと思うからだ。

□邪馬台国と伊都国の距離感

私は、邪馬台国と伊都国は、少し距離が離れていると思う。ただし、そんなに遠く離れているとは思えない。

なぜならば、すぐ隣など近くに隣接する国ならば、わざわざその国に監督者を派遣する必要や使者を留める必要はなく、邪馬台国が直接やれば良いからである。

また逆に距離が遠く離れすぎていたら、代々王が治めているような国に監督者が常駐して、その監督者が力を持って諸国を監視をしたりすることは出来ず、女王国に属する諸国もこれを恐れたりしないと思う。

つまり、もし諸国が反乱するなど一大卒を害した場合には、当時の移動手段であっても、例えば1~2週間ほどで、長くとも1ヶ月もあれば、戦の準備を整えて、すぐに邪馬台国からの兵隊が現実的に攻めてこれるような距離感だと思う。

そして、もし博多湾の海側に邪馬台国があったのであれば、伊都国に寄ってからでも、すぐに船で邪馬台国まで行けば良いので、邪馬台国は博多湾などの海側にあった国ではなく、少し内陸部の山側にあったのか、例えば船では簡単には行けない有明海等の内海側にあったと思っている。

この距離感に関しては、一大卒が監督者(管理者、大将軍等)としての役目を担いながら、その国(伊都国)で実際に人として生活を行うという別の視点から考察してみても、同様の推察が可能だ。

もしも、海、山、河を超えるような、長き道のりの遠い国から派遣される場合、任期は最低でも数年、またいつ帰れるかもわからないと思われるため、家族も一緒にやって来て伊都国で生活した場合、もはや家族と共に伊都国の人になってしまうと思う。また家族を自国に置いてきたや、家族がおらずに伊都国に来た場合、伊都国で妻を娶り新しい家族が出来てしまうと思う。そうなるともはや伊都国の人になってしまい、監督者としては、おそらく不適切だ。

また、もし、遠い国から来た監督者が、権威を持ちえばりちらしたりしてしまったら、あるいは、伊都国の判断を認めずに自国の理論で1人頑なに反対などしたら、もはや事故や病気で亡くなられたとして、実際には、こっそりと暗殺してしまうと思う。次に来る新しい自分たちに合う人、都合の良い人が派遣されるのを待てば良いだけだ。距離が近いと他にも交流ルートがありバレてしまう可能性も高まるが、距離が遠く交流ルートが限られるとなかなか分からないと思うし、もし仮に疑われても、確証となるような証拠もない。

このため、一大卒を派遣する国は、長くとも1年か2年かの比較的短い任期での交代が確実に可能な距離感にあり、伊都国との癒着や、周辺国との癒着が論理上に起きにくい距離感だったのではないかと考えている。

参考までにですが、『旧唐書』には「倭」と「日本」が2つの別種国として並記して記述されており、倭人条の冒頭が、「倭國者古倭奴國也」となっています。通説だと、「倭国はいにしえの倭の奴国なり」というような解釈となります。

一説には、この倭という字は、古くは「イ」と発音されていて、倭奴國と書いて「イトコク」と発音し、この倭奴國は、伊都国(イトコク)の事だという解釈もあります。そうだとすると、「倭国はいにしえの伊都国なり」という訳になります。

同様に、志賀島で発見された有名な「漢委奴国王」(委は、判子の刻印の際の倭の略字とされる)の金印は、通説の「漢の倭(ワ)の奴国(ナコク)の王」ではなく、「漢の委奴国(イトコク)の王」を表すという考え方があります。

このような可能性があり、この解釈が生まれるくらい、古来の伊都国は重要な位置付けの国だと考えられているということだと思っています。また、もし事実が本当にそうだったとしても、さほど驚きはありません。

実際に、伊都国があった福岡市糸島近辺では、先程も説明した通り弥生時代終末期の伊都国王(女王)の墓とみられる平原遺跡(割られた銅鏡など40面が一度に出土し、これまでの1つの古墳から出た鏡の最大枚数記録で、また鏡のサイズも国内最大サイズの八咫鏡が出土している。他にも、勾玉、ガラス玉、耳飾りなどが出土で女性の埋葬者と考えられている)、弥生時代の中期で「日本最古の王墓」と呼ばれている吉武高木遺跡(銅鏡・銅剣・勾玉の三種の神器が揃って出土した最古の墓)など、多数の重要な遺跡があります。

なお、もう1つの異説として、そもそも倭は、ワとは読まずに、イだという説もあります。倭と書かれている漢字を、「ワ」あるいは「ヤマト」と呼び出したのは、例えば江戸時代の学者達であり、『日本書記』に古来より日本には、ヤマト(大和)政権しか存在せず、それが日本の天皇となったという考えから、ワやヤマトという読み方になったという考え方です。古代の中国の漢字としては、倭は、イという読み方であり、倭国の記載ならば「イコク」、倭双国の記載ならば「イのナコク」という読み方になります。実際に今でも漢字の倭は、音読みでワやイと読みます。

また、後の『隋書』では、倭国のことを「倭国」ではなく「俀國(イ国)」と書いており、イコク説を生み出したり、後押ししたりしていると思われます。(俀國は、イコクではなく、タイコクと読む説もあります。)

※『隋書』については、謎の古墳時代を読み解く その4 隋書の倭国 前編および、次の後編をご参照ください。

※『旧唐書』については、謎の古墳時代を読み解く その6 旧唐書にある倭国 前編および、次の後編をご参照ください。

個人的には、当時の事実は、ワ国じゃなくイ国またはイト国だったとなると、さすがにまさかという思いと、漢文だけでは読み方の音は伝わらないため、可能性としては案外そのような単純な読み間違い、思い込みがあってもおかしくはないという思いもあり、大変興味深い説ではあります。しかしながら、こればかりは、当時の漢字の読み方の発音を聞かない限り、発音が記録に残されていない限り、どちらか断定はできないのではないかと思います。出来れば古代の中国語での一般的な読み方、正確な発音を聞いてみたい思いです。

□伊都国に常駐する使者とは

伊都国の説明では、以下の記載がある。

丗有王 皆統屬女王國 郡使往来常所駐

この文章の意味的には、最初に記載した通りで、「代々王がいる。皆女王国に属する。帯方群から使者が来たときに常に駐まる所である。」のような訳になると思う。ここで気になっているのは、この「常に駐まる所」の箇所だ。常に駐まるわけで、つまり「常駐」である。そう考えると、この文章からは、以下の2つの可能性があると感じた。

必ず立ち寄るの意味合いで、帯方群の使者が邪馬台国に行くときには、必ず伊都国に一度は滞在し、休憩や物資補給や宿泊などしてから、邪馬台国へ出発する。

常駐の意味合いで、帯方群からの使者が倭国・邪馬台国に来たときには、常にこの伊都国に滞在する。そうすると、伊都国からの帯方群からの使者が来た知らせを受けて、卑弥呼または、官のある立場の人(今で言う外務大臣や防衛大臣)等が、邪馬台国から伊都国にいる使者に会いやって来る。

1つ目が通説的な解釈だと思うが、もし、2つ目の解釈が正しければ、伊都国のお隣にある福岡市の奴国の後から、急に邪馬台国への道のりの説明の記載方法が変わりあやふやになる理由が分かってくる。実際に行っていないから、正確な道のり、方向、距離などが書けないわけだ。また、そうする理由は、中国皇帝からの命令でやってきた帯方群からの使者を中国皇帝に見立てて最大限に敬うや、戦乱中の軍事国家である魏に攻めて来られないように邪馬台国の場所を教えない、伊都国当たりまでは船で来れるが、その後は陸路になるので船と共に滞在して貰うため等の理由が考えられる。

こういう可能性もあるかと思ったため、ここに記載しておく。こういうちょっとしたところの解釈次第で、話が全然変わってくるのが、魏志倭人伝の面白いところだと思っている。

補足ですが、魏志倭人伝の倭国に関する記載で、その理解を難しくしている、様々な解釈を生み出している別の側面は、記述されている漢文特有の主語を省略する書き方だと思います。実は、日本語も主語省略が出来て、主語省略が非常に多い言語なので、これは、当時の中国語、漢文から引き継いだ文化なのかもしれません。主語が省略されているので、例えば、洛陽から、帯方群からや、女王国からなど、何を主語とした文なのか受け取り方が人によって、異なる解釈がうまれる土壌があります。

もう1つの理由は、三国志の編纂者の陳寿が、元とした帯方群からの報告書の文、魏の公式な記録や他の文献などから転記した文、陳寿自身が補足を書き足した文、後の時代に三国志に注釈を書き足した裴松之が補足を書き足した文など、文書自体が混ざり書き足されて来ているため、様々な情報が入り混じっていて、分かりにくくなっている、不確かな情報も混ざってしまっていることだと思います。

このあたりの難しい漢文の文法や表現としてや、文献自体の構成、原典や生い立ちとして等の専門的な話は、申し訳ありませんが、専門的な知識が乏しい素人の私には難しい内容となるため、本コラムでは、あまり触れれない内容となります。

⬛次回は、奴国について

最後までお読み頂きありがとうございました。😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?