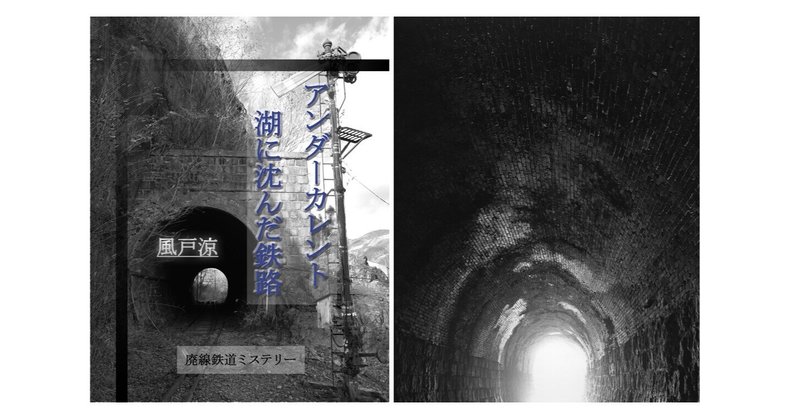

『アンダーカレント 湖に沈んだ鉄路 廃線鉄道ミステリー』

あらすじ

昭和30年7月、国鉄足尾線で鉄道事故が起きた。その四半世紀後に発生する、謎の連続殺人事件。その切っ掛けは、今では草木ダムの底に沈んでいる足尾線の鉄路に秘められていた。懐かしくも哀しい昭和の物語。

2010年5月にブイツーソリューションから出版した同タイトルの小説の、キンドル版を出しました。

単行本の方は、出版当初、毎日新聞の今週の本棚に、書評が掲載されました。

都市部の公立図書館に所蔵されています。

『アンダーカレント 湖に沈んだ鉄路』の第一章(プロローグ)です。

第一章 軌道(レール)に踊る影

昭和三十年七月十四日。

計器類の上の金具に取り付けてある銀の鉄道時計は、午後二時四分を指していた。しかし、外は新月の夜のように暗い。

これから向かう神土(ごうど)駅の方角の空に、蛇の舌のような稲光が、時おり閃(ひらめ)いた。雷鳴がとどろき、大粒の雨つぶてが、窓を叩き始めた。

この先の運行は大丈夫だろうか?

機関士の佐久山清治(さくやませいじ)は、ふと不安を覚えた。

国鉄足尾(あしお)線は、桐生駅を始発とする総延長四十六・0キロメートルの支線である。終点の本山(ほんざん)駅は、関東地方の国鉄の駅のうち、一番の高所に位置する駅であり、標高は七百六メートル。桐生駅の標高が百十メートルだから、高度差は約五百九十六メートル。平均斜度は、千分率で十三・五パーミル。勾配がきつい。

足尾線のほぼ中間点に当たる神土駅から終点本山駅までは、特に勾配がきつく、二十二・二パーミルという急勾配が連続する。本山に向かう下りだと、重連(じゅうれん)(機関車を二両連結して運行する)でもまだ動力が足りないほどで、連結された二両のC12は、黒煙を上げながら、喘(あえ)ぎ喘ぎ進んだ。

しかし、今、佐久山が運転席にいるC12 49は、桐生に向かう上り列車だった。下り勾配である。だが、下り勾配といっても、急勾配には変わりはない。長い貨物を連結した列車のブレーキ操作は、非常に難しい。どこでどの程度ブレーキを掛けるか、緩めるか。

加減をしくじれば、後続の粗銅を積んだ貨車や、濃硫酸を充填したタンク貨車の重みに押されて、駅の停止位置に止まれない失態もある。粗銅や液体の濃硫酸は、石炭や鉱石と並んで、取り扱う貨物の中では、最も重量があった。

その上、これから向かう神土駅までの、約七キロメートルの区間は、カーブが連続し、見通しが悪い。加えて、両側が切り立った断崖の箇所が多く、大雨の度、崖崩れが起きたり、築堤が崩壊したりした。

もし、線路脇の崖に茂る高木に雷が落ち、その弾みに落石でもあったら、大石が線路を塞ぐことにもなりかねない。加えて、橋梁もある。もし雷雨に伴う突風が橋梁の下部から吹き上げれば、車両が浮き上がることもあり得る。峡谷に沿って走るこの区間は、特に風が強かった。

佐久山は、諳(そら)んじている運転法規の一節を呟いた。

「列車の風に対する抵抗力は、貨物列車の場合、毎秒二十五メートルまで――」

夜のような暗さが恨めしかった。

機関助士は焚きショベルで、罐(かま)の焚き口に石炭を放り込んでいる。 罐の状態が気になった。明るければ煙窓から出る煙でも判断がつく。だが、この暗さでは、煙窓の煙は役に立たない。焚き口を見ると、火焔が逆巻いていた。逆巻がある時は、火床の状態がいい。目測では、いい白熱状態になっているようだ。

出発の時間まで、一分を切った。佐久山は機関助士に換呼した。

「あと一分」

沢入駅の駅長が、通票を持ってきた。通票の穴の形状に間違いがないか、機関助士が通票対照板で確認する。機関助士は腕木式信号機を確認し、換呼した。

「出発進行!」

佐久山は機関助士から受け取った通票の穴の形状を確かめた。

通票に間違いはない。出発だ。

夜空と見紛(まご)うばかりの空に、駅長が緑色灯を高く上げ、ゆっくりと円を描くように動かした。

佐久山は汽笛を鳴らす。時計を見る。二時五分、定時だ。

ブレーキを緩め、加減弁を開ける。ブラストが吠え、定刻二時五分発上り貨客混合列車は、フワリと動き始めた。

清治は逆転機(リバー)を一段引き上げた。

短い沢入隧道(トンネル)を抜けて、白濱(しらはま)、上草木(かみくさき)。 進行方向右手に、渡良瀬川(わたらせがわ)に架かる木の吊橋が現れる。踏み切りを過ぎると、川の対岸に、下草木(しもくさき)の家々の灯りが見えた。

渡良瀬川の支流横川(よこかわ)に架かる小さな橋梁を渡り、カーブを曲がる。

一帯が闇の中だった。

だが、暗がりの中でも、佐久山は、自分が運転する機関車が、どこを走っているのかが、わかる。

佐久山は昭和四年生まれの二十六。

昭和二十二年、十八の年に桐生機関区に職を得た。二年間、庫内手を務め、二十歳(はたち)で機関助士、二十二歳で甲種機関士の資格を取った。

以来、機関士としての乗務経験は四年。若い機関士であり、キャリアも短いが、子供の頃から親しんでいる足尾線の沿線は、自分の庭のようなものだった。

だが、この区間は、いつも、緊張を強いられる区間だった。

吊り橋のある地点を過ぎてから二つ目のカーブにさしかかる頃、雨脚が急に強まった。雷鳴と、鉄(くろがね)の塊を打つ雨粒の音が、鉄の軋(きし)みやブラストに負けず、大きくなっている。

稲光が一瞬、進行方向五百メートルほど先の左側にある、鉄骨の小屋を照らし出した。

その廃屋めいた小屋は、鈴田瑤子(すずたようこ)の仕事場だ。

鈴田の仕事場の灯りが見えた――。瑤子は今日も仕事場にいる。

瑤子は草木の仕事場で、桐生の織物問屋や機屋などから受けた反物の図柄を描く仕事をしている。その傍ら、何人かの生徒を取って、染め物や絵画などのイロハを教えていた。

瑤子の仕事場を過ぎれば、もう八百メートルほどで、第一渡良瀬橋梁である。

佐久山は窓から顔を出した。雨粒が顔を叩く。帽子の庇(ひさし)を下げ、目に力を込めて前方を見るが、すぐ先の軌条(レール)すら、ろくに見えなかった。

橋梁まで、あと少し――。

そのとき、耳を劈(つんざ)く雷鳴がとどろき、漆黒の闇が、落雷に一瞬びかりと輝いた。白い閃光の先に、なぜか黒っぽい傘と細長い影が踊った。その直後、稲光がまた行く手を照らした。

傘を差した影が、軌条の間を、橋梁に向かって歩いている――。

「人だっ!」

佐久山は瞬時に、自動ブレーキ弁を非常ブレーキ位置まで引いた。短急汽笛を続けざまに鳴らす。車輪と軌条の間の摩擦係数を上げるために、砂レバーを引き、砂を撒(ま)いた。

しかし、それでも列車はすぐに止まれない。線路は、先ほどからの雷雨で濡れている。加えての急な下り勾配。

列車が止まるまでの僅かな時間が、佐久山には果てしないほどに、長く感じられた。

その間、ひとつの想像、いや、予感が、佐久山の胸に去来した。

まさか――。いや、そんなはずは――。

懐中時計を見る。二時十一分を数十秒過ぎていた。

瑤子のもとで染め物や絵画を習っている森下絹子(もりしたきぬこ)が、瑤子の仕事場を出るのは、もう少し遅いはずだ。桐生の自宅に帰る絹子がいつも乗るのは、神土駅発三時三十二分の上り列車だった。

こんな天気だから、早めに小屋を出たのかもしれない。

嫌な予感は、深まってゆく。

しかし、あれほどしつこく「軌条の間を歩くな」と戒めたのだから――。

一秒が経つのが、果てしなく長く感じる。佐久山清治は、唇を舐めた。緊張でかさかさに乾いていた。

制動を掛け始めてからかなり走って、C12 49はようやく止まった。

ゴト、というくぐもった音が、微かな振動と共に清治の体に伝わったのは、止まる瞬間だった。

やっちまった――。

心臓が大太鼓を叩いたように物凄い音を立てはじめ、ブレーキ弁を握り締める手が、ぶるぶると震え出した。

午後二時十二分ちょうどだった。

ハッセルブラッド503CW CF80mm F2.8

ローライフレックス2.8E クセノタール

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?