ユニコードに採用が実現してほしい漢字小文字

5月18日はことばの日です。

ユニコードに採用されていないものに漢字の小文字すなわち小書き漢字があり、漢字の発音を示すために用いるものや単位を示すために用いるものの2つに分類されます。

ユニコード1.0から存在している漢文用小書き漢字は横書きでは上付き文字となっていますが、メイリオやNoto Sans CJKフォントでは通常の漢字と同一幅となっていて、混乱が生じる虞があります。

今回はユニコードに採用が実現してほしい小書き漢字を取り上げます。

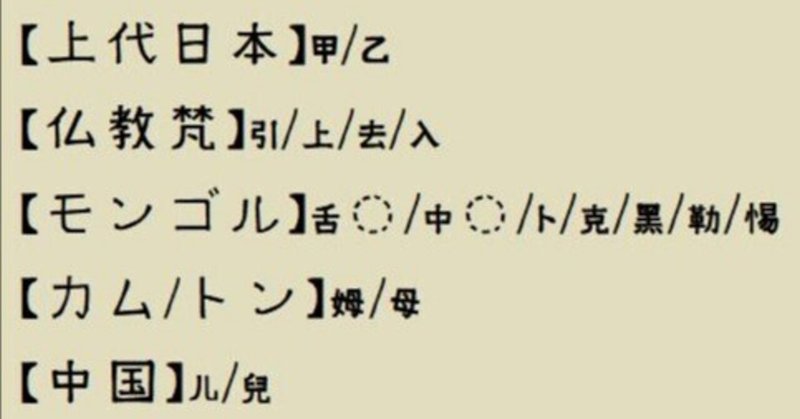

上代特殊かなづかいの小文字

奈良時代の日本語における上代特殊かなづかいの発音を示すために、カタカナ・ひらがな・漢字に甲種の【甲】あるいは乙種の【乙】の小文字を付加する形式が見られ、更にはラテン文字にも小書き漢字が用いられます。

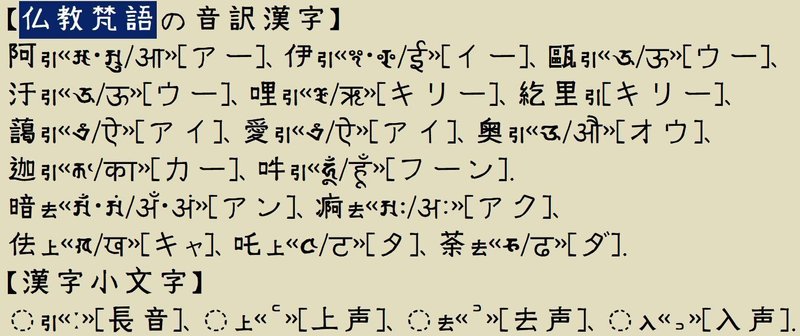

仏教梵語発音表記用

梵字の一種である悉曇文字を使用する仏教梵語は、インドのサンスクリット語における日本や中国など東アジアにおける派生言語で、漢字による表記が悉曇文字の翻字として用いられます。

〈二合〉という漢字2文字の音節が重子音となる反切方式による発音であることを示すために用いられます。

モンゴル語発音表記用

『元朝秘史』などに用いられる中世モンゴル語の漢字表記は、アイヌ語仮名のように漢字を小文字にして子音字のみの発音であることを示す方式や《舌》や《中》などの右上付き漢字あるいはダイアクリティカルマーク漢字を付加して中世漢語に存在しない発音を示す方式が取り入れられています。

トン語/カム語発音表記用

タイ諸語のトン[侗]語/カム語は、モンゴル語漢字表記同様、子音のみを表すために漢字小文字を取り入れています。

大修館書店・刊『講座言語⑸世界の文字』で《姆》[-m]と《母》[-m]の小文字2種類のみ紹介されていますが、全容が不明のようです。

中国語におけるアル化を示す《儿・兒》の小文字

中国語普通話におけるアル化を示す簡体字《儿》及び繁体字《兒》の小文字は辞書などに見られ、子音のみ及び母音の後の鼻音省略・イ段省略により〈-R〉[ɻ ル]に変化したことを表します。

アル化を表す《儿・兒》の小文字はユニコードコンソーシアムにすでに追加提案がなされています。