強めの幻覚:受難と愛の歌

注意

・シン・仮面ライダーを観て一文字隼人くんが大変良かったので、パッションで書いた小説です。

・自分の映画感想ベースでのお話となり、殆どが幻覚です。

・この小説を世に放つ時、私は過去作の履修を始めました。君はこれから5万ボルトの電流を浴びる事となる。

・一つ前の記事『最後の午餐』と設定を同じくしています。

波が白い波形を広げている。近くで見ると翅の網目のように広がり、遠くを見据えると南から吹き込む海風に押し返され潮騒同士がかき消えていく。強風と曇り空のせいなのか、開放された砂浜は本来利用する時期より早い頃だからか、異なる薄暗い春先の海際の様相も気にせず女は靴を脱いで砂浜に降り立った。

女の足元には掠れた色の流木、去年の夏に置き去りにされた周回遅れの空き缶のゴミ、なにかの残骸や藻が茶色の網のように岩場に括りついていて、手で触れる気にもならないざらついた汚れが哀愁を見せる。顔を上げると観光地となった海辺から視える小山の社と、岩肌をくり抜いたような階段が見え、遊びのない海に興味のない観光客たちの歩みが写った。

それよりもっと手前、1人で浜辺を歩む女を意図的にファインダーから逸し、革靴を履いたままの男が防波堤の先でカメラ越しに世界を眺めている姿があった。

「ねぇ一文字くん! やっぱ、冷たいよ」

「でしょうよ。思いつきで海に来たって、水着もないのに何してんだか……」

女がそれほど大きな声で叫ばなくても、遮蔽物のない海辺から埠頭までの間で声が通るのか、一文字隼人は彼女の機嫌のいい声に、小言のような返事で応えた。今、一文字は彼女の気まぐれな願いに答えて此処にいる。

この時は永遠や最期という言葉では語り尽くせない瞬間となるだろう。

彼女ともう二度と会うまい。

一文字はそう思って3月の終わり、桜が芽吹いた頃にカフェテラスでその場を去ったが4月が終わりかけた今、咲き始めていた桜の面影など一つもない景色で彼女と出くわした。

長かった髪を切りそろえ、以前まで知ってたあの甘く華やかさを思わせる外見から小ざっぱりとした清廉な雰囲気の装いに変わっていた。が、遠くからでもわかる危うげな雰囲気のせいなのか一文字自身が彼女を傷つける『悪い男』であるからなのか……風上から感じる瑞々しい春の匂いにつられ、後ろ姿だけですぐに彼女だとわかり縁を続けてしまうこととなった。

すぐに後悔したが、彼女も一文字に声をかけられ怒るわけでもなく、泣く素振りもない、彼女は「海に行こう」と誘ったのだ。

遠くに海が見えるとは言え、目的地の砂浜までは数キロあり彼女の服装や足元では心許ない。途中で路線バスを降りたのか観光帰りなのは分からないが本郷が『乗せればいい』と言うので、サイクロン号の後ろに彼女を乗せることとなる。

これまでの彼女の交際相手だった男達のせいなのか、特に危なげなくバイクに跨って見せて、彼女はワイシャツをそのまま伸ばしたような……ロングのシャツワンピースを着ていた、腰周りを縛り、リボンのように束ねていて、どちらにしろ薄着であった。そんな彼女がサイクロン号に乗り、跨ったスカートが吊り上がると細くしなやかな脚が伸び肌の面積がすっと伸びる。振り落とされないように、一文字の腰に手を回し、その白い脚で挟み込んでくる。

「いいね、役得だ」と言ってみるものの、返事はなく頬を傾けて背中に頭を押し付けてくるだけだった。頭の中で本郷に『見るなよ……』と言うと呆れたような、あの特有の困った笑い方をした声で『なにせこの姿だ、……“視えていない”ということにしておく』『いや、そうだな、すまん。忘れてくれ』という愚かなやり取りをする。

次第にたった一人で踊らされているような気持ちになり、一文字は肩をぐるりと回し吐き出すように息をついてから、一文字と女は海へと向かった。

サイクロン号はこんなに遅く、安全に走らされたことはないかもしれないが……肌をむき出しにした女性を安全に目的地まで運ぶのは、慎重にならざる得ない。

そうして温い海風の先、数分道を駆けた後、未だ人々を招かない観光地の海岸近くにバイクを停める。

「ついたぜ」

一文字が声をかけるまでの少しの間、女は瞼を下ろしていた。

眠っていたわけではなかったが、暖かくなりそうな季節の前に冬物の厚手のコートを着たままの男の背中にしがみ付くようにしていて、その姿はまるで巻き貝の内の潮騒を聴くかのようだった。

固く、靭やかさの欠片のない男の体を抱きしめて撓んだ外套が一文字の身体の代わりに柔らかさを保つようだった……そんな、外面的な優しさに触れていたのだが、道を駆る風が肌寒さを招いていたから、それが誤解のないような理由となっていた。

サンダルのソールを地面に押し付けるようにしてバイクから降りると、短く切りそろえられた髪を手ぐしで撫でる。独特の浮遊感と、段差を跳ねる感触には慣れず、片足ずつぴょんぴょんと跳ねてから、女はバイクを道脇に寄せた一文字に話しかける。

「やっぱバイクだと寒いね、コート必要だ。」

「……まあ、風があるから、冷えるはあるかもだな」

普通の、自然のやりとりだった。まるで何もなかった様で、お互いがそれを自覚して気まずそうにする。

「珈琲スタンドあったから、寄ればよかった?」

「言っただろ、アンタとはもう飯は行かねえよ」

女が、行く途中に見かけたコーヒーショップのチェーン店を思い出し、指先をぐるりと回して言ってみると、一文字は被せる様に断った。実際には行けねえよであるのだが、それが、なぜ? どうしてというふうに説明するのは憚られて、一線を引くためにそう告げた。

前回はそれで泣いていた女は、少し困った顔をして唇を尖らせると、海の方を向く。瞬間、風が吹き抜けて髪が花の様に開いて戯れる様に動いた。嗅ぎなれない瑞々しい花の匂いが感じられ、彼女から感じられる環境の変化に一文字隼人は少しだけ心が揺れる。

髪を切ったのは失恋だったら、と思ったのだ。その姿に、白いシャツのワンピースを着てサンダルを履き髪を短くした姿に憑き物が落ちたような清廉な容姿に期待していた、だが、振り向いた瞳は一文字隼人に向けて笑みを携えている。

「もう少し、違うニュアンスだったと思うけど」

「結果は同じだ、もういいかい?」

このまま感傷的な近況の話をどうしても聞きたくないらしい、珈琲の話に気分を悪くしたふりをして、乱れた外套を整えるとハンドルに触れる。背中を向け、海風がロングコートの裾を引く様に両側から一文字を包むが、その立ち姿が乱れることはない。それなのに歩みが止まる後ろめたさを、後ろ髪を引かれるというのだろうか?

「撮っていかないの? 春の海」

「は?」

「好きでしょ、一文字くん。寂しい景色」

女が指をさす。

彼女の向かおうとしていた回遊用の砂浜の延長線ーー砂浜の勾配の先に小さな埠頭が見えた。一陣の風が吹き、後を追う様に海鳥が数羽その向こうに羽ばたき、次第に見えなくなっていく。

確かに、いい景色だと思った。

商業のカメラマンは常に先の景色が求められる。だから、春の海の写真を撮るために冬に赴くことがある。同業者で、華やかな人物画を撮る知り合いは極寒の冬空の一瞬の陽光を春の日差しの様に思わせて、被写体ごと世界を騙すのが上手かった。

だが、自分はああはなるまいと思う時があり、常に時勢やスキャンダルを追いがちだったが、この景色は良かった。自分好みである。道路と海を隔てるコンクリートブロック。儚く豪華な花弁は散り、夏に向けて新芽の気配を思わせる緑に、ずっと寒い風と雲の境界の薄ぼんやりとした景色は青と白がずっと強い。白い海鳥がまだ稼働していないケーブルカーに被るように向かい、幾度もまばらな観光客を押し寄せようと強い風が支配している。そして、人の居ない寂しい砂浜の先から無人の埠頭を指差すワンピース姿の女性。一文字好みの、孤独の景色がそこにある。

あとはうんと寒くて、吐く息が白くあって欲しいとさえ思えた。ただ、それは黒いコートの男の説得力を増すためだけだ、ならば自分は要らない。ただ、風上から香る女性の華やかな香水の香りを表現する何かが欲しい。

|(赤、かな……)

首元を覆うスカーフに指を遣る、きっと風に乗って彼女がスカーフを掴むならその景色は忘れられない、一瞬になるに違いないのだ。だが、これは渡せない。

画を練っている表情を、女は見ていた。一文字は長考ののち、観念した様に両手を軽く上げ、肩をすくめて降参した。

「……俺は埠頭の方に居るよ」

「うん」

嬉しいか? と聞きたい気持ちを抑え、女が砂浜に掛けていく姿を見送って、埠頭に歩み出す、風のせいか足取りが重く、頭の中で本郷が囁く

『撮らないのか?』

『どうして? 埠頭は向こうだぜ』

『あまり、写真のことはわからないが……一文字が見ている今の景色は……』

『……まぁ、贔屓目で見れば美しいか』

被写体をずらして、水平線を小型カメラで撮ってみる。贔屓の16ミリカメラは精密な最新のレンズとは違うが……空気を切り取るのが上手いから気に入っていた。スクープやスキャンダルを追う事は、カメラマンとしてはもう無いに等しい、いつか現像した時の楽しみを懐に仕舞い込む儀式に、寂しい海辺をどうして自分は選んだのだろうか? と、疑問に思う日がいつか来るといい……。

彼女に惹かれる事自体、結局不毛なのだ、お互い孤独を助長する。

彼女の凶悪な歴代の恋人達の列に殺人者はいただろうか? 悪の軍団に攫われ、洗脳から取り払われたあとも結局のところ、オーグメントの殺害を生業としている男を彼女が愛するのを見たく無。きっと愛せるだろうから、そうあってほしくない。

だが、何度も自分自身が今幸せに微笑む、あのまろやかな花の匂いをさせる彼女の変化について言及を控えるのだ、裾の広いワンピースが風に晒されて彼女の体の輪郭が顕になるのを気にもせず海岸に流れ着いた穴の空いた貝殻を拾って眺めている。

そんな横顔が誰かのおかげで、幸せを得たのを知ろうともせず耳を塞いでしまう。もっと数年、数十年してから彼女と再会していたら……、少しは穏やかな気持ちで聞けたのだろうか? その時、自分は年相応に老いているのだろうか……。

小さな違和感に敏感になったのは、自分が仮面ライダー2号となったからだと、思考を停止させてもいいだろうか……。

『一文字、悲しいのか』

「どうだろう、なぁ ルリ子さんはどうだった?」

『どうって? いや……大事なことを伝えてくれたが、俺は俺で感じ入ってしまう事が多いから……、どうなんだろう』

「自分の心もわからないのに、女心を考えるのも野暮ってことか?」

『俺はそういうの、うまく言語化できない。もっと質素に考えてみて……そばにいてやればいいんじゃ無いか』

「適当を言う」

俺よりよっぽど経験のなさそうな本郷に聞いてみて、ずっとうぶな返答にヘルメットを軽く小突く。本郷は、また悩んだ様な声をして思考を巡らせ始めていた。

『うん……ずっとは無理でも、時々会えばいいんじゃないか』

「弱点だよそりゃ」

『もう一文字にとっての弱点だ』

「滝や立花と接点を持ってほしくない……」

『どういう意味だ?』

「知らね」

ふと見ると、彼女は道を老婆に聞かれ、道路脇の方まで戻っていた。砂浜へ向かう階段を逆走して、素足で危なっかしい。後ろ姿で話す小さな輪郭が何を話しているが内容までは推測するに留まる。二、三言葉を交わすと彼女は後ずさって、老婆は首を横に振る。何かを手渡される様子が気になって、駆け寄る頃には老婆は道の向こうに消えていっていた。

「どうした?」

声をかけられ振り返った彼女は赤い花をの束を細い指先で摘む様にして持っている。

「アマリリスだって、貰っちゃった。」

「いいねぇ、似合うよ」

「一文字くんが持っててよ」

「え」

「私、砂浜で遊んでたから海水付いてるの、だから枯れちゃうから困るって言ったのに……」

一文字の胸元に赤い小さな百合の様な花を押し付ける。花は三本ほどあり、プレゼント用の黒いリボンが簡素に結ばれているだけの物だった。危なげな雰囲気の彼女に酷く似合うが、困った顔で押し付けてくるので一文字はつい受けとってしまう。そして手渡した彼女の指先も赤く、筋が一本垂れ、足元に雫が降った。

「手赤いけど、血か?」

「あれ? ああ、貝殻で切っちゃったのかな? どうしてだろう……ばい菌とか」

話しながら俯くと、短く切り揃えた髪が表情を覆う。その瞬間、そんな、なんでも無い瞬間に彼女は糸が切れた様にその場に崩れ落ちた。

「あ、……? どうし……」

受け止めた時大量の血が女の口から吹き出され、一文字のコートにかかる。もちろん、彼女の血だ。特有の生暖かい鉄臭さが充満し、次第に甘く香る。支えにした時に入り込んだのか一文字のベルトの機構が液体の自重で微かに回る。そうして体が、彼女の生命を感じる……。彼女の命が漏れ出ている感触に、感じたくもないが、ベルトと心音は激しく揺れた。

『一文字!』

頭の中で本郷が叫んだ。直ぐに、高く手を挙げると黒いバンが止まり、スーツ姿の男達が駆け寄ってくる。

中には、階段を無視する様にコンクリートの堤を飛び越えて、彼女を体を横に動かす。彼女は、何度か咳き込み体を震わせると、それに合わせて砂浜に、道に、鮮血が染み込んでいく。

「頼む、死なせないでくれ……」

やっと、振り絞って出た一文字の言葉はそれだけだった。

血の跡を辿ると投げ捨てられた花束のリボンに白の鷹を思わせる邪悪な印が、彼女の血を吸い上げて赤く染まっていた。

合図に呼応して収集された滝が駆け付ける。後方に控えた男たちは防御アーマーやガスマクスをして耳鳴りの様な声で通信をし事態を語り合う、そして突然の出来事に動揺する一文字から彼女を引き剥がすと「善処する」とだけ言い残し、身体を抱えて運び始める。

旋回する様に滝が軽やかに踵を返すと口から溢れ細い腕を伝った鮮血が、半月を描く……その背中に、伝えたくも無い事を告げる。

「滝、彼女はまだ何もしてないんだ……」

「把握してる。」

「あんたらは、何もしないのか!」

こんな場面で、血があふれてもなお、彼女からは花の匂いがするのだむしろ、円を描くように丸い血溜まりからはより芳醇な匂いがする。

もしも、もしもこれがそうなら、一文字隼人を忘れずにいる事実は、彼にとって彼女を支えていく覚悟をするのに十分な理由に感じられたのだ。だが、実際にそれを決めるのも、生かすのも滝の腕次第である事が憎くなり、思わず振り上げた拳はコンクリートの塀を抉る。

「研究所から抜け出したんだろう、もしくは泳がされるためだったかもしれん。

どちらにせよお前が、彼女にできることはもうない

我々からの支援は、あくまで、……研究所の破壊に関してのみだ」

だから会わせたくなかったのだ、自分には救う能力なんてこれっぽっちもない。

オーグメント、ショッカーは人類の敵、そしてショッカーの敵は仮面ライダーなのだ。

「君の夢は何で……どうやって幸せになるつもりだったんだ……」

オーグメントは幸福の実現のために自らの力を使い、それが虚空の幸福のために人々を結果的に不幸にする脅威だ。

誰が彼女を最も不幸な人類にしたのか、考えたくもない。

後方の岩場に、押し寄せた高波がぶつかると一文字の足元に潮が飛び散った。足元に滲む血溜まりに潮の泡が伸びて色を薄く、赤く伸ばす。この景色はまるで、彼女の死そのもののように視えた。

「ああああぁぁ!」

『一文字!』

「わかってる!」

『研究所に急ごう!』

「わかってる!!」

たった一人の男に何ができるというのだ。

頭を左右に振る一文字の背中に這う虫酸は怒りだ。本郷よりも、器用に生きられる気がしていた、チョウオーグによって改造された改良個体、本郷よりも社会を多少知ってるつもりで、バッタオーグの怪力を制してカメラを撮ることだってできる。そう自負していたが、遣るべきこともできず、守り切れず、最も大切な瞬間にシャッターを切れない男に嫌気が差したのだ。背中を思い切り丸め頭を低くしてサイクロン号に跨るとエンジンを思い切り掛けて、やり切れなさを風に乗せて叫んだ。

本郷がいてよかった、仮面ライダー1号の意思を捨てられないのはこいつがいるおかげだ、だがルリ子。心の自由を取り戻しては、大切な女性を守れなかった時、自由がこれほど胸を裂くと君は知っていたのだろうか? 知っていただろう。

だから、一文字隼人しかここに居ないのだ。

あの赤いアマリリスの老婆はやはりショッカーの手先だった。

仮面ライダー2号はそうして研究所を後にする。

錆びついた鉄のドアを破壊的な力で無理に押し上げると、社の隅に隠された山道に繋がっており、神社で使うような歩みのいい音のする白石の砂利の小道が見えた。その先に、橘と立花の二人が一文字を待ち構えている。政府役人の仕立てのいい黒いいスーツに身を包み感情を切り捨てたような佇まいの男達とは反対に、また一つ戦いを終えたばかりの、肩で息をしている仮面ライダー2号は指先をベルトの隅にずらし、離れた手付きで息吹を吐き出す。顔を覆うマスクが剥がれ、その下には遠くを見る表情の一文字隼人の顔が現れた。

「彼女は無事だ、不安定だが」

「そうか……」

手元でスマートフォンを操作すると、立花はライブ映像を見せてくる。恐らくプラーナを送り込んでいるだろう機械と、確かに胸を上下させ呼吸をして見せている眠りについた彼女の姿だ。

画面に目を奪われた一文字の様子を見て、滝と立花は顔を見合わせる。

「だが、彼女は死んでいたよ」

「ちょっと待て、何の話だ……」

立花の言葉の意味が理解できず、疲労感からか頭を押さえる。滝は一文字の様子を気にせず、懐から封筒を取り出すと写真の束を一文字に手渡した。現像した写真が12枚。どれも、よく出来たデジタルカメラで収められた構図も意図もない事実だけが映し出されたものだ。

意を決して写真を見ると、12枚の写真のうち、腕や脚、身体の何処かが消失した“彼女”の躯が横たわっている写真だった。立花のモニターに映し出された眠りにつく彼女がたしかにそこにあるのにもかかわらず。様々な状況で命の奪われた12人分の彼女の死体――顔の横に置かれた検死報告のメモ書きはそれぞれ別の場所で、別の時間を差していた。

無機物や汚物に感じるような嫌悪感と、知った顔の無表情な姿に不快感を感じ、不気味の谷を渡る。写真を滝に押し戻すと男たちは話を続ける。

「12人、同様の死体が見つかった。解剖の結果、外見は全て同一人物。死亡する前の状況からみて精神的にも“彼女”で間違いないようだ。

だが、解剖結果では全て異なる血液や遺伝情報が認められる……基礎的なところではすべて別の人間だとも言える。」

「つまり複数の女性が、全て同じ女性に書き換えられていたという事だ。

仮面ライダー2号……君が捕獲した13体目の個体も、元は……恐らく。初めて発見された植物改造人間の……食虫植物型オーグメントとして上書きされた全くの別人だろう」

「だが彼女もそれを知らない。つまり、彼女自身だとも言えるわけだ。意識の連続性という観点で見れば、全く同じ」

思わず両手で一文字は顔を覆った。その心理を悟られたくないからか、男のプライドがそうさせるのか手の甲で目元をぐっと引き男たちの話を続けさせる。

細やかな林がガサガサと揺れ、その情報の内容に平衡感覚が少し遠のいたようにも感じられる。立花はそんな様子にため息をつくだけだった。

「この食虫植物型オーグメントは、昆虫型オーグを引き寄せるフェロモンを分泌する。その特性を利用し同型のオーグメントの女性を複製して世に放てばいずれどれかは一文字と出会うようになってたというだけだ。」

「たまたま出会ったなんていう天文学的な出会いはありえない。運命的な出会いもだ。全てショッカーが君のためにお膳立てした計画の1つにしかすぎない」

「すまん。……待ってくれ、複製って言ったって死体は残ってるんだろ? これは、どういうことだ? そもそも何故その植物型……を増やさないんだ」

食虫植物型のオーグメント、複製された。運命的な出会いも全て仕掛けられたもの。あの花の匂いはフェロモンだったのだろうか? 自分に向けられた多くの悪意の計画を飲み込むより前に、何故彼女が複数必要だったのかと考える。自分は、第2バッタオーグ。つまり、同様の研究機関が存在するならば、彼女を増やすという仕組みは非効率的ではないと考えた。その間にもたなびく髪、白い肌……自分を見つめるあの視線が思い出されて、数歩先の木により掛かる。

話が長くなると彼らもわかっているのだろうが、姿勢を崩すことはなかったが彼らの横をすり抜け一文字が出てきた扉に数名の情報機関の男たちが建物の中に入っていく。せめて、ここで得られた情報が今いる彼女の助けになるといい……そう祈る気持ちも、フェロモンのせいなのだろうか?

「植物を素体にしたオーグメント手術は少なくとも成功例はないのだ。一様に死亡していると情報が残っている。彼女も何らかの欠陥を抱えているか、初の成功作なのかは知らないが……君や他のオーグメントのように次から次へと用意できるわけでもないのだろう。だから桜のように増やさざる得なかった」

「桜?」

立花が指をさす。丁度、一文字が寄りかかった木も丁度桜だったよ。春の盛りの時期も過ぎ立派な緑の葉があるのみだが、日の陰る今では胡乱な雰囲気で一文字に影を落とす。

「接木だよ、オオシマザクラという品種の樹の根から上を切断し、ソメイヨシノの枝を定着させる。すると根はオオシマザクラだがそれより上はソメイヨシノとなる。ソメイヨシノはそうやって種を残す能力がない代わりに他の桜の根を奪って定着していくこととなったわけだ。」

「同じように食虫植物型オーグメントに改造した後、プラーナを過剰供給しながら肉体を意図的に破壊。あとは健康な一般女性にそれぞれのパーツを移植する。すると女性たちのプラーナを媒介としてオーグメントの“彼女”が咲く。そして蓄えられたプラーナを使い切るまでは“彼女”となる仕組みだ。」

「これまでの個体は全て宿主のプラーナを使い切ったことが起因して死亡した事が確認されている。」

「そんな……」

悍ましい話をする。

思わずもたれ掛かった桜の木を見上げると、めいいっぱい葉を広げゆったりと全身を揺らす桜の木の一つ一つ、見えているすべてが接木された桜の生涯であると考えると、春の花見の季節に映る景色全てが嘘に思えて仕方がない。

意図的に破壊し、生体の女性に接木する。つまり、元となった彼女既に死んでいるということなのか、だが接木された彼女は今も政府機関によって画面越しに生かされているのも事実なのだ。それすら満足に理解しきれずに、自分の気持ちを疑うことと信じるべき信念がぶつかり合う様な瞬間だった。

「それで、どうする? 君が浜辺で言った様に彼女自身は誰一人として殺しの自覚も事実もないかもしれない。」

「何が言いたいんだアンタら、さっきまで随分楽しそうに話していたじゃないか」

「事実を告げたに過ぎない」

「笑わせる!」

絶望を超え、一文字の表情は暗い笑顔に変わった。どうする? とは、今この男達が言わんとしている彼女の生命維持の有無に関わることは分かりきっていた。以前本郷がルリ子と共に対決したと聞くハチオーグの件では、この男はハチオーグを射殺したと聞いている。それをせず一文字に一言聞いてみるその様子に、彼女に対する中途半端な尊厳意識よりも何らかの忖度が生まれているということだ。

それが悍ましく、憎く、だが実際に憎いのは自分の無力さであるから、一文字は口元を釣り上げたのだ。

「彼女は協力的だろうし、仮面ライダー1号とルリ子との以前の契約もある。君が望むなら保護してもいい。

この建物も珍しく最低限の被害で済んでいるのなら研究資料も回収できるだろう」

「彼女はどこにいる」

「会わせることはできない。

……少なくともフェロモンがどの程度作用したものなのか、誰にも推し量ることのできない領域だからだ」

恋の魔法だと嘲笑うでもなく、立花の目つきは真剣だった。

「もう会うことも出来ないのに、生かすためだけの戦いを俺に続けろというのか?」

「君はそれを選ぶと考えている」

やりきれず、一文字は目を逸らす。思わず握り込んだ拳は音を立て、決まった答えを待ち構えるだけの空間に口を開くことができない。

|(本郷……)

胸の内で黙っている相棒を呼ぶが返事はない。立花がさらに続ける。一歩砂利の上を高価な仕立ての革靴が滑り、先ほど映し出していた彼女の様子を向けてくる。こんなのは人質だ、こんな事をしなくても、俺はーーー……

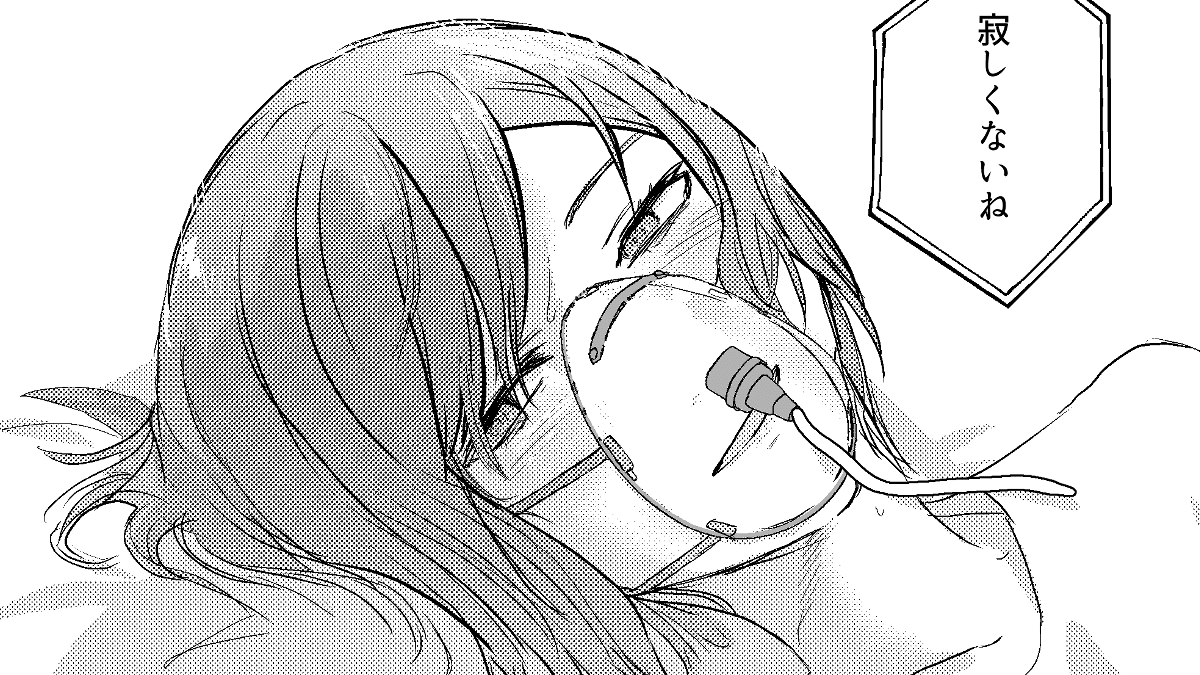

「一文字くん?」

見慣れた声、思わず顔を上げると人差し指を立て唇につけたジェスチャーで、立花が自身の存在を悟らせない様にと目線を送る。彼女の様子を映し出していた配信画面には、先程まで目を瞑っていた彼女が目を開いてこちらを向いていた。

「あれ……聞こえないのかな」

小さく手を振る姿を見ながら一文字隼人喉から湧き出る様々な思いをグッと飲み込んだ。

部屋の光が眩しすぎるのか、カメラが近すぎるのか、ややぼんやりと光って見える背景で確かに彼女は生きている。

「一文字くんー?」

「いや、悪い……体の調子はどうだい?」

「あんまり元気じゃないけど、一文字くんが珍しく電話出てくれたから、いいよ」

「倒れた時のこと覚えてるのか?」

「あんまり……、でも、一文字君がいてくれてよかった。

寂しくないね」

そう、恥ずかしそうに笑う様子を見て、一文字は自分の意思で画面の通話ボタンを押した。ブラックアウトし、小さな画面には笑っている男か映っていた……。

そして、その場に膝を折る様に崩れ落ちる。一度はショッカーに洗脳された身に、この希望は大きすぎると実感するのには十分だった。

ならば気付き、助けを乞うた身の責任は自分にある。

そんな姿を立花たちは励ます立場でもなく、答えとして受けとりその場を後にする。

『君の答えを、誰も否定したりしない』

本郷は、ヘルメットを介して頭の中でそう言った。この魂の自由を、思い出した日の様に焼ける様に目が痛むから、仕方なしに涙が溢れた。

日本中どこにだってある春の花、海の風、コーヒーの味、全てに君の香りが染み付いてるから、絶望せずにいられるよう……どうか、君には生きていてほしい。

人間でなくとも、君でなくとも、ヒーローとしての死は、きっと君に似ている。

愛している。それが嘘でも愛していると叫ぶのだ。死してもなお、目の前に居るのなら生きていてほしいと思うのだ。もう誰も君を傷つけたりはしない場所に心から安心感を覚えてしまうのだ。悪の軍団と戦う覚悟に君は必要でないのに、一文字隼人が手を伸ばしてしまったのだ。

「うううぅぅ……」

ヘルメットが手元かこぼれ落ちると、何か言わんとする本郷の声も聞こえなくなる。

溢れる様々な感情の性でどれだけ涙をこぼしても、たった一人で戦う男は誰の手も誰の慰めも受けられない。だがいつか、奴らの言うフェロモンが完全に除去されたとしても君を想い続ける理由が欲しいと願わずにはいられない。

また年が巡って、春がきた時のために……自分自身が君を失って生きて行けなくならないために、君は死して尚生きるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?