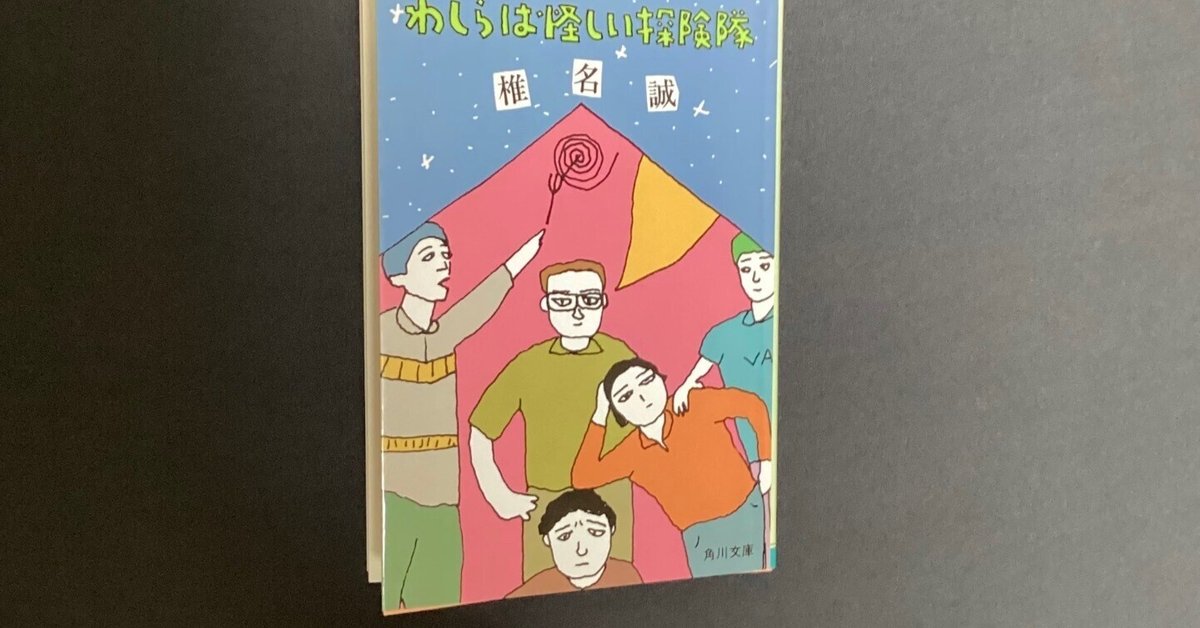

わしらは怪しい探険隊・椎名誠

椎名誠の「わしらは怪しい探険隊」(角川文庫・令和4年3月15日76版発行)を読んでみた。東ケト会で行く男たち探検隊の話。

「東ケト会」とは「東日本何でもケトばす会」のことで、日本のさまざまな離れ島に出かける会。7回目の東ケト会では、三島由紀夫の『潮騒』の舞台にもなったことがある、三河湾に浮かぶ三重県の島に行くことになった。7日末日、伊良湖岬で小さな漁船をチャーターして、島に到着した十名の東ケト会探険隊の男たち。その顔ぶれは、以下である。

椎名誠=東ケト会の会長で、隊長。

陰気な小安=副隊長。東ケト会の事務局および連絡総務担当。

沢野ひとし=炊事担当。椎名とは高等学校からの友人。

にごり目の高橋=椎名の小学校のときからの友人。肉屋の息子だったのでコロッケというあだ名だった。

依田セーネン=依田正晴。

ユー玉=椎名の弟で、椎名寛。

フジケン=椎名の家の近所の小学校のガキ大将で、小学六年。藤井謙二。

木村せんせい=椎名の古くからの友人で、弁護士。アレレ型の人。

長老=山森俊彦。最年長。なんでも知っている。

釜たきの目黒=別名「ヒロオカ」。釜たきをまかされ、酒盛り大会の宴会主任。

予定している幕営地は島の裏側であり、草いきれのすごいせまく細い山道を一列縦隊で進んでいき、そして切り通しからの緩やかな下り道を進んでいく。大きな石畳がひろがっていて、近くに湧き水が流れているところにテントを張って、離れ島生活が始まった。夜中の蚊の大群との戦い、敗けいくさの朝の孤独な失踪者、三日目の椎名と沢野の水陸島一周チャレンジの恐怖の体験、卑屈な穴ボコ作業、……このエッセイではこの東ケト会での三重の島のことをメインに、椎名と沢野の高校1年のときのアルバイトの話、東ケト会で八丈島に行ったときの憂国山羊肉演歌島酒宴の話、フジケンのこどものけんかの話、なども盛り込んである。

このエッセイは、21の章でできている。そのなかで僕が面白かったところや気に入ったところ、または思ったことについて書いていってみようと思う。

隊員のタカハシやバイト先のおっさんのにごり目のたとえを、卵や折り紙で説明しているのが面白いし、するどくてなかなかちゃんと明解である。タカハシはなぜ大人になってにごり目になってしまったのか、が気になる。

三宅島に行ったときの話として、テントを張ったまわりに溝を掘ったらすぽすぽ掘りやすかったが、そのうち巡査がやってきてなにやら向こうで叫んでいる。適当に返事をしてあしらっておき、余裕ぶってカード遊びに興じていると、なんともあわれな悲劇が襲い……。

カードの勝負でいくら相手のテを読もうが、巡査のクチはまったく読めていなかったという、おバカなオチである(笑)。

カレーライスはせいぜい三日に一回であるという話があった。いや、僕はカレーはふつーに連続で食えるぞ。ただそれは自宅で食べるからであって、野外キャンプ生活で食べるからにはやっぱ続けてではなく違うものを食べていきたくなるのが心理かもしれんなあ、と。

椎名と沢野の崖のぼりのところで、途中で上にも進めない場合戻ればいいと思っても高いところまできてしまうと戻ることも困難きわまる、という話があった。僕も小さいころ、押入れの一番上の小さなスペースによじのぼって入ってみたことがあるが、のぼるは簡単おりるは至難に感じたものだ。あの程度の高さでもおっかなくて固まってしまったのだから、そのときの椎名の気持といえば絶望の寒風の果てだろう。クギヅケになって張りつく白骨という椎名の表現、発想がじつにうまくて的確で寒々しくてリアルなイメージだ。

渦巻き印のカレーラーメンの話。やっぱ探険や冒険や旅って、話のネタが豊富だなあ、と。はたしてその後みんなの体は大丈夫だったのか……。

そして最後にこのエッセイ、「フジケンの彼方に」で終わるのだが、その終わり方、文学的でよかったですね。

フジケン、最初読んだときは大人だと思ったら、まさかの小学生だった!……フジケンのその後も大いに気になるし、あと、椎名と沢野の無事の帰還をベースキャンプの男たちがどう迎えたか、も気になった。そのへんのことも読んでみたいが、以後のシリーズやどこかのエッセイで、著者が語っているのだろうか。

★ わしらは怪しい探険隊・椎名誠・北宋社刊行。角川文庫・1982年6月10日初版発行。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?