'23-'24 日テレ・東京ヴェルディベレーザ シーズンレビュー

一時は4位以下でのフィニッシュも危ぶまれた中、終わってみれば13勝2敗7分でWEリーグの”定位置”となりつつある3位で今季を終えたベレーザ。

決して平坦ではなかった今シーズン、またしてもリーグ優勝を逃したベレーザはどこへ向かうのだろうか。'23-'24シーズンのベレーザを振り返る。

前期と後期 変わったもの、変わらないもの

WEリーグの行く末を占うリーグカップでは、一時はグループリーグ首位に立ちながらも最後の2試合でまさかの大敗を喫し敗退。

WEリーグ開幕戦はホームで勝利を飾ったものの、その後は勝ちきれない試合も多く、3勝1敗3分の4位で前期日程を終えた。

ウィンターブレイクには下部リーグにあたるなでしこリーグから得点王とリーグMVPを獲得。大型ストライカーの補強でエリア内の脅威を強化した一方で、前期良い意味でも悪い意味で注目の的となったフルバックのポジションでは堀内意、船木和夏がそれぞれ朝日インテック・ラブリッジ名古屋、伊賀FCくノ一三重に移籍。中断期間に加入した関浩二HCの下、新たなチームへと変革を遂げた。

そのサッカーの変化についてはこちらのnoteを参照されたい。

非ポゼッション時4バックで守っていた前期から、後期は5バックで守る形へ変化。ポゼッション時は最終ラインがスライドしながら左右のセンターバックが積極的に攻撃に参加する形へと変貌を遂げた。

その左右のセンターバックを務めた坂部、池上の活躍は特に目を見張るものであった。

第10節セレッソ大阪ヤンマーレディースとの一戦では最終ラインまで下がった木下からワイドの高い位置へ上がった左CB池上聖七がボールを受けると

そのまま左サイドをドリブル突破。クロスを山本が決め見事に同点弾をネットに突き刺した。

3位4位の直接対決となった第18節アルビレックス新潟レディース戦では前半アディショナルタイムに最終ラインまで下がった木下が個人技で相手の最初のブロックのラインを突破、

続いてボールを拾った藤野あおばも個人技で相手の中盤のブロックと突破すると

鈴木、土方とボールが繋がり、

最後は最終ラインからアンダーラップしてきた坂部がシュートを決め、見事に先制点を奪った。

このベレーザの3バックのシステムでは来季も右CB坂部、左CB池上の攻撃参加が重要な鍵を握るだろう。

今季終了直前には池上聖七の負傷が発表されたが、一日も早い回復・復帰を祈る。

前期と後期、2つの異なるチームであるかのように大きな変化を遂げたシーズンであったが、その両方に共通するのはポジショナルな考え方からの転換であった。

それは試合前の時間にも表れる。

昨季まではウォームアップで行うアタッキングドリルでは4v4+3のように中央にフリーの役割の選手を配置し、攻守が入れ替わるとすぐさま中央の味方を経由し相手の位置を動かすことを目指していたが、今季は中央にフリーの役割の選手を置かない5v5でボールを奪取すると同時にすぐに長いボールで前にボールを送ることを意識付けする練習が行われていた。

先述の第18節新潟戦の坂部のゴールのように、現在のベレーザは相手のブロックは個人のドリブルで突破することが多いが、その鍵を握る木下、藤野はそれぞれ来年、再来年に大学卒業の年を迎え、本人の気持ち次第では海外への挑戦も視野に入る年齢となる。

また下部組織メニーナにはU-17アジアカップで大会MVPにも選出された眞城美春のようなタレントが揃う中、一定以上のフィジカルが伴わなければならないドリブル突破への偏重は来季も続けるべきなのか、練習から短いパスを繋ぎ相手を崩す意識を再度確認するべきなのか、大きな岐路になるのではないだろうか。

No.1は誰だ

田中桃子、黒沢彩乃、野田にな、西村清花の4人のGKがレギュラーの座を争うベレーザ。1月には西村清花がなでしこリーグ2部ディオッサ出雲FCへ移籍するも、メニーナからウルフジェシカ結吏が昇格し、GK陣は引き続き4人体制となっている。

試合中にあまり選手交代がされることのないGKは実質1枠のの座を争うことになるが、今季GKとして先発出場したのは田中桃子と野田になの2名であり、それぞれ8試合、14試合ずつの出場と、機会を分け合うローテーションでの起用となった。

GKのポジションは試合中のアクションがフィールドプレイヤーよりも限定される上に、(何本シュートをミスしても1点決めればチームへの貢献が大きいとされるストライカー等と比較して)一度のミスが命取りになるポジションである。その為、GKは昔から選手の”自信”や連続して出場し続けることで得られる”リズム”が重要視されてきた。

ホーム最終戦後に田中桃子も「重いシーズンだった」とローテーションでの起用が軸となった今季を振り返っている。

いつも仲睦まじく切磋琢磨する姿が見られるベレーザの”キーパーズ”の面々ではあるが、歴史を振り返ればGKのローテーション起用の難しさが見えてくる。

2020−21シーズン、チェルシーは将来を有望視されていたGKケパとメンディーをローテーション起用。両選手のポテンシャルに反して、2024年現在、ケパはレアル・マドリードの控え、メンディーはサウジアラビアのリーグでプレーを続けている。2017−18シーズンのリヴァプールはミニョレとカリウスをローテーション起用したが、カリウスの同年CL決勝での致命的ミスの連続に代表されるようにいずれも正GKの座を射止めることはできず、アリソン・ベッカー加入後にクラブを去っている。その他にも2004−05シーズンのマンチェスター・ユナイテッドのハワードとキャロルのGKレギュラー争い等に代表されるように、GKに必要な”自信”をいたずらに削ぐローテーション起用は、時に両方の選手の将来を潰すことになる。

上記の例はいずれも後にペドロヴィッチ(チェルシー)、アリソン(リヴァプール)、ファン・デル・サール(マンチェスター・ユナイテッド)が正GKとなり、ローテーション起用をされた2選手はすべて正GKの座を掴むことなくクラブを去っている。

ローテーション起用が上手く行った例を見ると、その成功のために必要なものが見えてくる。

2023−24シーズンにリーグ2位と健闘したアーセナルは前年そのシュートストップの能力により活躍したラムズデールを控えに回し、より足元の技術が高いラヤをローンで獲得。シュートストップに不安が残るラヤの特性を十分に活かすため、アルテタ監督はチーム全体の守備を相手にシュートを打たせないことを徹底。実際にラムズデールが出場した試合では被シュート数は90分あたり2.33であるのに対し、ラヤの出場試合では被シュート数は90分あたり2.19まで減少している。

このようにチーム全体を一人のGKの特性に合わせる戦術の変更を行ったことで、ラヤはクリーンシート数16試合を記録し、アーセナル所属GKとしては3人目となるゴールデングローブ賞を獲得した。

このラヤとラムズデールの起用の使い分けの例から、GKのローテーション(特に異なるタイプのGKがいる場合)は如何に正GK候補にチームのスタイルを合わせるかが重要となってくるかがわかるのではないだろうか。

では、今季のベレーザではどうだろうか?

田中、野田の両選手とも日々進化を続ける若い選手ではあるが、前者はよりシュートストップに優れ、後者はそのディストリビューション能力に特徴があると言えるのではないだろうか。

反応に優れシュートストップに強みを持つGKの場合、チーム全体でシュートを危険でない位置から打たせてしまう守り方が最もフィットする。

しかし、今季田中が出場したリーグ戦で喫した失点の約6割(8失点中5点)はクロスまたはクロスのこぼれ球からのシュートであり、いくら反応に優れていてもクロスによりゴールマウスから非常に近い距離で放たれるシュートに反応することは難しい。

一方の野田は今季喫した10失点の内、半数の5点をセットプレーから失点している。セットプレー守備の陣形を整えるためには時には厳しく味方へコーチングすることも必要となるが、若いGKには重い任務であろう。

また、野田のようにディストリビューション能力に優れたGKがいる場合、ポゼッション時にGKが積極的にビルドアップに関与することはその長所を活かす上で重要になるが、皇后杯5回戦スフィーダ世田谷FCとの一戦後の野田のコメントでは

ーーここ数試合で自分らしさを出せている手ごたえはありますか。

チームのスタイルもあるので自分の色をどこまで出すかは、GKというポジションの特性もありますし難しいです。現時点ではプレーしながらという感じなので、すごい自分らしいプレーができているかは分からないです。GKとしては点を与えないことが一番大事だと思いますので、そこから逆算して自分の良さを出していきたいです。まだ自分のプレーをやれているとは思っていません。

と、その長所を活かす機会がないことについて言及されている。

シュートストップも足元も両方ともリーグNo.1であるGK山下杏也加(現INAC神戸レオネッサ所属)の後釜はどのGKにとっても難しい任務となる。

だからこそ、選手たちはは日々の練習で切磋琢磨をすることと、同時に指揮官は正GKの固定とその能力を最大限に引き出すチーム戦術への変更を徹底することが重要になるのではないだろうか。

ベレーザNo.1の座を担うのは誰か、決断のタイムリミットが迫っている。

シュートは多いほうが良い?

今季の試合後の監督インタビューではほぼすべての試合で、その総括の際にゴール・シュートの意識について言及がなされている。

ーー試合を振り返ってください。

リーグの開幕戦ということで緊張した状況の中で、みんながまずしっかりと自分のやるべきことをプレーで表現してくれたと思っています。 前半は特にボールも動かしながらゴールに迫る機会が非常に多かったと思います。 そこで1点で終わってしまったことが、後半少し苦しんだ要因だったと思います。やはり決めるところはしっかりと決めていきたいです。

ーー試合の感想・総括をお願いします。

(略)ただゴールを奪えなければ勝てないという意味では、相手のゴールが遠かった。前半は特にシュートも、ほぼなかったですし、後半もシュートチャンスがあるにも関わらず、シュートまで行けなかったそういう瞬間もかなりあったと思います。中盤でいくらゲームを支配しても、最後ボックスの中に入ってゴールを取れなければ、こういう結果になるという非常に悔しい結果になったと思います。

ーー今日の試合を振り返ってください。

やはりゴールを奪えない、それがこの結果に繋がっていると思います。

ーー本日の試合の総括をお願いします。

ゴールが遠い、今シーズン本当に苦しんだゲームを象徴するような、そういう展開になったと思います。なかなか相手の背後をつくことができず、ボールは動かすけれども、なかなかシュートまでいたらない、シュートもボックスの中に入って可能性のあるシュートは非常に前半少なかったと感じています。

サッカーは相手より多くゴールを奪ったチームが勝利する競技である。

しかし、近年ではサッカーという低頻度の競技では統計学的な揺らぎ、つまり”運”の要素が結果に影響を与えることがしばしばあり、その為、長期的な結果の予測等にはxG(ゴール期待値、試合中のチャンスの質を計る指標)が用いられることが標準となっている。

そのような”チャンスの質”から見たときに、「質の高いシュートを少し打つ場合」と「質の低いシュートを多く打つ場合」で結果に差は出るのであろうか?

STATS and SNAKEOIL氏ことTorvaney氏は自身のブログで詳細に分析している。

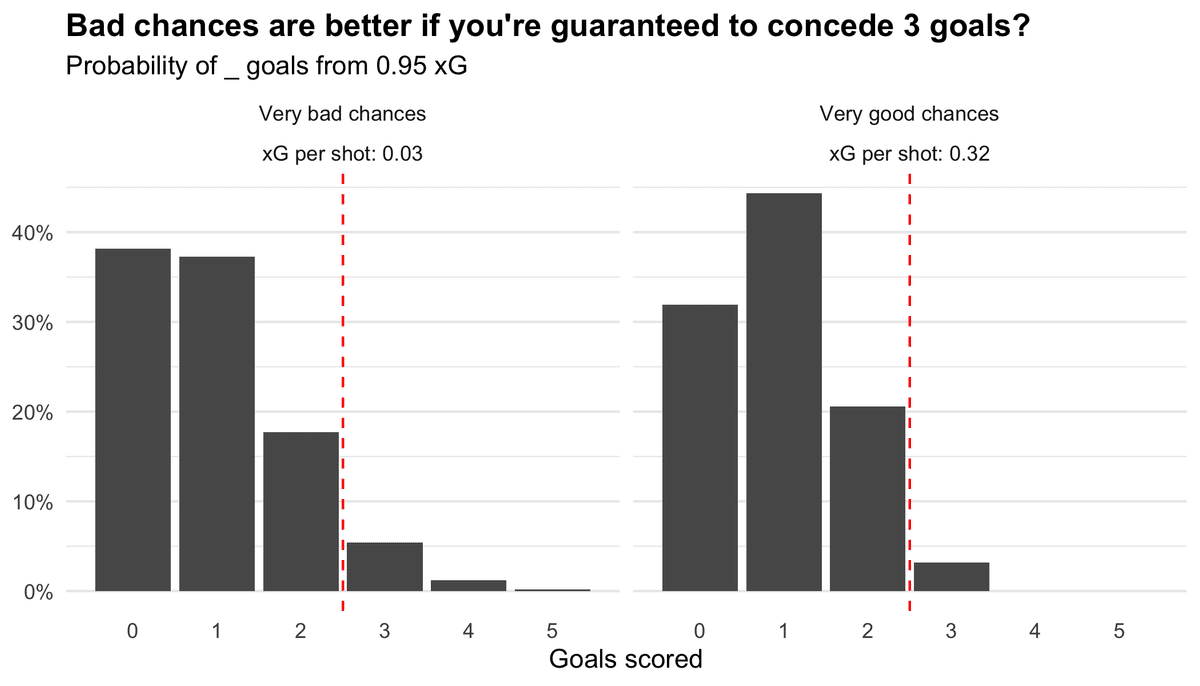

Torvaney氏によれば、「1シュートあたりのxGが0.03(質の低いシュート)を多く打つ場合」(下図左)と「1シュートあたりのxGが0.32(質の高いシュート)を少なく打つ場合」(下図右)の2つのシナリオをxGの合計が0.95点になるように設定した時に何点入るかは下図の確率分布になるという。

グラフから「質が悪くてもシュートをたくさん打つシナリオ」(左)では(たくさん打つから当然ではあるが)4点以上決まる確率がわずかに存在するものの、0点で終わる確率が非常に高く、対して「質が良いシュートを少なく打つシナリオ」(右)では少なくとも1点入る確率がとても高いという特徴がある。

サッカーは当然相手のシュートを防がなくては勝敗が決まらないため、この結果を更に何失点するかの予測と組み合わせ、得失点差の予測(xGD: Expected Goal Difference)と勝敗の確率をプロットすると下図のようになる。

要約すれば「守備が良く失点の確率が少ないのであれば質の高いシュートを本数が少なくても目指し確実に1点以上取るほうが勝率が良く、守備が悪く失点をたくさんしてしまうのであれば質が悪いシュートであってもたくさん打ったほうが良い」ということを示している。

これはベレーザにとってどのような示唆があるのであろうか?

WEリーグでは従来より”3強”と呼ばれる浦和レッズレディース、INAC神戸レオネッサ、日テレ・東京ヴェルディベレーザに、今季躍進したアルビレックス新潟レディースを加えた4チームが他よりも頭一つ抜け出ている。

リーグでの失点数が20点以内なのはこの4チームだけであり、上記に従えば、この4チームはシュートの本数を犠牲にしてでも1本のシュートの質を高めることが勝利に近づくことになる。

果たしてこれは毎試合後監督の口から語られたチームの方針と合致しているだろうか?

第21節ジェフユナイテッド市原・千葉レディース戦後に行われたホーム最終戦セレモニーではキャプテン村松智子から来季のタイトル獲得に対する強い意気込みが語られたが、

今季これまでの戦いでは、藤野あおばを筆頭に優れた個人技で状況を打開する場面や、崩しきらない状況でエリア内へクロスを供給する場面から得点する場面も多く見られたが、今夏パリオリンピックが終了すると、2027年女子ワールドカップブラジル大会まで大きな国際大会は一段落し、選手にとってはそのような大会に向けて改めてキャリアを見つめ直す機会が来るのではないだろうか。先述の学業のタイミングとも合わせて、優秀な選手ほど、当然海外という選択肢は視野に入ってくる。

そのような環境下で、現在の確率の低いサイコロを何度も振り続ける今の戦い方は、タイトル獲得にどのような影響があるのか来季注目したい。

強く、美しく、光り輝くために

競技面で昨季までとは大きな方針転換の1年となったベレーザであったが、その他の多くの面でも変化を迎えた1年であった。

WEリーグカップグループステージ第4節INAC神戸レオネッサ戦で0−3で敗れた試合後、村松主将は

ーー松田監督がメンタル面で強くならないといけないと話していました。

メンタル面は今は0に等しいぐらいに弱いと思います。それは若いから、経験不足だからと昨季からずっと言われていて、悔しいです。そこは1人1人の意識で変わる部分です。戦術の前にメンタル面を監督から言われていることを選手全員が本当に悔しいと思わないといけないと思います。

と語ったことに象徴されるように、シーズン序盤はインタビューのような公の場でチームに不足している部分について厳しい言葉で言及される場面が多く見られた。

指導法に関し心理学的な側面での発達が進み、また社会における様々な価値観が変容する中で、このようなコメントが外に漏れ聞こえてくることについては、特にチームの平均年齢が若いことを鑑みると、育成の観点では良い面だけではなく副作用もあることに留意すべきであろう。さらに、クラブのパブリックイメージの側面からもその副作用には十分に注意しなければならない。

また、特に後期はベンチからレフェリングに関して厳しい声が聞かれることが多く、現在では審判への侮辱とみなされ処罰が厳格化する流れもあるような空想のイエローカードを上げるジェスチャー等が頻繁に見られるようになった。

筆者個人はスポーツにおける感情が高ぶるような場面を否定しないし、むしろプレー選択の損得を見極めた時にファールが良い選択である場面もあると考える程フェアプレーへの意識は高くはないし、日テレ・ベレーザの長い歴史の中ではむしろ南米仕込の狡猾なプレーがまだ日本で一般的に知られていない時代からそのような狡猾さを持っていたベレーザの伝統であるとすら思っているが、それでも現状のWEリーグのブランディングやその集客のターゲットとなる層を考えた時に、現在のベレーザのベンチの立ち振舞には一抹の不安を覚える。

奇しくも今年はベレーザをピッチ内外で支えるベテラン岩清水梓が、自身の出産・子育てと競技の両立の経験を出版し話題となった年でもあった。

このような”物語”が共感を生み、人の心を動かすことで、スポーツはただの競技からエンターテイメントに進化する。

勝てば官軍負ければ賊軍の勝負の世界にあって、プロスポーツとして成立するためにはそのような要素は切っても切り離せない要素ではないだろうか。

WEリーグのレフェリングのレベルは確かに低い。そして、誤った判断には強く立ち向かうことも時には必要になる。

しかし、その”強い”姿勢だけでは”美しい”姿はついてこない場合もあるのではないだろうか。

観る者から、特にスタジアムまで足を運んでくれる人々から、尊敬を集め、憧れられる、”強さ”と”美しさ”を兼ね備えた集団になるべきであろう。

選手一人ひとりが強く、美しく、光り輝くために、試合中の90分間のピッチの中だけではない部分でも輝くベレーザをみせてくれることを来季への期待としたい。

もし面白いと思っていただけたり、興味を持っていただけましたら、サポートではなく、ぜひ実際にスタジアムに足を運んでみていただけると嬉しいです。