【デュエプレ】僕らにとって探索とはなんだ

note3本目の投稿です、よろしくお願いします。

この記事は、陰ながらデュエプレをデュエプレたらしめているシステムと言ってもあながち過言ではない、「探索」についてのコラムです。

【カード紹介】

— デュエル・マスターズ プレイス【公式】 (@dmps_info) October 18, 2019

デュエル・マスターズ プレイスのカードをご紹介!

《バルキリー・ドラゴン》

その咆哮で仲間を呼ぶ、ドラゴンデッキの定番、バルキリー・ドラゴン!

デュエプレでは、新能力「探索」で貴方に次なるドラゴンを授けます!#デュエプレ pic.twitter.com/dL3fS5aMdu

デュエプレは先日リリース2周年を迎えたゲームであり、その基幹を成すシステムを今更云々と解説して意味あるの?という声が聞こえてきそうですが、この記事を書こうと思ったのには理由があります。

以下、紙のデュエマを触ったことのある人向けになってしまいますが、例を挙げて説明します。

貴方には、紙を昔やっていたけどデュエプレは触ったことのない友人がいるとします。彼または彼女から、「デュエプレは紙とシステムが違うって聞いたけど、どこが違うの?」と聞かれたとしたら、貴方はどのように答えるでしょうか。

この質問に対して、どれだけ多くの要素を挙げて答えるかは人と場合に寄ってまちまちだと思いますが、恐らく多くの方は、少なくとも

・マナシステムが違う。

・デュエプレには『探索』という特有の処理がある。

という2点は説明する必要性を感じるかと思います。

このように考えていくと、この2つはデュエプレのシステムを語るうえで外すことのできない要素であることが再認識できます。

が、どういう訳かこの2つ、twitterなどで言及される頻度には天と地ほどの差があります。

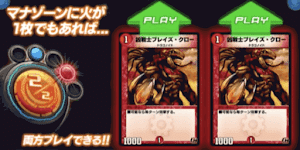

マナシステムの違いについては、デュエプレのシステムは紙に比べて「多色カードを多めに入れた構築でも色事故が起こりにくい」というのが主たるメリットとして広く受け入れられており、あまり否定意見は聞きません。あったとしても、「デュエプレのマナシステムだと、<機械提督デリンダー>の効果発動条件がリターンに対して易しすぎるので調整すべき」など、システムではなく各カードの能力に対しての意見くらいです。

一方で探索のほうはというと、有体に言って、そもそものシステムに対しての否定意見が滅茶苦茶多い。

これは、単純に数が多いというだけではなく、色々な視点からのコメント(もちろん肯定意見も含む)がtwitter上にはどしどし呟かれており、私も「あー、そういう考え方もあるのか…」と感嘆することが今現在でもあります。

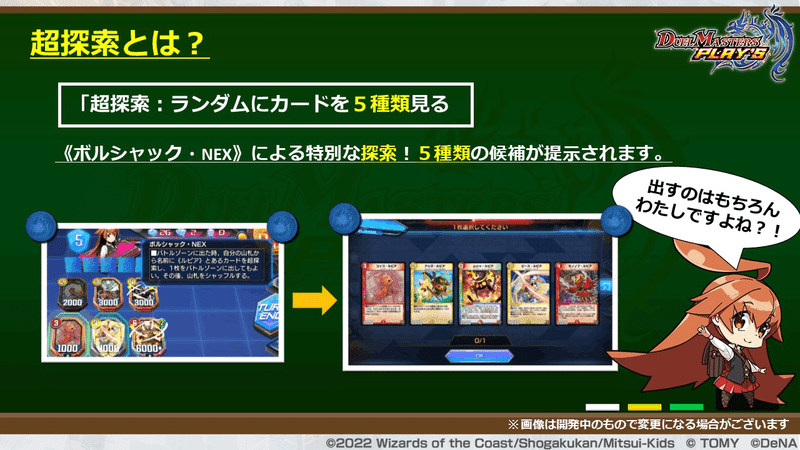

さらには、つい先日公式から突如放たれた魔球「超探索」によって議論は再興の兆しを見せており、収束点は未だ見えていない状況です。

単純そうに見えてマリアナ海溝のように根深いこの「探索とはなんなのだ?」という議論について、これはもうすべての視点からの網羅的に書くしかなかろうと腹を括りつつ思い立ったのが、この記事を書こうとした理由です。

前置きが長くなりましたが、それではどうぞ。

0.探索の仕様について

本論に先立ち、「探索」処理の細かい挙動について知りたい方は、デュエマwikiの以下ページを参照してください。

探索 - デュエル・マスターズ Wiki (dmwiki.net)

この中で実用上覚えておくべき点は、

"対象となるカードの枚数は探索の確率に影響を与えない可能性が高いとされている。"

という仕様です。例を挙げて説明すると、<猛烈元気バンジョー>のサーチ効果を使ったときに、山札に存在するドリームメイトが以下2ケースの場合で、サーチ結果の確率分布は変わらないということです。ケースAのほうが<ケンジ>をサーチできる確率が高くなったりはしません。

ケースA:<ケンジ>4枚、<バンジョー>3枚、<ウルコス>2枚、<ヤッタルワン>1枚

ケースB:<ケンジ>2枚、<バンジョー>4枚、<ウルコス>3枚、<ヤッタルワン>3枚

ちなみにこの挙動の情報ソースは"ユーザーの調査"と書かれていますが、ブロガーのミケガモさんの以下ブログ記事のことを指していると思われます。探索に限らず、ランダム要素のある処理全般について検証されている、非常に有益な記事ですので興味のある方は是非一読を。

1.対戦テンポについて

まずは、デュエプレに探索が導入された理由の筆頭候補である「対戦テンポの向上」から。

デュエプレはカードをプレイしたときの演出に割と力を入れており、ゲームとしての面白さも重視しているのだろうと推察されます。しかし一方で、これによって1試合にかかる時間が延びるというデメリットも同時に抱えてしまいます。

あまりにも1試合にかかる時間が長すぎてしまうと、新規ユーザーが敬遠してしまうことは容易に想像でき、どこかで試合時間を短くする施策が必要だ、という思考まではトレースできます。

また、単純すぎて意外と忘れられがちな点ですが、「サーチ候補先の数が多すぎると、その中から目当てのカードを探すという操作が面倒くさい」というのも、作り手側からすると悩ましい点です。

試しに今、手元にある40枚のカードの束(物理)を全部見るのにかかる時間を計測してみましたが、約10秒でした。デジタルゲーム上でこれと同程度の速度でカードを探せるようなUIを作るのは、骨の折れそうなところだと思います。

余談かつ別のTCGの話題で恐縮ですが、私は遊戯王OCGをベースにしたPSPのゲーム『タッグフォース』に高校生のころどっぷりハマっていました。

その中のゲームオリジナルカード<賢者の石 サバティエル>は、デッキ及び墓地から任意のカードを手札に加えられるという、マナコストの概念のない遊戯王のルールの中では圧倒的なぶっ壊れオリカだったのですが、効果を使うたびに「30枚以上のカード一覧から1枚を選択する」という作業が発生するのが面倒くさすぎて、私は使うのを敬遠していました。

一応、ゲームハードに関する技術はその当時から目覚ましく発展しており、ボタン入力からタッチパネルでの操作に移行しつつあるものの、これだけで解決できる問題ではないと思っています。

2.シールド確認について

デュエマが他のTCGと大きく一線を画すシステム、シールドトリガー(以下ST)。

発動すれば大きく戦況を塗り替えられるギミックであるため、「自分のシールドにどのSTカードが何枚埋まっているか?」を対戦中に確認することができれば絶大な情報アドバンテージになります。

そのため、紙のデュエマではサーチカード使用時に山札の中身を総ざらいで確認し、消去法でシールドの中身を把握する、というテクニックが存在します。

ここで一端デュエプレ開発側の気持ちになってみると、このテクニックの存在には2つ悩ましい点があります。

①制限時間との兼ね合い

②ゲーム展開が終わりまで見えてしまう

まず①について、前項で書いた通りできれば1試合の対戦時間は短くしたいので、サーチ効果の処理の制限時間も無闇に長くとることはできません。そうすると、「短い制限時間内に山札のカードをいかに多く記憶できるか」という、短期記憶力が優れているプレイヤーがより有利なゲームになります。

もちろん、広くカードゲーム全般において短期記憶力は「プレイヤースキル」の内に含まれる重要な要素の一つです。しかし、STというシステムを採用しているデュエマでは、これが勝敗に与える影響は計り知れないものとなってしまいます。

次に②について、1プレイヤーの身で言うと若干軽薄に聞こえてしまいますが、シールドを割られてSTの発動有無を確認するまでの刹那の時間のワクワク感はデュエマの醍醐味と感じます。サーチカードによってシールドの中身が分かっている状態では、この高揚感は激減することでしょう。

また、もう少し冷静な視点から考えてみます。もしシールドの中身が容易にわかるようなゲームシステムにすると、劣勢の時に「STで逆転できるかもしれない」という可能性が排除されるためリタイアボタンを押す速さは今よりも短くなるでしょう。

これは一見、試合時間を短くしたい運営にとっては好ましいように思えます。しかし、多くの試合数をこなすランクマッチというシステムでは、あまりにも透明性を高くしすぎると「自分はただただ機械的に試合数を稼いで上振れ(ここではシールドに埋まっているSTの種類・枚数)を待っているだけなのではないか?」という錯覚をプレイヤーにより強く与えてしまいます。

言い方が難しいですが、運とスキルの両方が絡むゲーム全般に言えることとして「自分は運の波を適切に乗りこなしている」という感覚をプレイヤーに抱かせるのが、優れたゲームの特徴です。

3.公開領域の探索

前項までの議論は基本的に非公開領域である山札からのサーチについてでした。しかしデュエプレでは公開領域である墓地・マナゾーンからカードを選択する際にも、基本的には探索の処理をします。

これが探索を巡る議論の中でも特に槍玉に挙げられがちなところです。<ロマノフI世>や<シーザー>など、この仕様によって本来発揮できたはずの出力にランダム性が入ってしまった結果、使いづらくなってしまったカードには枚挙に暇がありません。

ちょっと捻ったところでは、チャージャー呪文を撃つ→<ストーム・クロウラー>等でマナから回収し再使用する、などの紙では使えた玄人向けコンボも成立しなくなっています。

この問題に関連して、最近聞いて私が「なるほどな」と唸ったものがあるのですが、それは「公開領域のサーチも探索にしてしまっていることで、かえってゲームテンポが悪くなっているのではないか?」という意見です。

たとえば<ロマノフ>のアタックトリガーで墓地の呪文を撃とうとしたが探索の結果目当ての呪文が当たらなかった場合、プレイヤーは「他のカードで最善はどれか?」を新たに考えねばならないため、思考時間はむしろ増えている、という指摘です。

これはかなりクリティカルな指摘で、開発者側としては「探索によって選択肢を狭めれば思考時間は減るはず」と考えるのが素直な思考ですが、実際のプレイヤーは「カードの効果をプレイする前になにをするか(先の例で言えば<ロマノフ>でどの呪文を撃つか)は既に決めている」ことが多く、この齟齬が軋轢を生んでいると感じます。

正直に言って、私もこの点については「公開領域のサーチは探索ではなく自由に選ばせて欲しい」と思っています。

しかし先日の上方修正で、セイバー(身代わり)能力の挙動修正として<ポッポ・弥太郎・パッピー>のみが修正された件から推察するに、各カードの効果処理の挙動はカードごとに強く紐づけられており、「同系統の能力を一括で調整する」というのは現実的には難しいことが伺えます。

覚醒編(デュエプレだと14~15弾?)の勝負編が終わるタイミングあたりで、この問題の解決も含む大型アップデートがあればいいなあ……という根も葉もない個人的な希望だけ書いておきます。

4.カードデザイン・デッキ構築

まずはカードデザインについて。

効果の起動条件が違うので厳密な比較ではないのですが、<ボルット・紫郎・バルット>と<風来の股旅 ビワノシン>という2種類のクリーチャーを例にとって説明します。

<ボルット>がクロスギアのみサーチなのに対し、<ビワノシン>はサムライであればクロスギアでもクリーチャーでもサーチできます。しかし<ビワノシン>はそのサーチ対象の広さがデュエプレでは仇となり、「サーチしたいカードを探索で外す」可能性が高いリスクを重く見られ、<ボルット>に比べて環境での採用率は圧倒的に低いです。

このように「サーチ対象の範囲が広いカードほど、カードパワーが低くなる」というのは直観に反しており、否定意見の集まるところです。

一応、肯定意見も挙げておくと、探索の導入によって「カードデザインに幅を持たせられる」という利点があります。

仮に、デュエプレが紙のデュエマと全く同じシステムでカードプールだけが狭いゲームであったとすると、唯一性のある効果を持ったカードの絶対数が減るのでカードデザインの幅は狭くなります。探索という、紙とは違う軸を新たに足すことで、デザインできる範囲を広げているという見方もできます。

先日実装が発表された「超探索」は、まさにこの利点を活かしたデザインの形であり、今後さらに探索というシステムを拡張していく姿勢を公式が見せたという風にも受け止められます。

次に、デッキ構築について。

サーチカードの探索によって表示される候補が3種類以下になるようにする、という手法がデュエプレにおけるデッキ構築ではセオリーとなっており、この制約によってデッキ構築の幅が狭まっていると感じる人は多いです。

極端な例でいくと、<G・A・E>はゴッドカードの両面がサーチ効果を持っており、このカードを採用する場合はデッキ内の光のクリーチャー&ゴッド及び自然の呪文の種類に強く神経を使う必要があります。

またこれに関連して、紙ではプレミアム殿堂に指定されている<蒼狼の始祖 アマテラス>が、デュエプレに(表面上は)同じスペックで実装されたことは記憶に新しいです。

紙での<アマテラス>の規制理由は、同じくプレミアム殿堂に指定された過去のある<エンペラー・キリコ>と組み合わせたときのソリティアが危険視されたのもありますが、<アマテラス>の持つ「1枚投入の呪文・クロスギアを状況によって撃ち分けられる(=俗にいう、『銀の弾丸』戦法)」という強みが度を越していたからです。

次の12弾で<アマテラス>と相性の良い呪文は登場しますが、逆に言えば『銀の弾丸』戦法が取れるようになる未来はどんどん薄れていきそうであり、少し寂しいような心持ちになります。

終わりに

いかがだったでしょうか。

……と、ここで終わると「それで結局お前は探索に賛成反対どっちなの?」という質問が第二宇宙速度で飛んできそうな気がするので答えておきます。

2.項でも少し触れましたが、基本的に私は、広くゲームの中に「運の要素」が入ってくることを肯定しています。さらにカードゲームはその性質上、「新しく追加するカードのデザインによって、ゲーム全体の『運と実力』のバランスをある程度コントロールできる」という独自の強みを持っています。

このバランスをとるのに探索というシステムは一役買えるので手法としては「アリ」で、その結果運か実力のどちらかに比重が傾きすぎたとしたらそれはゲームデザイン全体の問題だ、というのが私の回答になります。

「デュエプレではサーチカードを使うと3種類しか候補が表示されない」

書こうと思えば1行で書けるシステム、探索。

ちょっと掘ってみると、最後にはなにやら哲学チックなところに終着してしまいました。

なんだかんだ言いつつもDCGは誕生間もない赤子のような存在であり、今回のような疑問を発端として、その無限の未来にたまには思いを馳せてみるのもいいのではないでしょうか。

それではっ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?