西南学院大学博物館の企画展、他を見てきた話(2022年・春)

注意事項

某アプリゲームのキャラクター・天草四郎時貞に感化された著者が執筆しております。何のことか分からない、または、ご理解いただけない場合は閲覧をお控えください。

西南学院大学について

福岡県福岡市にあるキリスト教主義の大学です。博物館(観覧無料)が併設されており、今回はその企画展と常設展を見に行ってきました。

【次回企画展予告】

— 西南学院大学博物館 (@seinan_museum) January 13, 2022

「創られたキリシタン像(イメージ)―排耶書と実録のなかのキリシタン」

会期:2022年3月5日(土)~5月31日(火)

会場:西南学院大学博物館1階 企画展示室 pic.twitter.com/nVykLI3f1S

▼入口。レンガ造りの建造物で、絵になります。

企画展「創られたキリシタン像―排耶書と実録のなかのキリシタン―」

企画展と常設展は一部撮影可(フラッシュ撮影等は禁止)でした。ただし、相互貸借特集展示『島原・天草一揆を記す』のほうは全資料撮影不可です(※カードで記載があります)。

リーフレットは割とよくありますが、ポスターもご自由にお持ちください状態だったのがびっくりでした(比較対象:アンケート回答特典のしおり)。初見「どこに飾ればいいんだ?!」となりましたが、掲載の資料が紙ベースでかつ大判で見れるのは確かにありがたいです。

▼原城の攻略図。ちなみに地図の右上、蓮池の近くが天草四郎の居宅です(文字で説明書きがあります)。

資料について

と言いつつも、撮影可能な資料はデータベース化されているのでネットで閲覧できます。天草軍記の各巻、展示されていないページまで見れちゃいます(ただし無断転載不可)。著者は帰宅してから知りました。

撮影可能資料を全部ここに載せると行く意味が無くなってしまうので、本記事では一部を掲載いたします。

第一章

第一章では、島原・天草一揆に関連する資料と、その直後に刊行され始めた排耶書(はいやしょ・キリスト教に論駁を加えた日本近世の書物)の紹介がされていました。

本章の資料は撮影不可でしたが、総大将である天草四郎が負傷したことで原城内部の士気が下がり、唯一の生存者とされる内通者が動き始める経緯は興味深かったです。島原の乱は、排耶書が刊行される重要な起点であり、キリスト教をいかに論破するかの元になる資料となっていくとすれば、類まれなカリスマ性を持った少年・天草四郎時貞はあくまで人間であり、銃で撃たれれば傷つき、首を刎ねれば死を迎えるという事実はあまりに大きな疵だったのではないかと思います。

▼公式ツイッターで原城攻略の地図が紹介されていました(2022/03/16 追記)

企画展「創られたキリシタン像」資料紹介✍️

— 西南学院大学博物館 (@seinan_museum) March 12, 2022

本日は『肥前島原記』をご紹介します。

寛永14(1637)年に起きた島原・天草一揆では、一揆勢が原城に籠城したとされます。

この資料には、原城攻略の際の陣図が描かれており、幕府軍の柵や井楼(せいろう)・天草四郎の家についても記述されています。 pic.twitter.com/DJDpDVBB02

第二章

第二章では、一般民衆向けの排耶書が作られ、のちに禁教期における実録を介して民衆にキリシタンの像(イメージ)が広まっていく様子が描かれます。実録とは小説のような書物です。事実という触れ込みで書かれていますが、その中身は虚構や脚色もあったといわれます。

当時、キリシタンは庶民にとって禁忌であり、未知なるものでした。要は、知っちゃいけない分、好奇心をそそられると。そのようなベースがある中、キリシタン実録群は民衆の需要に合わせ、脚色を重ねられていきます。

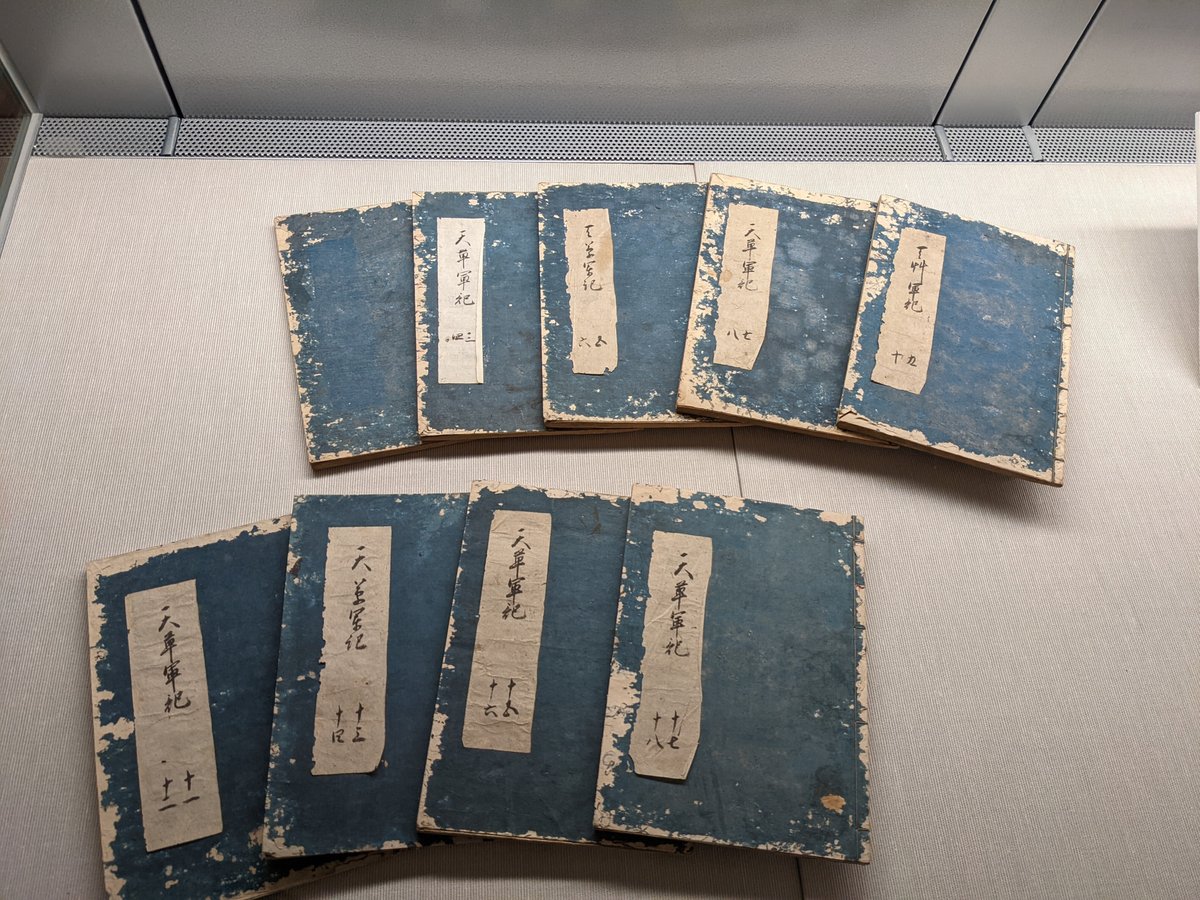

▼天草軍記

水戸光圀が出てくるのはさすがにやりすぎだろ!とツッコみそうになりましたが、いや、現代も需要に合わせた脚色に関してはそんな変わらないなと(後述)。

※ここからはゲームもまじえた所感です

江戸時代中期、実録は娯楽の一つとして捉えられていました。

現代でも彼らは創作のキャラとして消費されており、著者の私もそれを享受している身です。江戸時代の民衆と同様、未知なる存在には惹かれるものがあります。好奇心には抗えません。ですが、それをすべて史実として知る必要があるのか、と言われると実は疑問だったりします。リフレッシュしたいのに勉強しなくちゃならないのって辛くないですか?興味があれば調べるぐらいでいいと思うのです。

ただ、虚構であることを認識しているか否かは大きな違いだと思います。

キリシタン実録において、日本人修道士がメタ的に都合のいい悪役として描かれていることを、民衆は本当に「事実」だと捉えていたとしたら?

第三章

最終章では、明治時代以降の排耶書と、キリシタン遺物についての紹介がなされます。

明治時代の廃仏毀釈により、キリスト教を排斥する動きが現れます。ここで再び排耶書が登場するのですが、その内容の薄さも含め「この人たち、なんて悪あがきを……」と苦笑いせざるを得ないです。

その後、東京での展覧会にてキリシタン遺物が展示されたことをきっかけに、キリシタンブームが到来します。

▼踏み絵?

▼キリシタン仏像?

「なんで各キャプションにクエスチョンマークが付いてるんだよ!」

……というのも、これらが本当にキリシタンが使っていたものというわけではないからです。ブームと需要に合わせて作られた模造品。

第三章の説明は他と比べてもかなりトガっていて好きでした。この章でも「虚構」について考えさせられました。これまで別の博物館でいくつも信仰用具の展示を見てきただけに、一層心にくるものがあります。

博物館の在り方についてまで言及するの、格好良すぎる。

▼展示を見た後だと余計にメインカラーについての話が刺さる

みなさんこんにちは☀️

— 西南学院大学博物館 (@seinan_museum) January 29, 2022

今日も寒いですね。いかがお過ごしでしょうか?

博物館は2月8日(火)まで臨時休館中ですが、館内では次回企画展の準備を進めています✍️

ついに、ポスターとチラシが完成しました🎉🎉

(メインカラーのグレーは、「虚像」をイメージした色です🧐) pic.twitter.com/x6IJEV7KBs

相互貸借特集展

原城跡で出土した硯、文献の展示がされていました。こちらは撮影不可。公式ページに写真が載っているので、リンクだけ貼っておきます。

こちらの展示は常設展の一区画に設営されています。企画展の第一章でも矢文について言及されていたため、同日に見られて良かったです。

常設展(一部のみ)

常設展も盛りだくさんで面白かったです。

絵画や食器、各時代の聖書など、目で見て美しさを楽しめる展示物が多かったです。

▼羊皮紙を触れるコーナー。

▼パーティションのデザインもハイセンス

▼聖書植物の世界

聖書に登場する植物の紹介。パンフレットも含め、個人的にかなり面白かったです。創作にも役立つかも?

おまけ

お土産、と言っていいのか微妙ですが、過去の図録が入口で販売されています。薄いものはなんと100円で買えちゃいます。閲覧のみも可能。

▼2009年春季特別展の図録。

写真も年表も充実していておすすめです。論考も考えさせられる内容で気に入っています。

ところで、今回の企画展では古文書の展示が多かったのですが、抜粋部の古文を読むのがなかなか大変でした。現代語訳欲しいと何度思ったことやら。とはいえ、高校時代で止まった知識をフル稼働で読んでいくのもたまにはいいかなとも思いました。

企画展は2022年5月31日(火)まで、相互貸借特集展は4月下旬までの開催です。蔓延防止措置などの影響があるかもしれませんので、詳しくは公式サイトをご覧ください。

ちなみに、日曜日は休館日です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

お近くの方はぜひ行ってみてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?