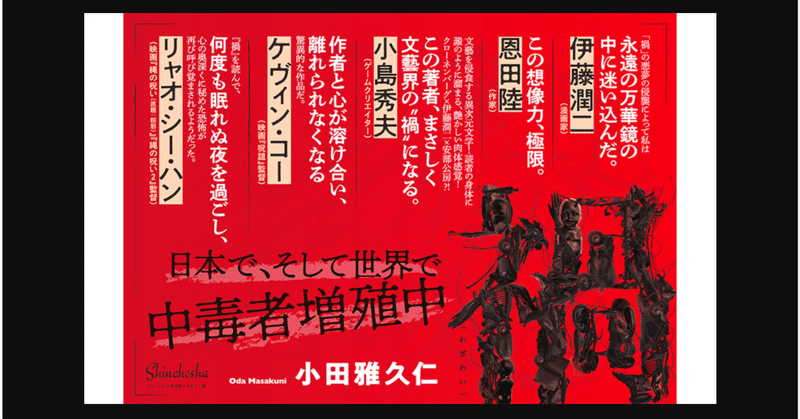

小田雅久仁『禍』について—「食書」を最初に持ってくる意味

小田雅久仁「禍」を読んだ。正直な感想だが、ここ最近読んだ本の中で一番濃密な読書体験を味わわせて頂いた。全編が全編、新鮮なグロテスクと衝撃をもたらしてくれる一流のエンターテインメントとして仕上がっている。全ての作品に心躍らされる短編集というのも、かなり久し振りに巡り合ったものだ。

2014年にデビューした小田が出している本は「増大派に告ぐ」「本にだって雄と雌があります」「残月記」の三冊のみで、「禍」は四冊目の著書にあたるが、「本にだって雄と雌があります」でTwitter文学賞第一位を獲得し、「残月記」で吉川英治文学新人賞と日本SF大賞を受賞するなど寡作ながら高い評価を得ている作家だ。しかし定期的に商業誌に発表してきた短編は単行本化の陽の目を見ることなく放置されてきており、SFの界隈で数冊のアンソロジーに拾われたのみである。「禍」は、小田がそうして「小説新潮」に発表してきた短篇群を一冊にまとめたもので、古いものは2011年、最も新しい作品は2022年発表である。

前置きはこのあたりにして、内容の紹介に移る。順番に、「食書」「耳もぐり」「喪色記」「柔らかなところへ帰る」「農場」「髪禍」「裸婦と裸夫」の七編が収録されている。わざわざ「順番に」と入れたのは、「食書」を冒頭に持ってきたことに大きな意味があるからだ。

「食書」の内容を簡単に説明しよう。主人公の無気力な日々を送る作家は、ある日女性がトイレで「本」を貪り食っている光景を目にしてしまう。同じように本を食べてみると、本の内容を体で体験できるたまらないエクスタシーを体験する。病みつきになった主人公は、「食書」の沼にどんどんはまり込んでいく‥‥‥という話である。

この作品は、展開に関して言えば良くも悪くも完成度の高いデカダンス小説の枠に収まっている。しかしここではこの種の小説が辿る破滅のお約束をきちんと守ってしまっていることを批判したいわけではなく、小説という媒体に対しての鋭いアイロニーが展開されていることに触れたい。

「それにしても終始、圧倒的な臨場感だった。見たもの、嗅いだもの、味わったもの、触れたもの、感じたこと、その一切の感覚が、つるりと薄皮を剥いだかのように際やかに艶めき、現実を遥かに超えてなまなましかった。」

「果たしてこれは小説ごときが持つべき健全な力だろうか。書物は文字の連なりであることから解き放たれ、経験に肉薄し、経験を超えるべきなのだろうか。」

「食書」の魅力に憑りつかれた主人公が、「食書」と「読書」を比較してこう述べる場面は、作者である小田自身の小説批判でもある。「食書」によって得られる映像と体験の圧倒性には、「読書」による、活字がもたらす体験は全くかなわないという諦念のもとでこの小説は書かれている。例えば、主人公が最初に食べたのは三流グロ小説だが、その本の内容を肌身で「体験」するだけで主人公は代えがたい愉悦を味わう。逆に言えば、「体験」や「リアル」を文字に直せば劣化は免れないということでもある。これは小田雅久仁の、小説家としての敗北宣言に他ならない。そして終盤、主人公は「食書」が広まり、誰もが本を(食べるために)求めて彷徨う未来を想像する。人々が、虚構による劣化した疑似体験ではなくダイレクトな「体験」を求めるようになるという予言であり、実際にCDの売り上げ低迷とライブ市場の拡大が同時進行している音楽業界に、その現象は起こっている。

この「小説の敗北」を突きつける作品を冒頭に持ってきたのは、はっきり言ってアホだと思う。小説がどう足掻いても映像に叶わない媒体であると覚え込ませられた読者の眼には、後に並ぶ作品が(どれほどの傑作であったとしても)「これを食べたらもっと濃密な体験が味わえるだろうなあ」という風に味気なく見えるに違いないからだ。確かに、小田雅久仁が一段下の作家だったらそうして「食書」を最後に持って行く「逃げ」を選んでいただろう。高クオリティの作品を最初の六編に並べてから「食書」を読ませ、「所詮お前らが今読んできたものはリアルには叶わないものですよ」というニヒルに浸らせることで「禍」を完結させていただろう。

しかし小田はそんな安易な選択肢は選ばなかった。彼は、「食書」を一番手に持ってくるという蛮勇を敢行することで、自分の身長の二倍の高さのあるハードルを設定する茨の道に進んだのだ。(誤解のないように言っておくが、僕は小田が彼の作家としての力量では力不足の挑戦をしていると批判したいわけではない。僕が言いたいのは、小説を書く全ての人間に等しい難易度で立ちふさがる壁に取り組んでいる、ということだ)

そして二番手の「耳もぐり」で、早くも小田は「小説は体験にはかなわない」という、自分で設定した無理難題に対し一つの回答を提示してみせた。映像では表現することのできないもの、おそらくは小説でしか提示できないものを「耳もぐり」は描くことに成功している。

「耳もぐり」は一人の男の独白で構成されている。どうやら失踪した恋人を探しに来た男に、失踪人の隣人が語って聞かせているらしい。男は昔、他人の頭の中に(耳から)入り込み、その人の遍歴を覗くことができる「耳もぐり」という術を目撃し、自分もそれを会得したのだと語る。そして、ある時から、誰かに「潜った」ままで、その人間の人格と自分の人格を融合させてしまうことに夢中になり、それを繰り返して生きてきたのだと語る。すでに男の中には212人の人格が混在しているという。

勘のいい読者はもうお分かりだろう。そう、失踪した恋人は男に潜られ、人格を溶かされたことで消滅してしまったのだ。そして、話を聴きに来た男も同じく吸収されてしまったことが明かされ、人格の混じり合いの中で恋人と再会して物語は終わる。

つまり、物語の冒頭で失踪人の隣人として女に話していたのと、その後語られる耳もぐりを目撃・体験したのはそれぞれ違う人格であった、というレイヤー構造が最後に明らかになる。このトリックこそが、「耳もぐり」に小説として唯一無二の輝きを与えているのだ。

主人公の中に内在する複数の意識が入れ替わったり混ざったりしながら物語を語るという手法自体は、それほど珍しいものではない。既に前世紀に発表された筒井康隆「トラブル」や新井素子「あたしの中の‥‥‥」などの先作が存在している。ただし、これらの作品では複数の意識・人格が混在していることが早い段階で明かされ、読者は代名詞や思考がぐちゃぐちゃになったグロテスクな描写を楽しむ仕掛けになっている。つまり意外性を取り除いてしまえば、意識の混合を小説という不利な手段で再現しようという悪戦苦闘に過ぎず、はっきり言ってしまえば、リアルさに関しては、漫画・呪術廻戦の虎杖と宿儺の意識のせめぎ合いの方がよほど完成度の高いものに仕上がっている。

しかし「耳もぐり」では、違う人格でも一人称は「私」で統一されており、最後まで複数人格が混ざっていることは明らかにされない。これは一種の叙述トリックであり、もし「耳もぐり」が映像作品であったら、最後まで人格の混在を隠しておくことはできなかっただろう。なぜなら、過去の回想に出てくる「私」は最初に話している「私」と別人であり、顔が違ってすぐにトリックが露呈してしまうからだ。主人公の目線で映像を展開すればいいかもしれないが、あまりナチュラルな手法とは言えないだろう。「耳もぐり」の人格のレイヤーのトリックを自然に行える表現手段は「小説」しかない。(1)

小田は、最初の「食書」でおよそ無謀なハードルを確信犯的に設定し、続く「耳もぐり」で見事にそれを飛び越えて見せて読者を唸らせるという、半ばイカれた曲芸を見事に成し遂げている。

三編目の「喪色記」から最後の「裸婦と裸夫」までは、残念ながら「耳もぐり」ほどは小説の無二性を獲得できていない作品が続く。芸のある文章で綴られるグロテスクな描写には唸らされるのだが(と言うか全編、普通に考えれば平均レベルを遥かに超える完成度の作品だ)、「これが映像になったらもっと凄いだろうな」という思いから逃れることができない。

だから僕は、「食書」を最初に持ってくるのはアホだと言ったのだ。「食書」を最後の作品に設定していれば、レベルの高い怪奇小説を読者に堪能させた後、小説の限界を読者に叩きつけることで、エンタメ性と小説批判を両立させられたはずなのだ。

小田はその完璧なルートを選ぶことなく、最初に小説の限界を自ら示した上で、それを乗り越えようとする、より高度なパフォーマンスに挑戦し、全体的には微妙な結果に終わっている。「耳もぐり」では見事、小説作品として映像に一矢報いることに成功しているが、残りの五篇で同じような成果を収めているとは言えない。十点満点で言えば二点か三点というところだろう。

しかし、「小説で映像に勝ってやろう」という蛮勇に近い意図には、読者として拍手を送るべきだと思う。小田雅久仁は、「小説」という表現方法に誰よりも意識的な作家だ。宇野常寛の言う「現実に対する虚構の敗北」が進行している世界で、このような作家は極めて貴重な存在だ。

(1)「耳もぐり」は新潮社の「くらげバンチ」でコミカライズが連載されている。同一人物が喋っていることを最後まで(相手の顔を描かないことで)隠す構成は原作をリアルに再現しているが、最初に話している「私」と過去のエピソードに登場する「私」の相違を、二者を同じような顔で曖昧に描くことで逃げており、完成度は原作より落ちる。「耳もぐり」が小説という手段でしか成立しないことの証左である。

小田雅久仁『禍』新潮社、2023年7月

https://www.shinchosha.co.jp/book/319723/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?