「こんな体験 人生変わっちゃうね」

生産行為とは関係ない

仕事とは関係ない

意味の無いことに喜び 楽しむ

これは 意味が無いなんてことはぜんぜん無くて

人が人らしく暮らしていけるための

さまざまな"試み"なのではないかなあと

考えている次第です

ビデオゲーム(死語だなぁ)というものを教えてくれたコンテンツのひとつとして、FF7は僕にとってそれなりに愛着あるゲームです。少なくとも数々のスピンオフに手を出すくらいには好きでした。

それがリメイクされるって知ったときには……まぁ正直そんな期待してなかったんですな。いい感じだったらいいな、くらい。

実際やってみると期待以上。ストーリーもゲーム性もグラフィックも音楽も、どれをとっても最高で、傑作といって差し支えない代物でした。

リメイクとしての理想をやってくれた。そう思っています。

さて、そのリメイクは三部作に分割されるとのことで。

今回リリースされた……あれ、もう発売日から3か月経ってる、怖……FF7R2に対しても例に漏れずというか学ばずというか、正味そんなに期待していませんでした。多分いい感じになるんじゃないかなーくらい。なんなんでしょうね、この心のはたらきは。

結果どうだったか。

最高…………………………………………とは、一概には言えない。

どこかダメだったのか?いやいや滅相もない。とんでもないクオリティのもんをいただいて感謝感謝なんですが……。なんというか、最後の最後に捻ったんですな。斜め上にいったんじゃないんですよ。捻ってるんです。

発売から3か月。煮え切らない感想をグダグダと述べてしまうくらいには、いまだにこのゲームを消化しきれていない。

でもこの異物感って、傑作をプレイした後特有のやつなんだよなぁ。

今作は物量面において、およそ和ゲーとは思えないがんばりを見せてくれました。なにはともあれ、まずはフィールドと探索の面から語るべきでしょう。

単純にオープンマップの広さも流石なんですが、注目すべきはゴンガガの大ジャンプキノコやコスモの空中遊泳のような、エリアごとにユニークなアクションが用意されていることですかね。これによって探索要素へのアプローチが特色を持ち、新しいエリアへの到達がもたらす「また同じ要素の回収をやるのか……」というダルさが軽減されていました。

それどこから出てるの

探索要素自体も、しっかりとゲーム的に価値のある報酬が設定されていたり、「ちゃんと面白い」ラインに乗るように作りこまれたミニゲームがあったりと、なかなか手応えを感じるものばかりで良かった。FF7の世界観やゲームとしての色をしっかりと持ち、連続的なものとして存在するのも好印象。

本筋であるバトルというゲーム性を随所に挟みつつも、まったく別の遊びを多々盛り込んでいるところに、原作と同じ「なんでもやってやれ」というマインドを感じました。

その他の細々とした点に対しても言えることですが、FF7というゲームが本来抱えていたポテンシャルをリメイクとして最大限に引き出していると言えましょう。

つーか盛り込みすぎって言った方が適切かも。テキスト、UI、アセット、どれをとっても。

巷では「ものすごい製作費のかかり方を感じる」というような話も聞きますが、プレイしてみればよくわかります。ほんとのところ、シャレにならない人員と工数がかかっていそう。

だからまあ、ミニゲームの操作性はもうちょっと、と思うこともありましたが、飲み込みましょう。些事です。

僕はやっぱりカードゲームが好き。

こだわりといえば全体の難易度調整に対しても同じことが言えます。次はバトルの方を見ていきましょう。これは語り代があるぞ~。

前作で作り上げられたバトルデザインは、原作のアクティブ・タイム・バトルを現代風に解釈した「アクションっぽいコマンドバトル」とでも表現すべきもので、これは独創的で確かに面白かったです。

基本としてワンボタン押せばキャラが動くというアクション性を担保しつつ、魔法やアビリティという強力なコマンドにATBゲージの蓄積と消費という制約を設けることで戦いにアヤを与え、無敵時間のない回避やキャンセルタイミングがシビアなガードは、考えなしにやっても効果的ではないという調整。

これにより、アクションでありながら瞬間ではなく数秒〜数十秒のスパンで攻撃/防御のターンを見極める工夫が求められるつくりになっています。単純な反射神経がものをいうバトルにはしなかったのです。

さらに、バーストというシステムを採用することでノーリスクで倍率ダメージが与えられる時間を作り、緊張と解放のカタルシスを生んでいました。

最近でいえばAC6のスタッガーなんかも同じですね。勝負にメリハリを作ると同時に「自分が考える最高のコンボをキメたい」という欲求を満たせる良い仕組みです。

「3秒後を悔いろ」は流石にかっこつけすぎだと思います

これらのシステムを用いた上で、ゲーム全体を通しての難易度は、昨今のマスに向けたゲームにありがちな「何も考えなくてもクリアはできる」ような代物ではなく、エネミーごとに試行錯誤が求められる作りこみとなっています。

もちろんRPGなのでレベリングという救済措置は残しつつ、です。

要するに、アクションとRPGの融合として極めて高精度でありつつ、障害を乗り越える達成感というゲーム性の根本への志向は決して失わなかったのが前作、FF7Rでした。

今作においてもその思想はしっかり引き継がれています。

その上で新たなエネミーが追加され、また、回避の無敵時間やジャストガード、連携アビリティの追加によってさらにアクションゲームに寄り、プレイングの幅が広まったと言えましょう。

……ただ、ここについては僕は一過言あるところです。

シネマティックな演出とともに強力な攻撃が出せる

不満はいくつかありますが、最大の不満は多対多、あるいは一対多の戦闘の上手くいってなさが解決されていない点が筆頭としてあります。

基本的に、意識外のエネミーの行動への対処はできない、と僕は思っています。実際はできないことはないのですが、管理すべき要素が増えることで目の前にいる積極的に対処したいエネミーからの集中を削ぐことになり、特にボス戦クラスで多対多となると受け身の対応に回り続けるプレイングになってしまいがちです。目の前のエネミーに集中してしまうと意識外からの攻撃に吹っ飛ばされたりしてさらにうざかったり……。

問題なのは情報量として処理しきれないことではなく、能動的な立ち回りを阻害してしまっていることです。これはあまり面白くない。音ゲーがしたいわけではないですからね……正解の択を引き続けるだけ、となってしまうとあんまり……。

ヘイトシステムを見直した上で味方の行動を「ガンガンいこうぜ」的にガンビットできればある程度解消するんじゃないかなァとは思うんですが、そんな簡単じゃないんですかね。

前作の時点でも同じことは感じつつ、まァ味方の回避性能はある程度優秀だし、ストーリークリアするだけなら気になるケースそんなにないし、とスルーしてたとこですが、今作からジャスガやフレーム回避が導入されたことで良くないところが助長されてしまったように感じます。

あと、ジャスガやフレーム回避がシステムとして出来ること前提としたエネミーの行動が増えて、前作の魅力だったRPGらしいターンの立ち回りの比重が減ってアクションに寄ってしまっていることも寂しい。これはより個人の趣味の話ですけども。

でもアクションに寄った割にダウンからの復帰に無敵時間がなかったり被弾時の拘束時間がやたら長いものがあったりで、気持ちよさを拾い切れてない片手落ち感は気になるよなぁ。

とはいえ、基本は楽しいです。ていうか散々言っておいてですがノーマルモードではほとんど気にならないです。よっぽどエネミーの構成が尖ってなければ。

上述の話はどっちかっていうとハードモードで顕在化してました。こっちに関してはもっと文句を言いたいところですが(装備の工夫が求められるわりに再挑戦に微妙に時間がかかるとか、そもそも「できていたことをできなくする」ことで難易度上げるのってどうなの?とか)、ゲームの本筋じゃないのでスルーします。大人として。

全然納得してないですけどね。

アレキサンダーとオーディン一緒に出すの何?

あんなのゲーム性じゃないよ。

気を取り直して、良い所~。

アートの美しさも触れておかないとでしょう。

ミニゲームの件でもうっすら触れましたが、原作のFF7には「とにかく色々やったれ」のマインドがあって、それは世界観の部分においても例外ではなく、特にグラフィックデザインによく表れています。

グラスランドやジュノンというエリア単位での景観の変化も素晴らしかったですが、なによりカームや神羅屋敷、ゴールドソーサーといったランドマークの作りこみたるや……。

僕、誇張じゃなく陶酔してましたから。

モンスターとかキャラのデザインも良いんですけどね。

第7歩兵連隊の指揮官とか好きですよ。

モンスターだと北条絡みの実験体連中とか。

でもやっぱり風景がいいよなァ。

荒廃っぽさというかアバンダンドな感じが至る所に感じられて最高。

ちょっと気になるところがあるとすれば、人でごった返しそうなシチュエーションのモブが妙に少なかったことですかね。ゴールドソーサーとかジュノンのパレードとか。カームとかアンダーソーサーには結構いるんだけど。

パフォーマンス的な理由でしょうからこれは仕方ないところな気はしますね。PS5でリリースすることを考えたらこの辺りが頭打ちなんでしょう。

いくら人が多くても初期のサイバーパンクみたいにカックカクだったらいかんでしょという人もいるだろうし。この辺のバランス感覚は信仰の世界なんで掘り下げても仕方がない。

逆に言えばパフォーマンスというゲーム特有の制約がある中であれだけの環境を構築したんですから、やっぱりすごい。逆にっていうか、普通にか。

あとサントラも相変わらず素晴らしかった。

原作のプログレっぽさを踏襲したオーケストラという王道を邁進しながらも、今っぽいハジけたエッセンスを忘れていない。

植松御大は某動画で「ディレクターやプロデューサーってやつらは映画っぽくしとけば満足するツマらないやつらなんですよ(うろおぼえ)」とロックなセリフを飛ばしてましたが、リメイク/リバースは結構挑戦してるんじゃないですか?特にサウンドチームの若い人たち(浜渦氏はもちろん、鈴木光人さんやら島翔太郎さんやら)が活躍している印象。

作品全体で統一されたトーンのサントラも良いんですが、今作くらいシチュエーションで空気感が極端に変わるようであればあれぐらいで全然良いと思いますですよ。

そろそろ本丸に攻め込みますか。

ストーリー。

FF的な、あまりにFF的な。

このゲームはお話の面白さというものを堂々とコンテンツの核に置いています。

前作同様、基本は原作をなぞっているのですが、なぞっているとはいえテキストベースでお話が進行していたPS1の時代とは打って変わってボイス付き&モーション付きで現代ナイズされているので、「あのシーンがこんな風になるのか」という新鮮な感動をしっかり届けてくれます。

また、各所のイベントでは新規のシーンやキャラクターが多数登場し、蛇足感なくシナリオを彩っていました。三部作に分けた課題としてメインストーリーをどう埋めるかというのは大きかったと思うのですが、上手くいっているでしょう。

そして隙間の充足を十全に達しながらも、展開のツイストも相当です。

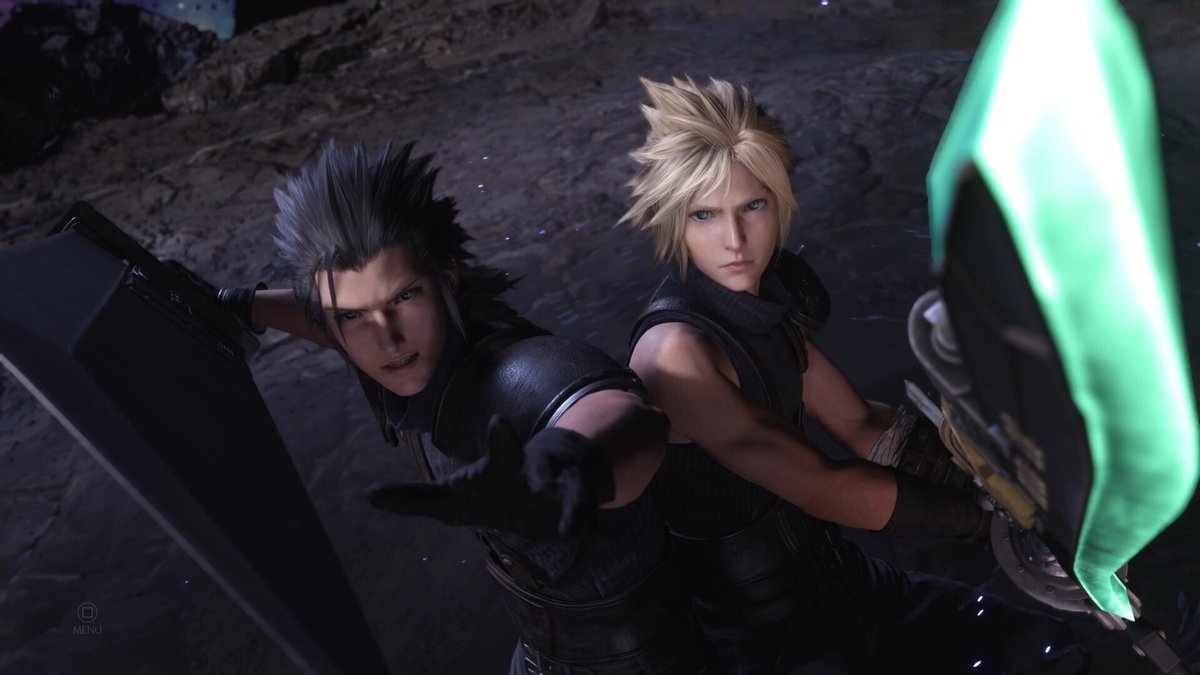

個人的に一番良かったのはやっぱりザックスの活躍ですねぇ。個人的にと言いつつ多くの人がそうだろうと憶測しますが。

原作やクライシスコアでは壮絶な死を遂げていたザックスが生き残るというアクロバットをやってのけたのが前作のラスト。今考えれば、非業の運命を辿ったキャラクターの救済というのはリブート系の作品ではありがちではあるのですが、まさか二作目でこんなに活躍してくれるとまでは思わなかった。このゲームザックスを操作するとこから始まるんだよ?凄くない?

話の軸足こそクラウド側にあれど、ザックス側ではリメイク三部作のテーマである”運命”というやつに別角度で踏み込んでいくつくりになっていて、まさに第二の主人公として立ち回りです。存在自体に話への訴求力がありつつキャラクターとしての愛着もあるという……ほとんど最強な感じでした。はい。

終盤でクラウドがザックスに「気づいた」ときはもう、口角が意識とは無関係に吊り上がっちゃって、オタク・ニタニタ・スマイルが出ちゃったもんね。

ということで、最も良かったのはここ。

しかし。

最も重要なのは別のところにあります。

「エアリスは死ぬのか?」

FF7のリメイクが発表されたとき、多くの原作既プレイ勢が考えたことでしょう。今更言うまでもなく、彼女の死は当時のゲーマーにとって衝撃だったはずです。僕はリアルタイムでプレイしたわけではないですが……幼いころに受けたあの衝撃は本物だったと自負しています。

ゲームの中盤でヒロインが死んでしまうという事態。単にお話の展開を見せられることからは得られない、キャラクターを操作することができなくなったという遅効性の実感に、彼女への喪失感を強制される……。

体験としての死。

現代のゲームであれば非難すらされそうなことを当時のスクウェアはやってのけ、結果としてFF7はグラフィックやゲーム性もさることながらフィクションという面で、ゲーム史に名を遺しています。

結論から述べてしまえば、FF7R2においても彼女は死にます。

"運命"というテーマを扱いつつ、彼女の死は決定されたものとして揺るがず、僕らは、クラウドたちは再びエアリスの息絶える様を目の当たりにします。

さて、ここで原作の時と大きな違いがあります。

それは、クラウドという人間の正体を僕らが知っていること、です。

FF7とはどういった物語だったのか。ひとことで言うなら、それは主人公=クラウドの再生の物語でした。

原作プレイヤーにとってはおなじみな話ですが、クラウドという人物は実に厄介なものを色々と抱えています。魔晄中毒、それによる人格破綻、ソルジャーとしての劣化、そしてセフィロスの干渉。極めつけは、そういった外部要因と重ねて起こった「クラウド自身の心の弱さ」による韜晦。詳細は省きますが、そんな風に肉体的にも精神的にも抱えるものが多すぎるのがクラウドというキャラクターであり、それらをすべて呑み込んでの再起がFF7という物語の軸でした。

その決定的な部分、クラウド自身の再生というところは、今作では達成されません。原作でもかなり終盤の方での出来事なので、プレイヤー目線でそれが成されなかったことはそこまで不思議ではないです。

が、となるとエアリスの死の前後の展開が気になってくる。

原作との違い。

エアリスをセフィロスの凶刃から守ったこと。

倒れるエアリスを抱きかかえて涙していること。

現実ともどこともつかない空間でエアリスと共闘し、セフィロスを退けたこと。

これらのどこまでが本当に起こったことなのか、さっぱり見当がつかないんですね。クラウド自身がいわゆる「信頼できない語り手」である以上、彼の視点で進む物語には、それがどこまでほんとうに起こっているのか確信が持てない、という非常にやっかいな性質がつきまとってくるのです。

結果、話の節目節目でクラウド=物語に対する不信は募り、古代種の神殿以降それは顕在化し、さらに、世界のリユニオンだったり運命の修正力だったりという今作特有の要素が入り混じっているので……もはや疑心暗鬼なんですな、こっちとしては。

そして、その不信は当然のごとく解決されないまま、エンディングに突入する、と。

畢竟。

今作はクラウドという人格の再生が為されないまま終わってしまったがための、どうしようもなく放り出された終わりだったのか?

あるいは、その中に新たな未来に対する希望の兆しを見いだせる終わりだったのか?

これがわかんないんですな。

いかようにも解釈のできる結末を前に結論は出ず、ただ空中分解した読後感だけが残ることになりました。

そして、こういう終わり方にした理由は、ご丁寧にデカデカと文字で説明してくださっている、というわけです……。

三部作、というのはかなり挑戦的です。

開発期間は合計で10年はくだらないでしょうし、その分お金がかかる。その開発費も前作でコケたら次作を作るのにかけられる量は減ってしまう。ユーザからも作品として前作以上のクオリティは求められるし。それにそもそも買い切り型のAAAを連作で出すことのノウハウは天下のスクエニとはいえ……どうなんでしょうね。

しかし、それを押してチャレンジしよう。そういう精神がそのままゲームに反映されたのがFF7R2だったのではないか。そしてその精神は、原作製作当時にもあったものがそのまま引き継がれたものであり、だからこそ、ここまでの傑作たりえているのだろうと。とりあえずはそう思っています。

つい先日、FF7ACを観返して(正確にはコンプリート版だったのでこっちは初見ですが)、そこに"思い出"というテーマが内包されていたのが印象的でした。2005年の時点で既にFF7は"思い出"だったわけです。20年前て。嘘つけよ。

発売から四半世紀。思い出は再構築され、再誕しました。

かつての物語は、再び現在に生き、新たな結末へ進んでいます。

未知の旅路は続き、

旅の終わりは約束されていない。

とりあえずは結末はお預けを食らいましたが、あちらさんもまだ終わっていないと念を押してくださっているのですから、気長に待つことにします。

この感想文が思い出になる前に、再会できることを願っておくこととしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?