GGxrd REV2 立ち回り構築

はじめに

(内容だけ知りたい方は飛ばしてください)

今回は、何故か需要が多かった立ち回り構築について書いていきます

格ゲーで強くなるとは一体なんなのか

強い人は一体どんな立ち回りをしているのか

それは、昔の格ゲーマーにとっては謎多き問いでありました

上手い人のプレイをベガ立ちで眺め、なんとなく雰囲気を真似してコピーし

なんとなくトレモをし、なんとなく良さそうな起き攻めを考えなんとなくコンボムービーからコンボを盗み、上達していく

これが旧来格ゲーマーの上達標準モデルでした

現代のように家庭用トレモ環境が充実していなかったので

「殴られて覚える」「身内間で話し合ってみる」「強い人が正解」

といったように、実践主義、現場主義が根強かったわけです

そうしたゲーセン中心環境の流れの中、闘劇時代を経てネットでの情報共有も増えたかに思われましたが

私の観測した限り、ことキャラ対策や立ち回りについては

「Aに対してはBをやるといいよ」「BじゃなくてCもあるよ」

などのワンポイントアドバイス集みたいなものがせいぜい増えた程度に見えました

そしてその状況は、現在も根本的には変わっていないように思うのです

格ゲー攻略を謳ったメディアはあるものの

やはりオタク向けの徹底攻略が少ないし

対人戦で勝つことを追求した攻略も足りないように思う

なぜでしょうか。ゲーセンに行けば現実に強い人がいるし熱帯にもいる。その人達と対戦して学んでいけばええやんとする「現場主義」が根強く残っていることが一つ挙げられるかと思います

他方、一見すると面倒くさそうな「理論主義」もあるわけですが

勝てない現実を埋め合わせるように、「勝てる理論」を探す理論主義者は、敗北を素直に認めない幼稚さがある。もうぱっと見弱そう。しかし、私はその幼稚さが憎めないのもまた確かです

何か勝てる方法や理論があるはずだと上級者の動画をひたすら見漁る動画勢だった自分自身も、その幼稚さはよく知っていますし、知っているだけでなく、幼稚だったからこそ偏執狂のように検証と修正を続けてこれたように感じている部分もあります

そうして見つけてきた理論の核心部分は、勝つために役に立ったと今でも思いますので、その情報を記事にしていきます

最後にメンタル面の話も書いてみたいと思います。ちょっとしたクイズも挟みます。クイズを挟む意味は、実際に立ち回りを考える時の「考える→発見する→修正する」という一連の流れを感じてもらいたいからです

シン視点で書いてあります

それでは始めます

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※本noteの対象者

初級者〜上級者の勝ちたがり勢、格ゲー理論派勢、理論派目指す勢

筆者の実績:アクセルを滅ぼすnote、ksb2019チーム優勝(シャロン、コイチ、ぷれあ)

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

基礎編

・キャラの特性を理解する

(1)待ちが有効か攻めが有効かを考えて方針を立てる

相手キャラの特性をざっくりと掴んでおくことで、立ち回りの方針を立てやすくなります

ディズィーなら「空中バックダッシュで距離を離して遠距離で生成したいんだろうなあ」とか

ソルなら「ファフニールやダッシュで距離を詰めたいんだろうなあ」とかですね。大体のイメージで構いません

前者であれば「距離を詰める」の「攻め」が対策になりますし

後者であれば「距離を詰めさせない」の「待ち」が対策になり得ます

(1-1)具体例とクイズ。ディズィーのバックダッシュ、ソルのファフニール、ジョニーの特性、ポチョの特性

■ディズィーのバックダッシュからの生成に対して

取り敢えず「走る」を試してみます

するとブーメランや空中の泡がめんどくさいことに気づきます

ここでブーメランと空中の泡に対して答えを用意するのが対策

さて、どんな対策がありえるでしょうか。各自考えてみましょう

問題1

ここで私なら[①「バックダッシュ見てからダッシュ前j」や「バックダッシュ見てから低ダ」を取り入れます。なぜでしょうか?]

答えはノートの最後の方に書いておきます

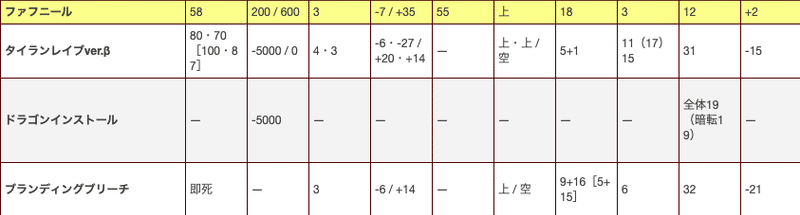

■ソルのファフニールに対して

ファフニールは簡単です。地上を滑りながら前進する突進攻撃なので

「技を置いておけば勝てる」ということですね

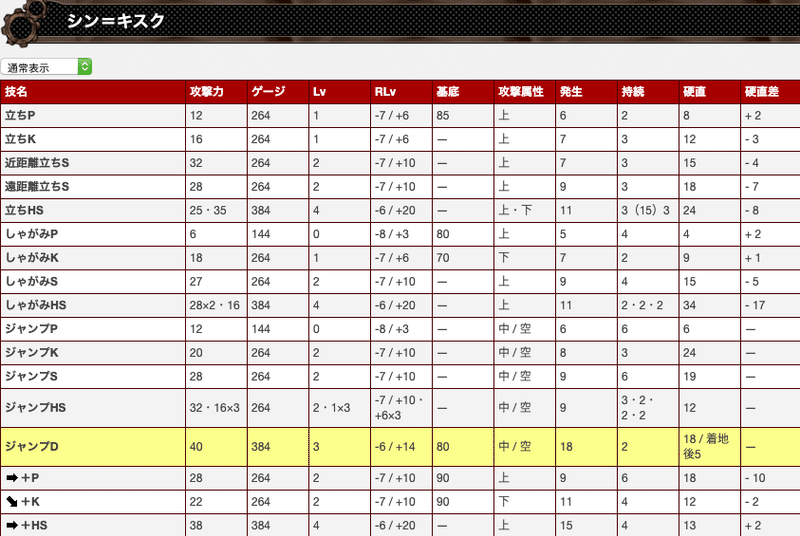

ここでシンの2sを置くべきなのか遠sを置くべきなのか

フレーム表を見てみましょう

発生、持続、硬直の順に

遠s 9 3 18

2s 9 4 15

となっていて

ソルのファフニールは

ファフニール 18 3 12

となってるのがわかります

遠sの硬直18に対して、2sの硬直は15

3fの差がありますし、また持続も2sのほうが1f長いです

ファフニールの持続分もの硬直が削減されていることがわかります

従って、2sを積極的に使おう、となるわけです

2sに対してソル側が6hsを置くようになったらこちらは「様子見」や「ビーク」で対策できます

こうやって読み合いが進展していくわけです

■ジョニーの特性

ジョニーはステップキャラなので、自分で細かい間合い調節をするのが苦手です

そして、踏み込む際に必ず「ステップ」で一定のフレームを経由します

ステップの全体フレームは18f。ステップ見てからボタンを押せばこちらが有利になりそうですね

「ステップ見てからボタンを押せば勝てる」

つまり、「ステップ見てから技を振る」を盾にした立ち回りが機能しそうです

問題2

その立ち回りを具体的にいうと[②開幕距離から1キャラ分くらい離れた位置で様子見しろ、ですが、それはなぜでしょうか?]

これもnoteの後半に書いていおきます

こうした対策も一種の「待ち」と言えるでしょう

■ポチョの特性

ポチョもジョニーと同様に自分で距離調節するのが苦手なキャラ

しかしステップはない。ステップ見てから攻撃とかはできないのでは?

問題3

[③イモってるポチョはどうやって対策するの?]

これもnoteの後半に書いておきます

・技の性能を理解する

各キャラの特性を理解したら、次に技ごとの相性を考えます

技の種類ごとに対策が複数あり

さらに状況別の対策も含めていくと途方も無いです

が、所詮有限。地道に対策を積み上げていきましょう

慣れてくるとそのうち勘で正解が出せるようになります

(1)技を置いたり、リーチ差や相性を活用する

置き技であれば持続が長い技が有効です

これは意外なほどに意識されていません

まちゃぼーシンが立ち回りで足払いを置いたり

6pを置いたりしていたのはこうした理由です

リーチ差は言わずもがな。例えばアクセルの開幕2dがスカったとき、見てから2sを確定させるのがこれにあたります。相手はスカるけど、こちらは差し替えせるという間合い

(1-1)具体例1。スレイヤーのマッパ

スレイヤーのマッパには、置き技が有効です。ファフニール対策と同じ要領ですね

ここでシンのフレーム表を見てみましょう

そして10秒ほど考えてください

自ずと使うべき技が見えてきます

(1-2)具体例2。ジャムの6hs、ミリアの6hs、ジョニーの俺の名

技相性で考えると、ジャムの6hsにはエルクだと相打ち多め、2sも負けやすいですが

当たり判定と食らい判定の関係上3kで勝てます

ミリアの5k→6hsも、足払いで割れます。これも判定の関係

ジョニーの俺の名は、暗転見てからホークやバーストライドでも割れますが

実は足払いでも割れます

これは逐一調べて見つけてください、としか言いようがありません

俺の名を足払いで割れるなんて一見意味不明です

上級者の動画を参考にするのもいいでしょう

(2)様子見から捌く

何もしないことが最大のリターン

実はそんなシーンも多かったりします

ここで考えてみてください

A…リターン100の技を振る代わりに、リスク50を受け入れる

B…リターン50の様子見をする代わりに、リスク0を受け入れる

どちらも50のリターンがありそうですが、リスク50を受け入れ続けるといつかリーサル状態になるので、運が悪ければそのまま死んでしまいます

他方、リスクを限りなく減らした(実際には様子見でも5くらいのリスクはあるかもしれませんが)場合、こちらが死ぬことはありません。つまり、リーサル圏内に近づくまでの速度が大きく違うのです

Aのガチャを引き続けたら割と死にやすいですが、Bのガチャを引き続けても基本死にません

これが「何もしないことが最大のリターン」の心です

様子見で処理できることはなるべく様子見で対応するように心がけましょう

(3)フレームを理解して「限界」から逆算する

例えばカイの足払い

これは硬直差が-10fあります

つまり足払い後に何もしないのであれば、シンの遠sや2sが確定します

これがカイの足払いの限界です。これは、相手が闘神であれ覇者であれ変わりません

足払いガード後、遠sや2sで確定を取りに行くことで、相手にキャンセル行動を強制させることができます

この事実を知っていれば「ノーキャンはさせない」と、シン側が読み合いの主従関係を作ることができます

知らないのであれば、カイの適当な動きの的すら絞れなくて苦労するでしょう

なので、フレームやキャンセル行動の限界を知り、その限界を咎めるのはとても有効です

(3-1)発生、持続、硬直について理解する

発生は主に5分状況や確定反撃を理解する時に参照すると良いでしょう

シンの遠sとアクセルの遠sは発生が同じ

開幕状況ならシンとアクセルの遠sが相打ちになるのかー、だったり

スレイヤーの6pの全体が37f、シンの足払いが発生10f

スレイヤーの6p見てから27f以内に反応して足払いを押せれば確定かー、など

持続は前述の通り、突進技に対して技を選択する際に参考にしたり

また、「持続重ね」や「バクステ狩り」の際にも重要になってきます

硬直については、スレイヤーの6pに対する確定反撃で言いましたように

「見てからなにかできないか」を検討する際に参照します

(3-2)キャンセル行動に割り込む

通常技をガードさせたら、基本的にはガトリングに派生するか、必殺技キャンセルするか、ジャンプキャンセルするか、RCするかしかありません

必殺技キャンセルに対してどんな行動で割り込めるかを検討します。できれば網羅を目指しましょう

これを「割り込み」「割る」とか言ったりしますね

例えば、カイのキャンセルスタンエッジに対してエルクで割り込むとか

するとカイ側は、「じゃあグリードでキャンセルしてやろう」とか邪なことを考え始めます

ここでさらに!

「いや俺グリードの場合の答えも知ってるし」と言える状態になってることが望ましい

大抵の人間は対策の対策で思考が止まるので

対策の対策の対策まで持っておくと余裕と安定感が生まれます

これで対戦人口の上位1%くらいには入れることでしょう

なおグリード対策は各自考えてみてください

・「見てから」の重要性を理解する

前述の(2)で説明しました、様子見から捌くことを考えていると様子見で捌けない行動の存在に気づき始めます

これに対しては技を置くか諦めるかトリッキーな解決策を編みだすことになるのですが

「無理な技もある」と理解することがとても重要

「見てから捌ける技」「見てから捌けない技」に種類を分けて

読み合いの構造を理解することが、そもそも大事です

構造が見えてくると、何をするべきなのか、様子見と攻めの配分などを自分で考えられるようになります

(1)見てから対処できない技を知る

見てから対処できない技に直面したら、本当に見てからは無理なのかをまず徹底的に調べる必要があります

「無理だよね」と潔く諦めるのも手なのですが、ゴリ押しで何かできないかを考えることはとても重要なのです

例えば、アクセルの鎌閃撃。これはまあ「打たせて終わりか」程度に当初は思っていたのですが

「見てから低ダ黄キャン」でぶっ込めるのでは?と思いついて、やってみたらできました

このように、一見スルーして良さそうに見えても、改めて考え直すことは時に大きな発見を生み出すことがあるので重要です

(1-1)具体例。ファウストの低空ドリル、ソルのファフニール

見てから対処できないし、ガードもしたくないので、何かしらアクションを起こす必要があります

低空ドリルにはビークを置いたり空中ビークを置いたり、ファフニールには2sを置いたり

こういう技に直面したら

「安定」の対策と

「最大」の対策を考えてみることがおすすめです

ファウストのドリルには、最大で6pブルから拾えたりするのでそれを練習してみたり

そもそもその間合いにいないようにしたりしましょう

(2)待つことで相手に積極的な行動をとらせる

見てから何かをするということは、相手からすると消極的に見えるので、相手からアクションを起こしてくれることが多いです

すると置き技が刺さりやすくなったりします

自分の攻撃が当たらないと感じたら、相手から動いてもらうのを待ってみるのも手です

また、「ガン待ち」という極端な状況での相手の選択肢を理解することができ

相手の挙動の特徴を読むことができます

自分の情報を隠して、相手の情報だけ知ることができる可能性があるということですね

メンタル編

・「合理的な動き」と「合理的な動きを可能にする合理性」は違う

いくら頭で理解していても、いざ本番となると、身体がその通りに動いてくれるとは限りません

合理的な行動を言われたとおりにコピーして、作業で反復するAさんと

合理性を理解して、確信を持ってボタンを押すBさん、どちらが合理的でしょうか?

やっていることは同じでも、考えている世界に合理性がなければ、おそらくAさんが安定して勝ち続けることは難しいでしょう

「合理的な動きを手に入れる」のではなく

「「合理的な動き」を無意識のうちに可能にする思考や身体をいかに訓練するか」ここがとても重要です

理論を暗記するだけではなく、理論を刷新するプレイヤーを目指しましょう

・いかに訓練するか

じゃあ一体どうやって訓練するのかと

自分が完壁にできてるとは思えませんが、役に立ったと思うことを3つだけ挙げます

①絶えず批判的に自分の動きを振り返ること

②最上位プレイヤーの動きを観察すること

③他プレイヤーの意見を聞いてみること

たとえ勝った試合だったとしても「もっと良い方法があったのではないか?」

と考え直してみること。これを繰り返していくことで、より細かく広範な視野が手に入ります

細かさが進んでいくと、梅喧noteのアザミ論みたいな検討が施せるようにもなります(だからといって、こと梅喧に勝ち越せるようになるわけではありませんが!)

・理解したらもう考えるな

今まで理屈の権化みたいなことを言い散らかしてきて、一体何を言ってるんだお前は、と思いましたね?

でも本当なんです

最初は意識的な訓練が必要ですが

慣れてきたら、今まで学んだことを無意識レベルで操作できるようにしましょう

アクセルの2k2dにスカ確とか初めて知った。そんなのあるの?→できて当たり前

足払いヒット確認とか難しくない?→ヒット確認するのは当たり前

ミリアのバッドムーンガードしたら6hsで確定反撃なの?初めて知った→6hsで確定反撃して当たり前

こんなふうに、今までできなかったことがルーティン化するまでやり込むことによって

他のことを考える余裕も生まれ、実力が身についていくものなのです

分かった気になることがコツです

・クイズ答え

問題1

ダッシュ前jはブーメランjkされても直ガ→空投げで返すことができる

低ダは生成するならそのまま攻め込めるし、仮にブーメランされたとしても空中くらいになるので安い

問題2

ジョニーの6hsが届かない距離。もし6hsを空振ってくれるのであれば

見てからエルクが確定するし、ステップされてもボタンを押せば勝てる

問題3

前歩きに遠s先端を刺す

遠sを見てからガードすることはできないので、歩くという行動にもリスクを与えることは可能

おわりに

というわけで、立ち回り構築の話でしたが

そもそも立ち回りを構築する土台、原理原則を理解してから考えるということがやっぱり大事なのかな、と思っています

また、合理的な動きを模倣する能力ではなく、合理的な動きを見つける合理性を身につけることが大事で、そのためには絶えず批判的な視点を持つことが鍵だというお話でした

最後まで読んでくださりありがとうございました!

この記事を読んでくださった方!いいねとリツイートをしていただけるとありがたいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?