蔵書紹介:『鳥羽絵三国志』(1720年)

鳥羽絵三国志

版元 寺田興右衛門 書林 前田梅吉 29丁

享保5年(1720)庚子正月刊(明治後摺)

和本は頁数ではなく丁を使う。29丁とは片面に絵や文章を摺って二つ折りにしたのが29枚で、ページ数にすれば58頁ということだ。

鳥羽絵は、いわば一コマ漫画の原形のような滑稽絵で異様な程に手足が長く描かれた戯画で、風刺画ともいえ、江戸から明治頃にかけて流行し、『鳥羽絵〇〇』という題名の出版が続いた。

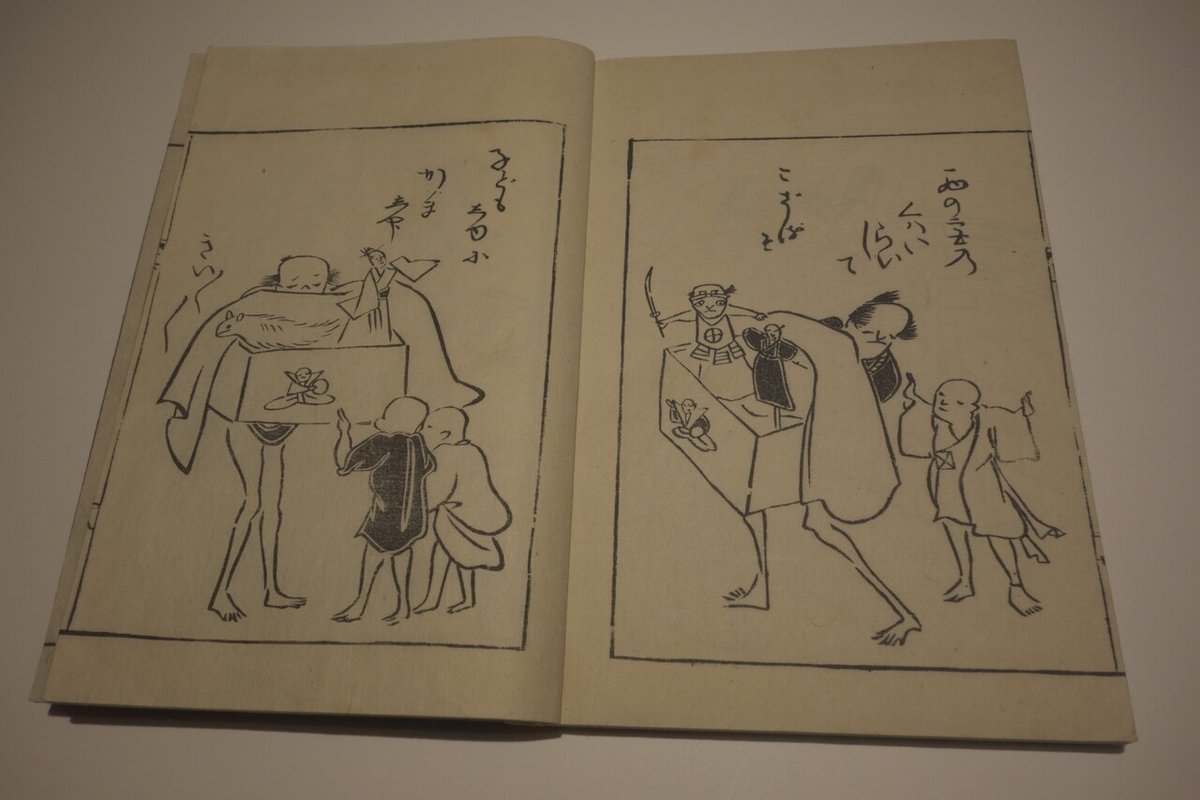

この『鳥羽絵三国志』(29丁)には、「西宮の傀儡師』が描かれ、「西宮の 傀儡師で ござるぞ 子どもたちの かましや きいきいきい」とあり、子どもが二人の傀儡師たちに絡んでいる様子が見える。

傀儡師はこのように首から下げた箱を舞台に人形を演じた。左側に見える動物は山猫で、びっくり箱のようにとびだして子どもたちを「きいきいきい」といわせたのだろう。

傀儡子は9世紀、平安時代にはすでに出現し、本来は門付けのえびすまわしや三番叟まわしといった神の使いとしての呪術から、徐々に娯楽へ転化して、それが1600年頃には人形と浄瑠璃が結びついた「人形浄瑠璃」となり、淡路、阿波で発展し全国各地に展開されるメジャーな人形芝居となっていくが、傀儡師の人形は「人形浄瑠璃」だけでなく、ありとあらゆる操法で、おどろくほどのバリエーションを生み出し、世界でもまれな人形劇大国となっていくのです。

傀儡子を描いた図版はさまざまなものがあり、この図のはそのなかでとても庶民的な趣きを見せているといえる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?