能。面(おもて)と舞台ー『花筺(はながたみ)』に寄せて

2021年9月26日

金剛流定期能において『花筺(はながたみ)』を観能した。能が、隠しもせずにいつも露にしているその魔法にまたも打たれた。以下記録しておきたい。

能はほとんどが同一構造で、とは良く語られることである。前・後編の二幕で構成されること。主役(シテと呼ぶ)の本性、例えば亡霊だったり、神様だったり、が後段で露にされること。必ずワキと呼ばれる一部始終を見続ける役がいること。

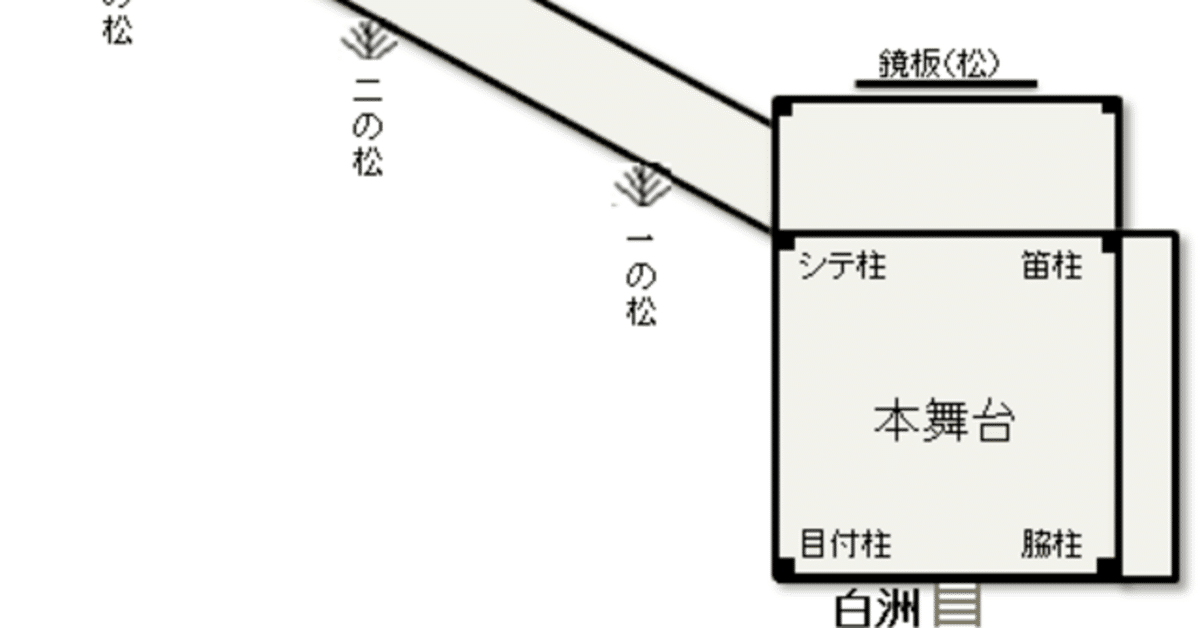

ところで、能は物理的にも同一構造をしている。つまり、シテは面(おもて)をつける。能舞台は三方が解放されている。そしてその二方に客席があり、残る一方にコロス(地謡)とワキが座す。

¶

『花筺』の物語はこうだ。地方で皇子に寵愛され、また思慕している照日の前(てるひのまえ)がシテだ。皇子は突然畿内に向かうこととなる。跡目争いのためである。別れの挨拶もできなかった照日の前のもとに文と花筺-はなかごがもたらされる。悲しみのうちに照日の前は舞台を去る(前段)

後段は皇子が帝となった紅葉狩りの場面から始まる。照日の前は恋慕のあまり狂女となり、連れの女官とともに、帝をおって都にやってくる。帝の家来はこれを咎めるが、やがて、女官の携えた花筺に、照日の前とわかる。帝は、照日の前に終生そばにいるように告げ、去る。照日の前は報われた(後段)

さて、この後段、照日の前(と連れの女官)の行動を整理すると以下の通りとなる。

1.畿内に到着する(琵琶湖の描写がある)

2.帝に追いつく。嬉しい

3.家来に咎められる(花筺を打ち落とされる)

4.くやしさ、悲しさの舞

5.家来が慰みに狂女の舞を披露せよと命ずる。舞う

6.帝に認められた。激しく嬉しい

さて、この1から5の順に、舞台はどんどんと抽象化し同時に情念化する。

どういうことか?(この言い回し使ってみたかった!)

到着地点を先に明かすと5.で舞われる失意と希望の入り混じった舞で、舞台全体が照日の前の<情念>そのものと化す。能の楽隊(笛、鼓、大鼓)、コロス(地謡という八名の男性)の音と声と言葉、舞うシテの照日の前、それを見つめる帝と従者の視線、この総体が照日の前の、狂うほどの恋慕、失意、希望(もしかしたら帝が気が付くかもしれない)の複合体そのものと化すのだ。

そして、それが巧妙に仕組まれた物理的構造によるものなのだ。ということが冒頭で書いた「露にされている魔法」なのだ。

焦らず説明しよう。照日の前、連れの女官はともに面をつけている。その二人が、すでに帝と従者の座している本舞台に現れる。二人は近江の国についたのである。

地謡が「おうみのうみ」と一節うたう。琵琶湖のことだ。

この時、面を付けた二人は客席側をみやる。もちろん面そのものは琵琶湖をみない。見ているのは中の人だ。いや正確に言うと中の人も、戯曲上の琵琶湖を眺めやる心持でいるに過ぎない。あるいはそんなことも思っていないかもしれない。

しかし、客席でこの時何が起きるか。白い面に反射されたように、琵琶湖が体感されるのだ。無表情な面がすっと視線を滑らせる。同時に八人の男が低音で「おうみのうみ」と謡う。生身の身体から少し外れた言葉と仮面が、かえって私たち自身の持つ構想力をかきたてる。面の先に琵琶湖がありありと浮かぶのだ。

これを第一の魔法と呼びたい。

第二の魔法はこの直後にやってくる。

今度は、女二人が鏡板の方を向き、つまり、客席に背を向けて、何かを見やるのだ。地謡が何を謡っていたは失念したが、先に琵琶湖をみた観客は、二人の前に広がる風景ーそれは見下ろすように見えたーを体感するのだ。その途端、能舞台は四方を戸外で囲まれた空間と化す。第二の魔法は成就した。

ここからさらに第三の魔法がやってくる。

花筺の打擲である。

激しいのではない。従者はまるで子供をたしなめるかのように軽く、連れの女が持つ花筺を真上から打つ。

花筺がぽたりと落ちる。前段では花の盛られていたそれは、後段ではくすんだ色の藤籠のようなものに過ぎない。ただ、取っ手に結ばれた文の白だけが鮮やかだ。その粗末な何かが、板の上に落ちる。花が落ちるようにぽたりと。

静かなその落下は、観客の心を照日の前の絶望と共に能舞台に打ち付ける。彼女の悲しみが、彼女の体内から出て、能舞台全体にばらまかれる。

これで魔法陣は完成した。続く舞。私は西洋楽典にも、邦楽にも、全く体系的知識を持たないので、これはあくまでも印象に過ぎないが、非調、非拍子としか呼びようのない楽隊とコロスの奏でる音楽を照日の前は、その通り、調と拍子を失ったまま踊る。能の舞は、ベースは歩行であり、そこに緩やかな手の動き、扇の開閉、足拍子、回転が装飾されるのだが、それが舞なのか狂った人が悲嘆にくれてふらついているのかもはや定かではない。

しかし、それは、近代演劇における発狂した人のような、自由なようでいて紋切り型のそれでは断じてない。型の決められたあらかじめ描かれた振り付けにそって舞われる舞の、しかし、その何と、たった今生まれたような様。

もちろん、シテ(金剛家二代目金剛龍謹)の力量ではあるだろう。しかし、観客の感情を丁寧に順を追って、面から舞台へと広げ、空間に照日の前の感情を宿らせた上での舞であるということの、この伝統のしたたかなやり口。

かくして舞は、音曲は、地謡は、能舞台一丸で狂女の情念を現出させる。それは個人の内側に潜んだ近代自我の感情ではない、もっと普遍的で、かつ、あくまでもこの所作と言葉と音楽によって立ち上げられたたった一回の大きな大きな<意識>なのだ。

能は、幾分大げさに言えば、このプロセスの反復のためにだけ存在する。それを証かすように、帝が照日の前を認め、情念が昇華されたとき、謡と音曲に調と拍子が戻ってくるのだ。能はいつもこうやって、プロセスが無限に反復しているところから人を奪い去るように終わる。

最後に、驚きの演出を。帝は子役なのである。これが通常の事なのかどうか知らないが、この日の舞台では、就学前後の、途中で泣き出しやしないかと気もそぞろになるような、足取りもおぼつかない子どもが帝なのであった。宗家(金剛永謹)が後段ずっと帝の傍に後見としてついて、ときどき被り物や直垂を直してやるのであった。

こんなあどけない子のために狂うのかという驚愕。同時に、彼が現実の子として舞台にいることで、そして、その現実の眼で目の前に繰り広げられる拡大した人の心を見つめることで、能の全ての秘密は、露なまま完成した。

驚くことにこのようなことが再現され続けているのだ。伝統とは動態保存された標本では断じてない。それは、常に出自を・あまりにもあらわになったその秘密を生まれ続けることなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?