QT延長症候群の誤診はまだ多い...ということらしいです

long QT syndrome全体として、誤診の38%は臨床的要因の誤解によるものであり、29%は診断用検査の誤解によるものであり、17%は表現型が弱いか存在しない状況で明らかに陽性の遺伝子検査によるものであり、16%は偽LQTSまたは心臓突然死や原因不明の突然死の家族歴に起因するものであった。

LQTS誤診の最も多い原因は、血管迷走神経性失神に伴うQT延長で、これはLQTSによる失神と誤解されたものである。

2番目に多い原因は、LQTS遺伝子の遺伝子検査が 明らかに陽性で、良性または良性の可能性が高い変異型 であることが判明した場合である。

3番目に多い原因は、原因不明の突然死(26人)、QT延長(11人)、突然の心停止(9人)の家族歴のみに基づくLQTSの診断であった。

4番目に多い原因は、QT延長の単独事象(44人)であった。一過性のQT延長は、LQTSとは無関係の無数の条件下で観察された。しかし、31人の患者はその事象のみに基づいて診断を受けている。

Translated with DeepL

上記見ると、しかたない判断のようにおもえるのだが・・・きびしいなぁ

原文

Sahej Bains, Raquel Neves, J. Martijn Bos, John R. Giudicessi, Ciorsti MacIntyre, Michael J. Ackerman,

Phenotypes of Overdiagnosed Long QT Syndrome,

Journal of the American College of Cardiology, Volume 81, Issue 5, 2023,

Pages 477-486, ISSN 0735-1097,

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.11.036.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109722075337)

【背景】QT延長症候群(LQTS)は、不整脈性失神や発作、突然の心停止、心臓突然死(SCD)を引き起こしやすい疾患である。LQTSに関連する警告サインに対する医師や一般の人々の認識が高まり、心電図スクリーニングプログラムが増加したことが、LQTSの過剰診断に寄与していると考えられる。

【目的】本研究では、LQTSの過剰診断が続いている背景にある診断上の誤りを明らかにすることを目的とした。

【結果】全体として、最初にLQTSと診断された患者1,841人中290人(16%)(174人[60%]女性、Mayo Clinic初診時の平均年齢22±14歳、平均QTc間隔427±25ミリ秒)が正常所見として除外された。LQTSの誤診または過剰診断の主な原因は、血管迷走神経性失神に続発するQTc間隔の延長(n = 87; 30%)、次いで、主要LQTS遺伝子の1つの変異体に対する遺伝子検査結果が一見陽性だったが(n = 68; 23%)最終的には臨床的意義がないと判断されたことであった。さらに、LQTSとは無関係と思われるSCDの家族歴がある(n = 46; 16%)、孤立性/一過性のQT延長(n = 44; 15%)、U波を含む結果としてのQTc間隔の誤解(n = 40, 14%)により誤診を受けた患者もいた。

【結論】以前に下されたLQTSの診断と診断の取り消しまたは削除との間の不一致の5つの主要な決定要因(血管迷走神経性失神、LQTS原因遺伝子の遺伝子検査結果の「疑似」陽性、SCDの家族歴、一過性のQT延長、QTc間隔の誤認)を知ることにより、LQTS過剰診断という負担を減らすために、認識を高め重要な指針を与えることができる。

キーワード:心電図、遺伝子スクリーニング、QT 延長症候群、突然死、失神、VUS

Translated with DeepL

こっちのほうがわかりやすいかも

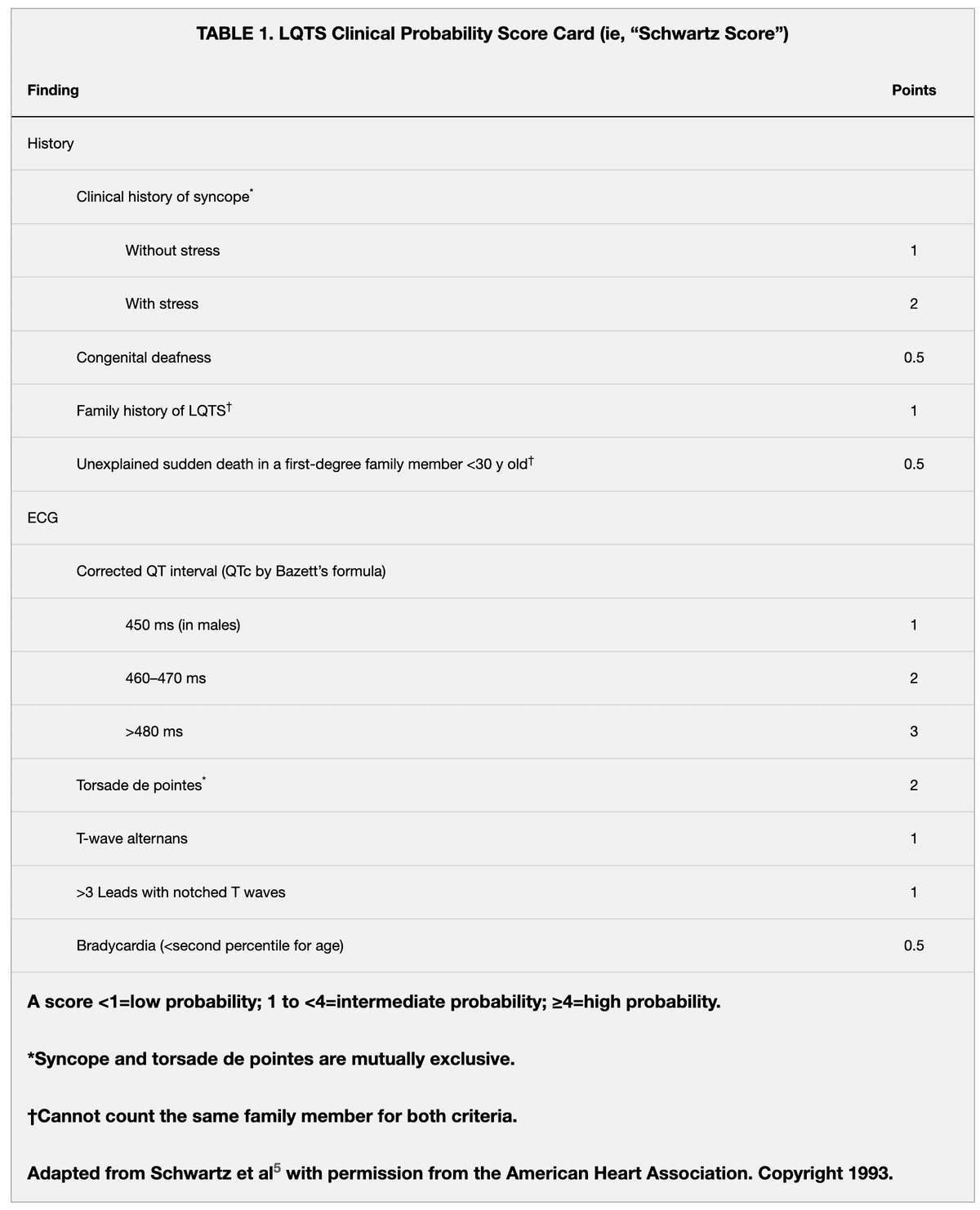

Table 1. [Scoring System for Clinical Diagnosis of Long QT Syndrome]. - GeneReviews® - NCBI Bookshelf (nih.gov)

人間ドック学会の判定マニュアルなんて、過剰診断誘発マニュアルと考えられるんだが・・・専門医に紹介するからそれでよいとしているのだろうか?

標準12誘導心電図検診判定マニュアル(2023年度版)公開しました - 日本人間ドック学会 (ningen-dock.jp)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?