ボリス・ヴィアン『北京の秋』についての訳者野崎歓氏のトークショー

2022年12月10日(土)19時30分〜21時まで、三鷹の書店UNITÉ で野崎歓放送大学教授の「欲張りな読者のための文学案内ーヴィアンと大江の宴」というトークショーが、会場とオンラインのハイブリッドで行われた。

この記事の筆者は、会場参加者のひとりである。書いている内容は大筋であり。当日取ったメモをもとにしている。大江健三郎論である『無垢の歌 大江健三郎と子供たちの物語』については、メモが少なく途中まで書いたが放棄した。興味深い内容であったのは言うまでもない。

1.トークショーの概要

以下お店が出したお知らせ。

欲張りな読者のための文学案内ーヴィアンと大江の宴(ゲスト: 野崎歓)

39年の短い生涯を疾走した、 ボリス・ヴィアン (1920~1959年)。 作家であり、 詩人であり、ジャズ・トランペット奏者としても名をはせた彼の人生は、 波乱万丈そのもの。 彼の残した作品やエピソードは、 今も私たちを魅了する。 今年8月、 長編 『北京の秋』 を翻訳した仏文学者 野崎歓さんに、 ヴィアンの人生と作品について大いに語っていただきます。

そして、 大江健三郎 (1935年~) を愛してやまない野崎さんに、これも同じく8月に上梓した『無垢の歌 大江健三郎と子供たちの物語」』をベースに、 大江文学における子供たちの無垢への追憶と思考を保ち続けたその意味と魅力を語っていただきます。 仏文学者をも魅了する大江文学の神髄に触れます。

なんと贅沢な二本立て!

登壇者プロフィール:

野崎歓 (のざき・かん)

-1959年新潟県生まれ。 フランス文学者・翻訳家・エッセイスト。 放送大学教養学部教授。 東京大学名誉教授。 著書に、 『ジャン・ルノワール 越境する映画』 (青土社、 サントリー学芸賞) 『赤ちゃん教育』 (青土社、 講談社エッセイ賞)、 「水の匂いがするようだ - 井伏鱒二のほうへ』 (集英社、 角川財団学芸賞)、 「無垢の歌〜大江健三郎と子供たちの物語

語』 (生きのびるブックス)、『北京の秋』 (河出書房新社) など多数。 訳書に、ヴィアン『うたかたの日々』 サン=テグジュペリ 『ちいさな王子』 スタンダール 『赤と黒』(以上 光文社古典新訳文庫) バルザック 『幻滅 (上・下)』 (共訳、藤原書店) トゥーサン『浴室』 (集英社) 、ウエルベック 『素粒子』 『地図と領土」 (ともに、 ちくま文庫) など多数。

2.はじめに

書店カフェUNITÉ は小さなお店で、当日会場参加者は8名。ヴィアンで野崎歓氏の元で博論を書かれていた方、出版社の方、書店の馴染みの方、放送大学で野崎歓先生の指導で卒業研究を提出した方等。

このような小規模なトークショーを観覧するのは初めてのことである

夏に刊行されたボリス・ヴィアン『北京の秋』野崎歓訳に関するトークは、作品論というよりもむしろボリス・ヴィアンの人物像に焦点が当てられていた。

冒頭野崎歓氏の幼少の頃のことが語られた(詳細は省くが興味深かった)。高校時代に読んだ堀口大學の訳詩集『月下の一群』(大正14年刊)に魅せられて、仏文に行こうと思ったとのこと。先生に近しいロシア文学者の沼野充義さんは、『月下の一群』に曲をつけ、ギターを鳴らしたりしていたとのこと。

3.ボリス・ヴィアン『北京の秋』

(1)本の紹介

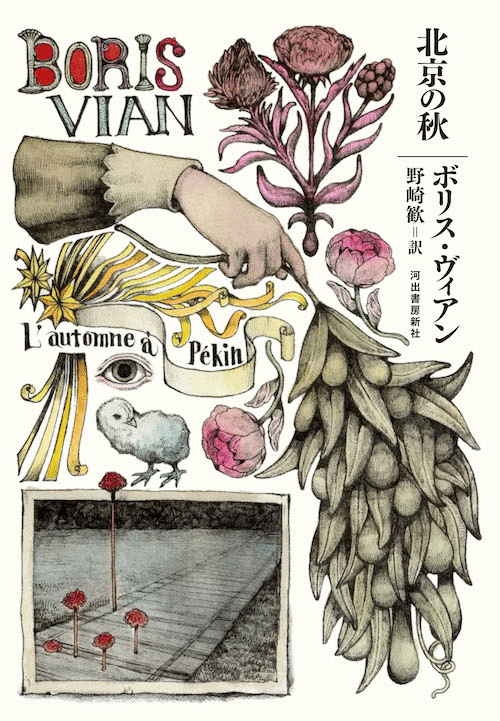

この本は、河出書房新社から出ている。表紙画は有名な絵本作家のひぐちゆうこさんだ。彼女の絵なので、当然猫は出て来る。それは裏面である。表面はヴィアンの世界を醸し出すかのような不思議な絵になっている。本の本体は赤くて裏表紙に描かれているのと同じ猫とナマズの絵である。野崎歓先生は、装丁は全て編集者に任せているとのこと。こういう表紙を見ると、紙の本が欲しくなってくるものだ。本は中身のみではなく、装丁、帯等のパラテクストも魅力があるて思っている。本が飛ぶ様に売れた時代には、凝った装丁のものが多かったようだ。この本の帯には、「いうまでもないことだが、この作品には『中国』も『秋』も出てこない」と書かれている。先生の知り合いの中国学者が、昔、北京という名がついているというだけでこの本を買い求めたらしい。

(2)ヴィアンの幼少期

彼は、人生自体が小説みたいな人だった。本人としては必死の人生なのだろうけれども、側から見ていると本当に魅力的だ。フランスにおいて、ボリスという名前は非常に珍しく、この名を聞くとロシア系かと思われるのが普通だった。当時はロシア革命の影響でフランスに入って来る人も多かった。なので彼は周りから色々な眼で見られていただろう。両親は音楽好きでクラッシックのマニアだった。「ボリス・ゴドゥノフ」という有名なオペラから息子の名を取ったらしい。自分の子どもにこんな名前をつけてしまう家に生まれたというのは、本人にとっても、生まれ育ちともに楽しいことだったに違いない。

(3)ヴィアンの青年期

彼はとても頭が良く理系のエリート校を卒業し理系マインドを持った人である。他方とにかく芸術を楽しむ術をこれほど知っていた人もいないだろう。近所に有名なヴァイオリニストが住んでいたりもして、芸術に触れる環境には恵まれていた。芸術の中でもやはり文学である。彼は子供の頃から万巻の書に親しんでいた。彼の作品の内で『うたかたの日々』はラブロマンスだからともかく『北京の秋』は全編おふざけといった独特の世界観なので、途中でついて行けないという人もいるかもしれない。しかしながら、そういうことをやっている本人の背後には莫大なフランス文学の富が凝縮されているのである。文学が教養としてまだはっきりとした形を持っていた時代の申し子だった訳である。

(4)ヴィアンの活躍

何と言ってもヴィアンは戦後世代の寵児であった。黒髪をなびかせるジュリエット・グレコが出入りするようなカフェに若者が集まり、その後は飲みに行くという流れである。そこには舞台があってジャズが演奏されている。そしてヴィアンは、いつの間にかそこでトランペットなんかを吹いている。彼の偉いところは、そんな楽しいことをやっていれば充分なはずなのに、字に向かうところだ。大江さんも書いているけれども、音楽というものは芸術の中でも最も楽しいものである。世の中に、モーツァルトのようになりたいとか、ポール・マッカートニーのようになりたいという人は多いだろうけど、自分はドストエフスキーのようになりたいなんて人は。。。ヴィアンは演奏もするし、自分で曲もつくるのに、その後に何が悲しくて『北京の秋』なんかの原稿に向かうのだろうか。重厚なフランス文学好きの人の中には、ボリス・ヴィアンなんて、という人もいるけれども、こういった彼の活動は認めてやって欲しい。まさに八面六臂の活躍をしているのだから。ジャン・コクトーも同様に、映画を撮ったり、絵筆をとって絵画やイラストを描いたりして、手に触れるものがみんなポエジーになっていくようである。戦後のフランスでは、新しいものをつかもうとみんな電波をパチパチさせていた。その雰囲気は、コクトーの映画の最初を見れば分かるだろう。これから新しいもの、面白いものがドンドンやってくる。そういう期待感に溢れていた。やって来たのはアメリカからであったのだ。

(5)ヴィアンの感性

ヴィアンは、感性で勝負する人間だった。思想の時代であった当時にあって、サルトルに抗して(サルトルには可愛がわられていた。サルトルは自らの雑誌にコラムを書かせている。ヴィアンが買いたコラムの名は「嘘つき時評」というタイトルだった)、カミュにかぶれることもなく、自分を通し抜いた。サルトルは、この時代にあっては、巨大な知の巨人であって、みんなが取り巻き、大江さんもサルトルで卒論を書いている位である。ヴィアンは、サルトルともカミュとも仲が良かったのだけれども、自分の趣味に徹したのである。世の中には楽しいことが山ほどあるのだから、それらを疎かには出来ないというのだ。SFを訳したりもする。ヴァン・ヴォークトを訳している。フランスにSFを紹介した第一陣がヴィアンらであろう。またアメリカに行ったこともないのに、ロックンロールを紹介し、尚且つ自ら作詞作曲し、ロック・ムッシュとか名乗っていたのである。

(6)ヴィアンの作品

フランスでは、SFに先駆けてミステリがアメリカから入って来る。ガリマール出版にはセリー・ノワール叢書というミステリ小説のシリーズがあるが、自分もかなり読んだ。堀江敏幸さんは自分以上に沢山読み込んでいて味わい深いエッセイも書いている。ヌーベルヴァーグの監督たちもこのシリーズからかなりの着想を得ている。この原作で、どうしてこうなるの?という映画ばかりではあるけれども。ヴィアンは、こういうのなら2週間で書けるよと言ったらしい。

そのようなことを言っていたので、友人が出版社を作った際に、何か書いてくれと頼まれたのである。それに応えて翻訳本としてアメリカの黒人作家ヴァーノン・サリバンの名で『お前らの墓につばを吐いてやる』を出した。その内容はスキャンダラスだと言われたが、それでも彼は反人種差別主義としては筋が通っている。彼はジャズの熱狂的なファンであるし黒人ミュージシャンの味方なのだから。そうこうしているうちに裁判をおこされてしまう。ヴィアンは、原作のない作品を翻訳をしたように見せかけていたので、急いで英語の原作を書き上げた。そしてそれを出版までしたと言われている。

(7)『北京の秋』

『北京の秋』は、ヴィアン最長の作品(と言っても彼の長編は4編しかない)で、ヴィアンの世界にどっぷりとつかるにはとても良い本である。ここには、ヴィアンの世界の全てが含まれている。だから次々に色々なヴィアンの表情に会うことが出来る。最後にはかなりシリアスな状況も出て来る。色々人が死んで行ったりする。でも同時に素っ頓狂なギャグも連発している。翻訳者としては戸惑うところではある。『うたかたの日々』もそうだが、この作品も今ならアニメにすると分かり易いかもしれない。実写では撮れない荒唐無稽なものがいっぱい出て来ているからである。しかしこの奇異な世界も、ヴィアンの頭の中では一つ一つが具体的でクリアなイメージとして実際に浮かび上がっていたと思われる。とんでもない空想・奇想の世界と彼の魂の冷たくて悲しい部分がとんでもない結合を示している。出だしはリアルでありながら、全くリアルでない世界に誘ってくれるところが自分は好きである。冒頭、ある町でバスを待っていて中々乗れず、イライラしている様子が描き出され、やっと乗れたと思ったら、いつの間にか黄色い砂漠に行き着いている。このシーンが好きだ。自分はただ訳しただけなのでこの砂漠が何なのかは分からないが、ヴィアンの空想の中に砂漠が広がっているということは、自分にとって重要なことである。この作品を愛してやまない作家の1人に自分もファンである安部公房がいる。彼は旧満州の奉天で幼い頃を過ごし、大きく広がる大地を知っている。『けものたちは故郷を目指す』のような荒野がヴィアンの砂漠と繋がっているのだろう。

この作品のクライマックスは突然やってくる。是非そこまで辿り着いて欲しい。あっけない。ヴィアンの理系マインドがあふれている。

ヴィアンの作品の翻訳は、古いものではあるが、自分の恩師の1人の滝田文彦先生が『心臓抜き』(白水社、1970、のち文庫)を出している。またSFチックな『赤い草』も翻訳されている。自分は2冊翻訳をした訳だけれども、残りは他の人に託したいと思う。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?