デザイナーのタカヤ・オオタ氏とProgate新ロゴを作り上げるまでの道のり。制作過程を全部お話します!

Progateはこの度、デザイナーのタカヤ・オオタ氏に依頼し、創業以来初のリブランディングを行いました。

新ロゴのコンセプトはProgateの新ミッション”Be the gate, be the path.”。

Progateがプログラミングというエキサイティングな世界へのゲート(入口)となり、さらにそこから自走するエンジニアになるまでのパス(道のり)となるという意味を込めて、入口のドアと道をひと続きに表現しています。

8ヶ月に渡るプロジェクトを率いたProgate社員のデザイナー大野と屋宜が、タカヤさんをお迎えし、新ロゴ制作過程を振り返りました。

今日は、制作過程を対談形式で一挙公開します!

タカヤ・オオタ

株式会社ケルン 代表。1989年沖縄県生まれ。大学卒業後、デザイン事務所で幅広いデザイン業務を担当。2017年株式会社ペロリ(現・株式会社MERY)のアートディレクターを経て独立。CI や BI を中心にアイデンティティのデザインを行っている。近年の作品 : giftee CI、newn CI、Mr. CHEESECAKE、青山ブックセンター等。

Web系でプロダクトコンセプトからロゴやVIまで作れる人はほとんどいない

なぜタカヤさんに依頼したんですか?

大野 実はほかの方も含め何人か検討していました。条件としてはストーリーからビジュアルまで作り込める人がいいなと。あとは僕らにはできないアウトプットを出せる人。いわゆる「Web系」の人と「グラフィック系」の人を比べた時に、グラフィックではもちろんすごい人はたくさんいるんですけど、やっぱりWeb系のスタートアップっぽいノリがわかっている人が一緒にやりやすい。となると、タカヤさんしかいない!となりました。

タカヤ 嬉しいです。2年前に独立してスタートアップの方々と中心にお仕事をしてきました。そうすると買い控えのようなこともあったんです。オオタさんはいろんなところとやってるし、かぶるの嫌だからやめとこうみたいな(笑)。Progateさんはそんな中で依頼いただけたので、すごく嬉しかったです。

Web系とグラフィック系と言われるデザイナーの違いはなんですか?

タカヤ 単純に二分することは難しいですが、前者はサービスの体験をUIやWebに落としていく人、後者は広告をはじめとした視覚的なデザインを作る人というイメージです。ロゴデザインは、グラフィック系出身の人が得意とする傾向はあると思います。

大野 タカヤさんみたいにWeb系でプロダクトのコンセプトからロゴやVIまで作れる人ってほんと数人しかいないんです。なかでもタカヤさんの過去の制作物はほんとにすごい。今回も僕らの想像以上のものが出てくるだろう、と楽しみでしたね。

それまでProgateにどんなイメージを持っていましたか?

タカヤ 僕はプログラミング全然できないんですけど、そういう人間でもやってみようかなと思わせる、優しいサービスという印象がありました。ケルンではどういう人と仕事したいかという基準をふわっとですが持っていて、それはユーザーがちゃんといるということなんですね。単にリリースが派手とか数字的に伸びているというだけでなく、例えばそのユーザーがブログとかSNSとかで愛を持って語っているプロダクトはやっぱりいいなと思います。Progateはまさにその基準に合致していました。

「形が使いづらいよね」から始まり、フルリニューアルにまで発展

依頼を快諾いただいてから最初の打ち合わせではどんな話をしましたか?

大野 キックオフはごくカジュアルに、サービスの立ち位置や今後の展開など事業面の話をしました。その上でデザイナーの観点から今のロゴをこう考えていて、新しくするならこうしたいということですね。

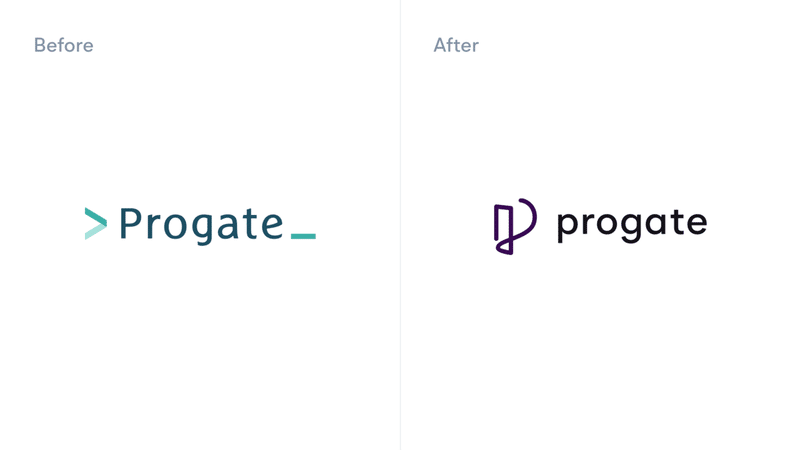

屋宜 Progate側ではもともとロゴについてそんなに問題意識があったわけではなく、世界観も変える必要はないと思っていました。ただ(ロゴの)形が使いづらいなと。それまでは横長のロゴしかなく、シンボルロゴや正方形のロゴがなかったんですよね。あとは視認性も良くなかった。でもまぁロゴを差し替えるだけでいいかなという温度感だったんですよね。そこからタカヤさんと話していくうちに広がって、結局フルリニューアルすることに(笑)。

タカヤ 僕は最初のヒアリングの際、あまり質問表とか作らないようにしてるんです。もちろん質問表があるとまとめるのは楽なんですけど、思いがけず得られる情報が削ぎ落とされてしまうことも多いんですね。いろいろ脱線しながら話している中から見えてくる印象とか課題とかが大事だと思うので、今回も柔軟にやりました。

変化には柔軟、でも自分の組織が好きな人が多いProgate

社内ではどうプロジェクトを進めたんですか?予算取りとか、大変でしたか?

大野 予算はぎりぎりでしたね(笑)。でもProgateの今後の海外展開を考えると、露出が増える前にやった方がいいよねと納得感はあり、経営の決裁もすぐに降りました。

タカヤ 僕の方ではキックオフ後にまず社内アンケートを取りました。今までお仕事させてもらったスタートアップよりもProgateさんは社員数が多くて。やり方も今までは代表の方と1対1でやっていくことが多かったんですけど、今回は代表の加藤さんやPMの鈴木さん含めて4人、社員も40人以上いるということで、どのくらいの人がどのくらいの変化を受け入れてくれるのか、気になったんです。制作過程を知らずにある日突然ロゴが変わったと言われると抵抗がある人もいるかもしれない。どのくらいの変化を許容するのか、「変わる」ことに対する抵抗感を調査したかったんです。

社内アンケートの結果はどうでしたか?

タカヤ 蓋を開けてみれば、ほとんどの人が「今より良くなれば変わってもいい」という結果でした。そういう柔軟さであれば、とにかくいいものを作るしかないんだな、と覚悟を決められましたね。あと、Progateは自分の組織が好きな人がとても多いということもわかりました。そういうところに、僕が思う世界観を投げ込んでも意味がない。組織を好きな人が組織を好きでいられるように、そんなロゴを作りたい。そんな風に自分の立ち位置を確認したアンケートでしたね。

現状の世界観を踏襲しながら、大きく進化させたビジュアル

リブランディングは「刷新」か「リデザイン」かの二つの手法に大別されるそうですが、Progateの場合はどちらになるのでしょう?

タカヤ その二つだけではないと思いますが、今回のようにLPも変えるとなると刷新ということにはなりますかね。

大野 僕は刷新というより「進化」だと思ってます。現状の世界観を踏襲しながら、ビジュアルは結果的には大きく変わっています。現状のものを発展させたものというイメージですね。

社内アンケートのほかに、リサーチなどは行いましたか?

タカヤ 社外については、どんなユーザーがいるのかをいつもリサーチしています。よくやるのはTwitterでユーザーの投稿を見ることですね。Progateはその点、Twitterにたくさんユーザーがいるのでやりやすかったですね。リサーチは定量ではなく定性的なもので、ユーザーの目線に自分の目を近づけるためにやっています。

初回の提案で浮き彫りになったズレ

そこで出てきた第一案がこちらのA、B、Cの3点ですね。どんな想いでデザインしたんですか?

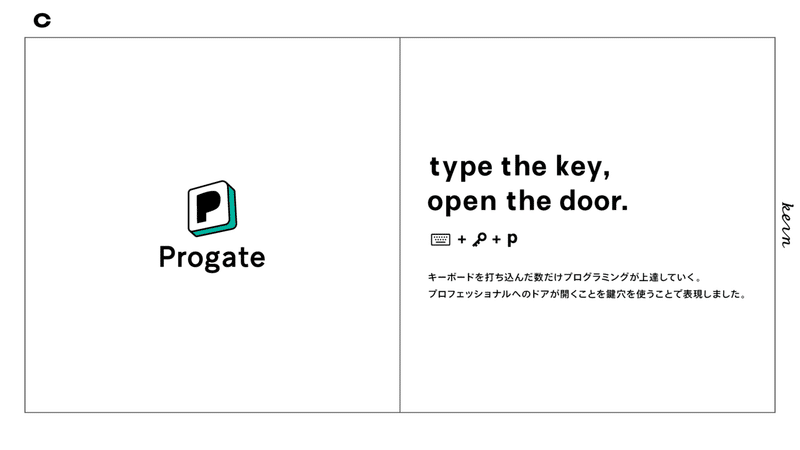

タカヤ 初回の案は、Progateの”Gate”をすごく意識していました。プログラミングを学びたいと思った人に敬遠されない「入り口」としての顔の制作を意図しました。敷居を感じさせず、楽しみながらプログラミングを習得していつの日か「プロ」として活躍できる姿を想像できるような、親しみやすさと専門性を兼ね備えたデザインを意図しました。

ただ、このコンセプトが実はProgateの方々が重きを置いているものとずれていた。ProgateはPath(道のり)の方をもっと押し出していきたいと。

屋宜 この頃は、新しいミッション”Be the gate, be the path”を本格的に運用にのせてからまだ日も浅くて、社内でもパス(道のり)がそんなに浸透していなかったんですよね。初心者向けのコンテンツを増やしてゲートに特化すべきか、創れるようになるためのコンテンツを増やしてパスになるかという議論がまだあった。

プログラミング自体はいただいたデザインで体現されていると思ったんですが、ProgateをProgateにしているものを僕らが伝えきれてなかったなと。

✍️A案

✍️B案

✍️C案

「ProgateをProgateにしているものってなんだろう?」を突き詰める

Progateから、第一案についてタカヤさんにどんなフィードバックをしましたか?

屋宜 まずは社内で代表の加藤も合わせて3人で「Progateっぽさ」ってなんだろうというところを詰めていきました。抽象的な話ばかりしていてもイメージがわかないので、いろいろな企業のロゴを事例に、「これはProgateっぽいよね」とか「これはProgateっぽくない」とか「これはまぁアリかな」というような感じで分類しながら、ムードボードを作成しました。

大野 どのロゴのどこがいいとかの見た目での話というよりは、そのロゴが持つ主観的なイメージを具体的に議論した感じですね。ともするとただの好き嫌いになってしまいがちなんですが、こういうのって社内でやってると言語化する機会もなく今までやってきてしまっていて。

タカヤ 社内だと言語化する必要がないんですよね。あうんの呼吸みたいなものでやれるので。ところが僕みたいに外部のデザイナーが入るとそうはいかなくなる。例えば、Progateという名前には「プロ」という音も含まれているので、プロになれるとか上達するというニュアンスも入れた方がいいのかなと僕は思ってました。それに引っ張られていたんですが、いろいろ話してみるとそういう要素は入れすぎない方がいいとわかりました。でもGateが鍵となるわけでもない。うーん、これは難しい!となって、かなり議論しました。

大野 社外の方と価値観を共有するのってほんと難しいんだなとこの時初めてわかりました。

タカヤ ”Pro”と”Gate”と”Path”という言葉の関係性を整理したり、Progateの方々が何を大切にしているのかを話し合ううちに、「Be the gate, be the path」という会社の指針を下敷きにして、Path(道のり)が最も大きなテーマとして浮かび上がってきました。

みんながいいと思うものではなく、芯があるものが中長期的には良い

そこで出てきたのが第二案のD、E、Fですね。制作意図を一つ一つ解説していただけますか?

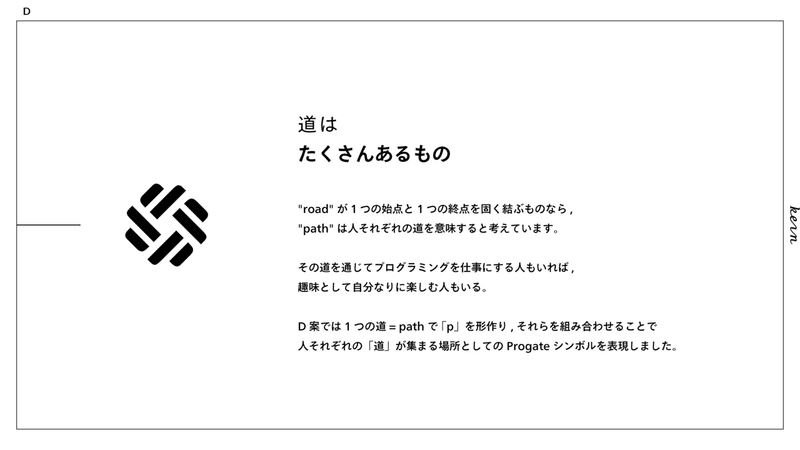

タカヤ D案は、「道はたくさんあるもの」というコンセプトです。一つの道=Pathで「P」を形作り、それらを組み合わせることで人それぞれの「道」が集まる場所としてのProgateを表現しました。その道を通じてプログラミングを仕事にする人もいれば、趣味として自分なりに楽しむ人もいる、という感じですね。

E案は、「道はかさなりゆくもの」というコンセプトで、学ぶことで個々人の力が立体的になっていくさまを表現しました。学ぶということは決して平坦な道のりではないと思いますが、足労しながら段々と得たものはその人にとって大切なものになりますよね。

F案は、「道はつづいていくもの」というコンセプトです。学ぶということに目標はありますが、定められた終わりはありません。Progateの方と話した”Path”という言葉からは、それがゴールに向かうものではなく通過点であり、またさまざまな道があるという多様性が感じられました。一見すると遠回りや寄り道に見えることでも、その道が続くかぎり歩めるという思いを込めて、”Gate”と”Path”をひとつづきに表現しました。

大野 どれも素晴らしくて、特にEとFで選ぶのにすごく悩みました。でもGateとPathを一番体現しているのはFかなと。

タカヤ 僕も実は一番推していたのがFだったんです。

屋宜 僕はユーザー目線で見たかったので、コンセプトの説明を読まずにまず見た時に、Eが一番Progateっぽいと思いました。Fは可能性を感じるけど、これは大刷新だなと。既存のProgateファンのことを考えると怖かったですね。たまたま僕は休みを取っていて、二人の間でほぼほぼFに決まりそうだったのを、「いや、ほんとにいいんですか?」と後からしょうやんさん(大野)に迫りました(笑)。

タカヤ 僕がFを推した理由は、100人中100人がいいというものはないという考えがまずあるんです。99人が反対することだってある。例えばAirbnbのリブランディングも、実は最初はすごく批判された事例として知られてるんですけど、今ではすっかり定着していますよね。そこから得られる学びは、そのロゴにちゃんとコンセプトがあり、自分たちがそれを語れるということが大事だということだと思うんです。みんながいいと思うものではなく、ちゃんと芯があるものが中長期的には良いということなんですね。その点、デザイナー自身が責任を持たなくてはいけないと思っています。

屋宜 シンボルロゴが欲しいとか世界観は変えなくていいとか、最初の方針からそのままいけばEに落ち着いたと思うんですけど、3人で話し合ううちに、今のProgateではなく10年後のProgateを考えた時にはFが一番いいと僕も思うようになりました。

大野 それにしてもタカヤさん、実はFに似た感じの線形のロゴ、僕らが作ったムードボードでは「Progateのイメージとは違う」って言ってあったのに、なんで全然取り入れなかったんですか?ここまで自分の案を貫けるのもすごいなと(笑)。

タカヤ いやいや無理やり押し切ったわけでは(笑)。第1案は明確にコンセプトがずれていたんですが、2回目はProgateのコアはちゃんと理解した上でやっていると自覚してました。なので決して要望を無視したわけではないんです。

数字で示せないものって、どうしても主観性は入ってきます。いただいたご要望の中で、例えば「線形ロゴは違う」というのも、絶対的な要件ではなく、それで良し悪しが決まるものではないと思うんです。コンセプトはきちんと押さえながら、見た目の部分はあくまでフラットに議論させていただきたいと思いました。最初からただパートナーの言う通りにするのであれば、インハウスでやった方がいいじゃないですか。僕が担当させていただく意味がない。依頼を引き受けた者としては、社内の方が想像できるものを越えていかないといけません。もちろんバランスは大事なので、常に葛藤を抱きながらやっています。

今回は、いつもよりも僕一人ではできないものができたと思ってます。こんなにコンセプト部分で議論を繰り返したことはないですね(笑)。

✍️D案

✍️E案

✍️F案

インハウスのデザイナーと一緒にVI展開することで、自然になじむものができた

新ロゴは今後どう使われていってほしいですか?

タカヤ 実は今回、VI(ビジュアル・アイデンティティ)はProgateさんにお願いしました。なので、作ったロゴをどうふくらましていくのかという部分は、中の人の力を借りてできたものなんですね。

✍️ロゴ提案時のVI

ロゴをご提案した時点でVIもちょっとは作っていたんですが、さすがに今のProgateからかけはなれすぎていた。これは外部のデザイナーが想像の中で作ったベストパフォーマンス的なもので、実際の使用に完全に即したものではないんです。

屋宜 そこで僕が作ってみたのがこれです。

屋宜 実際に作ってみると、新しいフォントやロゴは既存のProgateのイラストやカラーパレットともすんなりなじんでとても使いやすく、一気に愛着がわいてきました。もうこれ以外ないなという気持ちになりました。

タカヤ 今回のこの経験で、納品後ではなく制作の段階から一緒にロゴを展開してみるのもいいなという学びがありました。インハウスのデザイナーの手によって、実際の使用に即したものができるんですね。着地する場所の探り合いの過程なのかもしれませんが、それによって僕もProgateの方もいい仕事ができたと思えるような、自然になじむものができたと思います。これを持っていろいろな国に展開していく、5年10年先のProgateがイメージできます。

屋宜 Progateとしても、良いロゴを作っていただいたのはもちろんですが、インハウスのデザイナーが自社のアイデンティティのことを深く考え、気づきを得られたことがとても良かったです。ただ頼んで作ってもらって終わりじゃなくて、これから自分たちでブランドを育てていくための土壌を耕す手伝いをしてもらったことに価値があったように思います。

***

タカヤさん、本当にありがとうございました!Progateは新しいロゴ・VIと共に、”Be the gate, be the path.”の実現に向けてこれからもプロダクトを磨き続けていきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?