企業が「内部留保」を吐き出さない理由

この記事の「内部留保」は待機資金の意味だが、吐き出せない第一の理由は危機的状況がいつまで続くか予測不能だからである。

コロナ「第三波」が来ているのに、大企業はなぜ「内部留保」を履き出せないのか https://t.co/A0TT9PhH79 #マネー現代

— マネー現代 (@moneygendai) December 2, 2020

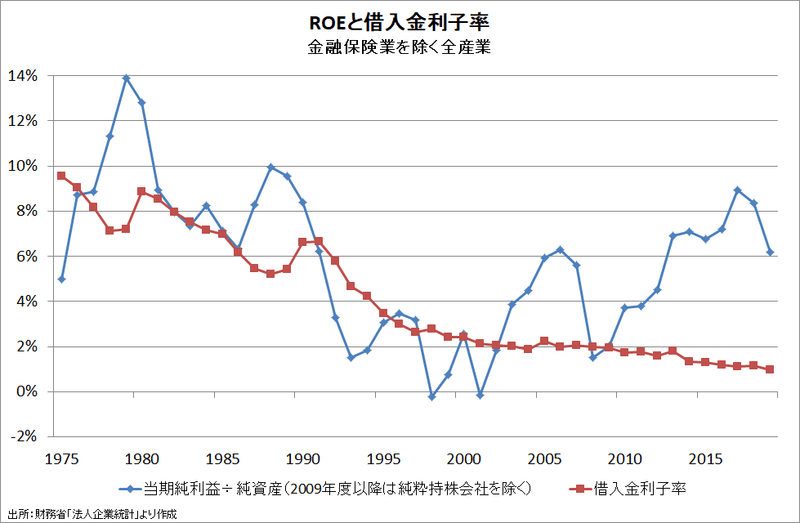

第二の理由は、経済産業省の「伊藤レポート」にあるように(⇩)、内部留保は最低限8%を上回る利回りで運用しなければならないからである。

資本主義の根幹を成す株式会社が継続的に事業活動を行い、企業価値を生み出すための大原則は、中期的に資本コストを上回るROEを上げ続けることである。なぜなら、それが企業価値の持続的成長につながるからである。この大原則を死守できなければ資本市場から淘汰される。

グローバルな投資家から認められるにはまずは第一ステップとして、最低限8%を上回るROEを達成することに各企業はコミットすべきである。もちろん、それはあくまでも「最低限」であり、8%を上回ったら、また上回っている企業は、より高い水準を目指すべきである。

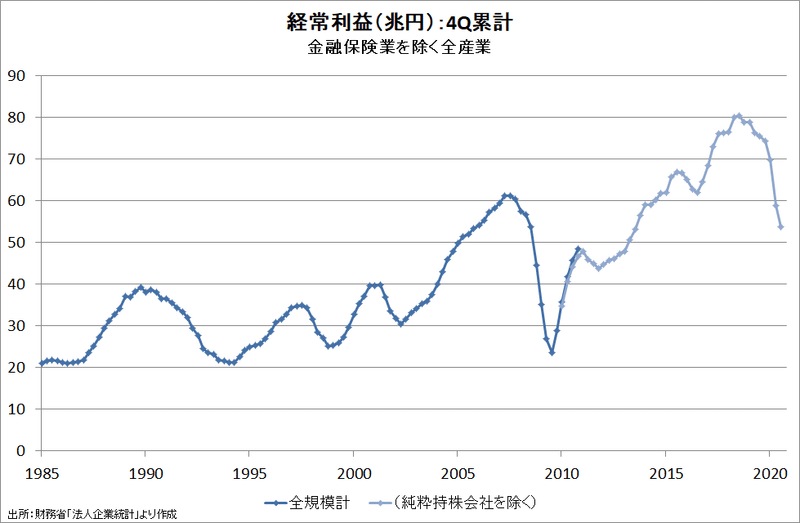

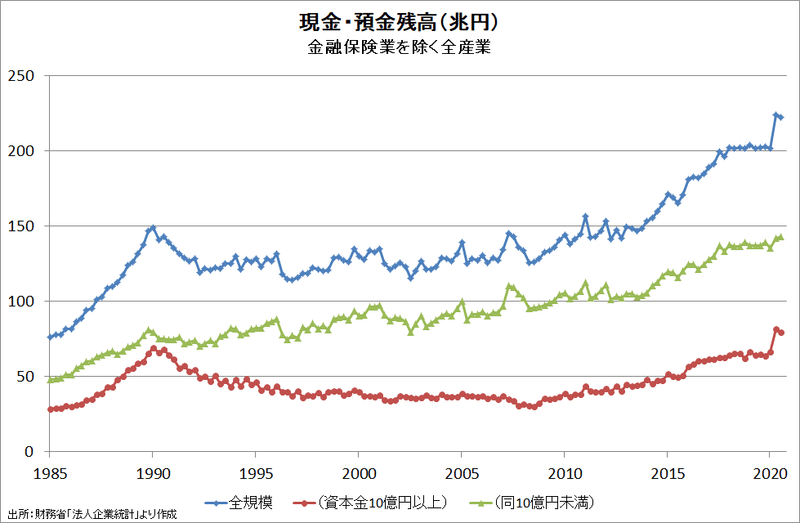

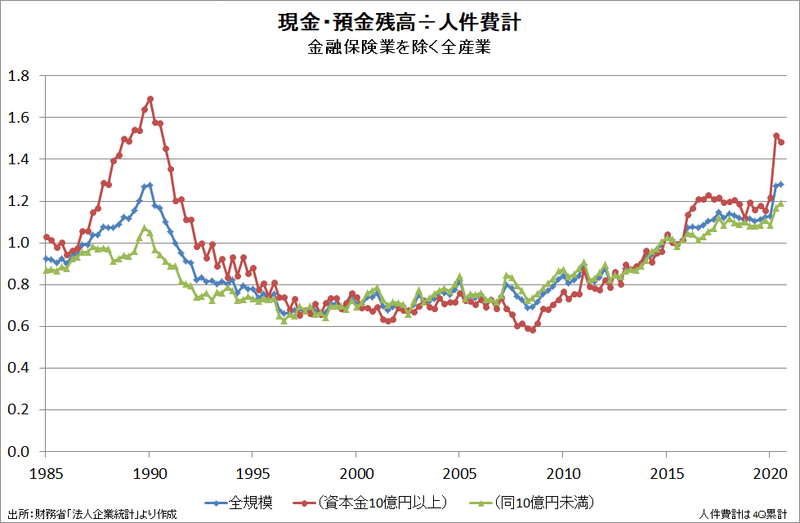

こうした文脈で日本企業の厚い内部留保(そして厚く積み上がった現預金)を捉えてみよう。内部留保は基本的に100%未満の配当性向をとる限り積み上がっていく。確かに当期純利益から配当が支払われ、その残額が内部留保となるが、それは内部留保の使途をめぐる企業側と株主側の双方による暗黙の合意形成が行われていると捉えるべきである。つまり株主は、内部留保が資本コストを上回るパフォーマンスをあげることを「期待」しているのである。内部留保とは「期待」の象徴であり、その使い方は期待を満たすか裏切るかの、経営者の経営能力を試すリトマス試験紙なのである。

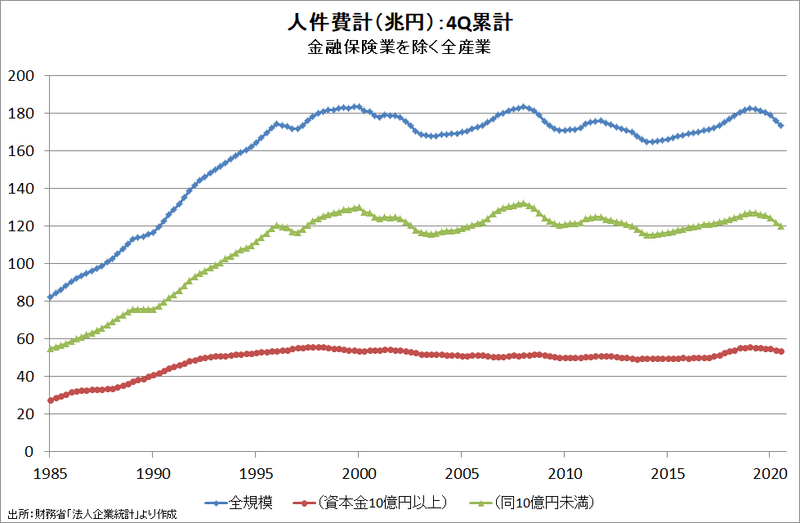

〈構造改革によってequityのコストがdebtのコストとdecoupling〉

内部留保は株主が8%以上のリターンを期待して企業に預けた資産なので、その期待を裏切る使い方はできない。需要が減って余剰になった従業員を抱え続けるために内部留保の現預金を取り崩すことはその期待の達成に資するのではなく反すると考えられるので、株主利益の減少を最小化するために人件費を削減することが正しい経営になる。経営者は株主利益の最大化だけを考えるべきであり、雇用や国のあり方まで考える必要はない(考えてはならない)のである。

「企業は、株主にどれだけ報いるかだ。雇用や国のあり方まで経営者が考える必要はない」

「それはあなた、国賊だ。我々はそんな気持ちで経営をやってきたんじゃない」

94年2月25日、千葉県浦安市舞浜の高級ホテル「ヒルトン東京ベイ」。大手企業のトップら14人が新しい日本型経営を提案するため、泊まり込みで激しい議論を繰り広げた。論争の中心になったのが「雇用重視」を掲げる新日本製鉄社長の今井敬と、「株主重視」への転換を唱えるオリックス社長の宮内義彦だった。経済界で「今井・宮内論争」と言われる。

この記事の筆者は内部留保には「凶作時に領民を救う備蓄米」的な意味もあると思っているようだが、内部留保は株主のものなので、株主利益にならない限りは従業員には分配できない。

キャッシュリッチな日本企業、コロナ禍でも安定配当と評価高まる https://t.co/MsQaSckgjO

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) June 22, 2020

アングル:新型コロナでアクティビスト提案に変化、株主還元からガバナンス重視へ https://t.co/gAhLm162eP

— ロイター (@ReutersJapan) June 19, 2020

従業員はポスト・コロナ時代がやってきてから雇えばよい。それまでの人件費は無駄である。

比較的規模が大きく、財務力の高い企業は、数年後のポスト・コロナ時代がやってくることを想定して、社員の確保などに力を注ぐべき時だろう。

企業の内部留保はこういうときにこそ吐き出し、安易なリストラに走るべきではないだろう。

この筆者は典型的な構造改革論者だったので、その信念を貫くなら、内部留保を吐き出さない企業の行動を支持しなければならない。それが慌ててその逆を主張していることは、構造改革の本質を全く理解していなかったことを示している。

方谷には「領民を富ませることが国を富ませ活力を生む」という基本哲学があった。そのため、自然災害が発生し凶作になった時の準備として、各村に「貯倉」を儲けて米を備蓄し、凶作の年には領民(国民)に備蓄米を配給する義倉としての機能を持たせた。嘉永6(1853)年に起こった旱魃の際に領民(国民)から一人の餓死者も出さなかったというのは当時として奇跡に近いことであった。

「貯倉」はいわば農民にとっての社会保障であり、新たな新田開発の基盤ともなった。

「新田開発」の余地が国内に乏しくなっていることと、開発するなら国内よりも海外の方が投資効率が高くなることが、待機資金が国内投資に向かわない根本にある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?