麻生財務大臣の疑問「国債が増えても、借金が増えても金利が上がらない」の答え

麻生財務大臣が「国の借金が増えると金利が上がる(→だから財政再建を急がなければならない)」という警鐘を狼少年に例えた。

【経済】財務省や報道機関は「おおかみ少年」 麻生氏、国債増巡りhttps://t.co/RDpzqlY4LP

— 東京新聞(TOKYO Web) (@tokyo_shimbun) May 12, 2020

麻生財務相 追加のコロナ支援策実行で2次補正予算案検討へ #nhk_news https://t.co/BqeCHwq6vM

— NHKニュース (@nhk_news) May 12, 2020

財務省から該当箇所を引用。

借金が増えて、200ないし50~60から1100(兆円)といえば4倍に増えたんだ。4倍に増えたら金利はもうちょっと上がるんじゃないの。何で下がるんだ。国債が増えても、借金が増えても金利が上がらないというのは普通私達が習った経済学ではついていかないんだね、頭の中で。今の答えを言える人が多分日銀にもいないんだと思うけれどもね。そこが問題なんだ。金利が上がるぞ、上がるぞと言って狼少年みたいなことをやっているわけだよね。だけど現実問題としては本当に上がっていないんだよ。

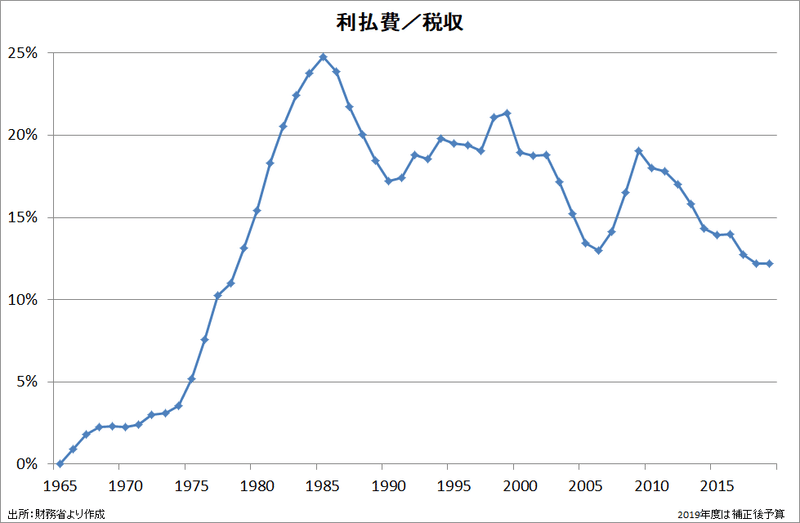

2020年3月末の国債及び借入金残高は1114兆円だが、10年国債金利は0%前後で推移している。この水準は日本銀行のyield curve controlによって引き下げられたものだが、QQEが始まる前から1%を割り込んでいた。

「借金が増えても金利が上がらない」のは不思議ではなく、経済学の常識で十分に説明できる。

自然人や民間企業では借金が増えると金利が上がるのは、元利払いが滞るリスクが上昇するからである。自然人には寿命があるので、借金が増えるほど死ぬまでに完済できなくなる(⇔貸し倒れになる)リスクは上昇する。民間企業は寿命は定まっていないが、市場競争で淘汰されて「死ぬ」可能性は常に存在するので、過度の借入は信用リスク上昇→借入金利上昇につながる。

しかし、政府は自然人のような寿命がない永続的存在(going concern)で、元利返済の原資になる収入が途絶えるリスクも無視できる(←徴税権)。フローの利払費を税収で十分に賄える間は「貸し倒れのリスクがない優良な借り手」なので、金利収入を求める貸し手がいなくなることはない。満期が来た国債は利率を実勢に合わせてリセットして借り換えを繰り返すことで完済をいつまでも先送りできる。

国債残高にかかわらず、いつまでも借り続けられることは、借金の増加が信用リスクの上昇に直結しないことを意味する。従って、金利に織り込まれるもう一つのリスクのインフレリスクが上昇しない限りは国債金利も上昇しないわけである。

日本は消費者物価の上昇率も、名目GDPの成長率も低いままなので、国債金利が上がらないのは当然ということになる。

Q.E.D.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?