インフレと新年早々印象に残ったこと

これ👇をグラフで見る。

【速報】東京23区の消費者物価は去年12月中旬速報値で4.0%上昇…原材料高や円安の影響で40年8か月ぶり“都市ガス代は3割以上”“食料費は7.5%アップ” https://t.co/opXg1J8AqV

— TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) January 9, 2023

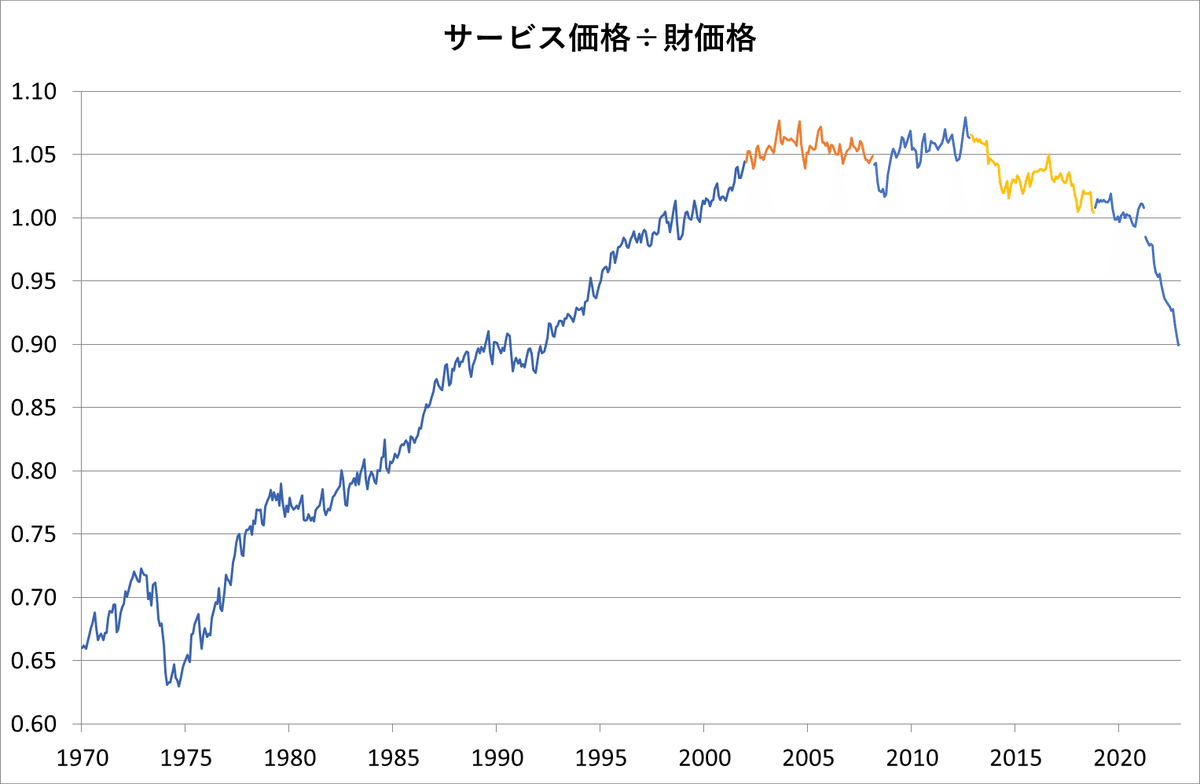

消費税率引き上げと2021年4月の携帯電話通信料大幅引き下げの前後で不連続にしている。

日本銀行に続々と送り込まれたリフレ派は、インフレ予想が定着すれば企業と家計の金遣いが荒くなるので経済の好循環が始まると主張していたが、現時点でそれを信じる国民はほとんどいないだろう。

労働生産性の上昇を伴う経済成長期には財価格の上昇率がサービス価格の上昇率を下回る(→サービス価格/財価格の比が大きくなる)のが通常だが、小泉改革での戦後最長の景気拡大期(2002年1月~2008年2月)では比が横ばいとなり、アベノミクスの戦後二番目に長い景気拡大(2012年11月~2018年10月)からは低下に転じている。これは、構造改革後の景気拡大が低賃金雇用に依存した張りぼてだったことと、最近のインフレによって日本人が実質的に貧しくなっていることを示唆している。

橙色と黄色は戦後一番と二番目に長い景気拡大期

話変わって、新年早々印象に残ったこと。

食品スーパーの無料のレジ袋が"えっ"と思うほど薄くなっていた。重い物を入れると伸びてしまいそう。

高級洋菓子屋が値上げしていた。

某ブランド直営店に行ったら「1月末に価格改定」と掲示していたので店員に「もちろん上👆にですよね?」と尋ねたら、円安や原材料費、物流費の高騰を転嫁するため相当値上げするとのことだった。

その店の新年に入ってからの客の約半分は観光目的の外国人とのこと。

日本の没落を実感した。

一言付けえると、日本経済の沈滞が続くのは日本銀行が悪いからでも政府(官邸や財務省)が悪いからでもなく、企業経営者から"レベルアップ"する気、アニマルスピリッツが失われたからである。失われたのはそれでもやっていける環境に変化した(→やらないのが合理的になった)からで、日本が全体としてシャッター商店街のようになっている。

【「シャッター商店街」は本当に困っているのか】 国交省の「空き家バンク」で空き家は減らない : https://t.co/XEmjkeUN3E #東洋経済オンライン pic.twitter.com/yBH99Gh2nV

— 東洋経済オンライン (@Toyokeizai) October 6, 2016

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?