Forbesが片棒を担ぐMMTのプロパガンダ

Forbes JAPANがMMTのプロパガンダの片棒を担いでいたので、「騙し」のポイントを指摘する。

コロナショックの影響で米国では膨れ上がる財政赤字に不安を抱く人も多い。そんな中、「政府支出に財源の裏付けは必要ない」と説く、ある理論に注目が集まっている。

— Forbes JAPAN (@forbesjapan) May 16, 2020

→財源は税金ではない? コロナ危機で崩れる「財政赤字」の神話https://t.co/8oOq82go4B

番組の中でバーナンキ元議長は前後の部分を以下のように述べていた。

「いえ、税金ではありません。今回救済された銀行は、ちょうどあなたが市中銀行に口座を持っているのと同じような感じで、FRBに口座を持っています。だから銀行に融資するために行うことは、彼らのFRBの口座をコンピューターを使って操作するだけです。それは借りるというよりも、お金を印刷することにはるかに似ています」

バーナンキ元議長によれば、リーマンショック時のFRBの1兆ドルの銀行救済策の財源は、「コンピューターを使って口座を操作する」ことによって贖われた。「無からの創造」のような話だが現実の出来事である。

議会がFRBに支出を指示をするならば、コンピューターのキーボードを叩くだけでお金を生み出せるという事実は、「キーストロークマネー」と呼ばれている。MMT(現代貨幣理論)の提唱者として知られるランダル・レイは『MMT現代貨幣理論』(島倉原監訳、鈴木正穂訳、東洋経済新報社)のなかで、バーナンキ元議長の同じエピソードを引用している。

「政府はキーストローク、つまりバランスシートへの電子的な記帳行うことで支出する。そうするための能力に、技術的なあるいはオペレーション上の限界はない。キーボードのキーがある限り、政府がそれを叩きさえすれば、利払い資金が生み出されてバランスシートに書き込まれる」

効果的に人を騙すテクニックには「真実の中に嘘を混ぜる」や「信じさせたい構図に当てはまる事実だけをピックアップする」があるが、MMTのプロパガンダはその典型である。

確かに、中央銀行は「キーストローク」によってマネーを創出して供給しているが、供給先は金融機関、目的は資金繰りに必要な流動性の供給(→資金ショートの防止)という「銀行の銀行」としての役割であり、政府の財政支出のために供給することは原則禁止となっている。従って、法律を変えない限り、「議会がFRBに支出を指示をする」ことでは財政支出は行えない。中央銀行は「政府の銀行」でもあるが、その意味は国庫金を預かって出納事務を取り扱うことであり、政府に直接的に信用供与することではない。そのことはFedのFAQにも明記されている。

The Federal Reserve does not purchase new Treasury securities directly from the U.S. Treasury, and Federal Reserve purchases of Treasury securities from the public are not a means of financing the federal deficit.

In financing the federal deficit, the federal government borrows from the public by issuing Treasury securities, which are sold at auction according to a schedule that is published quarterly.

「無からの創造」も注意が必要な表現で、中央銀行のマネーの創出には無リスク・低リスク資産の裏付けがある(買入や担保)。本当の「無」に対しては信用供与していない。

Banks do not create money out of thin air https://t.co/UYOyJwT1gO

— VoxEU (@voxeu) December 14, 2019

In recent years, some have claimed that banks create money ‘ex nihilo’. This column explains that banks do not create money out of thin air. From an economic viewpoint, commercial banks create private money by transforming an illiquid asset (the borrower’s future ability to repay) into a liquid one (bank deposits); they would quickly be insolvent otherwise.

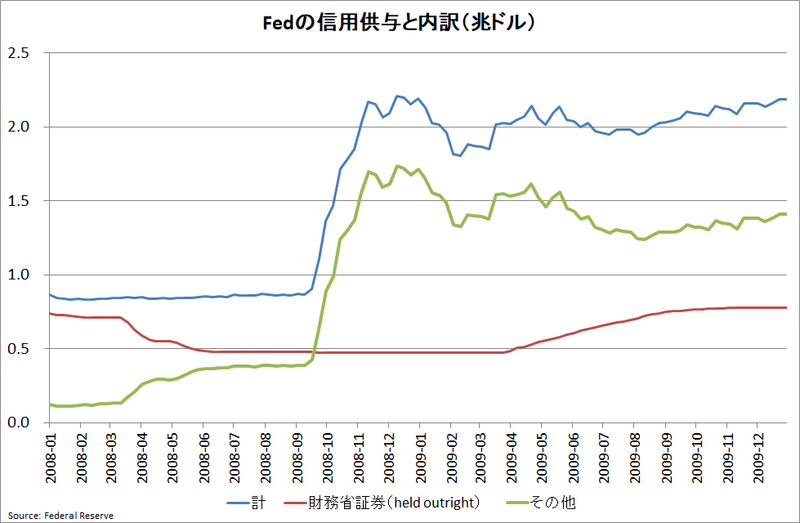

「リーマンショック時のFRBの1兆ドルの銀行救済策」とは、グラフの黄緑色の線のことを指すと思われるが、これは財務省証券、CP、ABSなどを裏付け資産とした流動性供給であって、いわゆる「公的資金による銀行救済」とは全く別物である。

公的資金による銀行の不良債権買取や資本注入は財務省のTroubled Asset Relief Program(TARP)によるもので、約3000億ドルが投じられた。この3000億ドルは財務省がpublicから調達したものの一部で、Fedがキーストロークで無から生み出したものではない。ケルトンはTARPとFedの流動性供給を(おそらく意図的に)混同させようとしている可能性が高い

レイが「バーナンキ元議長の同じエピソードを引用」した部分は原著では以下の通りだが、これも意図的に混同を狙ったと見られる記述である。

Will a sovereign government be forced to miss an interest payment, no matter how big that becomes? The answer is a simple "no". It will take more exposition of MMT to explain why. But let us put this in the simple terms that Chairman Bernanke actually used to explain all the Fed spending to bail out Wall Street: government spends using keystrokes, or electronic entries, on balance sheets. There is no technical or operational limit to its ability to do that. So long as there are keyboard keys to stroke, government can stroke them to produce interest payments credited to balance sheets.

MMTは中央政府は中央銀行と実質的に一体で「統合政府」を形成しているとすることで、政府がいわば「紙幣を刷って」財政支出に充てているかのように誤解させようとしている。論拠とする「統合政府」が実在するのであればそうかもしれないが、中央銀行には独立性があり、統合政府は形式的にも実質的にも存在しないので、主張は成り立たない。「論拠を勝手に設定して自説の正しさを論証する」というのがMMT論法である。

これ(⇩)も、一般人が知識として持っている「昔は政府(統治者)が通貨発行していた」を利用してミスリードを狙ったものである。

彼によれば、主権を有する政府は、自分たちでお金が作ることができるのだから、この点において支出に制約はないということだ。同書の解説で経済学者の松尾匡が述べているように「通貨発行権のある政府にデフォルトリスクはまったくない。通貨が作れる以上、政府支出に財源の制約はない。インフレが悪化しすぎないようにすることだけが制約である」。

ゲーテが『ファウスト』第二部で描いたような、政府が自分たちでお金を作って財政支出に充てる仕組みでは、支出に歯止めがかからなくなって悪性インフレを招く危険性がある。そのため、現代の通貨制度では、政府は通貨発行権を停止して、民間部門で作られたマネーを徴税や借入(国債発行)によって調達して財源とすることになっている(下の引用は日本の財務省の説明)。民間銀行が創造したマネーを貸し借りする際にはリスクに応じた金利が付くので、市場の金利決定メカニズムによって政府の借入と支出を統制するのである。

国は、そのための財源として税金や国債等により民間部門から資金を調達して支出を行うといった財政活動を行っており、その所有する現金である国庫金を一元的に管理して効率的な運用を行っています。

政府にデフォルトリスクがないのも、政府が通貨を自製している(あるいは中央銀行が直接的に信用供与する)からではなく、政府には自然人のような寿命はなく(going concern)、民間企業のように「営業収益」が途絶えるリスクも無視できる(←徴税権)からである。国債のリスクは信用リスクではなく、濫発→インフレのリスクである。

MMTのレトリックについてはこちら(⇩)も参考に。

In Alt-M, @GeorgeSelgin explains why Modern Monetary Theorists like @StephanieKelton are wrong about the government having unlimited spending power. https://t.co/QN5QdvMxpK pic.twitter.com/hM2bNrOEcW

— Cato CMFA (@CatoCMFA) March 5, 2019

It's often by dint of them, rather than any genuinely innovative or profound insights, that Modern Monetary Theorists succeed in turning otherwise banal truths about the workings of contemporary monetary systems into novel policy pronunciamentos that are as tantalizing as they are false.

MMTにハマってしまうと、カルト信者と同じで、現行制度に関する公式の説明を理解しようという気持ちが一切失せてしまう。正しくないから異端なのだが、異端であることが自分たちの正しさを証明していると思えてくるらしい。The MatrixのNeoのように「真実に覚醒」して戦闘モードになっているようである。

付録

日本ではあまり知られていないが、MMTはその目標が「失業ゼロ社会の実現」であることが示すように、マルクス主義→新左翼→progressiveの系譜の社会変革を目指す経済思想であり、提唱者は純粋な学者や研究者ではなく、このような人々(⇩)と同類の活動家・運動家・アジテーターである。大衆を騙すレトリックを駆使するのはそのため(嘘も方便)。

政治的観点からあえて言わないことはあるし、あえて繰り返すこともある。ウソは言わないが、僕の発言には多くの省略があり、不安をあおる言い方もします。僕は情報戦を戦う確信犯です。

上野 そう。だから戦略的には動きますよ。私は経験科学の研究者だから嘘はつかないけど、本当のことを言わないこともある。

古市 つまり、データを出さないこともある?

上野 もちろんです。

古市 それはいいんですか?

上野 当たり前よ。それはパフォーマンスレベルの話だから。

上野 そう。その話を小熊英二さんに話したら、「社会運動家としては正しい選択です」と言ってくれました。

Documentary UPDATE: a generous donor is willing to MATCH ALL DONATIONS that come in the next week, dollar for dollar, until we reach our goal! THANK YOUhttps://t.co/ThmiDgs6ln@StephanieKelton will turn everything you thought you knew about money, debt, and taxes upside down. pic.twitter.com/EeX8uK5axU

— Finding the Money Film (@FindingMoneyDoc) April 1, 2020

We have to change everything.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?