政府支出とGDPの相関関係の再検証

反緊縮派の「名目ベースで政府支出をa%増やすとGDPもa%増える」との主張を再検証する。過去記事のアップデートになる。

GDP=民間需要+公的需要+純輸出なので、この主張は「公的需要をa%増やすと民間需要+純輸出もa%増える」と言い換えられる。

注意が必要なのが、インフレの取り扱いである。公的需要と民間需要+純輸出の実質ゼロ成長が続いても、各年のインフレ率が異なれば、散布図にプロットした各点は直線上に並んで相関係数=1になる(両項目のインフレ率が等しい場合)。この相関関係から「GDPを名目a%成長させたければ、公的需要を名目+a%すればよい」とは言えないが、そのように解釈する人が出てくる危険性がある。

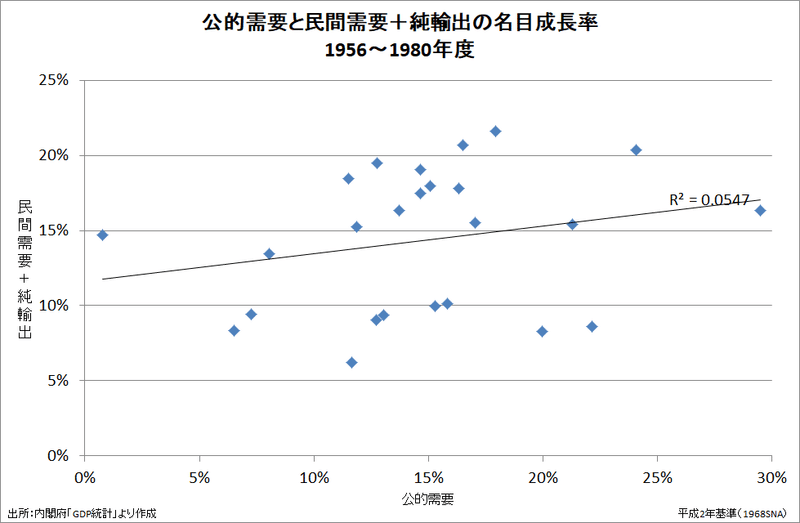

そこで、名目GDP成長率の高中低によって1956~1980年度、1981~1991年度、1992~2019年度の三つの期間に分けて、公的需要と民間需要+純輸出の名目成長率を比較する。

三期間とも相関係数は0に近い。

公的需要と民間需要の実質成長率でも、相関係数は0に近い。

アメリカ経済でも、インフレが沈静化した1986年以降の相関係数は0に近い。

1942年は公的需要は+135%だが民間需要+純輸出は-1%、1946年は公的需要は-55%だが民間需要+純輸出は+40%と逆方向だった。

短期の成長率の相関は低くても、長期では民間部門と政府部門の規模の相対比の変化は小さいので、公的需要とGDP成長率の相関関係も1に近くなる。これはどの国でも同じなので、公的需要とGDPの成長率を国際比較すると、相関関係は1に近くなる。しかし、そのことは、政府支出の成長率が経済全体の成長率を長期で決定していることを意味しない。

民間部門と政府部門は相互作用しているが、長期では「民間部門の(供給力の)拡大→税源拡大→政府部門の拡大」の方向性が強い。

反緊縮派の「政府は支出額を操作変数にして名目GDP成長率をコントロールできる」という財政政策万能論は、リフレ派の「中央銀行はマネタリーベース量を操作変数にして予想インフレ率や名目GDP成長率をコントロールできる」という金融政策万能論と根本は同じである。そんなに経済運営が簡単なら、どの国も苦労していない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?