出生数90万人割れは社会のリベラル化の帰結

10月7日の日本経済新聞の1面トップ「出生数90万人割れへ」は、相変わらず的外れな内容である。

出生数90万人割れへ 19年、推計より2年早く https://t.co/KqdUrjhkRQ

— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) October 6, 2019

まずファクトチェックだが、

出生数を回復するためには、若い女性が出産しやすい環境づくりが課題だ。日本の出生率を年代別にみると30歳代後半については、1.7~1.9台と高いフランスやスウェーデンとも差はない。各国を大きく下回るのは20歳代だ。

2017年と2018年の合計出生率(Total fertility rate)はフランスが1.86と1.84、スウェーデンが1.78と1.75なので、「1.7~1.9台」ではなく「1.7~1.8台」である。

「20歳代は大きく下回るが30歳代後半は差はない」も、確かに「差」は35歳未満が大きいが、「比率」は35歳未満も35歳以上も両国の約8割でほぼ同じなので、ミスリーディングな記述である。

日本の出生の減少の主因は婚姻の減少である。

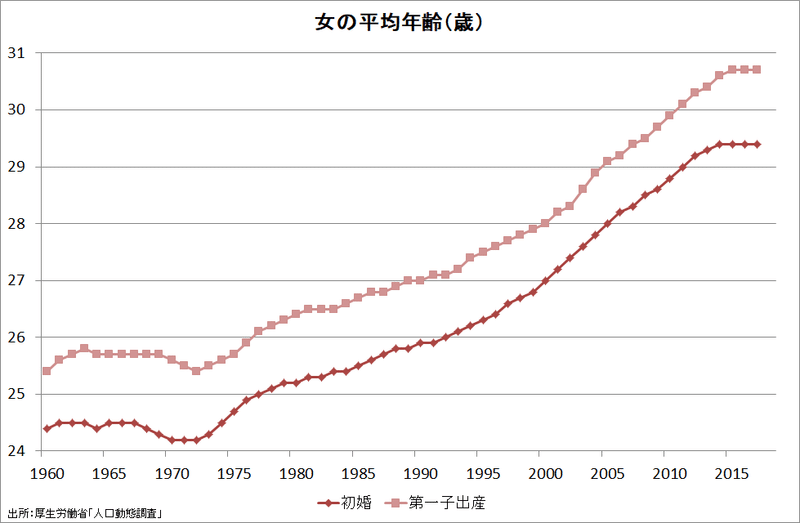

結婚適齢期の人口が減少していることもあるが、構造的な要因は晩婚化と非婚化である。近年、女の平均初婚年齢の上昇が止まっているのは、「30歳」が節目として意識されているためではないかと推測される。

初婚年齢29.2歳に上昇 結婚の価値観、多様に http://t.co/DtcamcvFs2

— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) February 20, 2014

「クロワッサン症候群」30年 著者は女性に言いたい https://t.co/1umoZdJcmb

— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) May 6, 2019

夫婦が希望する子供の数は約2人なので、非婚や晩婚のために出産しない(できない)割合が3割なら、出生率は約1.4になる。3割が産まないのなら、人口置換水準2.1をクリアするためには残り7割が平均3人産む必要があるが、これはかなり高いハードルになる。

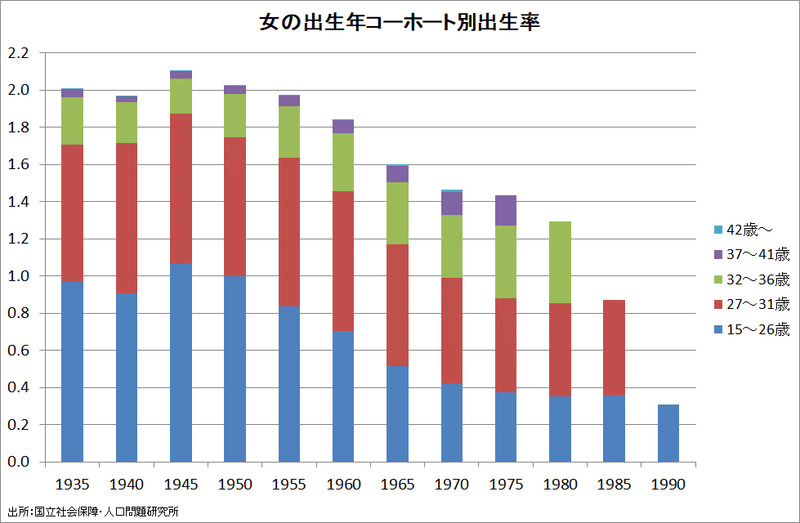

高度成長期が始まる1955年に生まれた女は平均約2人の子を産んだが、高度成長期が終わった1975年生まれは約1.4に減少している。このことは、高度成長期の社会の変化が出生率低下の根本原因であることを示唆している。

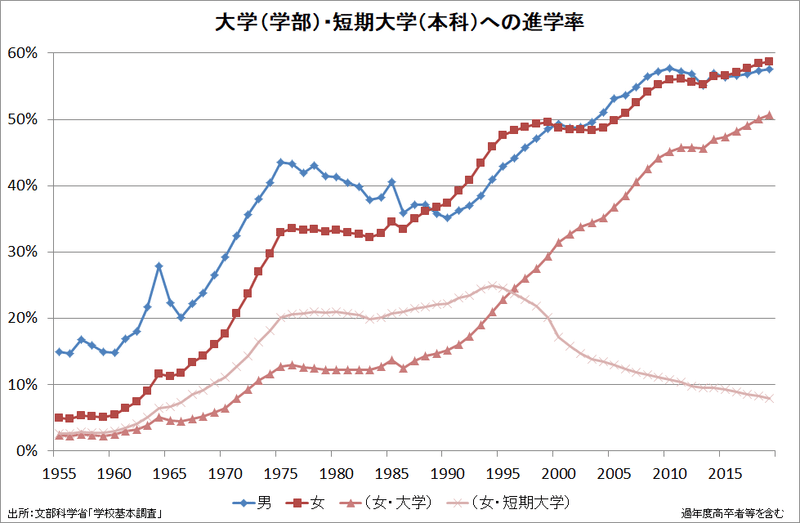

その根本原因とは高学歴化・リベラル化である。

大学進学率の上昇には「結婚年齢の上昇→出産適齢期の短縮」の肉体面での出生率引き下げ効果があるだけでなく、

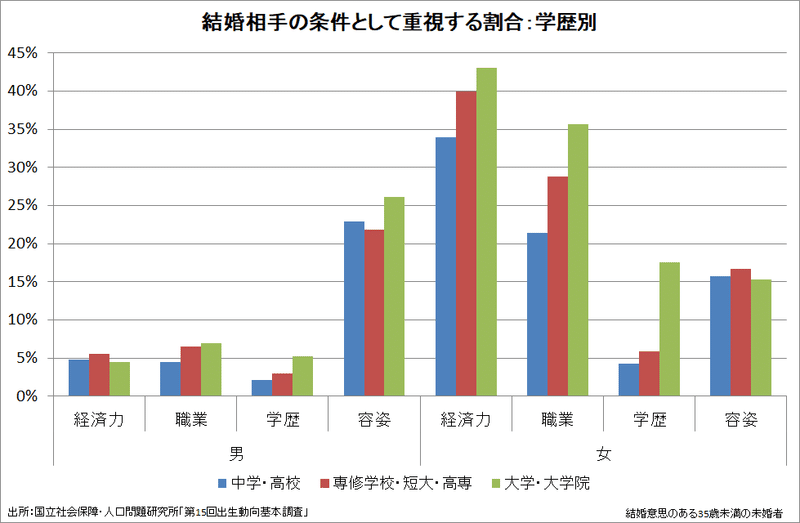

「女の男に対する要求水準を高める→マッチングが減る」の心理面での引き下げ効果もある。肉体面よりも心理面でのマイナス効果の方が大きい。

女には自分より格下の男は結婚相手として認めない上方婚志向(女≦男)がhard-wiredされているので、男女平等政策は女にとっては魅力のない男、男にとっては要求の多い(うるさい)女を増やすことになってしまう。この記事(⇩)では「伝統的な結婚観」とされているが、これは社会的に作られたものではなくhard-wiredされたものなので変えることは無理である。

中国で高学歴女性が「売れ残り」、伝統的な結婚観が障壁に http://t.co/00N5G5N5ez

— ロイター エンタメ (@ReutersJpEnt) August 13, 2013

高学歴で高収入を得て都会で働く女性にとって、ふさわしい夫を見つけることは至難の業だという。

中国では、20代後半までに結婚せず「売れ残った」キャリアウーマンは「剰女」と呼ばれる。

剰女とは違い、「剰男」はたいてい大都市で生活せず、収入も低い。

男女平等政策とは実質的には女のempowerと男のdisempowerだが、これは女に「自分の市場価値は高いと勘違い→売り惜しみ」させるとともに、男の購買力を減少させたので、商いが成立しにくくなったとも言える。

個人の自由に任せれば結婚が減ってしまうのであれば、結婚に追い込む社会的圧力を強める必要があるが、見合い結婚の減少に見られるように、現実はその逆である。

高学歴化と男女平等政策によって男女間の引力を弱めた上に、カップリング反応を促進する圧力を低下させたために、未婚率が大幅に高まってしまったわけである。恋愛体質ではない男女をマッチングさせる仕組みがなくなったことが生涯未婚率上昇の一因でもある。

男女間の引力には性欲も関係しているが、どうやら東アジア人はフランス人やスウェーデン人ほど旺盛ではないらしい。

Five things to know about the sex lives of Swedes https://t.co/UsiJ25f92r pic.twitter.com/NfUi6Kch4i

— The Local Sweden (@TheLocalSweden) May 28, 2019

出生率低下の主因は結婚しなくなったから、つまりは性に貪欲なフランスやスウェーデンに比べて「男女がカップルになりにくいから」なので、このような少子化対策(⇩)は的外れである。弱者救済のようだが、その実は上級国民のパワーカップルが独身の下級国民を安く使えるような、強きを助け、弱きを挫く仕組みである。。

正社員の終身雇用が多い日本の労働慣行では出産や育児で休職するとキャリアが積み上がらず仕事上不利になりやすい。夫による子育ての参加拡大を認める企業文化の定着を含め、少子化対策を変えていく必要がある。

「父親の8割が育休を取る」ことを自慢していたフィンランドも出生率低下で社会保障制度どころか国家そのものの持続可能性が懸念され始めている。

もい!以前、一緒に大使館でお仕事していたミッコ・コイヴマーが、父親の約8割が育休を取るフィンランドの事情を話してるよ!(動画)

— 駐日フィンランド大使館 (@FinEmbTokyo) February 4, 2019

少子化の“処方箋” 男性の育休を阻むカベ #日テレNEWS24 #日テレ #ntv https://t.co/nmNr7HbQkL

ノルウェーでも2018年には非移民系のTFRが1.50に低下している。男女平等政策が男の生殖格差を拡大させたことにも要注目。

先進国の経済面と生殖面での格差拡大がネオリベラル&フェミニスト連合の仕業であることについてはこちらの記事を参照されたい。どちらも「稼がない人には価値が無い」という「生産性で人を測る」思想である。

女の上方婚志向についてはこちらでも考察している。

現代のフェミニズムの根本的な矛盾は、社会全体では男女の同格を求める一方で、個人レベルでは自分と同格以上の男を求めることにある。エリート女の「自分のキャリアも高所得もアルファの夫も(優秀な子供)も余暇時間も全部欲しい(ただし責任はいらない)」という我儘を叶えるために経済社会システムが構造改革されたために、そのツケを回されるエリート以外の男女にとって苛酷な社会になってしまったわけである。フェミニズムはエリート女によるレントシーキングを正当化する思想と言える。

「男は尊敬できる相手でなくてはならない。」サルトルを選ぶ過程は、幻滅を味わわなくてもよい男に出会うことに費されました。自分より頭が良く、思想的に優れていることが必要だったのです。

「男と女は平等であるべきだ。」サルトルだけは別で、その他の男と女とは本質的に同等の能力をもっている。意地悪く言えば、ボーヴォワールの男女平等論はこういう構造をもっています。・・・・・・男女平等の社会、つまり、男にも同じような機会を与えるかわりに、同じような仕事も課すような社会は、かえって女にとって苛酷な社会のように思われてなりません。与えられた能力を十分に発揮しあうことが平等の真の意味だと思われるからです。

女の上方婚志向がhard-wiredされたものであって変えられない以上、男女共同参画は人生格差を拡大させても少子化対策にはならないことは確実である。

参考

フランスの出生を親の出身地別に見ると、両親がフランス出身69%、片親が外国出身15%、両親が外国出身16%となっている(2017年)。

イギリス政府が2016年12月に公表した"The Casey Review: a review into opportunity and integration"にはこのような指摘があるが、

Significant immigration from Asia and other non-European countries has continued year-on-year over the last four or five decades, with much of this characterised by permanent settlement through marriage and family ties.

Rates of integration in some communities may have been undermined by high levels of transnational marriage – with subsequent generations being joined by a foreign-born partner, creating a ‘first generation in every generation’ phenomenon in which each new generation grows up with a foreign-born parent.

同様の現象がフランスでも生じていると見られる。これが「少子化を克服した国」の実態である。

なお、安倍首相は10月4日の所信表明演説でこのように述べているが、

新しい時代の日本に求められるのは、多様性であります。みんなが横並び、画一的な社会システムの在り方を、根本から見直していく必要があります。多様性を認め合い、全ての人がその個性を活かすことができる。そうした社会を創ることで、少子高齢化という大きな壁も、必ずや克服できるはずです。

多様性に外国人を含むのであれば、少子化高齢化対策としての大規模な移民受け入れを示唆しているとも受け取れる。「もはや国境や国籍にこだわる時代は過ぎ去りました」が安倍首相の信条である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?