リフレ派日銀審議委員の事実上のギブアップ宣言

お友達人事で日本銀行の政策委員会入りしたリフレ派の安達審議委員が、リフレ理論(補足を参照)の誤りを事実上認めている。

物価上昇を加速させる手段、「あれば既にやっている」-安達日銀委員 https://t.co/2gw7GcNggI

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) June 2, 2021

日本銀行の安達誠司審議委員は2日、現状において物価上昇を加速させる手段は思いつかないとし、「あれば既にやっている」と語った。オンライン形式で行われた静岡県金融経済懇談会後の記者会見で語った。

物価上昇は「長期戦」、辛抱強く現状の緩和継続=安達日銀審議委員 https://t.co/OC6FHkoNmO

— ロイター (@ReutersJapan) June 2, 2021

物価の上昇スピードを加速させるツールについては「個人では思いつかない。あればすでにやっている話だろう」と語った。

金融政策は原子力発電の制御のようなもので、政策金利を制御棒のように操作することで、民間部門が発する熱量を適正範囲に誘導する(暴走すると悪性インフレやバブルになる)。

核燃料が使用済みになれば制御棒を抜いても発電できないように、民間部門の成長意欲が失われれば、「制御棒を抜く」に相当するゼロ金利政策は無効になる。必要なのは「核燃料の入れ替え」であり、それは中央銀行の役割ではない。

【安達審議委員挨拶】

— 日本銀行 (@Bank_of_Japan_j) June 3, 2021

静岡県金融経済懇談会において、安達審議委員が「わが国の経済・物価情勢と金融政策」をテーマに挨拶を行いました(6月2日)。https://t.co/U42KXGG8a0 pic.twitter.com/6VyHMH5TD4

今般の点検の結果、わが国の物価は適合的に定まる物価観に影響される側面が強いことが確認され、2%の「物価安定の目標」の実現に向けては、この岩盤のような物価観を変えていく必要があります。そのためには、期待成長率が持続的に上昇するもとで、企業や家計の物価観を上方修正させていくことが重要になってくると思われます。そしてこのことは、2%の「物価安定の目標」の実現に向けては、長期戦を想定せざるを得ないことを意味すると考えています。

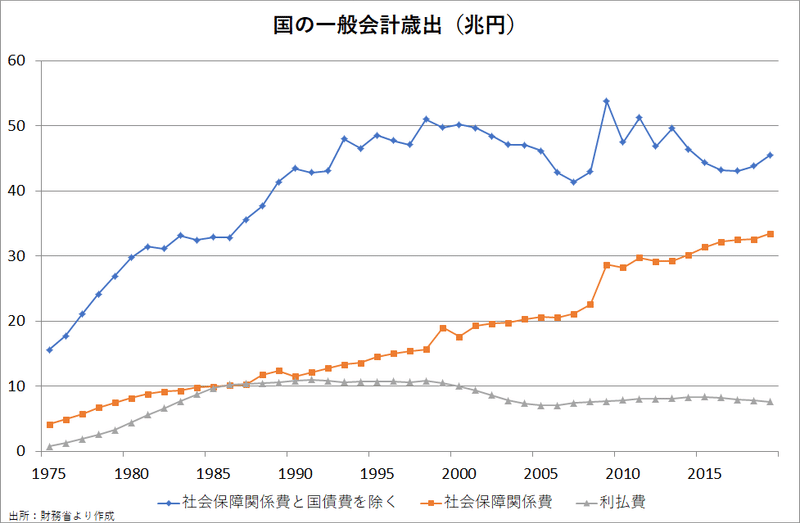

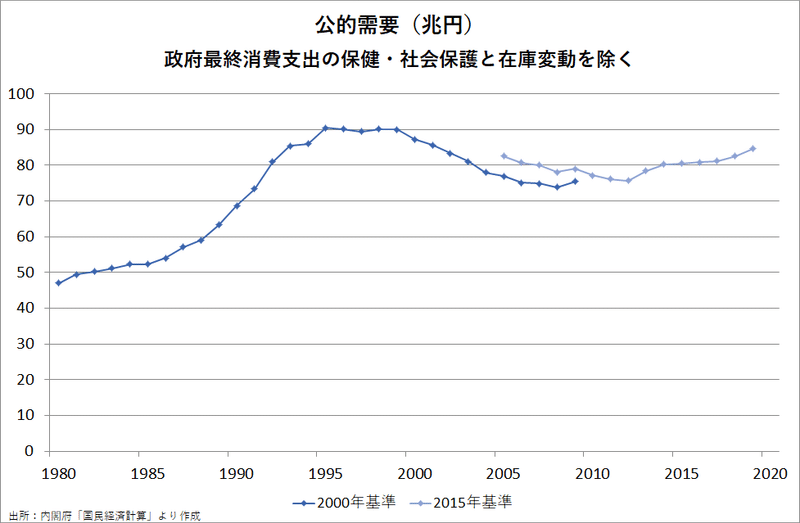

物価観の低下には、春闘の変質によって「賃金観」が変化したことや、最大の経済主体である政府部門が支出縮減の方針を掲げていることがある。

労働集約型産業では売上増加と価格上昇の見通しが立たなければ固定費の人件費は増やしにくい。人口減少のために様々な財・サービスの量的減少が不可避な状況で政府が率先して支出の縮減を進めることは、

売上増加と価格上昇の見通しが立たない

↓

賃上げできない

↓

家計部門の購買力が増えない

↓

売上増加と価格上昇の勢いが付かない

の予想の現実化のループの強化につながっている。このループから抜け出して物価観を上方修正させるのは日本銀行ではなく政府の役割であり、そのためにはピケティが2015年の来日時に提唱した公務員給与の引き上げも一策となる(👇朝日新聞のピケティへのインタビューより)。

インフレ率を上昇させる唯一のやり方は、給料とくに公務員の給料を5%上げることでしょう。

補足:リフレの論理構造

マネタリーベース10(現金9+中銀預け金1)

マネーストック100

物価指数100

の状態で、ゼロ金利政策でも資金需要が湧いてこない経済停滞に陥ってしまったとする。

中央銀行が高インフレは許容しない方針の場合、量的緩和しても預け金の超過準備が積み上がるだけで、民間部門の資金需要と経済活動は刺激されないが、経済が停滞から完全に脱却するまでは高インフレを許容する方針の場合には、予想と現実のインフレ率が上昇して投資と消費が刺激される。

例えば、若者がビビって目を回すほどの大変な好景気になるまではインフレ率を無視して量的緩和・ゼロ金利政策を継続すると宣言してマネタリーベースを20に増やしたとすると、

将来のマネタリーベース20

↓

将来のマネーストック200

↓

将来の物価指数200

↓

物価が2倍になるためにインフレ率が上昇する

という予想が民間部門に生じる。高インフレは貨幣から実物へのシフトを促進するので、経済は慢性的な需要不足から脱却する。「財政政策無用」が本来のリフレ理論である。

断言しましょう。大変な好景気がやってきます。バブルを知らない若い世代は、これを見てビビって目を回すでしょう。

次の総選挙は、消費税引き上げ後の多少の混乱を乗り越えたあとの、絶好調の好景気の中で迎えることになります。世の中の一層の右傾化を防ぎたいと願う者は、これを前提して対策を組み立てなければなりません。

結果は大外れ。「将来のマネタリーベース→将来のマネーストック→将来の物価水準→現在のインフレ率」と逆算して行動する人は皆無だったため。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?