相対的に貧しくなった日本人

日本の購買力平価ベースの平均賃金(average wages)が相対的に下落している。

平均賃金は韓国以下…「貧しい国」になった日本が生き残るための“新常識”

— 文春オンライン (@bunshun_online) March 3, 2021

2021年の論点100 #経済 #2021年の論点100 #文春オンラインhttps://t.co/GjzANM82iY

OECD(経済協力開発機構)が行った賃金に関する調査は衝撃的だ。2019年における日本人の平均賃金(年収)は3万8617ドルだったが、米国は6万5836ドル、ドイツは5万3638ドルと大きな差を付けられている。

それだけではない。かつては途上国というイメージの強かった韓国ですら、4万2285ドルとすでに日本を追い抜いている。日本人の賃金は米国の6割程度しかなく、韓国よりも低いというのが偽らざる現実である。

OECDの調査は購買力平価を用いたドル換算なので、為替や物価の影響をすべて考慮したものである。

1995年にはOECD Totalの99%だったが、2019年には79%になっている。

2000年以降の増加率ではユーロ圏のお荷物扱いされたPIGSと同水準である。

しかし、この分析は正しいとは言えない。

日本人の賃金が上がっていないのは、バブル崩壊以降、日本経済が成長を止めてしまったからである。

同じ期間で、諸外国は経済規模を1.5倍から2倍に拡大させたので、相対的に日本は貧しくなった。

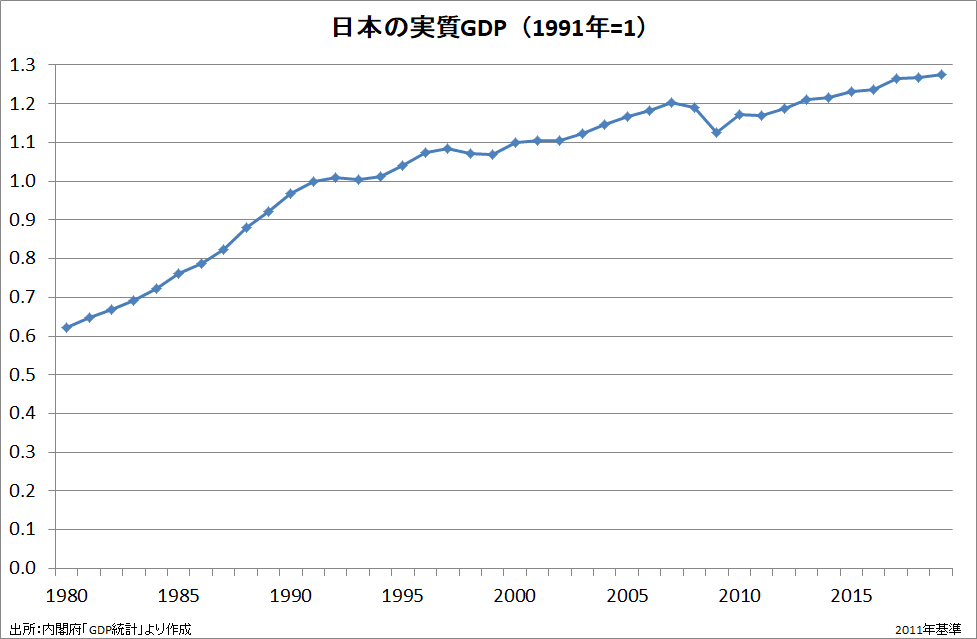

下のグラフからも明らかだが、バブル崩壊以降も日本経済の成長は止まっていない。バブル崩壊(1991)と金融危機(1997)があった1990年代は諸外国に遅れたものの、ITバブル崩壊(2001)と世界大不況(2008)では他国も景気後退したために、日本の成長率は相対的には低くない。ITバブル崩壊以降の1人当たり実質成長率は主要先進国の中では並である。

平均賃金を1990年代はほぼ同水準だったフィンランドとフランスと比較すると、日本の相対的低下がバブル崩壊ではなく金融危機後に進行したことがわかる(フィンランドの1992-93年の低下はバブル崩壊とソ連崩壊の余波によるもの)。

日本だけが成長から取り残されていないので、これ(⇩)は的確な分析とは言えない。

日本だけが成長から取り残された原因は、ビジネスのIT化を軽視し、従来の産業モデルにしがみついたことだが、これについては本稿の主題ではないので割愛する。

宮崎義一が指摘していた重大な構造変化は、1980年代の金融自由化と円高によって、明治維新以来の「国民経済」が崩壊して「トランスナショナルな経済的枠組み」に移行したことである。

経済的枠組みとしての「国民経済」の特徴を析出してみよう。

①国内においてほぼフルセットの内部成長型産業構造が確立されていること。

②国内市場に重点をおいた価格形成メカニズム(ナショナル・プライシング)の維持。それを許容する市場の構造。

③主権国家によって「国民的産業」(national industry)の育成を目指す経済的制御とマクロ経済政策が実施されること。

「国民経済」の日本的形態を開発し、実現させることによって、日本経済は高度成長し、明治維新以来の国家目標である先進国型「国民経済」を達成したのである。

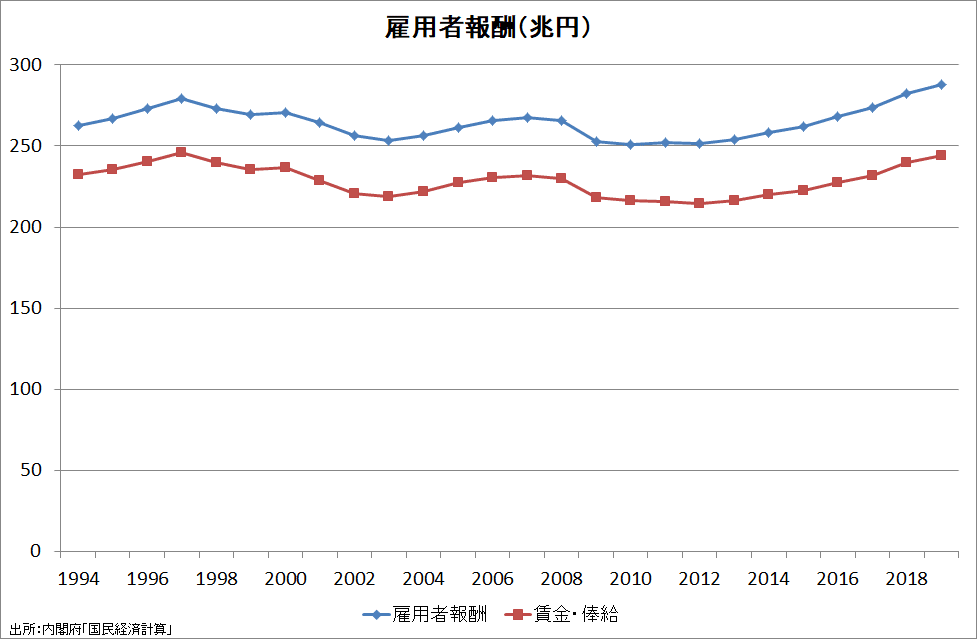

これによって企業利益とGDPと賃金が連動して成長するメカニズムが崩壊したことが平均賃金の相対的低下の根本原因である。反緊縮・積極財政派にとっては不都合な真実だが、財政支出拡大で解決できる問題ではない。

(法人企業の分配所得は主に配当)

補足

「国民経済」から「トランスナショナルな経済的枠組み」への移行は、ボスマン判決によるサッカー界の激変のようなものである。各クラブが企業、代表チームが一国経済に相当する。グローバル化に適応した勝ち組企業と資本家(投資家)は「より金持ち」になり、その他大勢(主に一般労働者)は「さらなる貧困に喘ぐこと」になった。

ボスマン判決という分岐点。40年以上オセールを率いた老将が語る、「選手の商品化」【特集:ボスマン判決、20年後の風景】https://t.co/y60LQ30mDp

— フットボールチャンネル⚽️ (@foot_ch) February 14, 2017

(文:ハビエル・プリエト・サントス【フランス】/翻訳:江間慎一郎@ema1108madrid) pic.twitter.com/zUtLTXlLdJ

ボスマン判決の前には、欧州のクラブがたとえフランスの才能を欲しようとも、外国人を3人までしかピッチに並べることができず、そこには安定が存在していたのである。また、そのような状況は代表チームにも良い影響を与えていた。

突然ではなく漸進的なものだったが、ボスマン・ルールはこのスポーツにおける自然な流れというものを断ち切ってしまった。育成を基盤とするところを主として、貧乏クラブはさらなる貧困に喘ぐことなり、裕福なクラブはより金持ちになっていった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?