日本経済衰退の嘘と誠

消費税率引き上げに反対する積極財政派の代表的論客の藤井聡(京都大学大学院教授)は、著書『「10%消費税」が日本経済を破壊する』で

今、日本が成長できない真の理由は、「今の日本人が、日本経済について根本的に間違った『物語』を信じている」というものであった。[p.188]

筆者はまずは、本書の読者だけでも、そんな「物語転換」を果たしてもらいたいと、切に願っている。

そして、それが叶えばぜひ、読者の周りの方の「物語転換」を促してもらいたい。それはSNSやブログなどを通して、あるいは、家族や友人等、まずは身近な方々でももちろん構わない。[p.193]

と主張している。

藤井の6つの嘘

この主張そのものには同意できるが、藤井の「物語」もデマやウソ話であることをデータから確認する。

我が国は1997年に消費税を3%から5%に増税した。

その結果、消費は一気に冷え込み、衰弱することとなった。消費というものはそもそも、一国の経済を成長させる最大の「エンジン」なのだが、そのエンジンが冷え込んだために我が国は成長ができず、「衰弱」していく国家となってしまった。その必然的帰結として、一般の国民は貧困化し、政府の財政は悪化して借金を重なるようになり、成長する世界経済の中で一人取り残され、そして、「経済大国」とはもはや呼べない、単なる「衰退途上国」へと凋落することになった。なお、デフレ不況の原因として「1997年のアジア通貨危機」が取り沙汰されたり、「人口減少」が主張されたりすることがしばしばあるが、いくつかのデータを確認すれば、それらは単なる「デマ」であり「ウソ話」でしかないことは明らかだ。[p.70]

一つ目は、2014年4月の消費税率引き上げによって「一世帯あたり年間34万円貧しくなった」という主張だが、

これは、2014年の消費増税前後の「各世帯」の年間消費額のグラフだ。

ご覧のように、消費増税直前には、各世帯は年間369万円消費する勢いを持っていた。しかし、増税直後からその支出額は激減していく。そして、現在では335万円へと縮小してしまっている。[p.21]

私たちの世帯は平均で、消費増税によって実に年34万円(369万円→335万円)もの消費を削ることとなったのである。[p.21]

これがウソ話であることは下の記事で検証済みである。

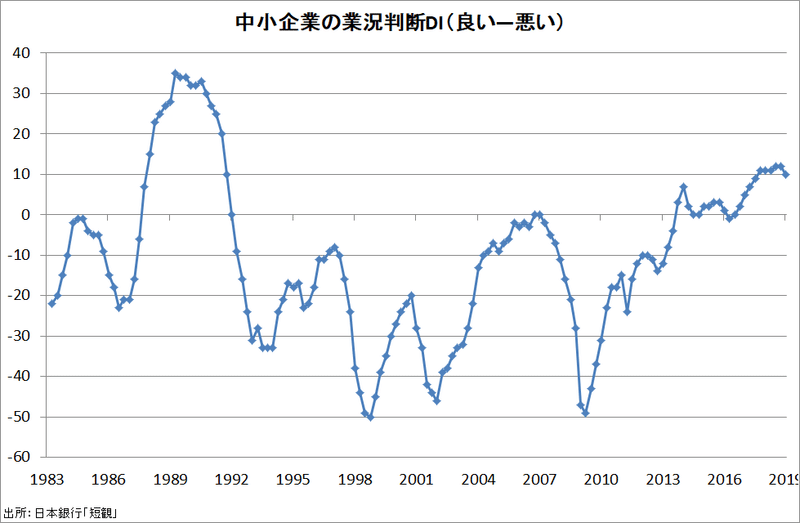

二つ目は中小企業庁「中小企業景況感調査」の業況判断DIなどを根拠とした主張だが、

国内企業の99%を占める「中小企業」の景気は、年々「悪化」し続けている[p.24]

このグラフは「悪化し続けている」ではなく「リーマンショック後の落ち込みから回復基調にあり、2014年の消費税率引き上げの悪影響もほとんどなかった」としか読み取れない。日本銀行「短観」でも、中小企業の業況判断はバブル崩壊後の最高水準にある。

三つ目も消費税率引き上げ反対派に多い主張だが、

消費税を増税すれば、経済が停滞し、かえって税収が減って、財政が悪化してしまう[p.108]

2018年度の国の一般会計税収は過去最高を更新している。

平成30年度税収60兆円超えで過去最高 #イザ https://t.co/BCh2J30kW2

— イザ!経済 (@iza_economy) June 26, 2019

国から地方への税源移譲の影響を除いた国税と地方税の合計では、2015年度には過去最高を更新していた。

2013年度と2017年度を比較すると、消費税+8.8兆円、その他計+6.9兆円、合計+15.7兆円で、「消費税を増税すると税収が減る」には全く説得力がない。

法人税収はピークの1990年度や消費税率引き上げ前の1996年度を下回っているが、この原因は経済の停滞ではなく、実効税率の50%→30%への大幅な引き下げである。課税所得は2014年度以降も大幅に増えている。

四つ目は

1997年に一気に悪化したのは(アジア通貨危機がダメージを及ぼす筈の)「企業活動水準」なのではなく、(消費税がダメージを及ぼす筈の)「消費」だったからである。

との主張だが、一気に悪化したのは家計消費ではなく設備投資と在庫投資の企業活動なので明白なデマである。

五つ目は

消費増税が導いた「デフレ不況」で、物価が下がり、企業業績が悪化していく[p.70)]

だが、企業利益は2014年度の消費税率引き上げも増益を続け、バブル期の2倍以上に激増しているので明らかな嘘である。

これ以外にも多々あるが、最大のデマ・ウソ話がこれである

では一体、1997年には何があったのだろうか? つまり、何故に1998年に、日本はデフレに突入したのだろうか?[p.59]

一つが、1997年のアジア通貨危機であり、もう一つが、既に指摘した1997年の3%から5%への消費増税である。[p.59]

1997年の消費増税こそが、日本を衰退させた「真犯人」であるという「真実」であった。[p.78]

不可解なのは、藤井が「日本経済の最大の岐路」となった金融危機を無視していることである。

日本経済の最大の岐路は、1997年11月の三洋証券の倒産。たった10億円のデフォルトが「バタフライ効果」で、その数万倍の破局をもたらした。 https://t.co/oFd8WAwssT

— 池田信夫 (@ikedanob) January 28, 2019

11月に三洋証券→北海道拓殖銀行→山一證券と続いた経営破綻によって金融業界は大混乱に陥り、生き残りのための防衛的行動(→貸し渋り)が企業のリストラクチャリングの本格化と「バランスシート不況」を誘発した。2008年9月のリーマン・ブラザーズの経営破綻が世界大不況(Great Recession)を引き起こした構図と似ている。

日銀短観の業況と金融機関の貸出態度の判断DIは、1997年と2014年で全く異なる推移を示している。

2014年には大きなショックが見られないことや、1997年の激烈な景気後退が第4四半期に生じていることは、消費税率引き上げが「真犯人」ではないことを示している。

統計の嘘を駆使して1997年の消費増税が日本経済を衰退させた「真犯人」というデマを叫び続ける藤井は、学者と言うよりデマゴーグあるいはアジテーターであろう。

日本経済衰退の真実

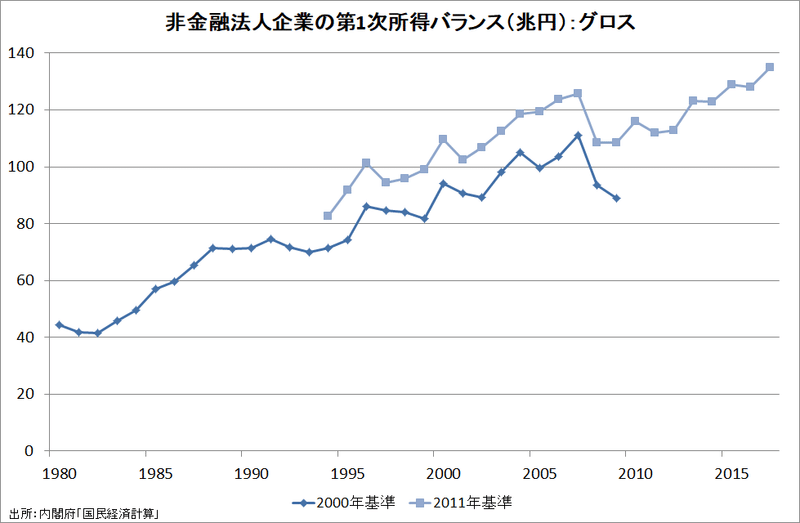

家計が受け取る賃金・俸給は1997年度→2017年度で4%減少しているが、

非金融法人企業の第1次所得バランス(総)は1.4倍に増加、

支払配当は5倍以上に激増している。家計・労働者にとっては「失われた20年」でも、株主にとっては大成功の20年だったのである。

労働者から株主への巨額の所得移転が生じたのは、大企業が雇用重視から株主重視に転換したためである。

「企業は、株主にどれだけ報いるかだ。雇用や国のあり方まで経営者が考える必要はない」

「それはあなた、国賊だ。我々はそんな気持ちで経営をやってきたんじゃない」

94年2月25日、千葉県浦安市舞浜の高級ホテル「ヒルトン東京ベイ」。大手企業のトップら14人が新しい日本型経営を提案するため、泊まり込みで激しい議論を繰り広げた。論争の中心になったのが「雇用重視」を掲げる新日本製鉄社長の今井敬と、「株主重視」への転換を唱えるオリックス社長の宮内義彦だった。経済界で「今井・宮内論争」と言われる。

その根底にあるのは、グリーンメーラーの思想が主流の学説になるパラダイムシフト(政官財学のエリートのアメリカ化)である。思想的なお墨付きを得たことで、経営者は賃下げ・雇用破壊を「正義」と考えて躊躇しなくなったのである。

【異色対談!「村上世彰氏vs伊藤邦夫教授」】 ROE8%以上達成で日本を変えろ : https://t.co/5VG7LJqQJ5 #東洋経済オンライン pic.twitter.com/KtOZLawoPa

— 東洋経済オンライン (@Toyokeizai) June 18, 2017

18年前にファンドを設立した村上氏と、25年前から資本コストやコーポレートガバナンスの重要性を指摘してきた伊藤氏。投資家と研究者で立場は違うが、両者の主張には共通点が少なくない。

官庁、大企業が社費で、毎年、新社員の一番優秀な人を幾人か、ときどきはヨーロッパだが主として米国へ、MBAや経済学・政治学の修士・博士号をとりに送られた人が大勢いた。

その「洗脳世代」の人たちが、いよいよ八十年代に課長・局長レベルになり、日本社会のアメリカ化に大いに貢献できるようになったというわけだ。

下はスペインとポルトガルの中南米植民地支配に関する記述だが、日本の構造改革とその帰結に酷似している(強調は引用者)。「洗脳世代」は日本をアメリカ化ではなくラテンアメリカ化、つまりはグローバル株主に支配・収奪される「植民地」に変えたのである。

重大な転換の契機は、十八世紀のカルロス三世の改革やブラジルのボンバルの改革である。それは、さらに帝国主義的支配を強化するためのものであった。植民地行政区画の変更や細分化などの行政改革、貿易制度改革、税制改革、新たな財源確保のための産業開発、資本の大規模化と労働雇用の自由化などがその骨子であった。この改革は植民地社会を根底から変えた。帝国支配の強化は、本国の発展のために植民地社会を奉仕させることを意味する。具体的には、生産規模の拡大と生産活動の多角化と効率化による、より効果的な富の収奪である。直接生産者である労働者にとっては隷属的支配の強化となる。こうして支配と被支配の関係がさらに先鋭化し、先住民社会は困窮化と衰退化を進行させていった。その他の社会にあっても、社会格差は拡大し、大衆の社会生活は圧迫された。生産活動の分野では、生産者の管理強化、労働者の過剰収奪が常態化した。鉱山開発産業や輸出産業は発展するが、国内消費向け産業は停滞するという不均衡的発展が促進された。

資本家による労働者の過剰収奪が常態化したため、大衆が困窮化して一国の経済を成長させる最大の「エンジン」である家計消費が冷え込み、日本は経済大国から「衰退途上国」へと凋落してしまった。『蟹工船』の時代への逆戻りとも言える。

労働者が北オホツックの海で死ぬことなどは、丸ビルにいる重役には、どうでもいい事だった。

――この一篇は、「殖民地に於ける資本主義侵入史」の一頁である。

藤井の言葉を借りて締めくくりとする。

1997年の金融危機につけこんで実施された構造改革(ショック・ドクトリン)こそが、日本を衰退させた「真犯人」であるという「真実」であった。

このnoteの読者だけでも、そんな「物語転換」を果たしてもらいたいと、切に願っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?