白川批判者の無知

日本銀行の白川前総裁が金融緩和しなかった(あるいは引き締めた)ためにデフレが深刻化したというリフレ派のデマを未だに信じ続けている人がいるようだが、事実ではないことは金融政策がどのように変更されたかを見ればすぐにわかる。

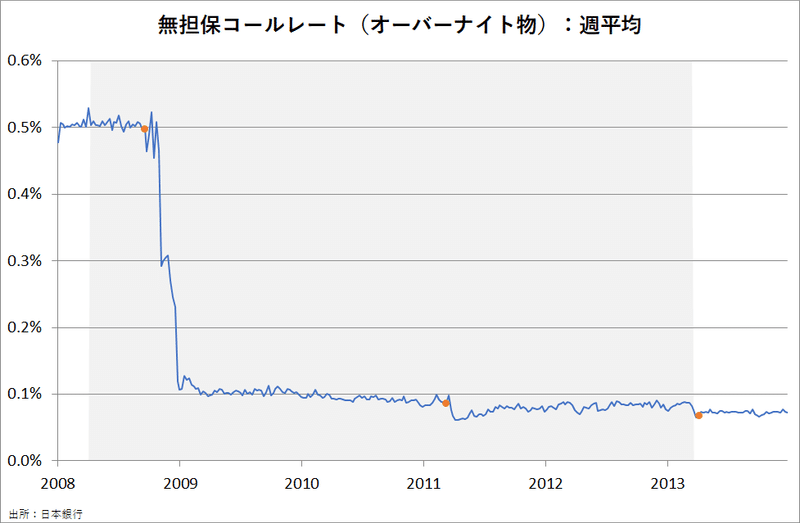

グラフのシャドー部が白川総裁の任期、マーカーはリーマンショック、東日本大震災、量的・質的金融緩和導入の週だが、2008年中には政策金利を0.5→0.3→0.1%に引き下げ、補完当座預金制度を導入するなど、金融緩和は決してtoo little, too lateではない。

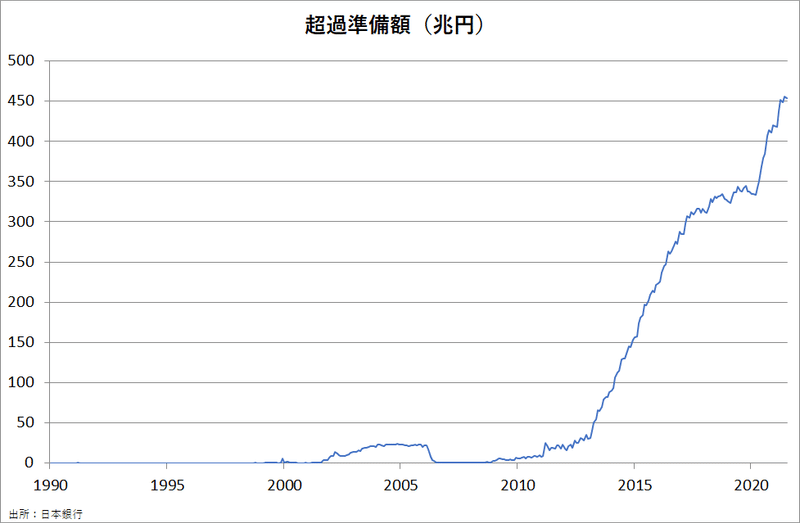

リフレ派の白川批判は「超過準備を増やさなかった」というものだが、これが言い掛かりであったことは、黒田・岩田体制での量的・質的金融緩和でも目標の2%インフレを達成できなかったことで証明されてしまった。

主流派経済学の金融政策、有効性に疑問符=白川前日銀総裁 https://t.co/95ZVE9rvkY

— ロイター (@ReutersJapan) September 9, 2021

8月に「TUMULTUOUS TIMES」(激動の時代)と題した英語の著書を出版したが、「アメリカの学者は当時、量的緩和政策の効果に自信を持っていた。そうした海外の学者や当局者からの、日銀の政策運営に対する批判への反論をこめた」と述べた。

白川総裁を国会で罵倒していたのもリフレ派議員だった。

これ👇は2011年3月2日の衆議院財務金融委員会における山本幸三議員の発言だが、今となっては「中央銀行が国債を買いまくれば確実にインフレ目標を達成できる」「賃下げはデフレと無関係」などの「証明」が正しくなかったことは明らかである。

だから、世界の常識に沿った法改正をきちっとして、日本銀行にちゃんとやってもらって、早くインフレ期待にするように国債を買いまくって、それで非連続でインフレの心配があるんだったら、ちゃんとやるという自信があると言うんだから、やってもらえばいいじゃない。それは、はっきりするためには上限と下限をつくってやれば、何の問題もないじゃないですか。

最後にまとめますけれども、結局のところ、白川総裁がずっと言ってきた人口減少と生産性上昇率とデフレとは全く関係ないということを、私は証明した。それから、名目賃金がデフレの原因だというのは間違い、これも証明した。それから、たくさん量を供給してもデフレから脱却できないなんというばかげた話は全く間違いだということも証明した。

だから、これから発言するときは、そういうことは一切言わないように気をつけてもらいたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?