勉強会vol.6『集まる場所が必要だ』|エリック・クリネンバーグ

第6回の勉強会は、ニューヨーク大学の社会学教授、エリック・クリネンバーグ氏の『集まる場所が必要だ』が課題図書でした。本書では主に社会的インフラ(※下に解説あり)の重要性と可能性について言及しています。

今回のプレゼンターは亀田ファミリークリニック館山、医師の河田さんです。本書の解説に加えて、亀田ファミリークリニック館山での取り組みやこれからの壮大な展望も含めてお話をしてくれました。そして議論は実際に私たちが暮らす館山市の社会的インフラの現状や課題はどうかについて盛り上がりました。

本書を読み、解説を聞いた参加者からは、

『ただ本を借りて返す場所と思っていた図書館や公民館の場所としての重要性を実感した』との声が上がりました。

それでは早速、本書の解説、ディスカッション内容をまとめていきます!

本書のメッセージ

本書から私たちは大きく3つのメッセージを受け取りました。

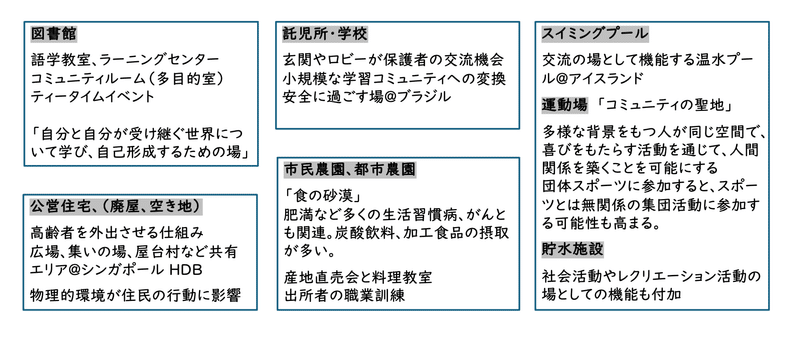

社会的インフラは抽象的な概念ではなく、図書館や公園、遊び場、学校、運動場、 市民農園など、集団生活を条件づける物理的な場であり、きちんとデザインして、 構築、維持、投資すれば、コミュニティとしても、個人としても幅広い恩恵を受けられる。

社会的インフラは、孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」になり得て、あらゆる人が集まれる場所をつくることは、バラバラに砕けた社会を修復する最善の方法である。

社会の二極化を育むのは、物理的空間とコミュニケーションにおける社会的な距離と分離であり、反復的で共通の情熱と関心を伴う接触と会話は共通の人間性があることを思い出させる。

そしてエリック・クリネンバーグ氏は、どこを改善し、何を守り、どんな社会を作りたいのかを確認し、どのような社会的インフラが最も人々の役に立ち、人々の命を守り、支えてくれるのかについて話し合いをすることが大切であると述べています。

社会的インフラとは何か?

社会的インフラと聞いてどんなものをイメージするでしょうか?

以下のような条件を満たすものが社会的インフラと呼ばれています。

・人々の交流を生む物理的な場や組織

・社会関係資本が育つかどうかを決定づける物理的な条件

・社会参加の舞台や条件を提供するもの

そして当事者たちが、自分が楽しいと思う活動などのために継続的かつ反復的に交流し、自然に人間関係が育つ場所とされます。

社会的インフラが果たす役割

一般的な社会的インフラが果たす代表的な役割をピックアップすると以下のようなものが挙げられます。

・人の親密さを育むための反復的な共同活動を行える

・高齢者の健康と福祉を増進するのに必要な要素を含む

・将来の市民生活の助けになる対人スキルを学べる

・SNSでは果たせない、ティーンエイジャーが大人数で容易に集まれる空間

・共生に必要な橋がけとなる社会関係資本

本書の中では社会的インフラが、人々の継続的な交流を促し、犯罪を減らし、学びを促し、健康を促進する具体例が述べられていました。もちろん地域ごと、場所ごとに必要とされる社会的インフラの役割は異なり、また時間と共に変化していくものでもあります。

良い社会的インフラの条件・課題

冒頭で取り上げた参加者のコメントにあるように、図書館が社会的インフラとして重要な機能を持ち得ることは意識されていませんでした。しかしいざ図書館がなくなった際に、私たちはその存在が強く意識され、不便に感じ始めるのだと思います。

本書の中では「良い社会的インフラの条件」と「社会的インフラの課題」として以下の内容等が取り上げられていました。

・当然の存在であり、その存在は壊れたときにもっとも意識される。

・子どもや高齢者など、自律性や移動能力やがない住民を対象としている

・職員がオープンでインクルーシブである

・イベントを企画して利用者間の交流を促している

・利用者が居場所を見つけられるように全力を尽くしている

・効率を重視する社会的インフラでは交流や人間関係の強化は抑制される

・全ての社会的インフラには投資が必要である

・コミュニティをつくる場になると同時に、コミュニティ生活の社会的境界線を定義する場所にもなる

ディスカッション

本書の解説を踏まえて、私たちが暮らす館山市について熱いディスカッションが繰り広げられました!

ディスカッション内容から3つのテーマについてまとめます。

(盛り上がりすぎて全部はまとめきれず、、、)

①「館山市の社会的インフラの現状と今後の展望」

社会的インフラの整備は、長期的な採算は見込めるが、一般的に行政が求める採算スパンはそれより大分短いため積極的に取り組むハードルになってしまうのではないか

市政としてはコストカット、採算を求める風潮になっていて社会的インフラを増やすことへの逆風になっているのではないか

本を読んでいない住民の方々にどのように重要性を伝えたらよいか

利用しているときには気が付かなかったが、三芳にある農村環境改善センターは社会的インフラとしてよい例なのではないか

人が集まる場所はあるが交流を促せてない

本書はかなりの貧困地域の例であり、日本とは社会的背景が異なる。コミュニティセンターや複合施設の方が良いかもしれない

②「令和元年房総半島台風で見えた社会的インフラの状況と対策 」

消防やある特定の地域ではコミュニティとしてより機能していた

防災訓練は人が集まるきっかけとしてよい

コミュニティが機能していた地域では日常でも人が集まり交流する文化があり、その地域を分析してみるのは面白いのではないか

③「社会的インフラへの投資と管理をどのように促進できるか?」

社会的インフラ作りをすることで住民の満足度が上がればサポーターが増えるのではないか

目に見えない価値を評価する何か指標を示していくのはどうか

例:Wellbeing、 ポジティブヘルス、ソーシャルインパクトボンド

印象的なコメント

医療と社会的インフラの関係を考える際に用いる「健康の社会的決定要因(social determinants of health)」という概念 がとても印象に残りました。

健康や病気の責任はその人個人だけのものではなく、生活環境、社会経済、教育など個人の健康問題が生じるその上流には多くの社会・経済要因が含まれ最も大きな割合を占めているというものです。

つまり”健康問題は個人の健康行動による努力以上に社会的要因の影響を受けている”といことです。

今回はエリック・クリネンバーグ氏の著書を通じて社会的インフラについて学びました。勉強会の数を重ね、知識を学ぶだけでなく、実際に自分達が暮らす地域にどう還元していくかという議論が増えてきている気がします。

次回7月の課題図書は枝廣淳子氏の『地元経済を創りなおす』です。お楽しみに!

レポーター:斉藤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?