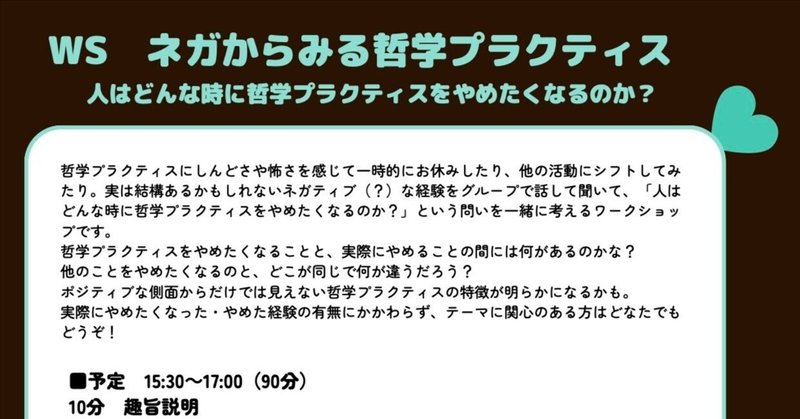

WS「ネガからみる哲学プラクティス:人はどんな時に哲学プラクティスをやめたくなるのか?」

来る11月12日(土)、哲学プラクティス連絡会の第8回大会がオンライン開催で開催されます。

ふだん様々な場、様々な仕方で活動している哲学プラクティスの実践者や、哲学プラクティスに関心のある方が年に1度集い、交流する貴重な機会。

せっかくなので、てつぷらマガジン編集部もワークショップを企画・実施させていただくことにしました。

実は、今回のWS応募にあたって、事前に哲学プラクティス連絡会主催の企画交流会で「てつぷらマガジンでも何かやりたいんだけど、何をしよう?」と相談させていただきました。

そこで思いついたのが、このWSタイトルです。

「ちょっとしんどくなって、活動をお休みしていた時期がある」

「こういうとき、対話が怖くなっちゃう」

「哲学対話を続けるうちにひっかかるところが出てて、別の活動にシフトしてみた」

こういうネガティブな気持ちや経験って、公の場では話しにくい(てつぷらマガジンのアンケートでも拾えていない)。

けれど、どうもそこには「好き/嫌い」の問題には決して還元しきれない、楽しさや意義について語り合うだけでは見えない、哲学プラクティスや哲学対話の重要な側面が潜んでいるのではないか。

写真のネガフィルムを見てはっとすることがあるように、図と地を反転させてネガに注目することで浮かびあがってくるものがあるかもしれない。

相談会でみなさんのお話をうかがってそんな予感がしたので、「ネガ(ネガティブ)」という言葉に「否定的、消極的」という意味合いともうひとつ、図と地が反転したネガフィルムのイメージを重ねてみました。

(相談にのってくださったみなさん、本当にありがとうございました。)

実際にやめたくなった・やめた経験の有無にかかわらず、テーマに関心のある方はぜひご参加ください。

大会の参加チケットをご購入の際に、「【WS②】ネガからみる哲学プラクティス:人はどんな時に哲学プラクティスをやめたくなるのか?」の欄に参加希望者数をご入力いただけると、お申し込みいただけます。

みなさんと(オンライン越しですが)、お会いできるのを楽しみにしております。

よろしければサポートお願いします。いただいたサポートは、哲学プラクティショナーへのインタビュー記事の制作費に充てさせていただきます。