【パワポ研の決算資料探訪⑥】ラクスル社の決算説明資料は可読性が高い独特の”左寄せ”フォーマット

企業の決算説明会資料について解説するこのシリーズ。前回大変好評をいただけましたので、おかげざまでこの度シリーズ6回目を迎えることができました(好評だった初回Goodpatch様の記事は以下)。

今回も見どころある企業の決算説明資料について紹介させていただきます。

対象とするのは、「株式会社ラクスル」。同社は、印刷・集客支援の

プラットフォーム「ラクスル」や、広告・物流のプラットフォームを運営している企業です。ITベンチャーの雄の一社なのですが、ITベンチャー系の企業は傾向として決算資料がどこも奇麗ですね。

引用元:2021年7月期 第2四半期決算説明会資料

それでは早速見ていきましょう。

以前との違い

いつもは表紙から見ていくのですが、今回は以前との違いにフォーカスして見ていこうかと思います。似たようなスライド(ハコベルの事業領域)が2つあるので、それぞれ紹介します。

まずは去年のもの。

普通ですね。普通に見やすいスライドです。タイトルとメッセージが上部にあり、コンテンツがその下にある。見慣れたフォーマットです。

それでは最新のスライドを見てみましょう。

結構違いますね。この記事のタイトルにもした通り、タイトルとメッセージが左寄せになっているんですね。一部の企業やコンサルティングファームなどはこのようなフォーマットを導入していますが、非常に珍しい部類のうちの一つです。

ということで、ほぼ全てのスライドが左寄せになっているこのラクスルの決算資料をデザインの観点で見ていきましょう

表紙

表紙は流石に寄らないですね。半透明にアレンジしたロゴのデザイン性は高いですが、他はいたって普通の表紙です。

目次

さて、ここからですね。この目次に関しても左側約1/4のスペースは空けています。ここではこのスペースを空ける意味は全くありませんが、他のスライドとの平仄を揃えるためにそうしているのでしょう。ちなみに、ディバイダーも同じように左1/4を黒色で塗りつぶしています。

ヴィジョン/事業概要

さて、事実上の一枚目のスライドです。前述の通り、左側にタイトルとメッセージがあり、右側にコンテンツを格納しています。

このフォーマットのメリットとデメリットを、この一枚を見ながら考えてみましょう。

まずメリットについて。全てのスライドに対して同じ位置にタイトルとメッセージを並べている、というのは去年のものと変わりません。去年のものも、スライド上部にタイトルとメッセージが並んでいたので、場所は違えどその位置による意味付けは同じです。

ですが、記載する場所のみを白背景とし他の部分をグレーアウトにすると比較して白背景の場所は際立つので、読んでもらえる確率が上がります。スライドというのは読んでもらえない部分も多いので、このようなフォーマットにすることにより読了率は上がるでしょう。

また普通と違うフォーマットなので、スライドを見た瞬間に読者は「理解しよう」とします。というのも、普遍的なスライド(つまり上の方にタイトルがあるもの)は、今まで何百何千枚見てきたスライドと様式が同じですので、少し見ただけで「はいはいなるほどね」と、無意識的に処理してしまいます。例えるなら、スマートフォンの広告で「動かない」バナーのようなものです。おそらくあなたは見向きもしないでしょう。一方で、普通と違うフォーマットの場合、無意識的な感覚だけでは処理できないので、そこでスライドに対して意識が自然と向きます。そして、実際に文字を読みます。これも例えるなら、広告のバナーが「動く」ようなもので、内容には興味がなかったとしても自然と少し目が向いてしまいます(もっとも、昨今は動くバナーばかりになり真新しさも減ってきましたが……)。

逆にデメリットについて。まず、何の意味も持たない空間が発生してしまう、ということがあります。スライドの紙面というのは限定されたスペースで、ビジネスパーソンはその限られた紙面を最大限使って言いたいことを伝えようと工夫します。しかし、上のスライドでは左下に大きな空白のスペースがあります。普遍的なスライドなら、こんなスペースは当然発生しません。そうすると、コンテンツの部分が占める面積は必然的に小さくなります。前述のハコベルのスライドにしても、トラックの画像を小さくする、などの変化が発生しています。

また、改行が多くなるのもデメリットの一つです。一般的に良く言われるスライドライティングのお作法として、「文章は長くて二行、どれだけ大目に見ても三行」というものがあります。人間は数行にも及ぶ文章は「読まなければ」理解できません。二行くらいなら(母国語の場合)「見る」だけで処理できます。

上記のようなメリット・デメリットを天秤にかけて、ラクスル社はこのようなフォーマットの採用に踏み切ったと言えるでしょう。要すれば、「読ませる」決算説明資料にしたかったワケですね。

再投資による企業価値向上スパイラル

非常にコンセプチュアルなスライドなので、どうしても説明を読んで欲しいところ。なので、このスライドではフォーマット変更が功を奏したと見えます。

また、このスライドのオブジェクトはおそらくデザイナーに依頼をしているはずですが、これも美しいですね。パワーポイントの平べったいデザインではイラストでの説明力には少し欠けます。デザイナーに依頼をする際は、こういう効果的なお願いをしたいものです。

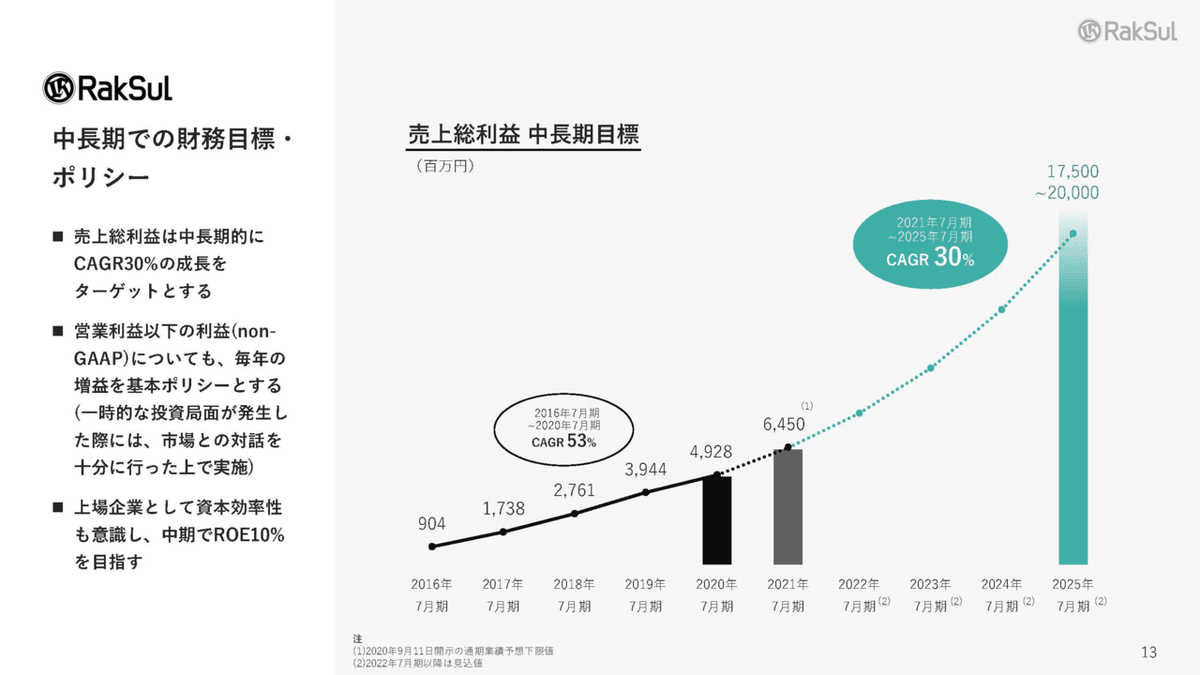

中長期での財務目標・ポリシー

文字が多いスライドです。例えば、この文字の量を普通のスライドに入れ込もうとすると、かなり「うるさい」スライドになるでしょう。ですが、このフォーマットならなんとか収まります。受け手は少なくとも目を通そうとします(少なくとも、最初の3行は)。また、もっと深く知りたいなら、続く文章も読み込むでしょう。スライドの作成者は読み手のコントロールこそできませんが、どういったカスタマージャーニーを描くかは考慮してスライドを作ります。

2021年7月期第2四半期セグメント別業績

一方で、こういったスライドでは空白スペースが多いというデメリットの方が目立ちます。根本的な対処法はありませんが、例えばメッセージとして「ノバセルを中心に売り上げは回復傾向」など記載すれば、空白感は薄まるかもしれません。

セグメント別 売上高、売上総利益 セグメント利益

しかし、こういう「言いたいことが多い」かつ「コンテンツの細かいところは見なくてよい」というスライドには、やはり特に有効です。このスライドでは左の文章が充実し、かつ右側のコンテンツの部分は「詳細な」確認は不要です(売上高、売上総利益の上昇が分かればよいため)。

まとめ

左に寄せている、という独特のフォーマットを観察しました。メリット・デメリットを考慮してラクスル社ではこのような資料になっていますが、真似するのは難しい感もあります。やはり独特のフォーマットですので、関係者の理解が得られるかがポイントになりますね。

なお前半でも書きましたがラクスル社、全般色使いなどのデザインなど美しいので、そちらは是非ご参考にしてください。

パワポ研からのお知らせ

上記の記事のように、noteではフォローしているだけでビジネスにおける「資料作成のコツ」と「デザインのセンス」が身に付くアカウントを目指して情報配信を行っています。

今後もコンスタントに記事を配信していく予定なので、関心のある方は是非アカウントのフォローをお願いします!

Template販売

https://powerpointjp.stores.jp/

note(マガジン)

https://note.com/powerpoint_jp/m/mc291407396da

https://twitter.com/powerpoint_jp

お問い合わせはこちら

https://power-point.jp/contact

パワポ研オリジナルテンプレート

パワポ研では「ビジネスシーンで使える」パワーポイントテンプレートを公開しております。デザインを整えるのみならず、ロジックやストーリーを整理するのにも役立つパッケージになっておりますので、関心のある方は下記ページも併せてご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?