【パワポ研オリジナルテンプレート解説②】パワポ研テンプレで「簡単&短時間」で企画書を作ろう!

みなさんこんにちは。

資料デザインのリサーチや分析に取り組むパワーポイントのスペシャリスト、パワポ研です。日々noteやTwitterでパワポに関する情報発信をしています。

今回は、7月末に発売を開始したテンプレートの中から「新規事業計画資料」の内容、特にストーリーの流れのポイントについて解説していきたいと思います。では早速見ていきましょう!

テンプレートの概要はこちら↓

新規事業計画資料とは?

新規事業計画資料は、主に「社内で新規事業の稟議を通すため」に用いられる資料です。「投資家向けのピッチ資料」とは、資金源となる存在に事業のプレゼンを行うという共通点がありますが、当然異なる点もあります。

それは、社内向け資料の方が全般「簡素」でよいということです。ある程度プレゼンする側も受ける側も相手側の考えていることが分かりますし、また社内の課題も共通項として直ぐに想像できると思います(例えば、「コロナ禍で主力事業が不調している」「地政学的リスクは回避したい」「シナジーが欲しい」等)。そのため、敢えてそこに過剰に力を入れる必要はなかったりします。

また資料構成、会社概要は当然不要ですし、プレゼンターの説明も最小限で構わないでしょう。とにかく、「早く大量に」事業計画を作っていくことが企画者に求められることではないでしょうか。たとえアイディアが生煮えでも、社内であればオープンにして、それを叩いて伸ばすこともできます。ピッチの場ではなかなかそうはいかないでしょう。

そんな企画立案のお手伝いを、この資料で出来ればと思います。

スライド作成に入る前に

今回紹介するスライドは、企画書の見栄えとしては70点くらいのものです。あくまでビジネスパーソンが社内向けに作成する資料を想定しており、細部にこだわりすぎる必要はないためです。デザイナーがガチガチに作り込んだ100点の資料はもちろん素晴らしいですが、企画書における評価ポイントは「デザイン」ではなく「企画そのもの」です。

そのため、あくまで「ノイズなく」「言いたいことを伝える」ことができるデザインを70点と定義して、40点のまま放置されている企画書の見栄えを70点に底上げするための参考となることが本稿の趣旨になります。

ちなみに、最後まで読むと分かりますが「たこ焼き移動販売」事業は、企画としては、実現性に若干乏しいです。仮にどれだけ見栄えの良い資料を作り込んだとしても、この企画は通らないでしょう。

スライド解説

◆表紙

「70点!」と言いたくなるような表紙です。必要最小限の構成ですね。

まず、タイトルの「オフィスdeお祭り気分」ですが、ひとまずここでキャッチーにしておきます。もちろんお堅い会社ならもっときっちりしたタイトルにすべきですし、また「絶対にタイトルでどんなコンテンツか分かるようにしろ」という厳命があれば、そうすべきでしょう。ですが、今回はキャッチーにしてみました。絶妙に格好悪いかもしれませんが、次のページが気になる、というフックを大切にしてみました。少し挑戦的かもしれませんね。

もちろん、プロのコピーライターからすると、もっといい案があるかもしれません。しかし、フックになるという最小限の役割は満たしています。

画像にしても同じです。この画像が良いかどうかはともかくとして、マイナスにはなりません。少なくとも、文字だけが記載されてあるよりは決裁者の気を引くことはできるだろう。逆に言えば最悪なのは「東亜城南科学食品業務企画第三課企画案20」みたいなものです。そんなこと、書かなくても見れば分かります。

もう一つポイントがあるとすると、タイトルサイズのメリハリです。メインタイトルは大きく、サブタイトルは小さく。もしかするともっと目立たせてもよいかもしれませんが、そこは好みでしょう。袋文字(黒い文字を白い線で包み込む)にしてもよいですが、若干手間なのでそこは割愛しました。読めればOKなので。

◆はじめに

このスライドは和歌でいう「枕詞」みたいなもので、いきなり本題に入りづらいために作成されることが多いです。最上部の「はじめに」とその下部の傍線に乗った「コロナ状況下で……」が、このスライドのメッセージなのですが、極端に言えば、この二点と最下部の赤字の文言だけを読んでもらえればこのスライドはOKです。

◆ディバイダー

ポイントは左の帯が紙全体の丁度1/3であること。ちょっとした違和感を人間はノイズと感じることが多いです。それを排除することで、シンプルさが増し、メッセージが明確になります。

◆企画の全体像

このスライドの目的は、「どういう企画なんですか」ということを可能な限りシンプルに伝えること。そのために文字と画像を効果的に、しかし最低限の労力で伝えています。逆にこういうサマリめいたページがとにかくカオスになっている、というのは非常によく見られる残念なケースです。自分がどれだけ考えてこの企画を作ってきたか、ということを伝えるために詰めこみすぎたスライドは結果として、「40点」くらいの見栄えになってしまいます。

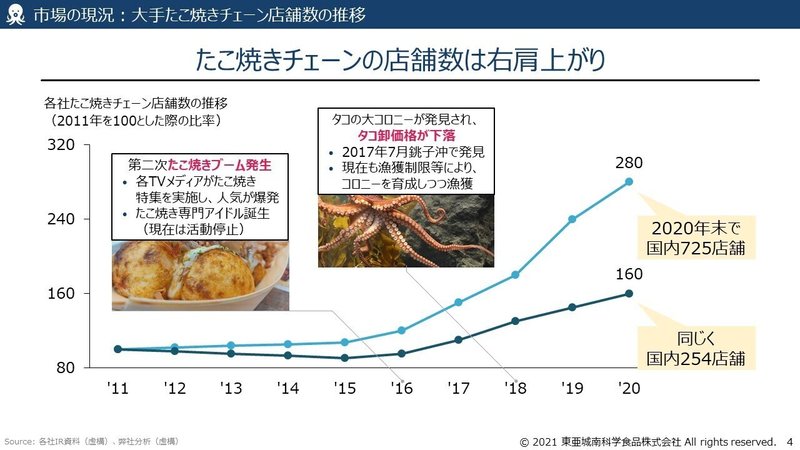

◆市場の現況1

さあ、本格的なスライドになってきました。やはりグラフがあるとスライドらしくなりますね。ここでも今まで通りのルールに乗っ取ります。

最上段の青い帯と、メッセージを書くべき傍線は常に固定。これにより、閲覧者はどこを読めばよいのか、段々と理解します。

グラフにもコツがあり、それはとにかく不必要な装飾を省くことです。具体的には、意味もなく大きなタイトルや、縦軸の使わない領域、軸の目盛り線を延長したものなど。努めてシンプルにして、メッセージを伝える。グラフ作成はそれに終始します。

それさえ徹底すれば、あとは多少賑やかしがあってもいいでしょう。本スライドで言えば、右肩上がりの理由説明がそれにあたります。スペースに余裕があれば、このように画像をつけ、華やかな印象を演出できます。

なお、出典は左下に小さく記載すること。これも鉄則ですね。見せたくもないけど、ないと怒られる情報の露出は最低限にとどめるべきでしょう。

◆市場の現況2

またしてもグラフスライドですが、今度は右側に記事の抜粋があります。

重要な視点として覚えておきたいのが、「ワンスライド・ワンメッセージ」という鉄則です。本スライドでは、よく見ると左側のグラフと右側の記事で一つのメッセージを構築していることが分かります。二つの情報の比重は同じであり、左と右の幅(大きさ)は同一にしていることもポイントです。

また、色使いについてもここで解説しておきましょう。まず、使ってよい色の数というのはそう多くはありません。多くて4系統でしょうか。このスライドも、青系統(文字やベースの色)、黒系統(文字の色)、赤系統(ハイライト1)、黄色系統(ハイライト2)。もしかすると、後者の二つは統一してすべて黄色にするべきだったかもしれませんが、そうすると囲みが少し見づらくなります。そういう意味で、限度幅の4色展開となっています。

ちなみに、たこ焼きの移動販売の記事が都合よく存在するはずもないので、今回のスライドを作成するために、「目経」(「日経」ではありません)の記事を一から作成し、デザインしています。

◆市場の現況3

さて、またもグラフスライドです。なので、抑えるべきポイントは<市場の現況1>とほぼ同じく、不要な装飾を省くこと。これに尽きます。

例えばこのグラフでは、濃い青と鮮やかな青の二種類を使っているわけですが、ここでもっと濃い青や淡い青を追加して4種類にしても、区別は十分に可能です。ちなみに、ベースカラーも青系統なので色の系統を増やさずグラフを描くことにも成功しています。

また、各グラフに数字を入れないということも、スライドをシンプルにするのに一役買っています。グラフは全て数字が入っていなければいけないと思いがちですが、伝えたいメッセージ立ち戻って考えるべきです。そうすると、別に数字を入れず昼と夜にピークが来ることは示せることが分かります。ハイライトすべき昼と夜だけに数字が入っていれば十分でしょう。

吹き出しのコメントも、実はノイズを減らす工夫がなされています。それは、吹き出しの線の角度です。45度刻みで線を統一しているため、不必要な違和感が生まれにくいです。もっとも、一つ二つではそこまで気にならないかもしれないですが、吹き出しの数が増えてくると、より大きな効果を発揮することになります。

◆市場の課題1

ついに出ました、円グラフ。載せられる情報量が少なく、基本的に見づらくなるので、できれば利用を避けたいところですが、今回はインパクト重視で採用しました。今回は5分類なので各項目全て書き込めましたが、分類が多くなりすぎると、より多くの分類が書き込める横棒グラフなどの採用も検討したほうがよいでしょう。紙面の幅は有限なので。

右パネルはヒアリングの結果をスライドに起こしたものです。文章で書くよりも「誰かが言っていますよ」ということを伝えた方が説得力が増すため、企画書では頻出のテクニックです。いちいちコメントをとった人の写真を加工するのは面倒なので、このように最低限性別の分かるアイコンがあれば良いでしょう。

◆市場の課題2

左パネにはキャッチーな地図を掲載しています。「丸の内エリアにはたこ焼き屋はなく、その付近で勤務する方は東京駅の東側まで赴く必要がある。が、東京駅をまたぐためには地下道路を通過する必要があり……」という文章を、この図一枚で表現しており、デザインが上手く機能しています。

◆ディバイダー(特殊)

異質なスライドです。このスライドそのものには、何の情報量もありません。しかし、あったほうがよいでしょう。例えるなら、ドラムロール的なスライドです。聞き手はこのスライドを見た瞬間、「ああ、今までと違うものがくるぞ」と身構えます。

スライド自体は、全スライド中最短の20秒で完成します。しかし、このスライドの効果は大きく、費用対効果の意味では優秀な一枚と言えます。

◆キースライド

このスライドが言いたかったことです、というスライド。なので、情報量は少なく、しかしパッションを伝えなくてはなりません。今回は、左パネルにイメージ、右パネルに説明、そして余白無しというフォーマットを選びました。

まず左パネル。都会のど真ん中、そしてたこ焼き。これで必要十分です。そして右パネル。特筆すべきは、文字色と大きさ。大きな文字は目に入りやすいので、その技法を採用します。

また、このスライドはガチガチに余白を無くしたスライドにしてあります。通常、余白は当然あったほうが読みやすいです。しかし、大一番では余白がないほうがインパクトが出ます。選挙ポスターをイメージいただければ効果はわかりやすいでしょう。

◆具体的な内容

サマリスライドで一息つく間もなく、なぜ自社がそれをやる必要があるのかを解説するのが、本スライドです。

ポイントはスライドのボディは極力シンプルなものにすることです。そのために、左と右の構成を同一にして頭に入りやすいようにします。上から、サブのメッセージと、大きな写真、二行程度の短い説明、そして現場のコメント。サブメッセージと写真以外は読まなれくても良いですが、細かいところにこだわる人も案外に多いので、ふんだんにファクトを用意し、あえて小さい文字で書いて「読ませる」工夫をしています。

◆具体的な計画1

プレゼンもいよいよ終盤に入ってきて、具体的な計画を述べる段階に入ってきました。この段階で想定される状況は、「1. 聴衆は打ち手にむちゃくちゃ興味をもって聞いてくれている」と「2. やりたいことは分かったが、実際にやるイメージが湧かない」の二つが主でしょう。

まず左パネルについて。これは再掲のような形になりますが、今度は役割が違います。前回登場時では、「例えば丸の内では」という文脈に近かったですが、今回は「いざ店を出すなら」という一歩二歩踏み込んだ役割を果たします。あえて同じフォーマットのスライドを使うことで、それが強調されます。

そして、より具体感を与えるのは右側のスライド。実際の土地の写真を使うことで、出典イメージを後押ししています。

なお、今回はあえて「各パネルの説明」を省きました。今までのスライドでは、2パネル以上のボディの場合それがあったかと思いますが、今回は左右の役割が自明なので記載していません。

◆具体的な計画2

ついに具体的なお金の話が出てきました。場合によってはここしか読まない人もいるので、多少時間をかけてでも見栄えの良いデザインにしましょう。

左パネルは18行あり、ポイント(文字の大きさ)も相当小さい。14 ptなので、下限ギリギリです。しかし、情報量を詰め込むことが目的(=精緻にやってますよ的アピール)なので、これで問題ありません。右パネルは若干漉いて14行。それでも、かなりキチキチです。

極力無駄な文字は省くべきなので、単位は数字には付けません。左パネは全て同じ単位なので記載のような処理が無難でしょう。右パネルは単位がバラバラですが、これは独立して単位を示す列を作ることで解決します。

そして最後に見るべき数字(営業利益率など)をハイライトして終了。そこだけ見てもらえれば、十分です。

◆具体的な計画3

これも、見せるためだけのスライドです。内容を議論してもらおうとは思っていません。

ここでのポイントは、構造化です。構造化とは、簡単に言えばコンテンツをMECE(もれなく、ダブりなく整理すること)にすることで、パッと理解しやすくすることを指します。この場合では、一番左の青いもので、準備と実行で区分し、さらに6段階に区分けしている。

また、メインの線表だが、これは基本的に一週間単位で図を記載します。「28日では一か月」になっていなくとも、表記上はこれがベストです。

◆具体的な計画4

これはオマケ、ダメ押しのスライドだで。左パネルにはフロー(縦)、右は積み上げ棒グラフを採用しています。

まずフロー図について、これは時間の進行を示します。といっても、具体的な時間を載せないのがポイントです。予定は未定であり、あくまでコンセプトです。

また、少し細かいTipsについても触れておくと、左パネルでは、特に行間を意識しています。ポチ(中黒)とポチの間を詰めることもできますが、この方が読みやすいです。また、二行に渡る際にはインデントの処理も必須です。今までほぼ全てのスライドで、そういった処理をしています。

右パネルの積み上げ棒グラフについて。本来なら凡例はグラフの右に、線を引っ張る形などで対応が分かりやすいように示したほうがいいです。今の見た目では、左の反例を見て「ああこの色がどこそこね」と理解する工程をふまないと、グラフの詳細を理解することはできません。

しかし、今回は右肩上がりに伸びていることが分かれば良いので、見た目のシンプルさを優先し、あえてこの形を採用しました。

◆ディバイダー(再掲)

二回目のディバイダーなので、細かいコメントは割愛します。一回目のものと、フォーマットも画像も同一にしています。作業を少なくすることは大切です。

◆人物紹介

パっと見て分かると思うが、若干格好悪いスライドです。しかし、おまけのスライドなのでこの程度で十分(もちろん、時間があるなら手間をかけた方がいいですが)。そして、あくまで「オマケ」なので実際のプレゼンでは説明はしません。質疑応答の際に、表示しておく程度の意味付け。

なぜ格好悪く見えるのかについて簡単に触れておくと、例えばほぼ白黒のみのモノトーンが原因だったり、あるいは画面の情報量の少なさも気になります。余白をもう少しとってもよいかもしれません。そういった工夫がこのスライドには不足している。

でも、あくまで「オマケ」なのでそこまで作業することはありません。

◆締め

会社のロゴのみが表示されたスライドを表示して、終了としました。

まとめ

以上が70点の企画書の全貌です。今回は一つ一つのスライドの意図を主に解説することで、70点のデザインをビジネスパーソンが達成できるような資料を作成したつもりです。

いろいろTipsを交えましたが、言いたいことは伝えたいメッセージをクリアに伝えるスライドを作ろう、そのために余計なノイズを無くそうということだけです。お分かりかと思うが、必要以上にVividな色使いもしていないし、アニメーションもないし、変な影や3Dは全く使用していません。

この記事を読んでもし参考になりましたら、是非ともテンプレートをご利用ください。説明の通り、かなり便利に作成したつもりです。何卒ごひいきに、どうぞよろしくお願い致します。

パワポ研からのお知らせ

上記の記事のように、noteではフォローしているだけでビジネスにおける「資料作成のコツ」と「デザインのセンス」が身に付くアカウントを目指して情報配信を行っています。

今後もコンスタントに記事を配信していく予定なので、関心のある方は是非アカウントのフォローをお願いします!

Template販売

https://powerpointjp.stores.jp/

note

https://note.com/powerpoint_jp/m/mc291407396da

https://twitter.com/powerpoint_jp

お問い合わせはこちら

https://power-point.jp/contact

パワポ研オリジナルテンプレート

パワポ研では「ビジネスシーンで使える」パワーポイントテンプレートを公開しております。デザインを整えるのみならず、ロジックやストーリーを整理するのにも役立つパッケージになっておりますので、関心のある方は下記ページも併せてご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?