洋上風力の可能性

経済紙には世界を動かす力があるのではないだろうか。アメリカではウォール・ストリート・ジャーナル。イギリスにはフィナンシャル・タイムズとエコノミスト。日本ではもちろん、日本経済新聞が経済ニュースを伝えている。各国の経済紙はビジネスエリート、政治家、官僚、そして市場が世界を理解するために欠かせないレンズだ。

その中でも日経新聞は特に巨大な新聞である。朝刊の発行部数は170万部で、世界最大の読者数を誇る新聞だ🤯 その日経の朝刊に4月4日、自然エネルギー財団と日本風力発電協会(JWPA)は、シンプルで美しい意見広告を掲載した。

広告のメッセージが小さいので、改めてここにも書いておこう:

G7で、洋上風力発電の話をしてください。

海。そこに広がる可能性を見つめ、

多くの国が本格的な取り組みを始めている。

まもなく開かれるG7環境会議の場で、

各国首脳のみなさまに

ぜひとも語っていただきたい。

世界の常識になろうとしている、

洋上の風を利用した発電の魅力を。

海に囲まれたニッポンにとって、

それがもたらす恩恵は計り知れない。

漁業や地域社会と共生しながら、

生態系を守りながら、

海という場所を大事に活用し、

持続可能なエネルギーづくりを行っていく。

その道をいまこそ切り拓き、

豊な未来へと

世界の国々とともに

CO2削減を本気で進めるためにも、

舵を切るべきときが来ている。

産業界も、転換への期待を寄せている。

洋上風力発電を、ニッポンも。

希望は、海の上にある。

今年は日本がG7議長国を務め、5月にはフランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、EU理事会の首脳が広島サミットに集まる。熱論する意見広告は、岸田政権に洋上風力発電をサミットアジェンダに加えるように働きかけている。果たして効果はあるのだろうか。

自然エネルギー財団とJWPAの広告には35の団体が名を連ねている。大手風力発電メーカーのMHIベスタス、オーステッド・ジャパン、三菱商事洋上風力、海運会社の商船三井、総合商社の丸紅などなど。風力発電のインフラや海運の大物が、日本における洋上風力の後押しを望んでいる。

これらの企業は、政府の主導で洋上風力発電の建設が進めば、当然その恩恵を受けることになる。REIによると、洋上風力発電は約2万点の部品から構成され、洋上風力発電所の建設、送電線工事、発電所の維持管理などを考えれば、多くの経済波及効果と雇用創出効果が出るという。この技術を拡大することで、多くの企業・地域が勝者となる。

ただ、洋上風力発電の新築がもたらすメリットは、企業への直接利益にとどまらない。欧州では、洋上風力発電のコストは、すでに従来の火力発電よりも高い競争力を持っていて、日本でも2030年〜2035年までに洋上風力を増やすという政策が実現すれば、現在の欧州の価格とコストが下がる。すなわち、洋上風力発電の容量が増えれば、エネルギー消費者全員(つまり僕らだね)が得するというわけだ。

再エネをイメージすると、大抵の人は太陽光発電と風力発電を想像するだろう。もっと具体的には野原に並ぶ陸上風力タービンを思い浮かべるのではないか。海面から突き出るタービンはしっくりこないかもしれない。

そもそも洋上風力発電はなぜそんなに重要なのか。ズバリ言うと、洋上風力発電はCO2排出が無く、陸上風力に比べ安定的かつ高効率で、他国へのエネルギー依存を減らす鍵だからだ。

自然エネルギー財団のウェブサイトでは世界の洋上風力発電の状況や日本でのポテンシャルについて分かりやすく解説している。

世界的な話から始めると、洋上風力発電は2019年度の世界発電量のほんの0.3%しか占めていなかった。このわずかな割合でも、近年飛躍的に増加した結果だった。過去10年間で洋上風力発電の設備容量は2011年の3.8GWから2022年には63.2GW(1563%!)まで伸びていて、その大半は中国とヨーロッパが率いてきた。自然エネルギー財団によると、2031年までにその容量は371GWを達する見込みらしい (p. 8)。つまり今の傾向が続けば10年以内で約6倍増えるということ。

そしてそれだけの成長の余地は確かにある。人類はまだ洋上風力のポテンシャルを完全に引き出せていないからだ。2019年の国際エネルギー機関 (IEA) のレポートによると、洋上風力はすでに42万TWh以上の発電ポテンシャルがあるらしい。分かりやすく言い換えると、洋上風力だけで地球上の電力需要の18倍以上を補えるというのだ。

現状とポテンシャルの間に巨大なギャップがあるという見方もある。日本の場合でも同じギャップが存在する。

日本の排他的経済水域と領海を合わせた海域面積は、なんと世界第6位の広さを有している。その海の上の風も洋上風力発電に十分な強さで吹いている。完全に発揮できれば、現在の日本の消費電力量の9倍を賄うことができるほどの発電ポテンシャルがあるのだ。

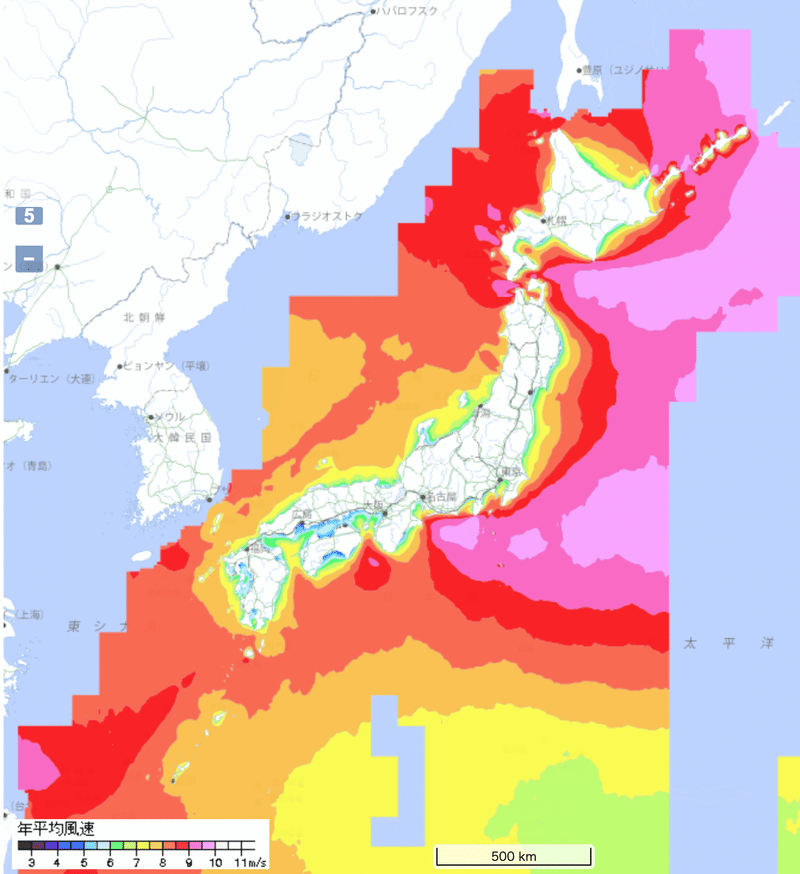

NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公開する洋上風況マップは、日本の海域の風の豊かさをはっきり示している。赤とピンクの部分では秒速8.5〜10メートルと最も強い風が吹いている。

しかしポテンシャルがあると言っても、単に現在の技術を複製するだけでは洋上風力の潜在能力を満たせられない。自然エネルギー財団によると、洋上風力発電を次のレベルまで持っていくには、深海の風を駆使しなければならないことを指摘している。今までの日本のタービンの多くは水深50m程度以下の浅い海で設置される、海底に固定する着床式だった。これからの洋上風力開発は水深200mほどの海で浮く「浮体式洋上風力発電」を大量に導入する必要がある。

幸い、洋上風力発電を一刻も早く増やす必要性は政治家、官僚、企業の間で認識されている。ジャパン・タイムズの報道によると、自民党は、運用や資源開発、安全保障などのために海洋をよりよく活用したいと願っていて、経産省は2030年までに洋上風力発電を10GW、2040年までに30~45GWに増やすという目標を掲げた(p.61)。この2040年の目標には浮体式洋上風力も含まれている。これは原子炉45基分に相当する。比較的に言えば、福島第一原発事故の前に54基の原子炉が稼働していた。

日本最大の経済団体である経団連も、経産省の目標に賛同を示し、洋上風力発電のコストを下げるために、サプライチェーンの構築や技術開発を促進する政府の支援の必要性を強調している。経団連の支持は、自民党との密接な関係があるだけに、かなり有力なはずだ。

今のところ、G7サミットの1ヶ月前に開かれるG7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合は「エネルギー安全保障を確保しつつ、脱炭素と経済成長の同時達成」を議論する予定になっている。洋上風力発電はその三つの目的達成に向けた力強い味方になる。

果たして自然エネルギー財団とJWPAの意見広告の望む通り、広島サミットでは「洋上風力発電の話」をしてくれるだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?