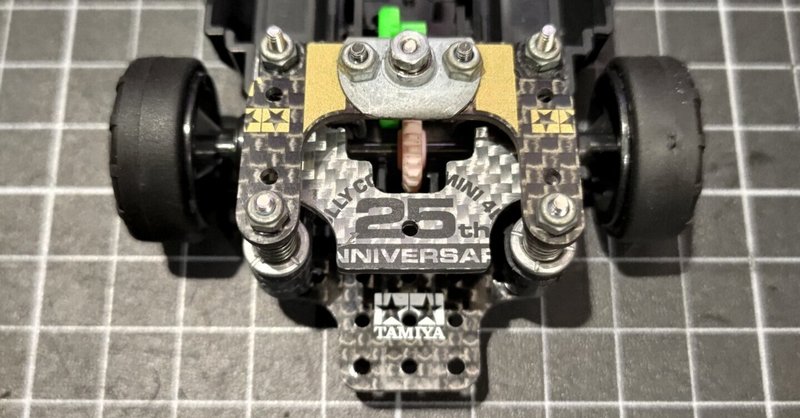

3方向可動だんご丸式サスペンションユニット「3DS」

組み立て編 ビギナーver.

最初にビギナーver.と通常ver.の違いを説明しておきます。

ビギナー版の発展型として通常版があるのではなく、通常版の簡易型としてビギナー版もほぼ同時に設計した背景があります。

これは興味ある方に3方向可動をとりあえず体験していただいて、コレをより良い物へ発展させたり、新しい何かを生み出したりという事のベースになれば良いとの考えからです。

私の方でも試行錯誤を重ねて進化させていくつもりですが、まだまだ生まれたてのギミックであることを今一度ご理解いただきたいです。

2つのver.の違いは以下の3点です。

①スイングアーム軸のベアリング軸受化(通常ver.)

②バネ受けの上方移設(延長化)(通常ver.)

③スイングアーム押さえの追加(ビギナーver.)

これらの違いにより

ビギナーver.:加工が少なく容易であるが、強度の心配や動きの渋さがあるかも。

その対策として追加部品が要るかも。

通常ver.:金属部品の加工を要し、作製にあたり環境整備(工具、電動工具、卓上工作機械等)が必要かも。

可動部の動きは滑らかで、頑丈。

※可能ならこちらで作製することを推奨します。

①まずビギナーver.のみユニットを追加加工します。

軸穴を上から3㎜の深さ分、Φ6㎜に拡張し、バネ受け加工します。

※通常ver.では加工しません。

②アンダープレートのセンターシャーシ側のビス穴に25㎜長の皿ビスをセットし、小ワッシャー、スプリングワッシャー、1.5㎜アルミスペーサーの順番で入れます。

③センターシャーシの軸に通します。

軸のビス穴は2㎜径で貫通させておくと楽です。

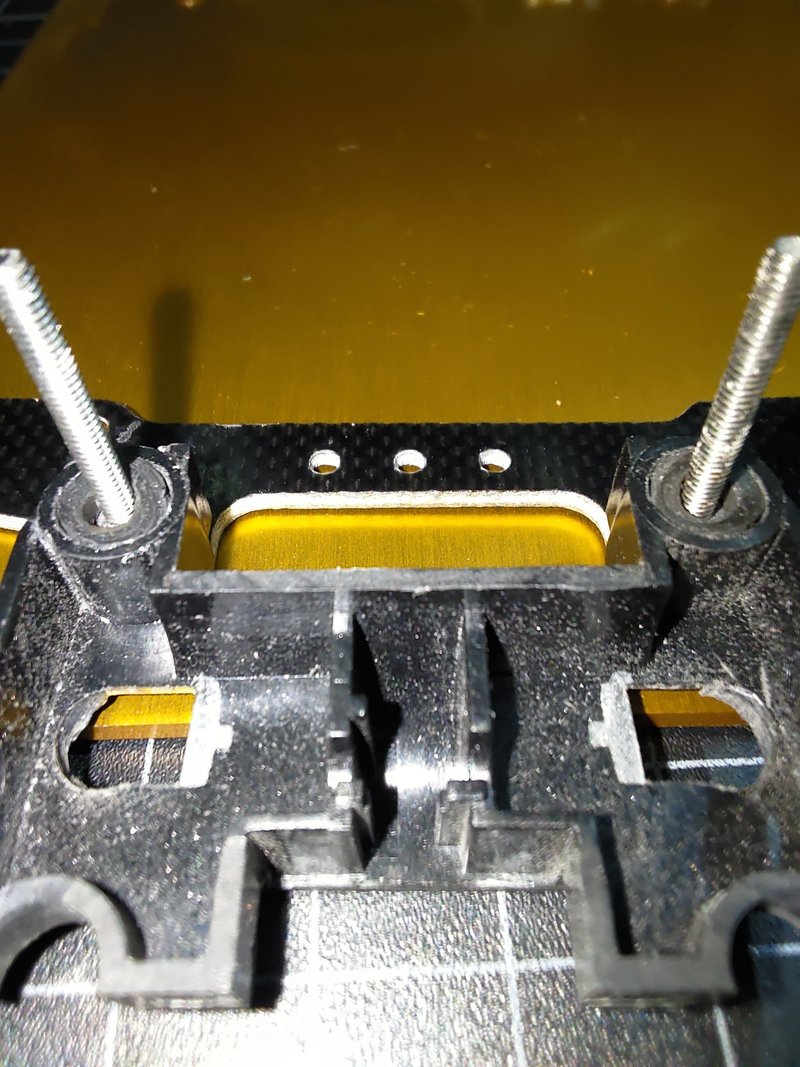

裏側はこんな感じです。

④次に中間支柱を作ります。

15㎜長の皿ビスをアンダープレートのもう一つの穴に通し、真鍮パイプ、段付き真鍮スペーサー(ツバが上)、お宝ワッシャー、最後に六角ナットで締め込みます。

⑤中間支柱のナットの上に小ワッシャーをセットします。

忘れなければ後の工程のアッパープレート取り付け前でも構いません。

⑥サスペンション部の組み立て

取り付け部を皿ビスザグリ加工したリヤバンパーに25㎜長の皿ビスをセットし、6㎜のアルミスペーサーを入れます。

アルミスペーサーにはアンチウェアグリスを塗布してください。

⑦ユニットに通します。

ちょうどバネ受けでΦ6㎜に拡張した底部分にアルミスペーサーが覗いています。

⑧減衰ゴムの作製

スタビ取り付けに用いるゴム管(大)を外径Φ6㎜内径Φ3㎜に打ち抜きます。

ゴム管の内側になる面は凹面となり、すり鉢状の様な形状になります。この裏表の形状差で減衰がかかりやすくなります。

6㎜と3㎜のポンチで抜けば作製可能ですが、私は100円ショップの指示棒を改造したものを使用しています。

ドーナツ型に抜けるので、便利です。

⑨サスペンション部の組み立て

写真の順番でセットしていってください。

1.減衰ゴム(凹面を上)

2.真鍮パイプ(グリス塗布)

3.アルミ1.5㎜スペーサー(グリス塗布)

4.スラダン用黒スプリング

5.ベアリングスペーサー

6.アルミ1.5㎜スペーサー

7.アルミ3㎜スペーサー

8.六角ナットで締め込み

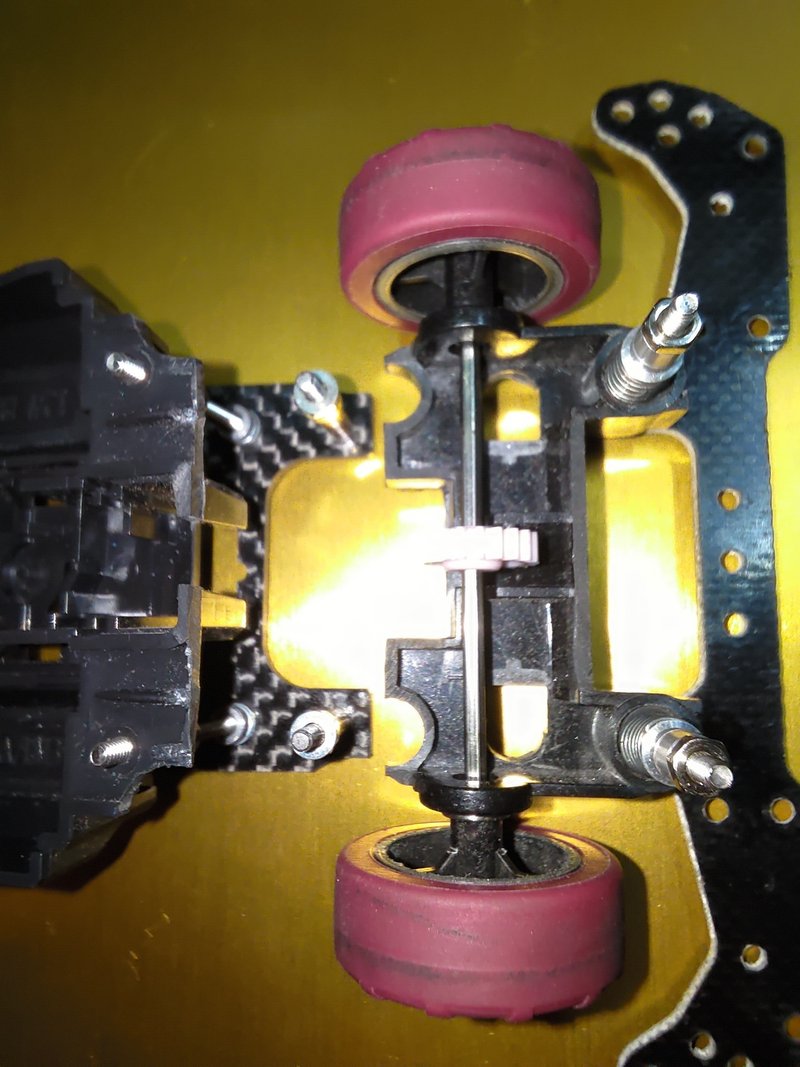

⑩タイヤ(スパー)セット

(11)ユニットのセット

ユニット真ん中の拡張した穴に中間支柱を通します。

中間支柱の上に小ワッシャー再確認。

(12)アッパープレート取り付け

中間支柱をロックナットで固定します。

この段階でステアさせてみて、ユニット軸受とアッパープレートの干渉がないか確認、調整してください。

(13)センターシャーシ軸のビスにアルミ3㎜スペーサーをセットしておきます。

(14)スイングアーム組み立て

スイングアームベースプレートに10㎜長皿ビスをセットします。

スイングアーム軸穴に通します。

oリングを入れます。

テーパープラスペーサーを広い方が上になるように入れます。

テーパープラスペーサーはライキリやフェスタジョーヌのポリカボディに付属してたと思います。

(1セットで1つのみ。)

ロックナットで完全に(止まるとこまで)締め込んだあと、ほんの少しだけ(45°くらい)戻します。

↓締める前

↓締め込んだあと

twitterで以前紹介したピボット軸のoリングにロックナット逆付けの応用版です。

(15)スイングアームを取り付けます。

アルミ1.5㎜スペーサーをセットします。

ロックナット逆付けで締め込みます。

これはアルミスペーサーよりサイズの大きなロックナットがスイングアームと干渉しないようにするためです。

正規方向で締めたいのであれば、アルミ1.5㎜スペーサーとロックナット間にベアリングスペーサーを入れる等して調整してください。

これでステアさせると上部はスイングアームとアルミスペーサー、下部はセンターシャーシの軸と6㎜に拡張してカット加工したユニットの軸穴部がちょうど当たり、ストッパーになります。

裏を返せばスイングアーム側を削り、ユニット軸穴部を大きく拡張すれば、ステア角を大きくできます。

その場合は中間支柱と六角シャフトが干渉しないように注意してください。

(ユニット軸穴の拡張はΦ7㎜径までだと中間支柱と干渉しない事を確認しています。)

ステー既存のビス穴を使わないのであれば、中間支柱位置を変更することで、更にステア角を大きく取れると思いますが、ギヤの噛み合いの具合等、別の問題が出てくる可能性があります。

(16)ロックナットでサスペンションをスイングアームに固定する

以上で一応完成ですが、ステアやサスの具合を確認してみてください。

サスの確認をした時、センターシャーシの水平を基準にすると、おそらくスイングアームとユニットはハの字に動いている(変形する)と思います。

ユニット側が斜めに動くのは駆動に影響はない感じですが(サスの減衰効果は薄れちゃうかも)、スイングアーム先端が上にたわんだり逃げたりするのはリヤバンパーの角度に影響しますので、スイングアーム押さえなんかを工夫して取り付けると良いです。スイングアームを押さえることで、スイングアーム先端の上方への逃げが無くなり、ユニットの斜めの可動も抑制されます。

これらの問題点をクリアする為にはやはり通常ver.の方が良いです。

そもそもこのあたりが理由で開発時には最初から通常ver.で設計しています。

あと可動部、摺動部なんかの調整は各自でやってください。

今回はボリュームが多かったので、通常版の紹介は次回にさせてもらいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?