ワタクシ流☆絵解き館その192 森田恒友の心底にあり続けた房州の夏。

画家森田恒友は、青木繁と一時同宿するなど、特に親しい間柄となり、青木、福田たね、さらに坂本繁二郎の四人で、現館山市の布良海岸に制作旅行をしたのは、明治37年の夏のことだ。森田恒友23歳。

この頃から彼は、熊谷守一、正宗得三郎、和田三造らとともに“青木グループ”を結成した。

明治40年には、東京府勧業博覧会に「すき髪」を出し落選。若々しい感覚が現れたいい絵である。落選したのは、今から見れば腑に落ちない。この絵は、のちに九州放浪の身の青木繁が描いた「温泉」に、影響を与えているだろうと以前の記事で解釈したことがある。青木繁と森田恒友は、互いに影響し合った画家二人と考えている。

「ワタクシ流☆絵解き館その180 「海の幸」の輝ける夏を、青木繁の友はどう描いたか」で、森田恒友が描いた布良ではないか、と推測した絵を示した。

今回は、「ワタクシ流☆絵解き館その180」の補完篇として、森田恒友が描いた安房・下総の絵を並べた。

先ず、下の「房州風景」は前の記事にも出した絵だが、岩の荒々しさから見て、外海に面した場所だろう。

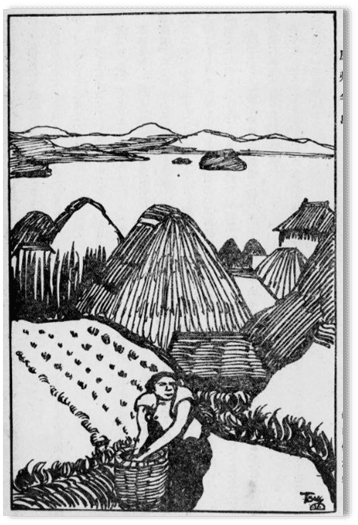

軽いタッチの挿絵「濱の月」。

これは、布良で見た情景と言ってもいいかもしれない。青木繁は、布良で多くのスケッチをしたと、福田たねが後年証言しているが、そのほとんどは、打ち寄せる波や、波が砕ける岩場の風景だったのではないだろうか。油彩の完成作から考えてそう思う。

対して、森田は後年の彼の画業の移りゆきから考えて、漁村の風俗に、俳味を感じていたような気がする。

添えられた句は、「砂明治鱗の光る夏の夕」櫻巷

下に掲げた挿絵「緑陰午睡」「漁夫と子犬と」も、青木との布良の旅か、坂本繁二郎との伊豆大島旅行あたりでのスケッチではないだろうか。

添えられた句は、「魂は口から抜けだし晝寢かな」(?)蘭

「親父と小兒」は、下総(千葉県北部と茨城県南部)辺りの一情景のように思える。川のほとり。のどかな初夏だろうか。

下の「房州半島」は、館山市辺りの風景だろうか。絵の掲載は、大正3年発行の雑誌だが、その年には渡欧、その前には大阪にいて東京に帰ってくるなど、房州を旅している様子はない。明治43年あたりまでの房州の旅でのスケッチだろう。

やはり、なりわいの姿に目を止めている。

森田恒友には安房の国、下総の国の風景は気に入りの取材地で、このような挿絵を含め、油彩もいくつか描いていて、最初に示した絵、「房州風景」は油彩作品の代表作のひとつでもある。多くの作品の取材地であった。

彼は、明治37年の青木たちとの布良(※布良は安房の国)行き以前にも、房州は訪れてはいたが、敬愛する青木の生涯の、絶頂を極めた創作への情熱を間近に見たその夏の記憶は鮮烈で、彼の脳裏に、房州の風景がしっかりと根を下ろす原点になったと考えている。

令和4年10月 瀬戸風 凪

この記事に興味を持たれた方は、青木繁関連の記事にもぜひお寄りください。下のタグの「明治時代の絵」が入り口です。既定の説とはかなり異なる青木絵画の解釈もしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?