ワタクシ流☆絵解き館その153 まだまだあった!青木繁「わだつみのいろこの宮」の世界を挿絵に探す― ( の、たぶん最終章 )。

今回も、青木繁「わだつみのいろこの宮」の世界を、児童読み物の挿絵に探してみた。豊玉姫の物語は「古事記」のハイライトシーンだと改めて感じている。それほど、この場面の挿絵はさまざまに探し当たる。

下段には、画家の別の絵(絵本の表紙など)を、画家を知る参考に掲げた。

ただし今回は、大正時代の一点を除き、昭和戦後のものばかり。この時代はすでに、美術界、出版界では、青木の「わだつみのいろこの宮」はよく知られていたはずだから、各画家は影響を受けつつも、個性をいかに出すかに苦心したことだろう。その苦心のあとが絵から見えてくる。

まずは正統の場前描写からの紹介。

① 昭和30年 泰光堂刊 福田清人編「日本古典物語」 挿絵・小松乙彦

神社の絵馬にしてもいいような雰囲気だ。モノクロで地味だが、山幸彦は若き貴公子の面影あり。豊玉姫は跪き貴人に礼節を示す。そのしぐさが、やわらかい。

次には愛らしさが出ている図柄のものを。

② 昭和32年 筑摩書房刊 関敬吾「日本の神話」 挿絵・永井潔

膝上丈ノースリーブの、夏の子供服のような装いの侍女?

山幸彦は落ちそうで、木にしがみついているのが笑える。「梯子ありませんか?」とでも語りかけていそうなおかしさを感じる。

わだつみのいろこの宮の門前風景といったところ。

同書より、こちらは豊玉姫だろう。水に映る面影(ずいぶんニタリ顔だが)を見つけただけで瓶が割れている。

「古事記」にはこんな記述はない。画家の特異な解釈だ。首飾りには青木の絵の模倣が感じられる。

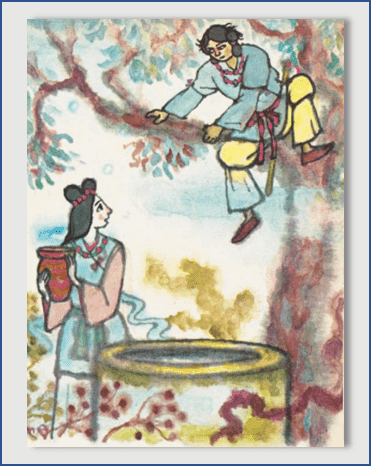

③ 昭和32年 大日本図書刊 菅忠道編「こども図書館/おもしろい歴史ものがたり」 挿絵・画家不明

木登りしている学童風。豊玉姫もまだ小学生の年頃の雰囲気。お菓子のパッケージ絵柄にいい。「豊玉姫ボーロ」なんてどう。

④ 昭和38年 講談社刊 福田清人編「日本神話物語」 挿絵・石井健之

こっちの絵の雰囲気では、大学に入って初めて恋人と出会ったって感じかな?

⑤ 昭和40年 講談社刊 高野正巳「古事記物語」挿絵・石井健之

背景は、宮殿、塔、太鼓橋の三点揃い。豊玉姫の周囲で、海藻が立ち騒いでいる。手拭いの柄か、陶器のコーヒーカップに似合いそうだ。

⑥ 昭和43年 小学館刊 西山敏夫巳「日本の神話」挿絵・森やすし

女子風情の美少年山幸彦。豊玉姫に動きがある。色彩の配分がいい。

ふすま紙の絵柄にいいかもしれない。

森やすしの他の絵は見つからず。

⑦ 昭和30年 児童文学者協会編「日本歴史逸話集2年生」挿絵・新井五郎

ヘンデルとグレーテルを連想する。どことなく洋風テイスト。

井戸が真っ黒なのは、印象に残る。同画家の「光明皇后」の絵の方は、純和風なのに…。

ここからは、個性が前面にあふれ出ているものを。

⑧ 二点とも、昭和42年 集英社刊 唐沢道隆「海さち山さち/古事記物語」 挿絵・久米宏一

井戸は重要なアイテムなので、描かれていないのはさびしい。

やはり、この出会いは縦長サイズを必然とするだろう。青木も迷いなく、初めから縦長で構想していた。

木と植物のぼかし感と、人物の太い輪郭との対照が冴える。二人の薄あさぎ色の衣が調和している。現代の眼で見れば、デニムテイストにも見えてくるが…。

木の根元の蛇状の、うねうねした曲線が気になる。海蛇?あるいは蛇神山幸彦の表象?

⑨ 昭和41年 小峰書店刊 与田準一「日本の古典童話1/古事記」 挿絵・井口文秀

簡素、これ以上省略できない。小学生の絵みたいな味わい。

山幸彦は座禅行者の様子。井戸はユニットバスみたいだ。

⑩ 昭和30年 誠文堂新光社刊 「玉川こども百科35」挿絵・片岡京二

奈良猿沢の池+仏舎利塔の風景みたい。木は、豹柄かキリン柄のよう。井戸と言うより池! 海藻みたいな松?

浮世絵でいうスヤリ霞も漂っているがシースルーだ。

オリエント風なような、大和風なような面白い絵柄。木の上の山幸彦の顔は隠れていて、水の面に映り、さざ波が大きく広がっている演出は洒落ている。他では見ない構成。

⑪ 昭和42年 さらえ書房刊 「ふるさとのはなし10」 挿絵・堀内誠一

海中なのに、鳥って?

二人の視線を追うと直線が浮かび上がる。井戸は涙ドロップの形で異色。海藻はさびしい雑草みたい。

豊玉姫トランプがあれば、その絵柄の一枚に採用したい。

⑫ 大正15年 イデア書房刊「児童図書館叢書 第十六篇」 挿絵・武井武雄

輪郭線が、アニメーション映画「かぐや姫の物語」を思い出す。水墨画か、絵手紙の絵手本にいいだろう。

⑬ 昭和36年 偕成社刊 福田清人編「日本神話物語集」挿絵・太田大八

一瞬、クリスマスツリーかと?南洋の植物にも見えてくる。

赤い色と緑色の対比も奇抜。全体的にシュール。

山幸彦は浮力で漂っている感じが出ている。

豊玉姫はお色直しして、父親の海神も登場。アクリルスクリーンの水族館の迫力。

最後に、鮫(「古事記」では、わになのだが)に乗って、わだつみのいろこの宮を去る山幸彦の図。このときすでに豊玉姫はご懐妊。ひらひらと余韻を漂わせる「比礼―ひれ」は、こういう場面で本領を発揮する。

今回も楽しんでいただけただろうか。

人気投票したら何番の絵が、上位に来るだろう?

「アッと驚き賞」を設定すれば⑬の太田大八の絵。

やはり、青木が描く以前の「わだつみのいろこの宮」の情景の絵・図には探り当たらない。青木が、もはや定番になったこの図柄のパイオニアなのか?

そうだとしたら、この絵柄には青木繁のクレジット(コピーライト)が必要? 権利はもう期限切れだろうけれど。

令和4年6月 瀬戸風 凪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?