ワタクシ流☆絵解き館その178 布良の海よ!青木繁を射抜いた友人高島宇朗の詩篇。

青木繁の「海の幸」、「海」、「海景・( 布良の海 )」(3作ともアーティゾン美術館蔵 ) は、画家仲間の坂本繁二郎、森田恒友と、恋愛関係にあった女子画学生の福田たねの計四人で、1904年(明治37)7月17日から9月半ばまで、(現)千葉県館山市の布良海岸を創作目的で訪れた、彼の人生の「去りゆかぬ夏」と称してもいいひと夏の旅の華々しい成果である。青木繁、心機充溢の22歳。

創作場所に布良を選んだ理由として有力なのが、下記の説。

4歳年長の同郷久留米の人で、(現) 東洋大学 (※ 哲学者井上円了が明治20年(1887)に哲学館を開設。明治36年(1903)より私立哲学館大学となる ) 進学で東京に出ていて、明治36年に知り合った高島宇朗 (1878―1954) が、自分がかつて訪れて布良の風光のすばらしさに心打たれた経験から、青木に勧め、青木がそれに応じた。

宇朗は、詩集「せせらぎ集」を1902年(明治35年) 6 月に文明堂から出版したばかりの新進詩人で、二人は知り合うやたちまちに意気投合。青木は宇朗の詩魂のこもる浪漫性に深く共鳴した。

その「せせらぎ集」の詩篇として、布良と鏡が浦( ともに千葉県館山市 ) を題材にした作品がある。この詩篇を直接宇朗の口から聴いて ( おそらく宇朗が熱く朗読したであろう)、青木の房総の海岸へのあこがれが、いや増しに募ったと思われる。

その二編を以下に示そう。

詩集にこの口絵の説明はないが、高島宇朗像と推測される

■ その一編。「布良告別歌 ( めらこくべつのうた ) 」

「 布良告別歌 ( めらこくべつのうた ) 」 高島宇朗 ( 明治33年4月29日作 )

布良 ( めら ) の島山さきくあれ

いまわかれては人の身の

ちぎらむことは かたけれど

われはふたたびきたるべし

その時われにあたらしき

おもいをかたれ、都路の

旅になやめる うたびとの

もすそのちりをそそぎてよ

人のいのちは明日かけて

いふべからぬに似たれども

もしや のぞみのなるならば

われは ふたたびきたるべし

その時 なれが磯ぎはに

なほうるわしき玉あらむ

朝 ( あした ) の星も夕やけも

わがため光そふるべし

しかり はな子ももろともに

汀におりてうたうべし

ただ それまでは旅人を

夢にも思へ 浪の音の

われは ふたたびきたるべし

今日も昨日の磯のべに

かはることなき朝潮の

すめるまなさし さきくあれ

■ さらにもう一編。「鏡浦吟 」

「鏡浦吟 」 高島宇朗 ( 明治35年7月6日作 )

知る人多き都をば

今朝たち出でし安房の海

鏡が浦のうららかに

島山かすむ波の上

何の名残かためらひて

きたりし方をみかへれば

おもひやるべきあてもなく

うすき雲こそまよひたれ

ああ いとなみとあらそひと

かちとやぶれとかなしみと

また大 ( おおい ) なるうたがひの

われにははれぬちりけむり

力はただに弱くして

わづらひあまりおもければ

ただやすらひをもとめむと

のがれてここへきてしなり

さればとこしへすてがたき

わが世のさがよならはしよ

心はあとにのこるとも

しばらくたへねこのおもひ

なぎさをのぼり丘をこえ

かなたへかくれゆかむ時

さわがしかりし都路の

おぼえよそひて来るなかれ

南よりする八百潮 ( やほじお ) の

波立ちよする濱つたひ

空はしりゆく白雲の

かげはいざよふ岩の上

孤独の旅のさまよひに

涙いさごをぬらすとも

きずおへる身のなげ臥しに

頭 ( こうべ ) 草葉にうもるとも

吹けよ すずしき夏の風

波路を照らす夕づつの

かげよりほかに胸底の

いたみよ われをさまさざれ

■ 宇朗の憂愁

上記の詩「鏡浦吟 」で、「ああ いとなみとあらそひと かちとやぶれとかなしみと また大 ( おおい ) なるうたがひの われにははれぬちりけむり」とうたう高島宇朗の憂愁とは何か。

一編の詩を書かせる源にあるものは、青年誰もが持つ、ゆえ知らぬ鬱懐であるのが大方のところだ。

ただ高島宇朗の生い立ちが、現実世界での己の立ち位置を考えさせる上で、この憂愁を肉付けしているとは言えるだろう。

高島宇朗は、久留米の富裕な名家 ( 大地主で酒造業 ) に生まれ、その恵まれた境遇ゆえにと言うべきか、中学校の中途退学にまで至る芸術への傾倒という、父から見れば道を踏み外した生活振りを示す。

これは当時の、富裕な家に生まれた文化人に見られるひとつの精神的彷徨と言えよう。借地人に対し、よき地主であるにせよあらぬにせよ、借地料、小作料を払う側との貧富の差は歴然とある。それを目のあたりに見て育つのが大地主の子たちである。生まれながらの恩恵に浴しながら、生家のその生業を賤しく思う感情が、密かに芽生えるもののようだ。

たとえば、高島宇朗と同年生まれの小説家有島武郎 (1878年(明治11年)― 1923年(大正12年)北海道に所有していた広大な有島農場を開放した ) を例に挙げればわかりやすいだろうか。

宇朗の芸術への傾倒―つまりは文学かぶれを嫌悪した父は、宇朗を久留米の名僧に託す。それが結局は、宇朗をして生涯を草庵山居の僧として終える縁をもたらすのだが、それはまた別章にして語らなければいけないほどの深い話になる。

ともあれ大学進学で東京に出ていたモラトリアムの時代は、家の期待を裏切りつつ職業詩人として立てるのか、という迷いが宇朗にまといついていたことだろう。

「孤独の旅のさまよひに 涙いさごをぬらすとも きずおへる身のなげ臥しに 頭 ( こうべ ) 草葉にうもるとも」とは、詩人として世に立とうとする悲愴の思いをうたった一節と読める。

宇朗が学んだのが、教育家、宗教家、哲学家を育成することを目的とする創立当初の私立哲学館大学 ― (現) 東洋大学であり、

「明治の官尊民卑の時代に、日本人の精神の向上を目指し、無位無官で人々に哲学を説く学問のあり方を、井上円了は自ら「田学」と称しています」

( 東洋大学ホームページより引用 )

という建学精神に、若き宇朗が心を通わせていたことも、憂愁の背景として考えていいはずだ。

そういう宇朗に青木は惹かれた。

■ 青木繁―布良での絶唱

真日まてり磯の岩床焼け赫 (あ) けて底なる潮 (うしお) 呻吟 (うめき) に似たり 青木繁

またこの歌は、先に挙げた宇朗の詩「鏡浦吟」の一節、

南よりする八百潮 ( やほじお ) の

波立ちよする濱つたひ

空はしりゆく白雲の

かげはいざよふ岩の上

への返歌と言ってもいいような一首であろう。

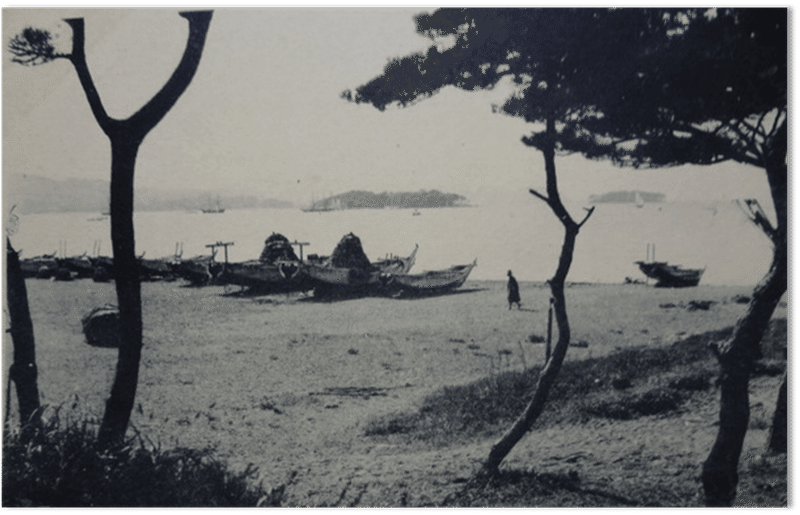

上に掲げた詩歌に全く呼応する布良での創作。その一点「海」を下に示す。

同行者坂本繁二郎が、布良から宇朗に宛てた葉書がある。そこに描かれたスケッチは、青木繁後年の作「漁夫晩帰」に描かれた様子を彷彿させる。

布良から東京に帰って、青木は宇朗に布良での成果である一枚の海の絵を手渡す。布良での制作用キャンバスなどを提供したのが宇朗であったようだから、その代償の意味合いがあったかもしれない。

それが下に掲げた「海景(布良の海)」。手渡されたこの絵を宇朗は「波の磯」と称している。

宇朗が受け取ったときこの絵には、中央下部の波の上に、一羽の白い鳥が翼をひろげて飛んでいる姿が描かれていた。それを、宇朗が頼んでその部分を青木に描き潰してもらった。

今想像すれば、白い鳥の飛ぶその眺めは、若山牧水の明治40年の名歌

白鳥は悲しからずやそらの青海のあをにも染まずただよふ

に通う眺めになる。

この絵の制作はその歌より3年早いが、申し合わせたように、明治の青年の文学的精神性を象徴する光景だった。

白い鳥は、一応仕上げた後で、青木が素人受けを狙って描き足したのだろうと宇朗は推測している。

( 美術雑誌「みづゑ」1930年8月号・第306号掲載 高島宇朗談 )

青木のつまらぬ邪心を語る白い鳥が、青木の才能を信ずるがゆえに宇朗には目障りに見えたのであろう。

青木は宇朗の勧めに従った。( 同じく美術雑誌「みづゑ」1930年8月号・第306号掲載 高島宇朗談 )

宇朗の上記の詩を改めて読み直してみれば、なるほど宇朗の美学には、翼をひろげた一羽の白い鳥は似つかわしくない。そして、宇朗の感じたとおり、白い鳥がいない方がこの絵をよりピュアにしていて、とこしえの夏の景に心を導いてくれる (と筆者には思える)。

令和4年9月 瀬戸風 凪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?