ワタクシ流☆絵解き館その147 こんなに華やかな画家たちが集まっていた!―明治40年東京府勧業博覧会の光彩③

□ 扉絵 ・ 久木朋子 「コマドリの声」 木版画 制作年 2005年 筆者蔵

今回の記事は「ワタクシ流☆絵解き館その145~146―明治40年東京府勧業博覧会の光彩①、②」の続編です。

明治40年東京府勧業博覧会美術展に出品した画家について、三つの記事に書いて来たが、まだ語りきれないほど、この展覧会の後、面白い存在、大きな存在になっていった画家が目白押しなのだ。ではさっそく続きを。

■ 大橋 正堯(おおはし まさたか)

東京府勧業博覧会には「鶴が岡」を出品している。

大正2年(1913年)4月には、いずれも、明治40年東京府勧業博覧会に出品した水彩画家である石井柏亭、石川欽一郎、磯部忠一、河合新蔵、丸山晩霞らと日本水彩画会を創立。太平洋画会にも参加した。

大正3年(1914年)の文展に入賞した頃から、正堯の読みからわかりやすい名にしたかったのか、大橋康邦と名乗る。師範学校教諭を生業として鎌倉に住み、鶴岡八幡宮、建長寺など鎌倉の名勝を 描いた 12 点の連作もある。(※その画像は探せなかった)

あまりその名が語られることのない水彩画家であり、作品を見られる場所もない。

社会的関心もあった画家のようだ。関東大震災を主題として選んでいる。

「鎌倉大震災図」 全 16 図のうち大功寺前の鎌倉町役場 鎌倉国宝館蔵

■ 南 薫造 ( みなみ くんぞう )

東京府勧業博覧会には「花園」を出品している。(※出品図録では見られるが画像が粗くわかりにくい)

筆者は南薫造の絵画をこよなく愛好していて、「ワタクシ流☆絵解き館」の「島々が映し出す美に惹かれ、画家たちがやって来る場所」シリーズは、南の絶筆「瀬戸内」を起点としている。「田辺完三郎の詩」シリーズにも、南の絵を使っている。

目に触れるものが、忽ちに絵となっていったような、時間が脈動している感覚が、絶筆作品に至るまで感じ取れるのが最大の魅力だ。

南 薫造は青木繁より一歳年下で同時代の画家。24歳でイギリス留学。大橋 正堯で述べた日本水彩画会創立にも参加した。戦前は東京美術学校の教授を11年間務めた。功成り名遂げた画家と言える。

青木繁が家庭の経済的困窮により、絵を売ることに窮々としたのと全く対照的に、医家であった実家の援助があり、のびのびとした環境で画家人生を出発している。

かつて南薫造記念館を訪ねたとき、実家に保存されているアトリエは、画家を志した息子のために(息子と周囲の賛同者の熱意に折れて)父親が敷地内に造ったという説明を受けた。

しかし、当たり前のことだが、家の貧富が画家として成功するかどうかを最終的に決める要素ではない。経済的に恵まれていれば、いい絵描きになれるわけではない。

絵の売れた人気画家であり、名の通る重鎮でもあったため、美術館に収まった作品を除いても、個人、企業の所蔵する作品が相当数あるだろう。ここでは初期の作品を下に掲げる。

傑作であり出世作であり、かつ代表作である「六月の日」(下の図版)は、南の二十代最後を飾る作品で、画面に満ち溢れているひかりと、渇望の甘露という労働への恩恵が主題なのだろうが、休息のひとときという情景を超えて、生命感そののものの時間の彫の深さが浮かび上がって来る。

《青春への惜別のうた》と形容したいような絵だと思う。あえて言えば、青木にとって「海の幸」に相当するのが、南にとっては「六月の日」と筆者は見ている。

先述した南薫造記念館の担当者は、取材地がどこなのかわかっていないと話された。瀬戸内海沿岸で、南の故郷の近辺かと思うが、島影の省略があるかもしれない。もっと研究され、語られるべき絵だと思う。

■ 吉田 ふじを (女性)

吉田ふじをは、16歳から20歳にかけて、吉田家に養子入籍(洋画家・吉田嘉三郎に画才を認められたのが理由)していた義兄の博とともに、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アフリカなど世界を周遊して絵画を学び、また制作した絵を売っていたという当時の女性としては極めて珍しい道を歩んだ。

1907年(明治40年)に帰国。帰国後、博と結婚した。1950年(昭和25年)、吉田博死去ののちは、それまでの水彩画から油彩画に移った。

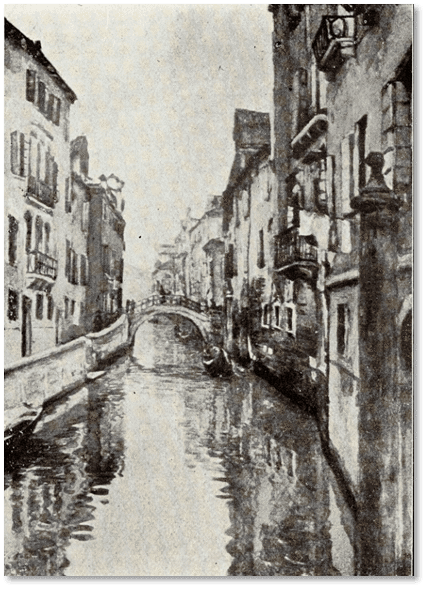

明治40年5月3日「みづゑ」第24号で、東京府勧業博覧会出品の「ベニス」について、画家大下藤次郎はこう評論している。高評価だ。

「七九※出品番号「ベニス」吉田藤尾女史筆

四ッ切位ひの縱畫で、可なり強い熱色が使つてあるが感じのよい繪である。筆にも力が見えてコセコセした處のないのは嬉しい。」

東京府勧業博覧会のことではないが、博とふじをは、同じ展覧会(1908年の第6回太平洋画会展覧会と推定されている)にベニスの風景画を出品していて、夏目漱石は、1908年(明治41年)執筆の「三四郎」に、作中の登場人物、三四郎と美禰子が、博とふじをの二人の絵を見る場面として使っている。ぜひ「三四郎」をめくってみてほしい。興味深い会話が交わされている。

下の絵は、しっとりとした情感の趣で、細部に技巧が冴える。ヨーロッパを周遊したことで、イギリスの水彩画に学ぶところが大きかったと感じさせる。もしも油彩画を本格的に手掛けていたら、入賞した中澤弘光らにも、写実では引けを取らない作品を描いたのではないかとさえ思わせられる。

外遊していた時代の(ふじをの夫)吉田博の水彩画を下に掲げる。

下の絵は、上述した吉田博のベニスの風景画。なお、吉田博は東京府勧業博覧会には「獅子の庭」「紐育の夕暮れ」を出品している。

(※出品図録では見られるが画像が粗くわかりにくい。精巧な画像は探し当たらなかった。図録から「獅子の庭」を掲げる。)

令和4年6月 瀬戸風 凪

■ご案内

この記事に興味を持たれた方は下のタグの「明治時代の絵」が、

青木繁や明治の画家たちの記事の入り口です。お寄りください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?