ワタクシ流☆絵解き館その145 ここから画家たちは羽ばたいていった―明治40年東京府勧業博覧会の光彩①

今回の記事は、「ワタクシ流☆絵解き館その144 青木繁が激怒した明治40年東京府勧業博覧会―入選画家のその後をPickup」の続編です。

青木繁畢生の力作「わだつみのいろこの宮」が、三等賞末席というお茶濁しの評価しか与えられなかったことで青木が激怒したこの展覧会は、青木個人の事情を離れて総覧すれば、まさに百年に一度あるかなしかの、近代洋画史の金字塔のような展覧会だったのであり、入選した者たちの中に、青木繁を含めて、日本近代絵画史で特筆される画家が名を連ねていたのがわかる。

今回は、当時すでに既成の画家以外で、どんな顔ぶれが入選者に名を連ねていたのか、展覧会後の画業を示して幾人かをpickupしてみたい。

名を成していった画家たちの作品を並べてみることで気づきもある。青木繁がこの展覧会の審査に対し、破れかぶれ気味に吐いた暴言の中に、正鵠を射た意見はあったと。

青木は、画家(特に意識しているのは審査に当たった大家連中)が深い学識を持とうとしていないことを最も怒っているのだ。たとえばこんな口調で。

「(西洋への留学からの)帰朝一二年はいささか研究する事あり。三年目は下手なる肖像か嘘の景色画、四年五年経てば、板ッペラに静物くらいゴマ化して…」(美術雑誌『方寸』明治40年一巻五号より抜粋)

この画期的な展覧会は、日本流の画壇アカデミズムの発火点として寄与したものの、そこが限界であったことも見えてくる。

なにはともあれ、この展覧会を機に、その後名を成した入選画家たちを挙げてゆこう。

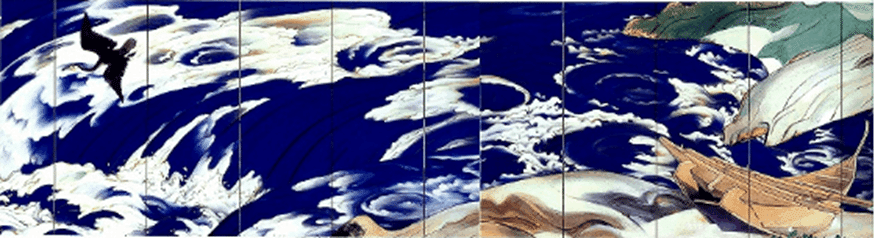

■川端龍子(展覧会出品時は川端昇太郎)

後年の大作主義日本画家川端龍子は、洋画から出発している。下の絵「女神」は、東京府勧業博覧会の出品作ではないが、青木繁の「わだつみのいろこの宮」に影響されて描いた絵ではないかと思われる。場面としては、山幸彦と出会う豊玉姫の姿ではないだろうか。

川端龍子は、30歳を過ぎて院展に入選し日本画に移る。その14年後には「青龍社」を創立して以後大作を描き続けた。

筆者は川端龍子について知る処が浅く、語るほどの知見がない。ただ彼のような天性の日本画家と思えるような人が、東京府勧業博覧会出品時点では油彩画を志していたのは、当時はこれからは益々洋画の時代だ、という息吹が満ちていて、青年アーティストたちがひしひしとそれを感じ取っていた証となっているとは言えるだろう。

■青山熊治(あおやま くまじ)

青山熊治は、青木繁より4歳下。名が出たのは早く、東京府勧業博覧会に出品した《老坑夫》は2等賞だった。1910年の第4回文展でも受賞し、青木が心中望んでいたであろうコースを歩んだ画家の一人だ。1915年~1922年までパリで暮らしている。昭和3年(1928)からは帝展の審査員。

青木繁同様に、シャヴァンヌの影響を受けているのではないだろうか。下に掲げた図版の九州大学の壁画にそれが見られる。

アイヌの人々を念頭に 湖のほとりに暮らす昔の人の情景をモチーフにしている

■坂本繁二郎

坂本繁二郎にとり、画友であり同志であった青木繁から受けた刺激が大きかったであろうとはたやすい想像だが、彼の画業のどの面に濃く表れているかを解き明かすのは簡単なことではない。

筆者の思うところでは、青木の初期作品「輪転」「少女群舞」「享楽」など「海の幸」に至るまでの期間に見られる、リズムと甘美さを含んだ幻想的な画趣を、本人に継承の意識はなくとも、最もよく継承しているのを、坂本の後年の仕事である淡い色彩の馬の連作に感じている。

現在伝わっていない青木のエスキースやデッサンなどの初期画稿も、近くにいた坂本なら目にしていたであろうし、その中に塗りこめられた、青木の閃光のような芸術感覚を、画友の誰よりも、羨望したことだろうと思う。

■三上知治(みかみ ともはる)

三上知治は昭和3年に帝展特選。昭和22年には三上知治・石川寅治・奥瀬英三を中心に、31名によって具象絵画団体示現会を設立。万人受けする濁りのない、タブローの手本のような画風が官展の主要な画家として存在し得た理由だろう。

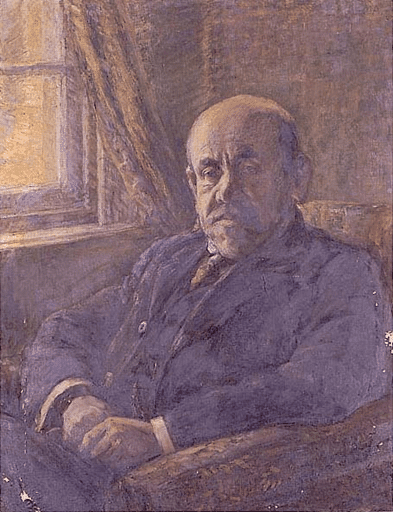

■石川寅治(いしかわ とらじ)

東京府勧業博覧会では「静物」が三等賞を受賞している。(三等賞は青木の「わだつみのいろこの宮」と同じ)水彩画も木版画も創作し、題材も裸婦、静物画、国内外の風景画、と幅広い。まさにこの人こそまぎれもなき画家と形容していい人生だった。

筆者は、石川寅治の港と船が描かれた絵のファンである。何らかの画意を探る必要もない画風。そこに塗りこめられている時間は明るい。絵の中にふと遠い日が見えてくる。

■中澤弘光

東京府勧業博覧会では「嵐のあと」で一等賞を受賞。黒田清輝が日本に確立した写実技巧、外光派の系譜の中心画家であり続けた。絵の上品さ、温雅さでこの人の右に出る画家はいない。誠実さが絵に出ていると思う。

ただ、うっとりと見られるならば一級品という考え方に立たない場合、中澤弘光の絵は、筆者には、見たあと内側から湧き上がってくる思いが弱い。

多くを実見しているわけではないので、その思いをみごとにひっくり返してくれる中澤弘光の作品にいつか出会いたいと望んでいる。

この記事の続編は、いつかアップするつもりです。

令和4年6月 瀬戸風 凪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?