ワタクシ流☆絵解き館その180 「海の幸」の輝ける夏を、青木繁の友はどう描いたか。

画家仲間の坂本繁二郎、森田恒友、さらに恋愛関係にあった女子画学生の福田たねとともに青木繁は、1904年(明治37年)7月17日から9月半ばまで、四人で、(現)千葉県館山市の布良海岸を創作目的で訪れた。ここで制作されたのが、傑作「海の幸」その他海景のいくつかの油彩画である。

福田たねの後年の証言によれば、青木は日々制作に励み、多くの布良の風景や生活ぶりをスケッチしたというが、惜しむらくは散逸消滅し、今日わづかな数の作品が伝わるだけである。

そこで今回は、同行した友人画家の坂本繁二郎、森田恒友が布良で見た風景を題材にして、あるいはその夏の記憶をもとに描いたのではないかと推測される絵を見つめ、近代洋画史上記念的な、あの夏のあの漁村に思いをはせたい。

■ 森田恒友の絵

先ずは、1904年の布良の夏からは3年後の1907年に、森田恒友自らが発行していた雑誌「方寸」に掲載した絵から見よう。

「海辺の生活」というタイトルで、布良だという決め手はないが、青木が布良から友人梅野滿雄に宛てて書いた、漁村の生活ぶりを、あふれる好奇心で見つめた手紙の内容を彷彿させる漁村の光景のように感じられる。

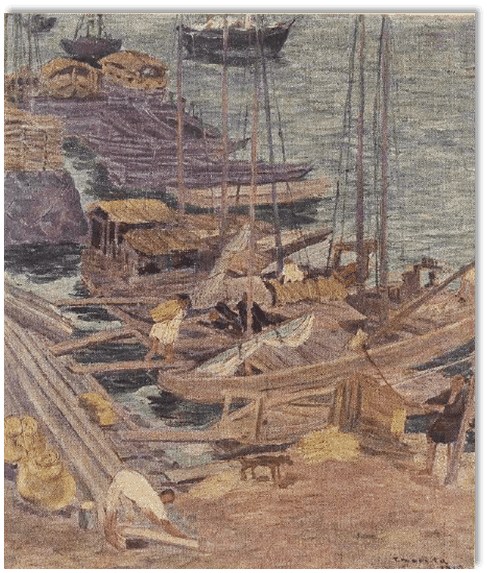

次には、昭和10年春鳥会発行の「森田恒友画集」に載る漁港の風景。制作年はわからない。後年、森田は日本画に軸足を移したので、この油彩は1904年からはそう離れていない時期の制作と思える。

推測には過ぎないけれど、布良の風景のスケッチから起こしたものと考えてみたい。

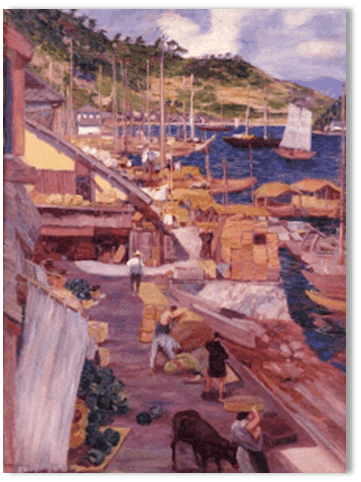

ただ布良の旅の2年後、明治39年 ( 1906年 ) の夏に、森田は坂本繁二郎と伊豆大島に旅をしていて、そのときに大島の港を描いたのが下の絵かもしれない。そしてそこから考えると、上の絵「湊」の方も、同じく大島の風景の可能性もある。

問題は、制作年が大正2年 (1913年 )であることだ。大島の風景とするには、大島の旅から7年の隔たりがあり、それも決めかねる。

「湊」も「着船」も、布良の風景である可能性はあると言うべきだろう。

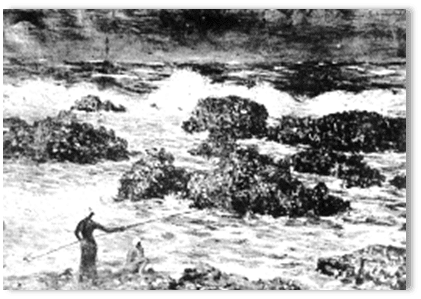

次の絵は「海景」としかタイトルにはないが、彼方に霞む島影は、青木の作品「海」で、遠景に描かれている伊豆大島ではないかと推定できる。磯の岩の感じも青木の描いた布良の海景に似ている。

この絵も制作年が大正2年 (1913年 )なので、布良の風景とするには、布良の旅から9年の隔たりがあり、そこが布良と決めかねるところだ。

下の絵は、今日では幻の青木繁作品である。布良での取材とほぼ確定されている。上の絵、森田の「海景」と同じような地点から見た光景という気がする。

画集掲載の画像のみで知られ所在不明の絵

次の絵は「房州風景」とタイトルにあり、海辺の眺めのようだ。制作年は大正2年ということもあり、布良というには無理があろうけれど、布良でのスケッチを後年完成画としたことも考えられなくもない。

ただ、推測で語れば、何でも布良の光景になってしまうから、あくまで布良の光景かもしれない、または当時の布良近辺もこんな風景だっただろう、というゆるい感じで見てほしい。

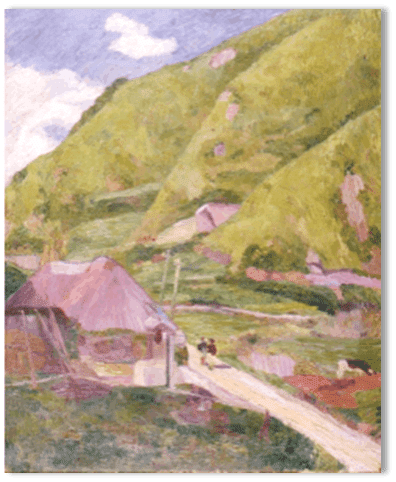

次の素描も、布良でスケッチしたと決める証拠はないが、布良で見た風景が、森田恒友の心の中に焼き付いて、房州の草山が好きという発言につながっていると考えることは許されるだろう。

きっかけを作ったのが、四人での布良の旅であったと思えて来る。

「房州の草山が好きだ、大海原を背景とした」とこの絵に添えている

房州の草山が好きと言っているのが上の図なので

「草山」のタイトルから、房州の風景と推定していいのではないか

次の絵は、布良の旅から3年後の絵。「雲の峰」だから夏の場面だ。

こんな様子で布良へと向かったのだろうか、と思いが広がる。

次の絵は、布良の旅からの帰りの姿と断定はできないが、絵の発表が明治43年なので、明治37年の布良行きの際も、このような格好であったと想像していいだろう。制作完了のキャンバスを抱えている自身の姿だろうか。

下の絵は、上に示した絵より、夏らしいの装いの旅姿。この絵からも、1904年(明治37年)の布良行きの旅姿を想像できる。

下の絵は、幼い日の回想かもしれないが、房州の旅で見た光景がヒントになっているのではと見れば面白味が増す。魚籠を持った姿が印象的だ。

下の絵は、布良で見た漁夫・漁婦だろうか。布良から見る伊豆大島かと思わせるような島影がある。

ひざまづく女は、最上段の森田恒友「漁婦」の姿に似ている

■ 坂本繁二郎の絵

続いては坂本繁二郎の絵。

下の絵「夕暮れ」は、タイトルに地名はなく、布良の光景とは決まらない。しかし、日本の漁村のどこかの実景のように見え、夏の様子である。布良で見た光景と思いたくなる。

森田恒友の絵で述べたのと同じく、布良の旅の年と、この絵の掲載年に歳月の隔たり(6年)が大きいのが、布良の光景とは決めかねる要素だ。

すでに述べたが、坂本は明治三十九年の夏に伊豆大島に旅をしていて、その旅に同行した森田恒友が描いた下の絵がある。

坂本の絵はやや老いた女のようだが、森田恒友の絵の方の女は若い。絵の雰囲気は似通うところがある。やはり大島での取材だろうか。

下の絵「車井戸」は、布良でのスケッチから出来ていると見ることもできそうだが、明治44年の雑誌掲載で、やはり歳月の隔たりがある。

「車井戸」の雰囲気は、坂本が大島で取材して描いた下の絵に似ているので、あるいは「車井戸」も大島風景かもしれない。

坂本と大島行をともにした森田恒友も、伊豆大島の風景を描いている。写実的に描きとる意識が、この当時森田坂本には強くあったのがわかる。

■ 坂本繁二郎の、鮫をかつぐ漁師の絵

坂本が1914年 ( 大正2年 ) ごろから親交のあった前田夕暮の歌集「生くる日に」が、1914年(大正3年 ) 10月に発行された。その歌集の挿絵を坂本繁二郎が描いていて、その中に、布良の夏を思わせる二点がある。( 下の図版二点 ) 布良の旅から10年後のことだ。

そのうちの一点、鮫を担いで歩く男の姿は、坂本が布良で見て青木繁に話したという、( そして、その談話を聞いた青木がやがて「海の幸」となる絵を猛然と描き始めたという ) 漁帰の光景そのままであるように見える。

つまり10年前の旅の記憶をよみがえらせて描いたと言っていいはずだ。あるいは手元に残していた当時のスケッチである可能性も高い。

こういう挿絵を描かせたのは ( あるいは持ち出してきたのは ) 、夕暮のこの歌集「生くる日に」が、布良の地名こそ歌集中に出てこないが、「南上総に遊ぶ」と詞書を付した、海岸風景が織りなす地での詩情を題材に、10年前の布良の夏の光景を思い出せるような歌群からなっているせいだろう。

大海原と水平線を描いているように見える

坂本が見て青木に語ったこの光景は、青木の「海の幸」の、左部分に生かされたと言えるだろう

■ 前田夕暮の歌集「生くる日に」中の連作「外海と岬」(大正三年作)より

青木坂本の10年前の布良の夏の光景を思い出せるような歌群から、抜粋して掲げる。

大魚数多 ( あまた ) 渚のうへにうちあぐる如き音して海暮れにけり

けだものの肌なす岩に黒き腹見せて日向に海鮫死せり

大男二人してになひきたりたる大魚の長尾砂を擦れるも

大鮪網を体に巻きて漁師らの一列がゆく日の外濱を

腹白き巨口の魚を背に負ひて汐川口をいゆくわかもの

最後に青木繁の「海の幸」の、今日の様子とは異なる画像を掲げよう。

さらに、青木の理解者であった詩人蒲原有明が、白馬会に出品された「海の幸」に触発されて書いた詩( 加筆される前の原形バージョン )もやや難解だが掲げよう。

まだ青木が中央の人物を白面に塗る前と推定される 完成後最も早い時期の画像

まだ青木が中央の人物を白面に塗る前と推定される画像

「生くる日に」が出版されたあと、「坂本の絵は青木の『海の幸』を真似た」という意見が出た。しかし、坂本にしてみれば自分が見た光景を描いたまでのことで、意に介することはなった。

「海の幸」 蒲原有明

青木繁氏作品ー白馬会

あらぶる巨獣の牙の角のひびき…

聞きなすところはこれかー

否 いなうしほのあふるるきほひの羽ぶり それのみかは

自然の不壊 (ふえ) に生まれしもののちから。

すなどり人等が勁 (つよ) き肩たゆまず、

胸肉 (むなじし) 張りてたらへる聲ぞ ほこり

よろこびなるや、 たまたまその姿は

天なる爐を出でそめし星に似たり。

かれらが洋はとこしへ 瑠璃聖殿、

海神さかひを領 (し) らし、いにし世なる

珠名にあえしくろ髪舟をやひく。

この日は広鰭 ( ひろはだ ) 碧きひかりの香に

丈にもあまる海幸背に負ひつつ

上るはいづこ 劫初のいさご濱べ。

■ 布良の夏の体験が、坂本繁二郎の画業に与えたもの

青木が「海の幸」や「海景《布良の海》」という成果を得たのに比べ、森田恒友坂本繁二郎両人には、はっきりとこれが布良の旅の成果、と言える作品は残らなかった。

とくに坂本は、自分が青木に教えた豊漁の漁帰の光景から、「海の幸」が生まれたのに、また青木繁の作品を集め顕彰して、世に広める活動に生涯献身していながら、青木の「海の幸」には、全面的な賛意を示さない態度を持った。

それは坂本にとっては、「海の幸」の光景は、自分のテーマとも感じていたからだろう。

しかし、坂本は、獲物を持ち帰る漁師、迎える浜の者たちの歓喜と興奮をまざまざと見たために、その光景をどのようにも絵として構成することは出来ないと悟り、夏の陽に輝いたひかりと、目眩む感覚こそを描き出す意識が生まれてきたのではないか。

海から大きな鮫をかついで帰って来た、毒々しいまでの輝きを、坂本は、後年の連作となる水浴のひかりの中の馬に昇華させて描いた、という気がする。

坂本繁二郎にも、生涯の画業に影響を与え続けた「布良のーあの夏」だった。

令和4年9月 瀬戸風 凪

◇ ご案内

この解釈に興味を持たれた方は、下の「明治時代の絵」が、青木繁の絵を読み解いた記事の入り口になっております。どうぞお寄りください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?