ワタクシ流☆絵解き館その144 青木繁が激怒した明治40年東京府勧業博覧会―入選画家のその後をPickup。

今回の記事は、「ワタクシ流☆絵解き館その69 《わだつみのいろこの宮》は、どんな出品作に負けたのか」の続編。

その記事の中でこう述べた。

「青木繁が満を持して出品した《わだつみのいろこの宮》は、1907年の東京府勧業博覧会で三等賞末席しか与えられず、評価基準の卑俗さに怒り、失望した青木は、その後の人生を大きく歪めていったと言える」

では、青木繁一人が憤懣やる方なく、東京の中央画壇から消えていったのか、入選という肩書を得て満足し、それを誇りにしたであろう画家たちは、順風満帆の画家人生をその後歩んだのか。

そういう問いが生じ、それを探ってみた。

結論から先に言おう。

同じ年の秋に開催が予定された第一回文展の、先行的模擬展覧の性格を持つ、公式には唯一のコンクールの門をくぐり抜けたわけで、エリートの道が半分約束されていたのに、その後の幸が薄かったという意味で、「もう一人の青木」と形容してもいいような画家が複数いた。

さらに言えば、その後筆を断ってしまったのか、あるいは早逝したのか、何の情報にも探し当たらない画家が何人もいるのだ。もちろん各地の美術館学芸員によって、地道な研究はされているだろう。筆者の探索能力では探せない、と予め断っておく。

では、筆者の目に止まった幾人かの画家を見てゆこう。

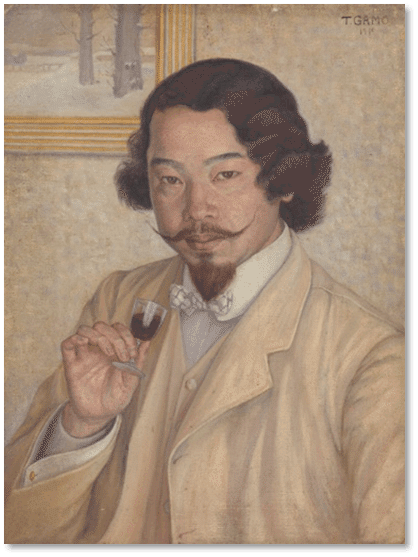

■「もう一人の青木」と呼べる画家① 蒲生俊武(がもう としたけ)

蒲生俊武は青木繁と同様に短命であったことが、彼のその後の、華々しかっであろう歩みを奪ってしまった。大正3年に青木繁と同じく29歳で病没。

白馬会を経て、東京美術学校西洋画科では、黒田清輝、岡田三郎助などに師事。この経歴は青木と同じで、当時の画学生のエリートコースだ。

(※ NPO法人歴史資料継承機構がその生涯をホームページで紹介されていて、その記載を借りている)

東京府勧業博覧会の出品作は、出品図録の画像が粗くて詳細がつかめないが、風景画であることはわかる。学生時代には、アルバイトとしてであろう、挿絵も描いていたようだ。

もし早逝することがなければ、彼がどのような画境を切り拓いたかは、答えを持たない。現在タブローでは7点の作品しか確認できていないらしいが、その作品が広く紹介されることを望むばかりだ。

■「もう一人の青木」と呼べる画家② 高橋勝蔵

以下の記述は、Wikipedia等を参照した。

高橋勝蔵は高橋芝山(たかはし しざん)の別名も持つ。1985年、25歳の時に渡米し、苦学してカリフォルニア・サンフランシスコデザイン学校に学んだ。

在学中に各種のコンクールで受賞を重ね、首席で卒業、シカゴで開催されたコロンブス・アメリカ発見四百年記念万国博では金賞を受賞した。

1893年 33歳での帰国後は、東京芝に芝山研究所を開き、翌年1894年の第6回明治美術会に渡米作の油彩画と20数点の水彩画を出品、黒田清輝、久米桂一郎らの渡欧作とともに新鮮な作風が注目された。

つまり東京府勧業博覧会出品画家の中では、名の通る既成の作家であったと言える。

しかし、明るい画風で人気を博し、美術界において政治力を持った名士黒田清輝の後塵を拝する気にならなかったのであろう、黒田からの白馬会入会の誘いを断っている。以後、中央画壇で作品発表をしなくなる。

圧倒的な存在の黒田清輝を避けるように、自ら隠れてしまった画家という意味で、青木と似通う部分があると言えるだろう。

その作品に接する場はほとんどなく、宮城県美術館蔵の「静物」(下の図版)や、郡山市立美術館蔵、笠間日動美術館蔵の作品を見る機会があるにとどまっている。前半生の目立つ活躍に応じた知名度は得ていない画家だ。たとえば金賞を受賞したという絵などが、どういう魅力を持っていたのか、現在目に出来るものだけではつかめない。

■ 椎塚 修房(しいづか しゅうぼう)

明治9年生まれで、明治40年の東京府勧業博覧会の3年後には、若くして没している。そのため伝わる作品は少なく画業がつかめない。博覧会には「雪」を出品している。下に掲げた出品作が、東京藝術大学に収蔵されている。

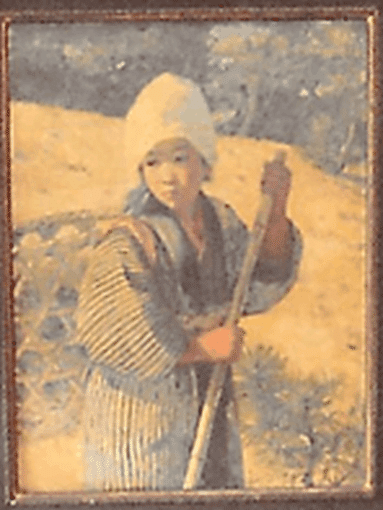

■ 東京府勧業博覧会出品作の一点のみが残る画家 足助恒(あすけ つね)

東京府勧業博覧会出品当時28歳の女性画家。

明治34年(1901)、女子美術学校に入学。2年後に第一期生として同校西洋画科卒業。大正15年(1916)、同校の西洋画科教員となる。その後約40年、同校で指導した。昭和37年(1916)没。

作品は、本人が意識的に公開しなかったせいなのかと推測するしかないが、東京府勧業博覧会出品作「村娘」一点のみが知られるだけだという。(女子美術大学研究紀要第42号 歴史資料室学芸員山田直子氏の足助恒の紹介文より)

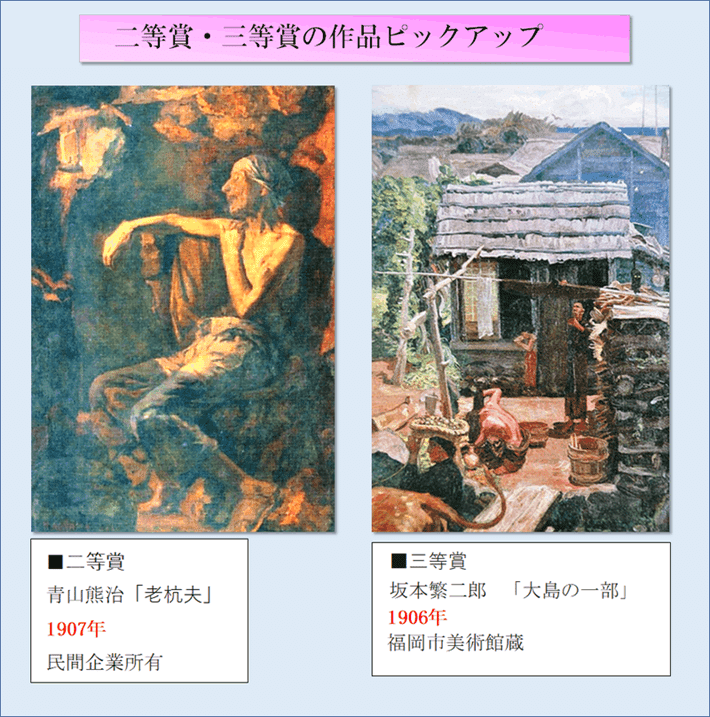

「ワタクシ流☆絵解き館その70 青木繁を落とした第一回文展を振り返る」に載せた、1907年の第一回文展の入賞作品の絵を下に再掲するが、「村娘」が入選した背景には、青山熊治、坂本繁二郎の入賞作に見られるように、庶民の生活に取材した写実の風景が好感を持たれたためであろう。

■ 油彩画とは別の道で芸術的仕事をした森本茂雄

明治33年14歳で国立印刷局へ入省。工芸官とし彫刻を専らとする。切手の仕事を数多く手がけた。油彩は余技であったと言えるだろう。東京府勧業博覧会出品は、業務で磨いた絵画の実力を試す舞台であったと思われる。

■ のちに名を成した画家たちは枚挙にいとまなし

もとより、当時の画壇の青年エリートたちが、こぞって出品した展覧会なので、当然のこととはいえ、さすがにその後大成した画家、重鎮となった画家、今日公立美術館に作品が収蔵されて、目に触れる機会の多い画家の名は幾人も挙がる。

一部だが列挙しておく。筆者が、この画家はさすがと思う人には◎を付す。

■中澤弘光 出品時33歳 帝国芸術院会員 文化功労者

◎■南薫造 出品時24歳 帝国芸術院会員 東京美術学校教授

■川端龍子(出品は川端昇太郎の名)出品時22歳 帝国芸術院会員 文化

勲章

■永地秀太 出品時33歳 東京工芸高等学校教授 仏・レジオンドヌ

ール勲章

◎■小杉放菴(出品は小杉国太郎の名)出品時25歳 帝国美術院会員 春陽

会創立

■石川寅治 出品時32歳 東京高等師範学校教師 日本芸術院恩賜賞

■中川八郎 出品時29歳 太平洋画会創立 官展の審査員歴任

■織田一麿 出品時24歳 のちの版画家 日本創作版画協会創立

令和4年6月 瀬戸風 凪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?