ワタクシ流☆絵解き館その150 青木繁「わだつみのいろこの宮」の油彩下絵は、一枚の抽象画に見えてくる。

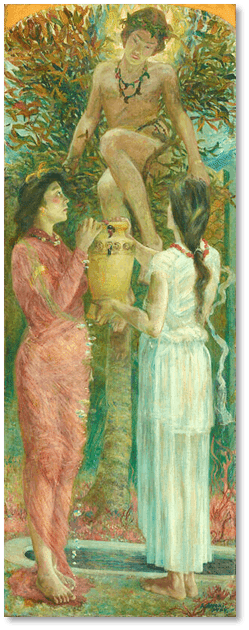

青木繁 「わだつみのいろこの宮(下絵)」 全図 明治40年(1907) 油彩・板 福岡県立美術館蔵

「わだつみのいろこの宮」の油彩下絵が完成作にどう展開されたかを探ってみるのが今回の記事。

この下絵は、完成作に見る侍女の姿であろう。どういう様子で立っているのか、筆者の推定輪郭線を描いてみたのが下記の図版。ただし、蛇行する光線状のものと示した部分は、侍女ではなく、完成作では豊玉姫の姿(挿図aの→部分)の方に生かされている。

■ 何かよくわからないよじれる流線が描かれるのは、下絵から完成作まで一貫している

以前の「ワタクシ流☆絵解き館その88」の記事で、デッサン下絵(下の図版―挿図C)について、古代では蛇は霊力を持つとみなされてきたという論旨のもとに、「天神の降下する際にカツラの木に降下し、またカツラの側に立つことが多いと指摘されているが、カツラは、もともとつる植物の葛をさしたものが、後に桂の木をもさすようになり、葛と桂が、共に蛇の象徴物としての意味を持つようになったのではではないかと思う」と説く上代文学研究者、都留文科大学の鈴木武晴教授の「蛇神と雷神」という興味深い論文を引用した。

今回もその見方、考えが当てはまる。

蛇行する光線状のもの(蛇のようにも見える線)はつまり、蛇神たる山幸彦の霊力をイメージしたものではないだろうか。豊玉姫はこの下絵にはいないが、侍女を含めて、山幸彦が発している霊気が、二人を抱き込んでいるのを暗示する効果を狙っているのだと思う。

■ 肩を出している姿から見えてくるのは…

筆者の推測で、完成作と大きく異なる点は、下絵では衣が片流れの、肩を露出した姿であること。この姿は、青木が影響を受けたであろうと以前この絵解きシリーズで述べたインドの神話題材の絵画の、たとえばラジャ・ラヴィ・ヴァルマ(1848年4月29日 ~ 1906年10月2日)などの絵に見られる女神の様子に近い。豊玉姫の金の腕輪にも通じている。

着想段階で影響を受けていると筆者には思える。やや日本神話にはなじみにくい雰囲気と思い直したのだろう。完成作では肩は露出させない装いに変更した。

■ 水泡に見立てたものは、「古事記」に言う璵(ろのたま)なのかもしれない

水泡と解釈した環状のもののうち金色の珠は、もうひとつの解釈としては、次のことが考えられる。

これは「ワタクシ流☆絵解き館その88」の記事で、下絵デッサンの解釈の際に触れたことの繰り返しになるが、「古事記」の記述に次の場面がある。

山幸彦が水を求めたので、侍女が玉器に水を汲んで差し上げたが、山幸彦はこう対応した。(以下「古事記」の記述を引用)

「水を飲まず 御頸(みくび)の璵(ろのたま)を解き 口に含(ふふ)み其の玉器に唾き入れ 於是(こにおいて)其の璵(ろのたま) 器ものに著(つ)き 婢(はしため)璵(ろのたま)を離(はな)ち得ず」

つまり、山幸彦は首に掛けていた珠を口に含み、玉器に吐き出すと、玉器から離れなかった、というのだ。それを玉器=瓶の外側に吸い付いている様子として着想し描いているのかもしれない。形状はやや大きすぎるが…。

この璵(ろのたま)が離れないということが示すのは、この玉器の持ち主が運命の女性という証の意味を持っていることであろうから、璵(ろのたま)はこの神話のストーリーの中では、重要な事物である。

それを描きこもうとしたと推定するのも、おかしくはないことだろう。

■ 背景はいろこの宮の石門か?

■井戸の場所と形状を決めかねている?

また下部分には、朱線で何かを輪郭しようとしている様子が見て取れる。黄色の線でそれをなぞってみたのが下の図版。

しかし何なのか判断できない。

これもまた、同じく「ワタクシ流☆絵解き館その88」の記事で、デッサン下絵に描かれている工作物らしきものを推測した部分を再掲する。

井戸をどう配置するかを考えているのだろうか?

あるいは絵の左端に、井戸の一部を描こうとしているとも見えてくる。

常識的に考えれば、デッサン下絵のあと、油彩下絵を描くという順序だと思うが、次第に完成作の構図に近くなっているのがわかる。

下絵では紫色の羅で描いていみたが、豊玉姫の衣を朱色にすると決めたとき、侍女の方の紫色の選択は消え、対照する白に変えたと思われる。

そして油彩下図の侍女の姿全体の雰囲気は、完成作以上に西洋の女神を連想させる。たとえば、ボッティチェッリの代表作 「春・プリマヴェーラ」の三美神のような。

また、細部にこだわらず眺めたときの印象として、色彩の混じり合いを試した一枚の抽象画にも見えてくる面白さもある。

令和4年6月 瀬戸風 凪

■ご案内

この記事に興味を持たれた方は、下のタグの「明治時代の絵」が、青木繁作品の絵解きの入り口です。どうぞお寄りください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?